Кому на руси жить хорошо рабочий лист

Опубликовано: 02.02.2026

Задание. Перечитать поэму Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”; ответить на вопросы.

1. О чем заспорили мужики? 2. Откуда идут мужики? [Назвать губернию, уезд, волость, деревни.] 3. Какую клятву дали мужики, получив от пеночки скатерть самобраную? 4. Какие особенности устного народного творчества нашли отражение в “Прологе”? 5. Каково композиционно-сюжетное значение “Пролога”?

Задание. Используя данный план, сделать краткие записи применительно к каждой главе поэмы Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”. Записи делать, по возможности, словами текста; если в той или иной главе не содержится ответа на какой-либо вопрос, значит этот вопрос остается без ответа.

1. Назвать часть и главу. 2. Нашли ли мужики счастливого? 3. Как понимают герои счастье? 4. Принесла ли отмена крепостного права счастье народу? 5. Есть ли намеки или прямые указания на пути, которые ведут к счастью народному? 6. В чем близость данной главы к произведениям устного народного творчества?

Задание. Подготовить ответ на вопрос

- Что заставило крестьян-правдоискателей идти по Руси в поисках счастливого: “Мы мужики степенные, из временнообязанных. ”.

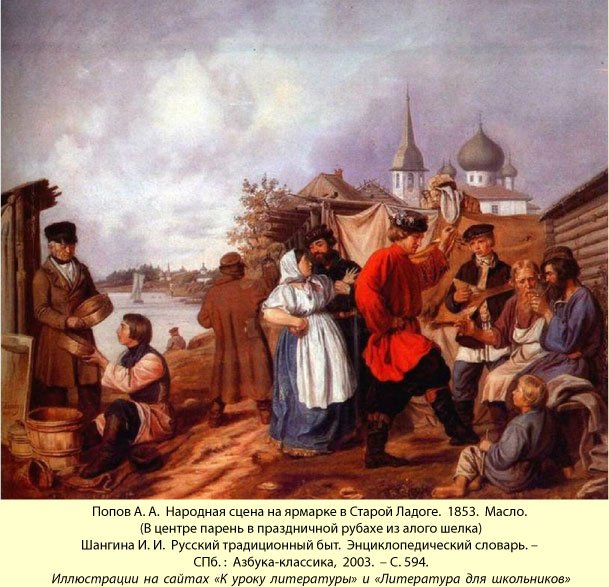

- В своем путешествии они встречаются с людьми разных званий. Попадают и на сельскую ярмарку, где в качестве счастливых им пытаются представить себя люди из народа: “Пришел дьячок уволенный. ”.

- Мужики не признали счастливым ни одного из них:

Эй, счастие мужицкое! Дырявое с заплатами, Горбатое с мозолями, Проваливай домой!

- Народ понимает, кто виноват в бедственном положении его, о чем свидетельствуют слова Якима Нагого, крестьянина, задавленного тяжелой работой, но сохранившего ясный ум; Яким Нагой произносит перед народом резкую обличительную речь, чтобы объяснить, почему мужик пьет. [Речь Якима Нагого полностью.]

- Протест Якима Нагого — это стихийный протест. Но есть среди крестьян и такие, кто поднимается до сознательного протеста. Это прежде всего — Ермил Гирин. Мужики-правдоискатели не встретили Ермилу Гирина, они слышали о нем от других. [Рассказать, кто такой Ермил Гирин и чем заслужил он уважение крестьян. Какова его судьба: “Как бунтовалась вотчина. ”]

- А вот другой протестант, о котором рассказывает странникам Матрена Тимофеевна: Савелий, богатырь святорусский, отбыл двадцатилетнюю каторгу за то, что принял участие в убийстве управляющего — немца Фогеля. [Рассказать, за что мужики убили управляющего.] Вернувшись с каторги, он с достоинством рассказывает о своем участии в убийстве управляющего, и на грубость родственников, обзывающих его клейменым, с гордостью отвечает: “Клейменый, да не раб!”

- Убийство помещика и любого другого угнетателя крестьяне не считают преступлением, наоборот, они верят, что это — подвиг и что за него бог простит все грехи. [Наизусть или пересказать “Легенду о двух великих грешниках”.]

Вывод. Таким образом, рисуя различные типы крестьян, Некрасов утверждает, что счастливых среди них нет, что крестьяне и после отмены крепостного права по-прежнему обездолены. Изменились теперь только формы угнетения: “. на место цепей крепостных люди придумали много иных” (“Свобода”). Но среди крестьян появляются люди, способные к активному сознательному протесту.

Задание. В поэме Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” перечитать часть “Крестьянка”; используя данный план, подготовить художественный рассказ Некрасов — певец печальной женской доли

1. При каких обстоятельствах встретили странники Матрену Тимофеевну? 2. Портрет Матрены Тимофеевны. [Наизусть: “Матрена Тимофеевна осанистая женщина. ”] 3. За что народ считает ее счастливой? 4. Как отвечает Матрена Тимофеевна на вопросы мужиков-странников, в чем счастье ее? [Кратко рассказать об основных событиях из жизни Матрены Тимофеевны.] 5. Можно ли назвать жизнь Матрены Тимофеевны счастливой? 6. Что говорит сама Матрена Тимофеевна о женском счастье? [Наизусть: “Ключи от счастья женского. ”]

Задание. Ответить на обобщающие вопросы по теме Крестьяне в поэме Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”.

1. Какие типы крестьян изображены в поэме “Кому на Руси жить хорошо”? 2. Каково экономическое положение крестьян? Принесла ли отмена крепостного права счастье крестьянину? 3. На какие группы можно разделить крестьян, описанных в поэме? 4. Какие высокие нравственно-психологические качества находит Некрасов у крестьян? 5. Какие отрицательные стороны крестьянской жизни изображает Некрасов? 6. Какой грех крестьяне считают “крестьянским грехом” и как они наказывают за этот грех? 7. На какие размышления наводят читателя образы крестьян в поэме?

- Назвать помещиков, описанных в поэме. [Словами текста.]

- Сатирические портретные характеристики Оболта-Оболдуева, князя Утятина — Последыша.

- Ироническая родословная Оболта-Оболдуева.

- Сарказм в изображении отношений помещиков и крестьян до отмены крепостного права: 1) как Оболт-Оболдуев “заботился” о своих мужиках и как мужики “любили” его за это; 2) как Шалашников выколачивал оброк из мужиков; 3) какие “милости” оказывал князь Утятин слуге своему Ипату.

- Нелепые, комические положения, в которых оказываются помещики: 1) Оболт-Оболдуев в своем презрении к труду; 2) князь Утятин, не признавший отмены крепостного права (комедия, которую разыгрывают его сыновья и бывшие крепостные крестьяне; нелепые распоряжения князя).

Вывод. Помещики в поэме “Кому на Руси жить хорошо” — жестокие крепостники. Общие черты всех помещиков: паразитический образ жизни, неспособность к труду; презрение к людям труда; жестокость по отношению к крестьянам, издевательство над ними; барская спесь, высокомерие, надменность; ограниченность, неспособность понять историческую необходимость отмены крепостного права.

- Прочитать главу “Доброе время — добрые песни”. Составить портретную характеристику Гриши Добросклонова. Выделить ту часть текста, в которой содержится прямая авторская характеристика родителей Гриши, материального положения его. Кратко пересказать этот отрывок.

- Прочитать песню “Соленая”, а также предшествующую и последующую строфы. Ответить на вопросы: 1) Почему Гриша в семинарии часто певал эту песню? 2) Что твердо знал Гриша уже в пятнадцать лет?

- Прочитать песню “Средь мира дольнего. ” и следующую за ней строфу. Ответить на вопросы: 1) Какой из этих двух путей выбрал Гриша? 2) Что готовила ему судьба на этом пути? 3) Только ли Гриша выбрал этот путь?

- Прочитать песню “В минуты унынья, о родина-мать!” и предшествующие ей две строфы. Ответить на вопросы: 1) Как характеризует эта песня Гришу? 2) Какие слова песни говорят о вере Гриши Добросклонова в силы русского народа?

- Прочитать песню “Бурлак” и ту часть текста, которая ей предшествует (от слов: “Сманила Гришу узкая, извилистая тропочка. ”). Ответить на вопросы: 1) Какую страшную картину увидел Гриша? 2) Какие слова песни говорят о тяжелой доле бурлака?

- Прочитать песню “Русь” и предшествующую ей строфу. Каким представляется Гриша Добросклонов как автор этой песни?

- Прочитать последнюю строфу поэмы, определить идейный смысл ее.

- Записать в обобщенной форме ответ на вопрос Что мы узнали о Грише Добросклонове:

1) Гриша Добросклонов — выходец из народа, семинарист;

2) по своим общественно-политическим взглядам Гриша Добросклонов — революционер-демократ;

3) любовь к родине и народу — основной мотив его песен и подвигов, к которым он готовит себя;

4) Гриша — тот самый счастливый, которого искали мужики:

Быть бы нашим странникам под родною крышею, Если б знать могли они, что творилось с Гришею. Слышал он в груди своей силы необъятные, Услаждали слух его звуки благодатные, Звуки лучезарные гимна благородного — Пел он воплощение счастия народного.

5) счастлив тот, кто отдает жизнь свою борьбе за освобождение народа,— вот мысль, которую вызывает у читателя образ Гриши Добросклонова.

- Народность поэмы “Кому на Руси жить хорошо”.

- Проблема счастья в поэме “Кому на Руси жить хорошо”.

- Мастерство Некрасова в изображении народной жизни в поэме “Кому на Руси жить хорошо”.

Сравним два вопроса, которые часто смешивают: Народность поэмы “Кому на Руси жить хорошо” и Мастерство Некрасова в изображении народной жизни в поэме “Кому на Руси жить хорошо”.

Чтобы ответить на первый вопрос, надо вспомнить признаки народности произведения: 1) постановка вопросов общенародной значимости и разрешение их в интересах народа; 2) такое изображение жизни, характеров действующих лиц, какое способствует духовному росту народа; 3) доступность художественного произведения для широких читательских масс и по тому, что изображено в произведении, и по тому, как изображено.

Затем, опираясь на эти положения, следует построить ответ как систему доказательств: 1) доказать, что Некрасов в поэме “Кому на Руси жить хорошо” поставил вопросы общенародной значимости и разрешил их в интересах народа; 2) доказать, что поэма “Кому на Руси жить хорошо” способствует духовному росту народа; 3) доказать, что поэма “Кому на Руси жить хорошо” доступна для широких читательских масс и по содержанию, и по форме.

Формулировка второго вопроса требует, чтобы отвечающий указал прежде всего на объем понятия “народная жизнь”, т.е. какими образами и картинами представлена народная жизнь: 1) индивидуализированные образы крестьян, 2) массовые сцены, 3) крестьянские поля, луга. Далее надо определить, какие художественные средства использует Некрасов в изображении народной жизни. Необходимо обратить внимание на способы организации поэтической речи в поэме: авторская речь — авторские описания, рассуждения, авторское повествование; речь действующих лиц — монологи, диалоги, в том числе многоголосие.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

(1821 - 1878)

Уроки литературы в 10 классе[1]

УРОК 63

Н. А. НЕКРАСОВ.

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»:

ЗАМЫСЕЛ, ИСТОРИЯ И КОМПОЗИЦИЯ ПОЭМЫ.

АНАЛИЗ «ПРОЛОГА»,

ГЛАВ «ПОП», «СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА»

Цель:

ознакомить учащихся с историей создания поэмы, с особенностями жанра и композиции; рассмотреть сюжетные особенности поэмы; охарактеризовать главных героев; проанализировать роль устного народного творчества в поэме; определить своеобразие жанра поэмы; совершенствовать навыки анализа стихотворного текста; расширять и углублять предметную компетенцию; способствовать эстетическому и нравственному воспитанию учащихся.

Оборудование:

учебник, раздаточный материал, текст поэмы «Кому на Руси жить хорошо», иллюстративный материал.

Тип урока: комбинированный; урок-лекция с элементами исследования.

Прогнозируемые результаты:

учащиеся знают творческую историю поэмы, особенности жанра и композиции; определяют сюжетные особенности поэмы; кратко характеризуют главных героев; анализируют роль устного народного творчества в поэме; выполняют аналитическую работу в группах; участвуют в беседе.

ХОД УРОКА

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

1. Слушание нескольких творческих работ

(см. домашнее задание предыдущего урока)

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока

— Николай Алексеевич Некрасов, продолжая традиции поэтов-декабристов, Пушкина и Лермонтова, возглавил новый этап русской поэзии, связанный с демократическим движением 60–70-х годов XIX в. Друг и сподвижник Чернышевского и Добролюбова, поэт-гражданин, поэт-трибун, Некрасов был певцом народной жизни, он призывал народ строить свою жизнь в духе революционно-демократических идеалов. Певец труда и борьбы, он был великим гуманистом. «Я лиру посвятил народу своему»,— с полным правом сказал о себе поэт.

Венцом творчества Некрасова является народная эпопея «Кому на Руси жить хорошо», написанная в 60–70-е годы XIX в. В этом монументальном произведении поэт создал широкую панораму дореформенной и пореформенной России, показал те перемены, которые произошли в стране. Это картина жизни крестьянской России, где на каждом шагу ещё памятны крепи помещика, но уже возникает вольный дух подымающегося на борьбу за свои права крестьянства. С 1863 г. и до самых последних дней Некрасов работал над поэмой. Он стремился наиболее полно показать в ней основные черты современной действительности, раскрыть противоречие между интересами народа и эксплуататорской сущностью самодержавно-помещичьего строя, задерживавшего развитие страны. Поэма «Кому на Руси жить хорошо», вобрав весь предшествующий творческий опыт поэта, явилась в то же время новаторским произведением, подобных которому русская (да и мировая) литература не знала.

Работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов начал в середине 1860-х гг. и продолжал до своих последних дней, так и не успев её завершить. Поэт называл своё творение «эпопеей современной крестьянской жизни».

IV. Работа над темой урока

1. «Из секретов литературоведения»: словарная работа

(запись на доске и в тетрадях с комментариями учителя)

Эпопея — (в переводе с греч. «собрание песен, сказаний») — наиболее крупная монументальная форма эпической литературы, которая даёт широкую, многогранную, всестороннюю картину мира, включает глубокие раздумья над судьбами мира и интимные переживания личности.

Поэма — (в переводе с греч. «творить», «творение») — большое эпическое стихотворное произведение.

Композиция — построение художественного произведения, связь и расположение его частей.

Тема — круг событий, отражённых в произведении. То, что изображено, о чём говорится в тексте.

Идея — главная мысль автора, то, что он хотел показать в своём произведении, чему хотел научить.

2. Заслушивание сообщений учащихся о замысле и истории создания

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». См. также страницу «Крестьянская симфония» (глава из книги В. Жданова «Некрасов»)

(Учащиеся составляют тезисы.)

1 - й у ч е н и к.

Многие годы жизни Некрасов отдал работе над поэмой, которую называл своим «любимым детищем». «Я задумал,— говорил Некрасов,— изложить в связном рассказе всё, что я знаю о народе, всё, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял “Кому на Руси жить хорошо”. Это будет эпопея современной крестьянской жизни».

Материал для поэмы писатель копил, по его признанию, «по словечку в течение двадцати лет». Смерть прервала этот гигантский труд. Поэма так и осталась незавершённой. Незадолго до кончины поэт сказал: «Одно, о чём сожалею глубоко, это — что не кончил свою поэму “Кому на Руси жить хорошо”».

Некрасов начал работу над поэмой в первой половине 60-х гг. XIX в. Рукопись первой части поэмы помечена Некрасовым 1865 г. В этот год первая часть поэмы была уже написана, начата же, очевидно, несколькими годами раньше.

Упоминание в первой части о ссыльных поляках (глава «Помещик») позволяет считать 1863 г. датой, ранее которой эта глава не могла быть написана, так как подавление восстания в Польше относится к 1863–1864 гг.

Однако первые наброски к поэме могли появиться и раньше. Указание на это содержится, например, в воспоминаниях Г. Потанина, который, описывая своё посещение квартиры Н. А. Некрасова осенью 1860 г., передаёт следующие слова поэта: «Я… вчера долго писал, да немного не дописал — сейчас кончу…» Это были наброски прекрасной его поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Она долго после того не выходила в печати.

Таким образом, можно предположить, что некоторые образы и эпизоды будущей поэмы, материал для которой собирался в течение многих лет, возникли в творческом воображении поэта и частично были воплощены в стихи до 1865 г., которым датирована рукопись первой части поэмы.

2 - й у ч е н и к.

Продолжил работу Некрасов лишь в 70-х гг., после семилетнего перерыва. Вторая, третья и четвёртая части поэмы следуют одна за другой с небольшими интервалами: «Последыш» был создан в 1872 г., «Крестьянка» — в июле-августе 1873-го, «Пир на весь мир» — осенью 1876 г.

Публикацию поэмы Некрасов начал вскоре по окончании работы над первой частью. Уже в январской книжке «Современника» за 1866 г. появился пролог поэмы. Печатание первой части растянулось на четыре года. Опасаясь поколебать и без того шаткое положение «Современника», Некрасов воздержался от опубликования последующих глав первой части поэмы. Эти главы были опубликованы в февральских номерах «Отечественных записок» за 1869 г. («Сельская ярмонка» и «Пьяная ночь») и 1870 г. («Счастливые» и «Помещик»). Целиком первая часть поэмы появилась в печати только через восемь лет после её написания.

Очередная часть поэмы, «Крестьянка», созданная Некрасовым летом 1873 г., была напечатана зимой 1874-го в январской книжке «Отечественных записок». Отдельного издания поэмы Некрасов при жизни так и не увидел.

3. Объяснение учителя (с опорой на схему, на доске)

Жанровое своеобразие, композиция поэмы

— Композиционный рисунок частей поэмы чрезвычайно разнообразен; все они построены по-своему, одна часть не похожа на другую. Наиболее широко представленная в поэме форма развёртывания сюжета — это рассказ встречаемого странниками «счастливца», отвечающего на их вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Своеобразие композиции поэмы обусловлено сочетанием эпического повествования с лирическими отступлениями. Композиция поэмы — свободная, ёмкая, придающая произведению характер широкого поэтического обозрения,— отвечает авторскому замыслу развёрнуто показать самые различные стороны современной действительности: кажущаяся рыхлость композиции, произвольность в расположении отдельных эпизодов художественно оправданы.

В жанровом отношении поэма представляет собой народную эпопею, которая по замыслу поэта должна была в завершённом виде включить жанровые особенности всех трёх видов некрасовских поэм: крестьянской, сатирической, героико-революционной.

Центральная идея поэмы заключена уже в «Прологе». Известный литературовед Н. Н. Скатов считает, что, «введя “Пролог”, Некрасов стремился сразу же обнажить главную, коренную мысль — идею своей поэмы, указать на значительность её, предупредить о грандиозности и долговременности событий, которые в поэме совершаются».

Литературный критик В. В. Гиппиус нашёл в самой поэме объективные указания на последовательность частей (обращение к записи на доске): «Время расчислено в ней “по календарю”: действие “Пролога” начинается весной, когда птицы вьют гнёзда и кукует кукушка. В главе “Поп” странники говорят: “А время уж нераннее, подходит месяц май”. В главе “Сельская ярмонка” есть упоминание: “Лишь на Николу вешнего погода поуставилась”; видимо, в день Николы (9 мая по старому стилю) проходит и сама ярмарка. “Последыш” также начинается точной датой: “Петровки. Время жаркое. В разгаре сенокос”. В “Пире на весь мир” сенокос уже кончается: крестьяне едут с сеном на базар. Наконец, в “Крестьянке” — жатва. События, описанные в “Пире на весь мир”, относятся к ранней осени (Григорий собирает грибы), а задуманная, но не осуществлённая Некрасовым “петербургская часть” должна была происходить в зимнее время, когда странники придут в Петербург искать доступа “к вельможному боярину, министру государеву”. Можно предположить, что петербургскими эпизодами и могла завершиться поэма».

Запись на доске

«Календарная» композиция поэмы

«Пролог» — весна (птицы вьют гнёзда, кукует кукушка).

«Поп» — «А время уж нераннее, подходит месяц май».

«Сельская ярмонка» — «лишь на Николу вешнего погода поуставилась» (9 мая по старому стилю).

«Последыш» — «Петровки. Время жаркое. В разгаре сенокос» (12 июля).

«Пир на весь мир» — сенокос кончается (ранняя осень).

Задуманная петербургская часть должна была происходить в зимнее время.

4. Аналитическая работа (в группах)

1-я группа.

Выполните развёрнутый анализ «Пролога», обратив внимание на предложенные вопросы.

• Как возникает в «Прологе» эпический образ семи странников-правдоискателей? О чём они затеяли спор?

• Почему Некрасов считает спор мужиков событием общенациональной значимости? Какие сказочные помощники появляются в «Прологе»? Как в дальнейшем они будут помогать странникам?

• Какую клятву они дают в конце «Пролога»?

• Каково композиционное и сюжетное значение «Пролога»?

2-я группа.

Перечитайте главу «Поп» и объясните, почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает и смущение и сочувствие странников.

• Нашли ли мужики счастливого в этой главе? Почему сам поп считает себя несчастливым? Так ли это?

• Как в главе изображено положение крестьян? Какие беды выпадают на их долю?

• Какие слова и выражения рисуют образные картины жизни попа и крестьян? Каково авторское отношение к ним?

• Нашли ли мужики счастливого в этой главе? Почему в пореформенное время несчастливы не только мужики, но и поп?

3-я группа.

Перечитайте главу «Сельская ярмонка».

• Какие жизненные обстоятельства, по мнению Некрасова, мешали крестьянам быть счастливыми?

• Каким вам представляется Павлуша Веретенников? Каков его образ жизни? Какова его композиционная роль в главе?

• Какой смысл автор вкладывает в изображение на ярмарке лавочки с картинками и книгами? Каково его отношение к народному просвещению?

V. Рефлексия. Подведение итогов урока

1. Обобщающая беседа

• Охарактеризуйте особенности жанра и композиции поэмы-эпопеи «Кому на Руси жить хорошо», опираясь на материал учебника и собственные наблюдения.

• Действительно ли народ — главный герой поэмы?

2. Заключительное слово учителя

— Н. А. Некрасов не завершил поэму «Кому на Руси жить хорошо», однако он выполнил свою задачу: создал масштабное произведение о народной жизни в переломный момент истории.

Обращение к мотиву дороги позволило ему включить в поэму большое количество событий и массовых сцен. Глубокое знание народных традиций и культуры помогло создать яркие образы. Использование элементов устного народного творчества содействовало передаче специфики народного языка. По верному замечанию писателя Г. И. Успенского, Н. А. Некрасов выступил в поэме «Кому на Руси жить хорошо» как «наиискреннейший выразитель сущности русской души — страстной, жаждущей жизни, испорченной тысячами дурных влияний, рвущейся из этих пут на волю, к свету, к правде…».

VI. Домашнее задание

1. Знать текст поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

2. Подготовиться к аналитической работе в группах: «Образы крестьян и помещиков в поэме “Кому на Руси жить хорошо”».

Источник: Г. Фефилова. Литература. 10 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое пособие. — М.: АСТ, 2016.

Фефилова Г. Уроки литературы в 10 классе. Планы-конспекты

(главы из книги)

Кому на Руси жить хорошо? Данный вопрос по-прежнему волнует многих людей, и этим фактом объясняется повышенное внимание к легендарной поэме Некрасова. Автор сумел поднять тему, которая стала вечной в России – тему подвижничества, добровольного самоотречения во имя спасения отчизны. Именно служение высокой цели делает русского человека счастливым, как доказал писатель на примере Гриши Добросклонова.

История создания

Книга публиковалась фрагментарно. Пролог издали уже в январском выпуске «Современника» в 1866 году. Позже выходили и другие главы. Все это время произведение приковывало внимание цензоров и нещадно критиковалось. В 70-х годах автор написал главные части поэмы: «Последыш», «Крестьянка», «Пир на весь мир». Он планировал написать гораздо больше, но из-за стремительного развития болезни не смог и остановился на «Пире…», где выразил свою основную мысль относительно будущего России. Он верил, что такие святые люди, как Добросклонов, смогут помочь его родине, погрязшей в нищете и несправедливости. Несмотря на ожесточенные нападки рецензентов, он нашел в себе силы стоять за правое дело до конца.

Жанр, род, направление

Н.А. Некрасов называл свое творение «эпопеей современной крестьянской жизни» и был точен в своей формулировке: жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо?» — эпическая поэма. То есть, в основании книги уживается не один род литературы, а целых два: лирика и эпос:

- Эпическая составляющая. В истории развития русского общества в 1860-е годы был переломный момент, когда люди приучались жить в новых условиях после отмены крепостного права и других коренных преобразований привычного жизненного уклада. Этот тяжелый исторический период и описал литератор, отображая реалии того времени без прикрас и фальши. Кроме того, в поэме есть четкий линейный сюжет и множество самобытных героев, что говорит о масштабности произведения, сравнимого разве что с романом (эпическим жанром). Также книга вобрала в себя фольклорные элементы героических песен, повествующих о ратных походах героев на вражеские станы. Все это – родовые признаки эпоса.

- Лирическая составляющая. Произведение написано в стихах – это главное свойство лирики, как рода. В книге также находится место авторским отступлениям и типично поэтическим символам, средствам художественной выразительности, особенностям исповеди героев.

Композиция

Законы жанра определили композицию и сюжет поэмы. Некрасов дописывал книгу в страшных мучениях, но все равно не успел закончить ее. Этим и объясняются сумбурная композиция и множество ответвлений от сюжета, ведь произведения формировали и восстанавливали по черновикам его друзья. Сам он в последние месяцы жизни был не в состоянии четко придерживаться первоначальной концепции творения. Таким образом, композиция «Кому на Руси жить хорошо?», сравнимая разве что с народным эпосом, уникальна. Она вырабатывалась в результате творческого освоения мировой литературы, а не прямого заимствования какого-то известного образца.

О чем поэма?

Семеро мужиков сошлись на дороге и заспорили о том, кому на Руси жить хорошо? Суть поэмы в том, что они искали ответ на этот вопрос в пути, разговаривая с представителями разных сословий. Откровение каждого из них – отдельный сюжет. Итак, герои пошли прогуляться, дабы решить спор, но лишь переругались, затеяв драку. В ночном лесу в момент драки у птицы из гнезда упал птенец, а один из мужиков его подобрал. Собеседники уселись у костра и начали мечтать, чтобы тоже обзавестись крыльями и всем необходимым для путешествия в поисках правды. Птичка пеночка оказывается волшебной и в качестве выкупа за своего птенца рассказывает людям, как найти скатерть-самобранку, которая их обеспечит едой и одеждой. Они находят ее и пируют, а во время пира клянутся найти ответ на свой вопрос вместе, но до тех пор ни с кем из родных не видеться и домой не возвращаться.

В дороге они встречают попа, крестьянку, балаганного Петрушку, нищих, надорвавшегося работника и разбитого параличом бывшего дворового, честного человека Ермилу Гирина, помещика Гаврилу Оболт-Оболдуева, выжившего из ума Последыша-Утятина и его семейство, холопа Якова верного, божьего странника Иону Ляпушкина, но никто из них не был счастливым человеком. С каждым из них связана полная неподдельного трагизма история страданий и злоключений. Цель путешествия достигается лишь тогда, когда странники наткнулись на семинариста Гришу Добросклонова, который счастлив своим самозабвенным служением родине. Добрыми песнями он вселяет в народ надежду, этим и заканчивается поэма «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов хотел продолжить повествование, но не успел, зато дал своим героям шанс обрести веру в будущее России.

Главные герои и их характеристика

О героях «Кому на Руси жить хорошо» можно с уверенностью сказать, что они представляют собой законченную систему образов, которая упорядочивает и структурирует текст. Например, в произведении подчеркнуто единство семи странников. Они не проявляют индивидуальность, характер, в них выражены общие для всех черты народного самосознания. Эти действующие лица – единое целое, их диалоги, на самом деле, — коллективная речь, которая берет свое начало из устного народного творчества. Эта черта роднит поэму Некрасова с русской фольклорной традицией.

- Семеро странников представляют собой бывших крепостных крестьян «из смежных деревень — Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож». Все они выдвигают свои версии, кому на Руси жить хорошо: помещику, чиновнику, попу, купцу, вельможному боярину, министру государеву или царю. В их характере выражено упорство: все они демонстрируют нежелание принимать чужую сторону. Сила, отвага и стремление к истине – вот, что их объединяет. Они пылкие, легко поддаются гневу, однако отходчивость компенсирует эти недостатки. Доброта и отзывчивость делают их приятными собеседниками, даже несмотря на некоторую дотошность. Их нрав суров и крут, но и жизнь не баловала их роскошью: бывшие крепостные все время гнули спину, работая на барина, а в после реформы никто не позаботился пристроить их подобающим образом. Так и скитались они на Руси в поисках истины и справедливости. Сам поиск характеризует их, как людей серьезных, вдумчивых и основательных. Символическое число «7» означает намек на удачу, что ожидала их в конце пути.

- Главный герой – Гриша Добросклонов, семинарист, сын дьячка. По натуре он мечтатель, романтик, любит слагать песни и радовать народ. В них он рассуждает о судьбе России, о ее несчастьях, и в то же время о ее могучей силе, которая когда-то выйдет и сокрушит несправедливость. Хоть он и идеалист, его характер тверд, как и его убеждения посвятить свою жизнь служению истине. Персонаж чувствует в себе призвание быть народным вождем и певцом Руси. Он счастлив принести себя в жертву высокой идее и помочь своей отчизне. Однако автор намекает, что его-то как раз ждет нелегкая доля: остроги, ссылки, каторги. Власть не хочет слышать голос народа, она попытается его заткнуть, и тогда Гриша будет обречен на мучения. Но Некрасов всеми силами дает понять, что счастье – состояние духовной эйфории, и познать его можно лишь, будучи вдохновленным высокой идеей.

- Матрена Тимофеевна Корчагина – главная героиня, крестьянка, которую соседи зовут счастливицей за то, что она отмолила у супруги военачальника своего супруга (его, единственного кормильца семьи, должны были забрать в рекруты на 25 лет). Однако история жизни женщины раскрывает не везение или удачу, а горе и унижения. Она познала потерю единственного ребенка, гнев свекрови, каждодневный, изматывающий труд. Подробная характеристика Матрены и ее судьба описана в эссе на нашем сайте, обязательно посмотрите.

- Савелий Корчагин – дедушка мужа Матрены, настоящий русский богатырь. В свое время он убил немца-управляющего, который нещадно издевался над доверенными ему крестьянами. За это сильный и гордый мужчина поплатился десятилетиями каторги. По возвращению он был уже ни на что не годен, года заключения растоптали его тело, но не сломили его волю, ведь, как и прежде, он горой стоял за справедливость. Про русского мужика герой всегда говорил: «И гнётся, да не ломится». Однако сам того не ведая, дедушка оказывается палачом собственного правнука. Он не углядел за ребенком, и того съели свиньи.

- Ермил Гирин – человек исключительной честности, бурмистр в вотчине князя Юрлова. Когда ему нужно было выкупить мельницу, он встал на площади и попросил людей скинуться ему в помощь. После того, как герой встал на ноги, он вернул все одолженные деньги народу. За это он заслужил уважение и почет. Но он несчастлив, ведь за авторитет расплатился свободой: после крестьянского бунта на него пало подозрение в его организации, и он был заключен в острог.

- Помещики в поэме «Кому на Руси жить хорошо» представлены в изобилии. Автор изображает их объективно и даже придает некоторым образам положительный характер. Например, народной благодетельницей предстает губернаторша Елена Александровна, которая помогла Матрене. Также с ноткой сострадания писатель изображает Гаврилу Оболт-Оболдуева, который тоже сносно относился к крестьянам, даже устраивал для них праздники, и с отменой крепостного права лишился почвы под ногами: слишком уж он привык к старому порядку. В противовес этим персонажам создан образ Последыша-Утятина и его вероломное, расчетливое семейство. Родственники старого жестокосердного крепостника решили обманывать его и подговорили бывших рабов участвовать в спектакле взамен на выгодные территории. Однако когда старик скончался, богатые наследники нагло обманули простой люд и прогнали его ни с чем. Апогеем дворянского ничтожества является помещик Поливанов, который бьет своего верного слугу и отдает его сына в рекруты за попытку жениться на любимой девушке. Таким образом, литератор далек от того, чтобы повсеместно очернять знать, он пытается показать обе стороны медали.

- Холоп Яков – показательная фигура крепостного крестьянина, антагонист богатыря Савелия. Яков впитал в себя всю рабскую сущность угнетенного сословия, забитого бесправием и невежеством. Когда барин бьет его и даже посылает его сына на верную смерть, слуга покорно и безропотно терпит обиду. Его месть была под стать этой покорности: он повесился в лесу прямо перед барином, который был калекой и не мог без его помощи добраться до дома.

- Иона Ляпушкин – божий странник, который поведал мужикам несколько историй о жизни людей на Руси. Он повествует о прозрении атамана Кудеяры, который решил замолить грехи убийством во благо, и о хитрости Глеба-старосты, который нарушил волю покойного барина и не отпустил крепостных по его приказу.

- Поп – представитель духовного сословия, который сетует на непростую жизнь священника. Постоянное столкновение с горем и нищетой печалит сердце, не говоря уже о народных остротах в адрес его сана.

Персонажи в поэме «Кому на Руси жить хорошо» многообразны и позволяют составить картину нравов и быта того времени.

Проблематика

- В эпической поэме Некрасов затронул большое количество острых и злободневных вопросов того времени. Главная проблема в «Кому на Руси жить хорошо?» — проблема счастья, как в социальном, так и в философском плане. Она связана с социальной темой отмены крепостного права, которая сильно изменила (и не в лучшую сторону) традиционный уклад жизни всех слоев населения. Казалось бы, вот она, свобода, чего же еще надо людям? Это ли не счастье? Однако на деле получилось так, что народ, который в силу долгого рабства не знает, как жить независимо, оказался выброшенным на произвол судьбы. Поп, помещик, крестьянка, Гриша Добросклонов и семь мужиков — настоящие русские характеры и судьбы. Их автор описал, опираясь на богатый опыт общения с выходцами из простонародья. Проблемы произведения тоже взяты из жизни: неустроенность и растерянность после реформы по отмене крепостного права действительно коснулись всех сословий. Никто не организовал вчерашним холопам рабочих мест или хотя бы земельных наделов, никто не обеспечил помещика грамотными инструкциями и законами, регламентирующими его новые отношения с работниками.

- Проблема алкоголизма. Странники приходят к малоприятному выводу: жизнь на Руси настолько тяжела, что без пьянства крестьянин и вовсе загнется. Забытье и туман необходимы ему для того, чтобы хоть как-то тянуть лямку безысходного существования и каторжного труда.

- Проблема социального неравенства. Помещики годами безнаказанно истязают крестьян, а Савелию за убийство такого угнетателя исковеркали всю жизнь. За обман ничего не будет и родственникам Последыша, а их слуги вновь останутся ни с чем.

- Философская проблема поиска истины, с которой встречается каждый из нас, иносказательно выражена в походе семи странников, которые понимают, что без этой находки их жизнь обесценивается.

Идея произведения

Дорожная стычка мужиков – не бытовая ссора, а вечный, великий спор, в котором в той или иной степени фигурируют все слои русского общества того времени. Все его главные представители (поп, помещик, купец, чиновник, царь) призваны на мужицкий суд. Впервые мужики могут и имеют право судить. За все годы рабства и нищеты они ищут не возмездия, а ответа: как жить? В этом и выражается смысл поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» — рост народного самосознания на руинах старой системы. Точку зрения автора выражает Гриша Добросклонов в своих песнях: «И ношу твою облегчила судьба, сопутница дней славянина! Еще ты в семействе — раба, но мать уже вольного сына. ». Несмотря на отрицательные последствия реформы 1861 года, творец верит в то, что за ней стоит счастливое будущее для отчизны. В начале перемен всегда тяжело, но этот труд воздастся сторицей.

Самым важным условием дальнейшего процветания является преодоление внутреннего рабства:

Довольно! Окончен с прошедшим расчет,

Окончен расчет с господином!

Сбирается с силами русский народ

И учится быть гражданином

Несмотря на то, что поэма не закончена, главная мысль Некрасовым озвучена. Уже первая из песен «Пира во весь мир» дает ответ на поставленный в заглавие вопрос: «Доля народа, счастье его, свет и свобода, прежде всего!»

Конец

В финале автор выражает свою точку зрения на произошедшие в России перемены в связи с отменой крепостного права и, наконец, подводит итоги поиска: счастливцем признается Гриша Добросклонов. Именно он является носителем мнения Некрасова, и в его песнях скрыто подлинное отношение Николая Алексеевича к тому, что он описал. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» заканчивается пиром на весь мир в прямом смысле слова: так называется последняя глава, где персонажи празднуют и радуются счастливому завершению поисков.

Вывод

На Руси хорошо герою Некрасова Грише Добросклонову, так как он служит людям, а, значит, живет со смыслом. Гриша — борец за правду, прообраз революционера. Вывод, который можно сделать на основе произведения, прост: счастливец найден, Русь встает на путь реформ, народ через тернии тянется к званию гражданина. В этом светлом предзнаменовании и заключается великое значение поэмы. Она уже не первый век учит людей альтруизму, способности к служению высоким идеалам, а не пошлым и проходящим культам. С точки зрения литературного мастерства, книга тоже имеет огромное значение: она является по истине народным эпосом, отражающим противоречивую, сложную, и вместе с тем важнейшую историческую эпоху.

Конечно, поэма не была бы так ценна, если бы давала только уроки истории и литературы. Она дает жизненные уроки, и это самое главное ее свойство. Мораль произведения «Кому на Руси жить хорошо» заключается в том, что необходимо трудиться во благо своей родины, не ругать ее, а помогать ей делом, ведь словом помыкать легче легкого, а реально что-то изменить может и хочет далеко не каждый. Вот оно, счастье – быть на своем месте, быть нужным не только себе, но и народу. Только вместе можно достичь весомого результата, только вместе можно преодолеть проблемы и тяготы этого преодоления. Гриша Добросклонов своими песнями пытался объединить, сплотить людей, чтобы они плечом к плечу встречали перемены. В этом его святое предназначение, и оно есть у каждого, важно не полениться выйти на дорогу и поискать его, как сделали это семь странников.

Критика

Рецензенты внимательно отнеслись к произведению Некрасова, ведь сам он был важной персоной в литературных кругах и имел огромный авторитет. Его феноменальной гражданской лирике посвящались целые монографии с подробнейшим анализом творческой методики и идейно-тематического своеобразия его поэзии. К примеру, вот, как о его стилистике отзывался писатель С.А. Андреевский:

Он извлек из забвения заброшенный на Олимпе анапест и на долгие годы сделал этот тяжеловатый, но покладистый метр таким же ходячим, каким со времени Пушкина до Некрасова оставался только воздушный и певучий ямб. Этот облюбованный поэтом ритм, напоминающий вращательное движение шарманки, позволял держаться на границах поэзии и прозы, балагурить с толпою, говорить складно и вульгарно, вставлять веселую и злую шутку, высказывать горькие истины и незаметно, замедляя такт, более торжественными словами, переходить в витийство.

О тщательной подготовке Николая Алексеевича к работе вдохновенно рассказывал Корней Чуковский, приводя этот пример писательского труда в качестве эталона:

Смерть поэта стала неожиданностью и ударом для многих его друзей и коллег. Как известно, на его похоронах выступил Ф.М. Достоевский с проникновенной речью, навеянной впечатлениями от прочитанной недавно поэмы. В частности, среди прочего он сказал:

«Новым словом», прежде всего, стала его поэма «Кому на Руси жить хорошо». Никто до него так глубоко не осознавал крестьянского, простого, житейского горя. Его коллега в своей речи отметил, что ему Некрасов был дорог именно тем, что преклонялся «перед народной правдой всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в своих лучших созданиях». Однако его радикальные взгляды на переустройство России Федор Михайлович не поддерживал, впрочем, как и многие мыслители того времени. Поэтому критика отреагировала на публикацию бурно, а в некоторых случаях и агрессивно. В этой ситуации честь друга отстаивал известный рецензент, мастер слова Виссарион Белинский:

Н. Некрасов в последнем своем произведении остался верен своей идее: возбуждать сочувствие высших классов общества к простому люду, его нуждам и потребностям.

Довольно таки колко, припомнив, видимо, профессиональные разногласия, о произведении высказался И. С. Тургенев:

Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, — жгутся.

Писатель либерального толка не был сторонником своего бывшего редактора и открыто выражал свое сомнение в даровитости его, как художника:

В белыми нитками сшитых, всякими нелепостями приправленных, мучительно высиженных измышлениях скорбной музы г. Некрасова — ее-то, поэзии, нет и на грош”

Обласканный редактором (автор был редактором «Современника») Николай Чернышевский, напротив, восторженно отзывался о поэтическом даре покровителя и выше всего ставил его поэму:

Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех поэтов.

Тест по поэме-эпопее Н.А.Некрасова разработан для двух вариантов. В него включены как вопросы с выбором готового ответа, так и вопросы, требующие самостоятельного краткого ответа, состоящего из слова или сочетания слов. Выполнение задания 16 предполагает написание развёрнутого ответа в объёме 5 - 10 предложений на основе анализа одного из фрагментов поэмы-эпопеи.

Содержимое разработки

Тест и мини-сочинение по поэме Н.А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»

Цель: провести срез знаний, отследить уровень усвоения материала по этому произведению.

1) Определите жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо»

г) роман в стихах

2) Что, по представлениям Матрёны Тимофеевны, случилось с «ключами от счастья женского»?

3) Где сошлись 7 мужиков для великого спора в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

в) «на столбовой дороженьке»

г) «в Подтянутой губернии»

4) О ком в поэме сказано: «…он до смерти работает, до полусмерти пьёт»?

5) Мужика с каким именем не было среди семи странников, решивших выяснить, «кому вольготно, весело живётся на Руси»?

6) Кто из героев поэмы, услышав об отмене крепостного права, «озлился так, что к вечеру хватил его удар»?

7) О ком говорит автор в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: «И сам на землю — матушку похож он: шея бурая, как пласт, сохой отрезанный, кирпичное лицо»?

в) Гриша Добросклонов

8) Кому из персонажей поэмы «судьба готовила чахотку и Сибирь»?

9) За что «ославили счастливицей» Матрену Тимофеевну?

а) за долготерпение и многострадание

б) за то, что вызволила мужа из рекрутов, обратившись к губернаторше

в) за хозяйственность и домовитость

г) за верность русским традициям

10) Какой фольклорный жанр используется в описании: «Замок – собачка верная:/Не лает, не кусается,/А не пускает в дом!»

11) Кого, по мнению Некрасова, можно назвать счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

б) Григория Добросклонова

г) Матрену Тимофеевну

12) Кто вступил в торг за мельницу с купцом Алтынниковым и выиграл его, собрав деньги для задатка у людей на торговой площади?

13) Что хотел сказать читателю Некрасов главой «О двух великих грешниках»?

а) убийство угнетателя не грех

б) грехи необходимо искупать страданием

в) грехи человеческие искупить нельзя

г) убийство угнетателя – грех

14) Как называется подобного рода описание: «Каморочка под лестницей:/Кровать да печь железная,/ Шандал да самовар./ В углу лампадка теплится,/ А по стене картиночки» ?

15) В чём состоял великий крестьянский грех Глеба-старосты, о котором рассказал вахлакам Игнатий Прохоров?

а) по его вине начался пожар в деревне

б) повесился на сосне над барином

в) за взятку от наследника сжёг завещание адмирала, дававшего волю восьми тысячам крепостных

г) довёл до смерти Агапа Петрова, чтобы угодить князю Утятину

16) Дайте развёрнутый аргументированный ответ на вопрос: О чём размышляет поэт в песне «Средь мира дольнего…»?

Средь мира дольного

Для сердца вольного

Есть два пути.

Взвесь силу гордую,

Взвесь волю твердую:

Каким идти?

Одна просторная —

Дорога торная,

Страстей раба,

По ней громадная,

К соблазну жадная,

Идет толпа.

О жизни искренней,

О цели выспренней

Там мысль смешна.

Кипит там вечная

Бесчеловечная

Вражда-война

За блага бренные…

Там души пленные

Полны греха.

На вид блестящая,

Там жизнь мертвящая

К добру глуха.

Другая — тесная

Дорога, честная,

По ней идут

Лишь души сильные,

Любвеобильные,

На бой, на труд.

За обойденного,

За угнетенного -

По их стопам

Иди к униженным,

Иди к обиженным —

Будь первый там.

Тест и мини-сочинение по поэме Н.А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»

1) Кто подарил спорящим мужикам в поэме «Кому на Руси жить хорошо» скатерть-самобранку?

2) На поиски кого отправились мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

3) Дополните список недостающими названиями деревень, из которых пришли странники: «Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино…

4) Какой мотив звучит в следующих строках «Пролога»: «Эй, скатерть самобранная! Попотчуй мужиков! – по вашему хотению, по моему велению всё явится сейчас» ?

5) Кто из героев поэмы говорил о себе: «Клеймённый, да не раб»?

6) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» провел 20 лет на каторге?

г) разбойник Кудеяр

7) Кто из героев поэмы говорит о себе: «Коптил я небо божие/ Носил ливрею царскую,/ Сорил казну народную/ И думал век так жить…»

8) Кто из героев ради народной правды отказался от материальных благ - покоя, богатства – и был посажен в острог за отказ отговорить мужиков помещика Обрубкова от бунта?

в) Гриша Добросклонов

9) Укажите жанр «Кому на Руси жить хорошо».

10) Почему несчастлив помещик?

а) крестьяне у него забрали все, что было

б) он не понимает своего счастья

в) «порвалась цепь великая»: отменили крепостное право

г) он глуп и ограничен

11) Какой троп использует Некрасов в создании портрета: «Нос вострый, как у мёртвого,/Как грабли руки тощие,/ Как спицы ноги длинные,/ Не человек – комар».

12) Каков, по мнению Некрасова, путь к счастью?

а) покорность и смирение

б) холопское угодничество

в) борьба и противостояние

г) накопление капитала

13) Чей это портрет: «И сам на землю-матушку/ Похож он: шея бурая,/Как пласт, сохой отрезанный,/Кирпичное лицо,/ Рука – кора древесная,/А волосы – песок»?

14) Чем отличается путь противостояния Гриши Добросклонова от протеста Якима и Савелия?

а) он легче, чем у Якима и Савелия

б) это сознательный выбор борьбы за счастье народа

в) он тяжелее, чем у Якима и Савелия

15) Кто корил вахлаков: «Ай, мужики! Царь сжалился,/Так вы в хомут охотою…/Бог с ними, с сенокосами!/ Знать не хочу господ. »?

16) Дайте развёрнутый аргументированный ответ на вопрос: О чём размышляет поэт в песне «Средь мира дольнего…»?

Средь мира дольного

Для сердца вольного

Есть два пути.

Взвесь силу гордую,

Взвесь волю твердую:

Каким идти?

Одна просторная —

Дорога торная,

Страстей раба,

По ней громадная,

К соблазну жадная,

Идет толпа.

О жизни искренней,

О цели выспренней

Там мысль смешна.

Кипит там вечная

Бесчеловечная

Вражда-война

За блага бренные…

Там души пленные

Полны греха.

На вид блестящая,

Там жизнь мертвящая

К добру глуха.

Другая — тесная

Дорога, честная,

По ней идут

Лишь души сильные,

Любвеобильные,

На бой, на труд.

За обойденного,

За угнетенного -

По их стопам

Иди к униженным,

Иди к обиженным —

Будь первый там.

Ответы к тесту по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

«Заброшены, потеряны у бога самого». «Думать надобно, сглотнула рыба их».

3.Горелово, Неелово - Неурожайка тож.

Критерии оценивания развёрнутого ответа на вопрос 16 (мини-сочинения)

1.Ответ содержательно соотнесён (не соотнесён) с поставленной задачей (1- 0 б). Если ответ не соотнесён с вопросом, по остальным критериям ставится 0 баллов.

2.Суждения аргументируются анализом элементов текста произведения (2 б). Суждения аргументируются только общими рассуждениями о содержании произведения или только его пересказом (1 б). Суждения не аргументируются, текст произведения не привлекается или грубо искажено его содержание (0 б).

3. Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки (2б) Допущено не более одной ошибки каждого вида(суммарно не более 3 ошибок)- 1б. Допущено более 3 ошибок – 0б.

Поэма — большое лирико-эпическое произведение в стихах.

Эпопея — крупное произведение эпического жанра, повествующее о значительных исторических событиях.

Крестьяне — население, занятое в сельскохозяйственном производстве.

Крепостное право (крепостничество) — форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение административной и судейской власти феодала.

Список литературы

Основная литература:

- Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2015. 367 с.

- Литература. 10 класс. Тематические тесты. От текста к смыслу. Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Легион,2013. 128 с.

Открытые электронные ресурсы:

1. Золотой век русской литературы. Лекции. // culture.ru: Портал Культура.рф. 2013 URL: https://www.culture.ru/themes/253274/zolotoi-vek-russkoi-literatury-lekcii (дата обращения: 16.08.2018)

Теоретический материал для самостоятельного изучения

«Я лиру посвятил народу своему.

Быть может, я умру неведомый ему,

Но я ему служил — и сердцем я спокоен…

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…

Я видел красный день: в России нет раба!

И слёзы сладкие я пролил в умиленье…

«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —

Шепнула муза мне, — пора идти вперёд:

Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» — итог многолетнего труда Некрасова. В ней раскрыты важнейшие проблемы эпохи и подробно описана народная жизнь пореформенной России. Многоплановый сюжет, богатство поэтического языка, яркие образы персонажей позволяют создать цельный образ страны, за что критики называют произведение эпосом народной жизни. Ориентируясь на фольклорные традиции, Некрасов строит повествование в сказочном стиле, а его герои отправляются в путь, чтобы выяснить, в чём же счастье для русского человека.

Писатель отображает своеобразие того времени, когда отмена крепостного права была самым долгожданным событием. Однако манифест об освобождении крестьян не приносит простому народу обещанной свободы и права распоряжаться своей жизнью. Земля остаётся в собственности у господ, а многие крепостные становятся временнообязанными: они должны платить оброк или отрабатывать барщину. Таким образом, крестьяне снова поставлены в условия зависимости от помещика. Нищенский доход не позволяет им выкупить землю.

Замысел поэмы возникает вскоре после крестьянской реформы, в 1862 году, но меняется с течением времени. Подготавливая материал для произведения, Некрасов проводит огромную исследовательскую работу. Он собирает разнообразные элементы народного творчества, которые впоследствии соединяются в единую художественную канву. Поэт хочет отразить прошлое и настоящее народа и заявить о путях возможного преобразования существующего положения. Он надеется «создать народную книгу».

Центральный образ странствий символически отображает крестный путь России в поисках истины.

В каком году — рассчитывай,

В какой земле — угадывай,

На столбовой дороженьке

Сошлись семь мужиков…

Сошлися — и заспорили:

Кому живётся весело,

Вольготно на Руси?

На страницах поэтического произведения Некрасов говорит о народе на его же языке, отображает разное восприятие мира и крестьян, и нищих, и мастеровых. Поэтому поэму «Кому на Руси жить хорошо» можно считать своеобразной энциклопедией крестьянской жизни. Но главное: благодаря глубокому погружению в народное сознание автор разрушает многие иллюзии, которыми жили его современники.

В произведении переплетается множество историй и судеб, а каждый эпизод мог бы стать сюжетом отдельной повести или легенды. Объединяющим является образ дороги, духовных поисков — это символ исторического пути от рабства к свободе.

Поэма начинается со спора семерых мужиков. Он написан в форме зачина, как это бывает в сказках.

В рукописях Некрасова сохранился план, согласно которому герои должны были встретиться с министром и увидеть царя. Об этом свидетельствует спор странников.

Роман сказал: помещику,

Демьян сказал: чиновнику,

Лука сказал: попу.

Сказали братья Губины,

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядючи:

А Пров сказал: царю.

Как и, например, в былинном сказе, повествование в поэме ведётся от лица рассказчика. Причём стиль речи автора и героев из народа сливается в одно целое. Красочные сцены, полные живых образов, и разноплановые характеры создают неповторимое многоголосие. Причём автор применяет многообразие оттенков речи в пределах каждой социальной группы, отображая отношение к труду, общественной жизни или помещикам. Читатель словно общается с реальными людьми, которым свойственны разные состояния и настроения: они могут быть и добродушными, и грустными, и грубыми, и пьяными, и воодушевлёнными.

Русский народ в изображении Некрасова – сила, противостоящая образованному меньшинству. Невежество, жестокость, пьянство, лень – и трудолюбие, смекалка, поэтичность создают противоречивую реальную картину народной жизни. Можно не соглашаться с позицией автора, призывающего к бунту, к насилию, но жизнь народа, его духовное состояние даны в поэме подробно и точно. И в этом отношении «Кому на Руси жить хорошо» по праву может считаться народным произведением, дающим богатую пищу для размышлений о судьбах России. В поисках счастья странники слышат ответ: счастье в чистой совести, в семье, в правде и борьбе во благо народа.

Примеры и разборы решения заданий тренировочного модуля

Соотнесите части поэмы Н. А. Некрасова с соответствующими характеристиками.

Характеристика

от лица рассказчика

от первого лица как монолог героя

Название части

Подсказка: Некрасов выделяет женский образ

Разбор задания:

Этим автор подчеркивает исключительность крестьянки, это самая фольклорная часть поэмы, построенная на народно-поэтических образах и мотивах.

Установите соответствие между понятием и произведением, в котором оно отражено

Отмена крепостного права

«Кому на Руси жить хорошо»

Подсказка: Некрасов описывает события после манифеста 1861 года.

Разбор задания:

Приступая к работе над поэмой, Некрасов поставил перед собой сложную задачу – показать в поэме состояние Руси в пореформенный период, а также прошлое и настоящее народа и заявить о путях возможного преобразования существующего положения: поэт надеялся «создать народную книгу», опираясь «на весь опыт», «все сведения» о народе, «накопленные по словечку… в течение 20 лет».

Читайте также: