Патогенные энтеробактерии что это такое в санитарной книжке

Опубликовано: 02.02.2026

Семейство Enterobacteriaceae , как никакое другое семейство бактерий, имеет большое значение для медицинской микробиологии как по частоте поражений, вызываемых ими у человека, так и по их разнообразию. По критериям патогенности семейство Enterobacteriaceae включает практически все категории микроорганизмов. Среди них выделяют облигатные патогенны, обязательно вызывающие заболевания после попадания в организм человека (например, Yersinia pestis или Salmonella typhi ). Пусть их немного, но одним из них является возбудитель чумы, описания эпидемий которой до сих пор вызывают страх. Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, вызываемые ими заболевания встречаются достаточно редко.

Наибольшую группу составляют условно-патогенные виды, адаптированные к обитанию в нестерильных областях организма человека и входящих в состав нормальной микрофлоры. Их вирулентный потенциал весьма вариабелен, но они выступают частыми возбудителями поражений у человека (например, Klebsiella pneumonia , Escherichia coli или Proteus vulgaris ). Очень редко поражения у человека вызывают свободноживущие виды, изредка попадающие в организм человека и вызывающие поражения только при выраженных нарушениях его резистентности (например Yokenella regensburgei или Rahnella aquatilis ). Семейство также включает виды, не способные вызывать какой-либо инфекционной патологии, поскольку условия для их существования в организме человека просто отсутствуют (например, Budvicia aquatic , Xenorhabdus nematophilus ).

В первую очередь, медицинскую значимость энтеробактерий определяет их способность колонизировать кишечник человека и вызывать острые кишечные инфекции, такие, как брюшной тиф и паратифы, бактериальную дизентерию, различные гастро и колиэнтериты. Среди их возбудителей по–прежнему лидируют сальмонеллы и шигеллы. Энтеротоксигенные кишечные палочки вызывают до 40% случаев «диарей путешественников». При этом в странах третьего мира за последние 20-25 лет их этиологическая роль возросла с 29 до 75%. В это же время медицина узнала о тяжелых энтероколитах, вызываемых энтерогеморрагическими E . coli .

Помимо этих, уже ставших «хрестоматийными» возбудителями, внимание к энтеробактериям привлекает существенно возрастающее значение условно-патогенных видов, а также представителей, традиционно считавшихся непатогенными. С одной стороны, это связано с увеличением числа лиц пожилого возраста, страдающих как правило, различными хроническими заболеваниями. Кроме того, в этой возрастной группе многие пациенты вынуждены длительно принимать глюкокортикоиды и цитостатики. При различных состояниях, сопровождающихся ослаблением резистентности организма, энтеробактерии могут проникать в различные ткани и вызывать до 50% всех случаев бактериемий, более 70% инфекций мочевыводящих путей и поражение других органов.

С другой стороны, значительно увеличилась частота применения инвазивных диагностических и лечебных процедур (например, использование длительно функционирующих катетеров), облегчающих проникновение энтеробактерий во внутреннюю среду организма человека. Поскольку патогенный потенциал большинства условно-патогенных энтеробактерий достаточно невелик, то он, естественно, чаще реализуется в виде госпитальных поражений.

К концу 20 века в десятку основных возбудителей нозокомиальных инфекций вошли четыре представителя семейства Enterobacteriaceae - Escherichia coli , Serratia marcescens , виды Proteus и Citrobacter . C реди них безусловным лидером считают кишечную палочку. E . coli , S . marcescens , Proteus mirabilis , K pneumonia , виды Citrobacter и Enterobacter вызывают до 50% поражений мочевыводящих путей, до 35% госпитальных пневмоний и до 30% раневых. Существенно выросла частота выделения энтеробактерий при клинически выраженных бактериемиях (до 57%). Наиболее распространенные возбудители - E . coli (около 35% всех случаев), виды Klebsiella , Enterobacter , Serratia (около 27%) и Proteus (11%). Другие энтеробактерии выделяют несколько реже, но это не снижает их медицинской значимости. При анализе этиологии грамотрицательных бактериемий, установлено, что большинство изолятов энтеробактерий было выделено в виде монокультур.

Особую группу составляют поражения, ранее не связываемые с энтеробактериями. В частности, они вызывают до 2-4% бактериальных менингитов. При подобных поражениях летальность может достигать 87%, что представляет собой абсолютный рекорд среди всех возбудителей заболевания.

Таким образом, представители семейства Enterobacteriaceae составляют большую проблему для здравоохранения. С точки зрения бактериологии, несомненным критерием их медицинской значимости выступает постоянное появление новых автоматических и полуавтоматических систем индикации энтеробактерий. И ни для какого другого семейства или групп бактерий не разработано такого обилия идентифицирующих тестов, а также селективных и дифференциально-диагностических сред для их выделения.

Выделяют два вида сальмонелл: Salmonella enterica и Salmonella bongori. Вид Salmonella enterica включает подвиды: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae. Наиболее патогенны для человека и других теплокровных животных серовары подвида enterica.

Сальмонеллёз. Сальмонеллы хорошо приспособлены к обитанию в организме различных животных. У человека инфекция обычно не выходит за пределы кишечника. Заболевание характеризуется саморазрешающейся диареей. В некоторых случаях микроорганизмы могут вызывать инвазивные, угрожающие жизни человека заболевания, сопровождающиеся бактериемией, септицемией и остеомиелитом.

Сальмонелл обнаруживают в организме большинства домашних животных. Важными источниками инфекции считают больных людей и реконвалесцентных носителей. Механизм передачи заболевания — фекально-оральный (при употреблении контаминированных продуктов питания). Самые тяжёлые случаи сальмонеллёза наблюдают у пациентов со сниженным иммунитетом и сниженной секрецией желудочного сока, а также у лиц, перенёсших спленэктомию. В некоторых случаях заболевание осложняется реактивным артритом или развивается хроническое носительство.

Брюшной тиф. Возбудители брюшного тифа — серовары typhi и paratyphi подвида Salmonella enterica. Заболевание характеризуется поражением стенки кишечника, затем регионарных лимфатических узлов, сопровождается первичной бактериемией и инфекцией ретикулоэндотелиальной системы. В последующем бактерии попадают в кишечник из жёлчного пузыря, размножаются в пейеровых бляшках (развивается вторичная бактериемия), вызывают изъязвление стенки кишечника, которое может привести к кровотечению или перфорации. Пациенты предъявляют жалобы на высокую температуру, нарушение функций кишечника (диарею или запор) и сыпь (розеолёзные элементы на передней брюшной стенке). Наблюдают гепатоспленомегалию. Иногда брюшной тиф осложняется остеомиелитом и реже менингитом.

Инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит. Большинство инфекций мочевыводящих путей вызвают определённые серотипы Escherichia coli. Они способны к повышенному образованию К-антигена и гемолизина и прикреплению к эпителию мочевыводящих путей посредством пилей (последнее свойство характерно и для некоторых видов протея). При наличии у возбудителя маннозоустойчивых пилей развивается пиелонефрит. Важный фактор вирулентности бактерий рода Proteus — уреаза, снижающая рН и стимулирующая процесс образования камней.

Менингит и абсцессы мозга. Важной причиной менингита у новорождённых (характеризуется высокой смертностью) является Escherichia coli, штаммы которой в большом количестве продуцируют капсульный Kl-антиген. Кроме того, заболевание может быть следствием нейрохирургических вмешательств, операций по протезированию. Следует отметить, что энтеробактерии очень часто присутствуют в патогенной микрофлоре, сопровождающей абсцессы головного мозга.

Возбудитель сальмонеллеза - Salmonella enterica

Остеомиелит и септический артрит. Тяжелейшее осложнение у пациентов с серповидно-клеточной анемией и ВИЧ-инфекцией — остеомиелит или септический артрит, вызванные сальмонеллами. Кроме того, сальмонеллы и другие энтеробактерии часто вызывают инфекции костей и суставов у пожилых пациентов. Иногда эти заболевания возникают вследствие проникающего ранения. Для лечения обычно применяют фторхинолоны, так как они обладают способностью проникать в костную ткань (например, ципрофлоксацин).

Инфекции, вызванные представителями рода Klebsiella. Микроорганизмы рода Klebsiella обычно вызывают внутрибольничные инфекции. Кроме того, они могут быть причиной развития пневмонии (особенно у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких), инфекций мочевыводящих путей, раневых инфекций и бактериемии. У высоковосприимчивых пациентов известны случаи заболеваний, сопровождающихся септицемией и заканчивающихся летальным исходом. Первичная пневмония, вызванная подвидом Pneumoniae вида К. pneumoniae, — редкое и крайне тяжёлое внебольничное заболевание, характеризующееся неблагоприятным исходом. Возбудитель прогрессирующей гранулематозной инфекции слизистой оболочки полости носа — Klebsiella rhinoscleromatis. Большинство случаев заболевания регистрируют в тропических регионах мира. Другой вид — Klebsiella ozanae — возбудитель хронической бронхо-эктатической болезни.

Инфекции, вызванные бактериями родов Enterobacter, Serratia и Citrobacter. Представители этих родов обитают в окружающей среде и могут поражать пациентов лечебных учреждений, вызывая раневые инфекции, бактериемию и внутрибольничную пневмонию. Выбор антибактериального препарата осложняется тем, что большинство возбудителей устойчиво к действию антибиотиков.

Диагностика энтеробактерий:

• Бактериологическое исследование крови или костного мозга (особенно в диагностике брюшного тифа).

• Изучение биохимических свойств возбудителя (например, способности расщеплять углеводы).

• Серотипирование (серотипы различают по липополисахаридному (О) и жгутиковому (Н) антигену) и фаготипирование применяют при эпидемиологических исследованиях.

• Колицинотипирование.

• Современные молекулярно-генетические исследования.

Лечение и профилактика инфекции вызванной энтеробактериями

Большинство грамотрицательных энтеробактерии чувствительны к действию аминогликозидов, цефалоспоринов широкого спектра действия, фторхинолонов, бета-лактамов и карбапенемов (например, меропенем). Лечение назначают только после определения чувствительности возбудителя к антимикробным средствам, так как некоторые микроорганизмы способны вырабатывать бета-лактамазу и ферменты, разрушающие аминогликозидные препараты. Возросшая в последнее время устойчивость энтеробактерии к антибиотикам широкого спектра действия обусловлена появлением штаммов, обладающих бета-лактамазами широкого спектра действия.

Препараты выбора при инфекциях мочевыводящих путей — цефалексин, ампициллин, нитрофурантоин или триметоприм.

Для профилактики заболеваний, сопровождающихся диареей, необходимо соблюдать правила личной гигиены, приготовления пищи, а также использовать безопасные источники водоснабжения. Основной метод лечения — пероральная регидратация организма.

Препарат выбора при брюшном тифе — ципрофлоксацин, альтернативные средства — триметоприм или цефалоспорины третьего поколения. В некоторых странах инфекционисты сталкиваются с заболеваниями, вызванными мультирезистентными штаммами возбудителя. Для профилактики заболевания людям, посещающим эти регионы, рекомендуют использовать живую аттенуированную (Ту21А) или бесклеточную (содержит Vi-антиген) вакцины, но вакцинация лишь частично защищает от инфекции.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Исследование проводится при расстройствах желудочно-кишечного тракта, сопровождаемых поносами. Главной целью обследования является выявление роста бактерий, являющихся возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза и эшерихиоза. Посредством посева на патогенную кишечную флору определяется причина развития острой кишечной инфекции, что дает возможность подобрать в дальнейшем адекватное лечение.

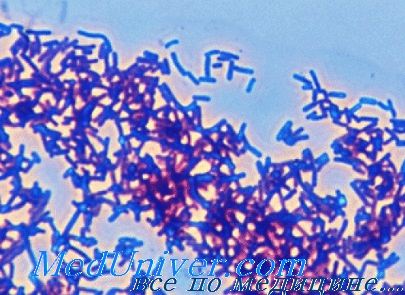

Возбудителем дизентерии является шигелла (Shigella) – неподвижная грамотрицательная, не образующая спор палочка. Она имеет размеры 23 на 0,6 мкм (длина и ширина соответственно), и по типу обмена является аэробом и факультативным анаэробом. Причина развития заболевания при заражении шигеллой – выделяемые микроорганизмом токсины, которые повреждают эпителиальную ткань кишечника, а также активируют выделение жидкости и солей в просвет кишки. Микроорганизму свойственна быстрая адаптация к противобактериальным средствам.

Инфицирование возбудителем дизентерии происходит через грязные руки, предметы обихода, пищу или загрязненную воду. Достаточное для развития заболевания количество микробных клеток очень мало – менее 100. Период инкубации может длиться от 2-12 часов до недели (его средняя протяженность – 48-72 часа). Начало заболевания характеризуется остротой проявления. На фоне общего отравления организма происходит повышение температуры тела, возникновение резкой схваткообразной боли в животе, особенно сильной перед испражнением. Наблюдения последних лет показали, что дизентерия все чаще имеет тяжелое течение с переходом в хроническую форму (при продолжительности болезни более 3-х месяцев).

Для диагностики дизентерии применяются бактериологические методы и выявление антител к Shigella (серологические тесты). Трехкратный высев шигелл из кала однозначно подтверждает наличие у пациента дизентерии, что позволяет выделить ее из ряда других острых заболеваний, сопровождающихся поносом, таких как: сальмонеллез, эшерихиоз, кишечный иерсиниоз, холера, амебиаз.

Сальмонелла (Salmonella) – это небольшая грамотрицательная палочка, которая, благодаря наличию жгутиков, обладает способностью двигаться. Для жизнедеятельности ей не нужен кислород, однако его присутствие не является смертельным (т.е. палочка относится к факультативным анаэробам). Сальмонелла является возбудителем таких заболеваний как:

- энтероколит (одновременное воспаление толстой и тонкой кишки);

- пищевая токсикоинфекция (острое отравление продуктами питания, содержащим микроорганизм);

- тифопаратифозная инфекция (брюшной тиф).

Болезнетворные свойства палочки обусловлены:

- устойчивыми к температуре эндотоксинами;

- энтеротоксином, реагирующим на изменение температуры;

- микрокапсулами и белками наружной мембраны стенки клетки, обеспечивающими прилипание к клеткам эпителия тонкой кишки.

Все виды сальмонеллезов передаются фекально-оральным путем, преимущественно через пищу (особенно продукты животного происхождения). Сальмонеллез может быть внутрибольничной инфекцией. Инфекция имеет несколько форм протекания:

- гастроэнтерит (воспаление желудка и кишечника);

- гастроэнтероколит (одновременное воспаление толстого, тонкого кишечников и желудка);

- гастрит (воспаление оболочек желудка), не сопровождающийся поносом;

- тифоподобная форма;

- общее отравление организма (подобно сепсису).

После выздоровления пятая часть пациентов остаются носителями палочки, причем ее присутствие в организме может наблюдаться до конца жизни.

Для диагностики сальмонеллеза в лабораторных условиях проводится выделение возбудителя инфекции при посеве экскрементов, рвотных масс, желчи или крови, если поражение носит септический характер.

Для выявления в кале пациента Yersinia spp. проводится бактериологический анализ, позволяющий при наличии острой кишечной инфекции идентифицировать этот вид бактерий.

Иерсиниоз – это острая инфекция, возбудитель которой проникает, в большинстве случаев, в желудочно-кишечный тракт. Заболевание характеризуется его способностью распространяться по организму, поражая при этом целые системы и отдельные органы.

Инфекционный агент иерсиниоза Yersinia Enterocolitica – это грамотрицательная бактерия, которая была обнаружена бактериологом А. Иерсина в конце тридцатых годов прошлого столетия (микроорганизм назван в его честь).

Исследования показали, что наиболее часто инфекция поражает подрастающее поколение: каждые трое из четверых заболевших иерсиниозом – это дети 5-15 лет.

Заболевание характеризуется острым началом:

- лихорадкой;

- интоксикацией организма;

- повышением температуры, ознобом;

- рвотой;

- поносом;

- болями и вздутием живота;

- появлением сыпи, желтухи;

- болями в суставах.

Кроме того, оно создает угрозу вспышки эпидемии.

Инфекция опасна также осложнениями, самым распространенным из которых является реактивный артрит (воспалительный процесс, поражающий суставы). Проявление заболевания наблюдается через 7-28 дней от начала инфекции. В двух из трех случаев болезнь затягивается и может длиться от месяца до четырех. Не исключено также развитие хронической формы артрита с периодическими рецидивами.

В окружающей среде Yersinia Enterocolitica встречается очень часто – в испражнениях представителей фауны, на поверхности корнеплодов и овощей, в воде, пыли, в почвах. Носителями бактерии являются многие виды млекопитающих и птиц, а также насекомые и земноводные. Главным резервуаром агента инфекции и распространителем болезни среди людей выступают представители многочисленного отряда грызунов. Фекалии животных, попадая в почву, воду, продукты питания, делают их заразными, т.к. бактерия не только способна выжить в таких условиях, но еще и размножаться. В подавляющем большинстве случаев человек не является распространителем инфекции.

Escherichia coli является грамотрицательной бактерией – постоянным представителем микрофлоры кишечника. По форме она напоминает палочку. Функция микроорганизма – подавление роста болезнетворных бактерий и выработка витаминов. Однако эта же бактерия становятся причиной возникновения острых кишечных инфекций. Заражение Escherichia coli происходит фекально-оральным путем.

Вредное воздействие на организм оказывает шига-токсин, вырабатываемый микроорганизмом. Период инкубации инфекции составляет 3-6 дней. Как правило, болезнь поражает маленьких детей, пожилых и ослабленных людей.

Заражение палочкой может проявиться по-разному, спектр состояний, ею вызываемый, достаточно широк, например:

- жидкий стул с присутствием крови;

- жгучая, тянущая, режущая постоянная боль в области прямой кишки (тенезм);

- поражение бактерией толстого кишечника, сопровождающееся коликами, диареей, иногда кровавой (геморрагический колит);

- гемолитико-уремический синдром (болезнь, представляющая серьезную угрозу для жизни и характеризующаяся совокупностью трех патологий: преждевременным распадом эритроцитов, почечной недостаточностью с уменьшением выделения мочи, повышенной кровоточивостью, вызванной уменьшением количества тромбоцитов).

Инфицирование E.coli О157:Н7, кроме прочего, чревато развитием бактериальной диареи.

В детском организме инфекция проявляется энтероколитами (одновременным воспалением толстой и тонкой кишок) или энтеритами (воспалением тонкой кишки). Эти болезни нередко сопровождаются общим отравлением организма и острой почечной недостаточностью. При средней и тяжелой формах заболевания наблюдается повышение температуры, понос, сепсис (общее тяжелое поражение, вызванное попаданием бактерий в кровь).

Симптомы болезни при заражении взрослых очень сходны с острой дизентерией. Инфекция может осложниться тромбоцитопенической пурпурой (состоянием, возникающим по причине снижения в крови концентрации тромбоцитов, их склонности склеиваться, что влечет за собой повреждения кожи и кровотечения из слизистых оболочек).

Агенты инфекции, выделяемые в ходе исследования:

- шигеллы (Shigella);

- сальмонеллы (Salmonella);

- иерсинии (Yersinia spp.);

- кишечные палочки (Escherichia coli).

При получении положительного результата проводится определение чувствительности давших рост бактерий к следующим антибиотикам:

- ампициллин (AM)/клоксациллин;

- ципрофлоксацин (CIP);

- рифампин (RA)/Рифампицин;

- тетрациклин (TE);

- хлорамфеникол (C);

- цефаклор (CEC);

- оксациллин (OX1);

- гентамицин (GM);

- эритромицин (Е);

- левофлоксацин (LVX);

- амоксициллин (AMC)/клавуланат;

- цефотакксим.

Проба кала отбирается в стерильный пластиковый контейнер с крышкой и ложечкой. Его можно приобрести в аптеке или получить в одном из пунктов приема биоматериала.

Для исследования принимается кал, выделенный естественным образом, без применения клизмы и слабительных средств (таблеток, касторового или вазелинового масел, ректальных свечей). В случае отсутствия перистальтики кишечника и невозможности естественной дефекации допускается, в виде исключения, прием "дюфалака" и "нормазе".

Требования к подготовке:

- за трое суток до сбора кала необходимо прекратить прием антибиотиков (если по показаниям врача временная отмена препарата невозможна, то декларируется срок применения антибактериального средства и его название);

- за 72 часа до отбора материала прекращается прием препаратов, действующих на перистальтику кишечника или вызывающих окрашивание кала (железа, висмута, сернокислого бария).

Данное обследование не предусматривает особой диеты.

Как правильно собрать материал

Кал запрещено собирать с поверхности унитаза или памперса. Для отбора пробы необходимо подготовить судно или горшок. Емкость предварительно моется с мылом (применение других средств дезинфекции категорически запрещено), хорошо выполаскивается под проточной водой, обдается кипятком и высушивается. При отборе кала необходимо избегать контакта со стенками посуды. Также необходимо принять меры, чтобы в пробу не попала моча. Оптимальным материалом является средняя порция, при жидком стуле – с фрагментами слизи и крови (если она имеется). Для исследования достаточно отобрать фрагменты кала величиной с две крупные вишни.

- при жидком стуле с присутствием крови;

- при наличии жгучей, тянущей, режущей постоянной боли в области прямой кишки;

- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются поносами;

- при наличии у больного тяжелой формы энтерита (воспаления тонкой кишки), который сопровождается болями в области живота и повышением температуры тела;

- при мезентеральном лимфадените (воспалении лимфатических узлов, которые располагаются в мембране, прикрепляющей кишечник к стенке брюшины);

- при псевдоаппендиците;

- при висцеральных абсцессах (гнойном внутрибрюшном воспалении, в частности печени и селезенки);

- при геморрагическом колите – состоянии, являющемся следствием поражения E.coli О157:Н7 толстого кишечника, сопровождающимся коликами, диареей, иногда с примесью крови;

- при гемолитическом уремическом синдроме – состоянии, представляющем угрозу для жизни и характеризующемся совокупностью трех патологий: преждевременным распадом эритроцитов, почечной недостаточностью с уменьшением выделения мочи, повышенной кровоточивостью, вызванной уменьшением количества тромбоцитов;

- в рамках обследования перед поступлением на стационарное лечение.

Данный тест является качественным. По результатам исследования пациент получает информацию о наличии либо отсутствии роста патогенных энтеробактерий. Если ответ положительный, то проводится определение чувствительности проросшей культуры к антибиотикам, что позволяет назначить адекватное индивидуальное лечение.

Нормой является отсутствие роста патогенных энтеробактерий.

Результат теста выдается на бланке лаборатории медицинской компании «Наука». Пример по данному анализу представлен ниже:

Ф.И.О.: Иванов Сидор Петрович Пол: м Дата рождения: хх.хх.хххх

Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы - показатель серьезного инфекционного заболевания кишечника, а не дисбактериоза.

Представители нормальной кишечной микрофлоры:

- Бифидобактерии - Существенное снижение количества – всегда признак выраженного дисбактериоза. (N - не меньше 107 – 109).

- Лактобактерии (лактобациллы, молочнокислые микробы, молочнокислые стрептококки). При дефиците – высокий риск развития аллергических заболеваний, запоров, лактазной недостаточности. (N - не меньше 106 – 107).

- Кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью (эшерихии). (N не менее 107 – 108). Снижение общего количества - косвенный признак присутствия в кишечнике не бактериальных паразитов (глистов, простейших). Приводит к снижению количества бифидобактерий.

Снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью обычно не требует назначения коли-содержащих препаратов, т.к. чаще всего такое снижение является вторичным в ответ на существование в организме очагов хронической инфекции, инвазии, интоксикации (часто глистов и простейших) и кишечная палочка самостоятельно восстанавливается при ликвидации этих очагов и введении селективных субстратов активизирующих ее рост (напр., Витаминов). Назначение коли-содержащих препаратов на начальном этапе лечения дисбактериоза может спровоцировать воспалительные заболевания кишечника.

- Кишечная палочка со сниженной ферментативной активностью – признак начинающегося дисбактериоза, и косвенный признак возможного присутствия в кишечнике глистов или простейших.

- Бактероиды - роль неясна, но известно, что это – не вредные бактерии, обычно их количество не имеет практического значения

Условно-патогенная флора –лактозонегативные энтеробактерии (клебсиелла, протей, цитробактеры, энтеробактеры, гафнии, серрации), гемолизирующая кишечная палочка, клостридии, различные кокки (энтерококки, эпидермальные или сапрофитные стафилококки, золотистый стафилококк). Превышение N – говорит об ослаблении иммунитета. Возможны аллергические кожные реакции, нарушения стула (запоры, поносы, ярко-желтый или зелень и слизь в кале), боли в животе, вздутия живота, срыгивания, рвоты. При этом обычно температура тела не повышается. При выраженных формах дисбактериоза возможно попадание УПФ в кровь через кишечную стенку (транслокация), особенно у детей с выраженными иммунодефицитами, как правило, представляющими угрозу для жизни.

Кокковые формы в общей сумме микробов.

- Золотистый стафилококк (S. aureus). - в норме должен отсутствовать. Даже небольшие его количества могут вызвать выраженные клинические проявления (аллергические реакции, гнойничковые кожные высыпания, дисфункции кишечника), особенно у детей первых месяцев жизни. Косвенный признак – ярко-желтый стул, сухость кожи на лице, сгибах рук и ног.

Патогенность напрямую зависит от состояния нормальной флоры: чем больше бифидобактерий, лактобактерий и нормальной кишечной палочки, тем меньше вреда от стафилококка.

- Эпидермальный (или сапрофитный) стафилококк (S. epidermidis, S. saprophyticus)- могут вызывать нарушения, если их количество превышает 25%.

- Энтерококки. Превышение N (более 107) чаще всего связано со снижением количества нормальной флоры. Могут вызывать воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря.

- Процент гемолизирующих кокков по отношению ко всем кокковым формам. Если общее количество кокков составляет, например, 16%, а процент гемолизирующих кокков – 50%, это значит, что половина из 16% - более вредоносные кокки, а их процент по отношению к нормальной флоре составляет 8%.

Гемолизирующая кишечная палочка - В норме должна отсутствовать. Может вызывать аллергические, кишечные проблемы, особенно у ослабленных детей, требует иммунокоррекции.

Лактозонегативные энтеробактерии. - количество не должно превышать 5% (или в титрах: 103 – 106 – умеренное повышение, более 106 – существенное повышение).

Самые неприятные из них:

- Протеи - чаще всего с ними связаны запоры;

- Клебсиеллы - прямые антагонисты (конкуренты) лактобактерий, приводят к развитию аллергий, запоров, проявлениям лактазной недостаточности. Косвенный признак - зеленый стул со слизью, кислый запах кала (симптомы бродильной диспепсии).

Грибы рода Candida. Допустимо присутствие до 104. Превышение показателей N на фоне резкого снижения нормальной кишечной флоры и наличия кандидоза (молочницы) видимых слизистых оболочек (ротовая полость, половые органы) – это проявления системного кандидоза, то есть инфицирования грибами кишечника. Увеличение количества грибов в анализе без снижения нормальной кишечной флоры - грибы живут на коже вокруг заднего прохода, а не в кишечнике.

- Клостридии - Допустимое количество до 107. Чаще всего вызывают разжижение стула, понос. Обычно проявляют патогенность в комплексе с другой условно-патогенной флорой. Косвенный признак- повышенное газообразование, тухлый запах кала, (симптомы гнилостной диспепсии).

Прочие микроорганизмы- редко встречающиеся виды бактерий, самым опасным из которых является синегнойная палочка (Pseudomonas aerugenosa).

Энтеробактерии (лат. Enterobacteriaceae) — семейство грамотрицательных палочкообразных споронеобразующих бактерий, факультативные анаэробы.

Семейство энтеробактерий включает большое число представителей нормальной микрофлоры человеческого организма и, в то же время, значительное количество патогенных микробов.

Систематика энтеробактерий

По современным представлениям в состав Enterobacteriaceae входят следующие роды бактерий: Atlantibacter, Biostraticola, Buttiauxella, Cedecea, Citrobacter (цитробактер), Cronobacter, Enterobacillus, Enterobacter (энтеробактер), Escherichia (эшерихии), Franconibacter, Gibbsiella, Izhakiella, Klebsiella (клебсиеллы), Kluyvera, Kosakonia, Leclercia, Lelliottia, Mangrovibacter, Pluralibacter, Pseudocitrobacter, Raoultella, Rosenbergiella, Salmonella (сальмонеллы), Shigella (шигеллы), Shimwellia, Siccibacter, Trabulsiella, Yokenella.

В качестве кандидатов рассматриваются роды: Aschnera, Curculioniphilus, Cuticobacterium, Gillettellia, Ishikawaella, Macropleicola, Moranella, Phlomobacter, Profftia, Riesia, Rohrkolberia, Schneideria, Stammerula.

До недавнего времени состав родов семейства энтеробактерий был следующий: Alishewanella, Alterococcus, Aquamonas, Aranicola, Arsenophonus, Averyella, Azotivirga, Brenneria, Buchnera, Budvicia, Buttiauxella, Cedecea, Citrobacter, Dickeya, Edwardsiella, Enterobacter, Erwinia, Escherichia, Ewingella, Grimontella, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Leminorella, Moellerella, Morganella, Obesumbacterium, Pantoea, Pectobacterium, Photorhabdus, Plesiomonas, Pragia, Proteus (протей), Providencia, Rahnella, Raoultella, Salmonella, Samsonia, Serratia, Shewanella, Shigella, Sodalis, Tatumella, Thorsellia, Tiedjeia, Trabulsiella, Wigglesworthia, Xanthomonas, Xenorhabdus, Xylella, Yersinia (иерсинии), Yokenella. Роды Blochmannia и Phlomobacter рассматривались как кандидаты в семейство Enterobacteriaceae.

Примечания. 1. Исходя из соображений определённости и удобства пользования мы ориентируемся на систематику Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnology Information), не утверждая, что она чем-то лучше или хуже других.

2. Неклассифицированные в отдельные виды штаммы, имеющие в своих названиях цифро-буквенные коды и т.п. штаммы и виды в данной статье не приведены.

Энтеробактерии — возбудители заболеваний

— ряд патогенных серотипов могут быть причиной различных инфекционных заболеваний, протекающих с интоксикацией, лихорадкой, обычно с поражением желудочно-кишечного тракта (различные диареи, в том числе диарею путешественников, геморрагический колит, гемолитико-уремического синдром и другие), реже — мочевыводящих, желчевыводящих путей, других органов или с развитием сепсиса

-

была причиной кишечной инфекции 2011 года со смертельными исходами в Германии и других странах Европы

Энтеробактерии — представители родов Citrobacier, Enterobacter, Echerichia, Klebsiella, Salmonella могут вызывать инфекции мочеполовой сферы (в том числе циститы, пиелонефриты, острые и хронические простатиты, эпидидимиты и орхиты и т.п.). Бактериурия — наличие бактерий в моче человека может быть только в том случае, если почки, мочевой пузырь или мочеточники инфицированы патогенными бактериями. До 80% бактерий, обнаруживаемых в моче, — энтеробактерии.

Энтеробактерии могут быть причиной вагинитов (воспаления влагалища), цервицитах (воспаления канала шейки матки), других воспалительных гинекологических заболеваниях. Энтеробактерии во влагалище обычно выявляются у пациенток, не соблюдающих правила личной гигиены.

Энтеробактерии могут быть инфекционным агентом при перитоните.

Энтеробактерии — нормальная флора кишечника человека

Публикации для профессионалов здравоохранения затрагивающие проблематику, связанную с энтеробактериями

Антимикробные препараты, активные в отношении энтеробактерий

По мнению специалистов из исследовательской группы «ДАРМИС» (Палагин И.С. и др.), изучавших осложнённые внебольничные инфекции мочевых путей у взрослых пациентов в России, в отношении всех представителей семейства Enterobacteriaceae среди пероральных препаратов активность 90% и более продемонстрировал только фосфомицин. Наиболее активными в отношении всех представителей семейства Enterobacteriaceae среди парентеральных антибиотиков также оказались карбапенемы. При этом было установлено, что у больных с осложнённой внебольничной инфекцией мочевых путей, среди всех выделенных из мочи штаммов от взрослых пациентов, доля представителей семейства Enterobacteriaceae составила около 80%.

Читайте также: