Как называли безработных в ссср

Опубликовано: 12.12.2025

«Граждане дебоширы, алкоголики, тунеядцы…»

Тунеядство в СССР стояло в одном ряду с более серьезными проступками, такими как нарушение общественного порядка, злоупотребление алкоголем, нанесение легких физических травм. Этот термин появился в обиходе из церковнославянского языка, дословно он означает даром (без оплаты) есть, кушать. Жить за счет другого человека, использовать чужой труд, бездельничать, не приносить пользу обществу - тунеядство считалось самой популярной разновидностью социального паразитизма.

В 1961-1991 годах в законодательстве Советского Союза существовала четкая формулировка такого правонарушения, состав преступления находили в «длительном проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда».

Само по себе слово «тунеядство» и его производные упоминались еще в официальных документах Российской империи, но тогда оно не имело столь негативной окраски и не воспринималось как правонарушение.

Как становились тунеядцами?

Причины тунеядства были весьма разнообразны. Обтекаемость самой статьи закона, содержание которой постоянно редактировалось, позволяло подводить под это понятие совершенно разных людей. Изначально за бродяжничество судились цыгане, бродяги и профессиональные попрошайки, потом к списку тунеядцев добавились люди, ведущие асоциальный образ жизни. Попадали и те, кто не успел за определенное время поступить в училище или устроиться на работу. По статье за тунеядство часто судили верующих и диссидентов.

В конце 50-х годов список пополнился лицами, преднамеренно уклонявшимися от физического труда, и теми, кто получал доход с приусадебных участков. Еще одной категорией потенциальных преступников стали представители сект, которые отказывались работать по определенным убеждениям.

После редакции закона о тунеядстве в 1961 году, наказание по статье ожидало тех, кто по каким либо причинам не имел определенного места работы в течение 4 месяцев в году.

Во времена сталинского режима борьба с тунеядством была вынужденной мерой - пережившая военную разруху страна нуждалась в большом количестве рабочих рук. А вот когда у руля встал Хрущев, все эти действия получили уже идеологическую окраску.

Кто не работает - тот не ест! Или как вычисляли тунеядцев

Совсем неудивительно, что все законы, направленные на борьбу с социальным паразитизмом, которые то ужесточались, то смягчались, встречались с восторгом добропорядочными гражданами СССР. Воспитанные на идеологии светлого коммунистического государства, с утра до вечера честно строящие свою великую страну у станков заводов и фабрик - они считали справедливым требование властей и принуждение к труду, а вследствие нарушений - строгое наказание.

Изначально поиск и выведение на чистую воду тунеядцев были возложены исключительно на органы МВД. Но слуги народа часто не справлялись с нагрузкой, и тогда им на помощь приходили бдительные граждане СССР. Создавались так называемые суды общественности - группы добросовестных активистов, в число которых входили комсомольцы, дружинники, партийцы, примерные хозяйственники.

В коллективах с тунеядцами проводили беседы, брали их на перевоспитание, а в случае если ничего не помогало - отдавали милиции, где наказания становились гораздо строже. Бдительные соседи и родственники тоже прилагали усилия к вычислению лентяев - часто причиной преследования становились доносы соседей и друзей семьи.

Тунеядству - бой!

Большинство источников утверждают, что статья 209, регламентирующая наказание для тунеядцев, появилась в 1961 году. Но правильнее будет считать, что она стала лишь удачной редакцией существовавших ранее подобных формулировок. Меры наказаний для тунеядцев постоянно менялись.

Например, в 1951 году за «злостное паразитирование» (если неработающий попадался второй раз) отправляли в колонию на 1 год, а если арестован впервые - ссылали за 101-й километр.

Во второй половине 50-х наказанием стала ссылка в отдаленные северные районы страны. В 1961 году ужесточились параметры, по которым можно было получить клеймо тунеядца, а наказанием стали принудительные физические работы в местах поселения сроком от 2 до 5 лет.

Во времена правления Леонида Брежнева к тунеядцам относили алкоголиков, бродяг, наркоманов, криминальных элементов. С ними проводили профилактические беседы, порой помогали устроиться на работу. Именно тогда пошли массовые трудоустройства дворниками, сторожами и появились первые липовые записи в трудовых книжках.

Интересно, что в Советском Союзе всем лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивали аббревиатуру «БОРЗ», которая расшифровывалась как «без определенного рода занятий». Впоследствии в обиходе появился жаргонизм «борзой», характеризующий человека, стойко не желающего работать на благо общества.

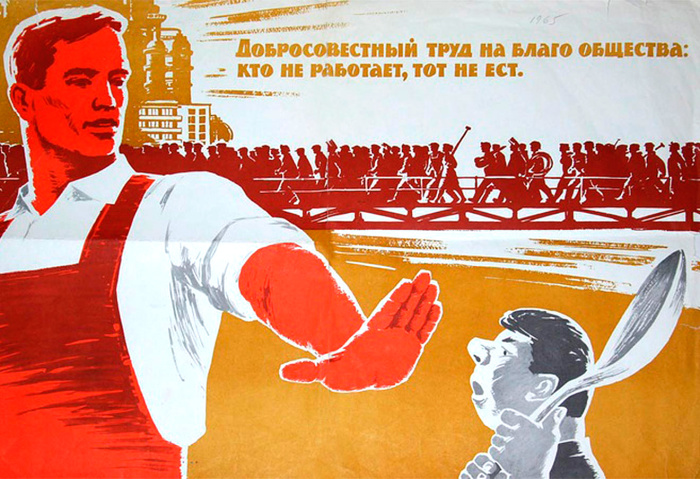

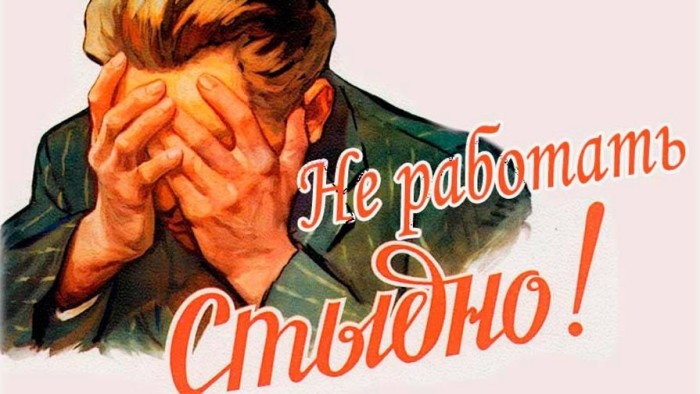

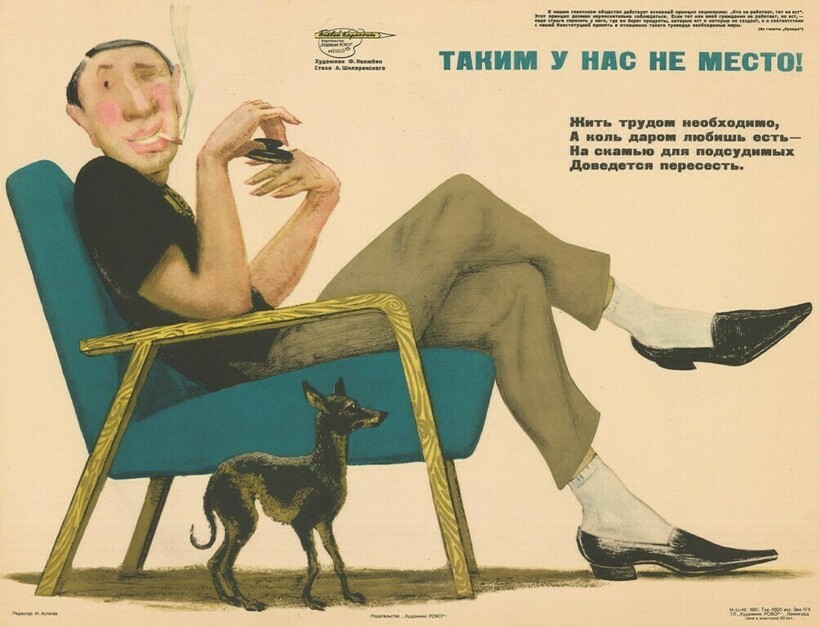

Против тунеядства была развернута агитационная деятельность, об этом свидетельствует огромное количество плакатов и листовок, посвященных обличению этого явления.

Самые известные советские тунеядцы

Парадокс существования закона о тунеядцах заключался еще и в том, что среди тех, кто был в соответствии с ним осужден, можно найти немало людей, известных на всю страну - это писатели, публицисты, актеры, поэты. А все потому, что их труд система не признавала общественно полезным и значимым.

Публицист Андрей Амальрик в 1965 году получил 2,5 года исправительных работ и был сослан в Сибирь. Актер Николай Годовиков, прославившийся на всю страну после сыгранной роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», также имеет судимость по 209 статье. Согласно его биографии, в 1977 году он получил травму, после которой не мог работать, а в 1979 его посадили в тюрьму за тунеядство.

Еще одним неоднозначным арестованным стал Иосиф Бегун, который занимался преподаванием иврита. Он тщетно пытался доказать, что преподавание является трудовой деятельностью, но суд его доводы не принял, решив, что никакой пользы обществу такая деятельность не приносит и отправил его в ссылку в Магадан на 2 года.

Погрешности системы

Как и в любом идеологически окрашенном деле, в поиске и наказании тунеядцев были свои погрешности и ошибки. Анализ всех случаев ареста показал, что далеко не все граждане, осужденные по статье 209, справедливо получали свое наказание.

В списке преступников-тунеядцев были те, кто по стечению обстоятельств оказался временно нуждающимся, пытался заниматься частным трудом, вел образ жизни, неугодный властям, поменял место жительства и вовремя не получил запись в трудовой книжке, а также те, чей труд представителям власти не казался важным и приносящим пользу обществу. Как и во многих законах и решениях, субъективный фактор играл в то время весомую роль. Хотя нельзя ни сказать, что была и польза от преследования тунеядцев. Многие граждане СССР вставали на путь истинный после бесед, проводимых с ними. И в советские годы не работать, злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный образ жизни, жить за счет жены и других родственников все же стыдились, чего нельзя сказать о нынешнем времени.

Жить на пассивный доход сегодня является некой голубой мечтой для многих из нас, как и желание иметь гибкий график, чтобы не торчать целый день в офисе. Но уж точно никто из нас не считает себя наглым тунеядцем, если ему удалось что-либо из этих двух пунктов, а только радуется. В советские времена считалось иначе. Работать было не просто важно, другого варианта для «нормального» гражданина не существовало. Все прочие клеймились без жалости и получали полный букет неприятностей в придачу.

Тунеядцы, лентяи, трутни

Сам термин «тунеядец» активно использовался советской властью, причем быть названным так было не просто стыдно, неприятно и обидно, но и чревато последствиями. Тунеядство, то есть отсутствие постоянной работы и проживание на нетрудовые доходы, вступало в противоречие со светлым образом советского труженика и порицалось. Подобных людей считали преступниками и даже моральными отщепенцами.

Считалось, что таким образом он существует за счет других. Кроме того, подспудно имелась еще одна причина: для строительства светлого будущего были нужны каждые рабочие руки, так что очевидна и политическая подоплека такой строгости. Поэтому, например, согласно Конституции 1918 года подобные нетрудовые элементы лишались избирательных прав. А в подобном же документе 1936-го обязательную трудовую занятость закрепили, и по стране стал звучать лозунг: «Кто не работает, тот не ест».

Тот самый плакат со знаменитым лозунгом

В 1951 году к неработающим гражданам также причислили бродяг, просящих милостыню и тех, кто был безработным официально. Тунеядцев выселяли за пределы городов и подвергали кратковременному тюремному заключению. После смерти Сталина на некоторое время борьба с «паразитами» поутихла, а позже развернулась с новой силой. Преступниками могли считаться те, кто получал доход от жилплощади, земельных участков и транспортных средств. Для них тоже придумали едкое описание: «Колхоз пашет, а он руками машет».

Ох, уж эти борзые

Откуда же появилась аббревиатура БОРЗ? Дело в том, что тех, кто не работал или проживал на все те же нетрудовые доходы, характеризовали как «людей без определенного рода занятий», что и породило аббревиатуру. Отлавливаемых милицией «паразитов общества» стали называть «борзыми». Уже позже это же слово часто применялось в разговорной речи для характеристики человека наглого, самоуверенного и, как правило, не подчиняющегося общим правилам поведения. Кстати, привычной практикой было изъятие у борзого в ходе судебного заседания всего имущества, которое тот купил не на заработанные деньги.

Особенно, пожалуй, запомнились в плане борьбы с тунеядцами знаменитые андроповские облавы. Сотрудники правоохранительных органов могли обратиться с необычным, по нашим меркам, вопросом, к каждому, кого в рабочие часы увидели в общественном месте или на улице: «Здравствуйте, почему вы не на работе?» Далее у подозрительного гражданина проверяли документы, узнавали место работы и делали запрос, по какой такой причине советский труженик в тот день в этот час не трудился. Со смертью Андропова подобная практика ушла в небытие, но запомнилась надолго.

Плакаты были красноречивы и призывали бороться с неработающим населением

Никто не спорит с тем, что лень — это порок, а жить за счет усилий других не очень-то правильная позиция. Но умение устраивать свою жизнь и карьеру так, чтобы работа была в радость, но не съедала все время, чтобы источников дохода было несколько — достойно уважения. И уж график работы сегодня каждый из нас выбирает себе сам, и это прекрасно. А какой рабочий график вы считаете идеальным?

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет поработать?» — фраза из кинофильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), ставшая на долгие десятилетия крылатой и почти фольклорной, в глазах первых зрителей фильма имела свою предысторию. В речевом обиходе советских граждан начала 1960-х гг. слова «тунеядец», «бездельник» и прочие бранные эпитеты, обозначающие тех, кто почему-либо уклонялся от дарованного Конституцией 1936 г. «права на труд» (статья 118), отсылали к закону о борьбе с тунеядством, а точнее — к указу 1961г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими паразитический образ жизни» и к принятой на основании этого указа статье 209 УК РСФСР.

В советском обществе гражданин был обязан работать, причем источником «законных» доходов могла быть лишь одобряемая партией деятельность. Все остальное подпадало под категорию «нетрудовых» заработков. С теми, кто по разным причинам не вписывался в социалистическую систему труда, государство поступало как с преступниками и моральными отщепенцами.

После 1917 года большевики начали проводить социально-экономические преобразования, которые должны были поспособствовать скорейшей победе в Гражданской войне и построению социалистического общества. Конституция РСФСР 1918 года лишала живших на нетрудовые доходы граждан избирательных прав.

Обязанность трудиться закрепили и в сталинской Конституции 1936 года.

В главном законе страны Советов был провозглашен принцип «кто не работает, тот не ест». В 1951 году антиобщественными элементами признаются бродяги и попрошайки, а также официально безработные. К ним применяли меры воздействия в виде высылки из городов и небольших сроков тюремного заключения. В следующие несколько лет правоохранительные органы задержали около 450 тысяч человек. Среди них было много инвалидов войны, которые не могли работать по объективным причинам. После смерти Иосифа Сталина наступает эпоха ограниченной либерализации общественно-политической жизни – «оттепель».

Но если в сталинское время борьба с «паразитизмом» оправдывалась тем, что послевоенный СССР испытывал дефицит рабочих рук (то есть в основе гонений была экономика), то при Хрущеве борьба с ним получила идеологический подтекст.

Предтечей уголовной статьи за тунеядство стал указ Верховного Совета от 5 октября 1956 года «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Казалось бы, только-только страна пережила нашествие германского нацизма, делившего нации на плохие и хорошие, и сталинизм с его коллективной ответственностью нации (депортации), как вновь появляется ущемление по национальному признаку. По этому указу около 10 тысяч цыган было выслано на сроки от двух до пяти лет в северные районы как «злостные паразиты», занимающиеся гаданием и попрошайничеством. Местные власти с азартом начал громить цыганские стоянки и насильно сдавать детей цыган в интернаты.

Впервые стройное идеологическое обоснование под борьбу с «паразитизмом» было подведено в 1957 году. Тогда в советских газетах появился проект закона «Об усилении борьбы с общественно вредными паразитическими элементами», предусматривавший их разделение на две группы: «совершеннолетних, работоспособных граждан, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни и злостно уклоняющихся от общественно полезного труда», и «граждан, живущих на нетрудовые доходы». Тогда же появилось и понятие «тунеядец». Под ним, кроме «паразитов», стали понимать лиц, сознательно уклоняющихся от труда, а также разного рода «индивидуальных предпринимателей» (туда попадали и «извлекающие нетрудовой доход с приусадебного участка»). Конец 1950-х — это время нового гонения на верующих, и в категорию «тунеядцев» стали включать представителей разного рода сект, по религиозным принципам отказывающихся от работы на государство.

С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство» (согласно толковым словарям – жизнь на чужой счет, чужим трудом, паразитизм, безделье).

Несколько ослабевает и государственный контроль над «паразитизмом». Но уже в 1961 году указом «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда» Коммунистическая партия начала активное наступление на «нежелающих трудиться» граждан, а также тех, кто имел доход от эксплуатации жилой площади, земельных участков или транспортных средств. «Колхоз пашет, а он руками машет», говорили о таких.

Компетентные органы могли привлечь гражданина к ответственности по статье 209 Уголовного кодекса «Тунеядство», если тот не трудился «во благо социалистической Родины» в течение четырех месяцев. Исключение составляли женщины, на воспитании которых находились маленькие дети. В случае признания вины гражданина судом ему грозила ссылка. Срок – от двух до пяти лет. Имущество осужденного при этом могли конфисковать как нажитое «нечестным путем».

Тогда же закрытые социологические исследования показали, что около половины людей, привлекавшихся по 209 статье, — случайные люди, попавшие под раздачу из-за нерасторопности местных властей. Так, характеризуя причины и условия своего поведения, большинство опрошенных (21,2 %) назвали отсутствие профтехучилища, где они могли бы приобрести профессию. 16,8 % обследованных заявили, что не выполняют норм выработок из-за отсутствия достаточного фронта работ. Большинство осужденных (80 %) не имели постоянного места жительства и лишь 18,3 % были жителями городов. Объясняя причины бродяжничества, 50,8 % опрошенных лиц указали на отсутствие желания прописаться там, куда отправили их после отбытия наказания.

Почти четверть осужденных за тунеядство (22,2 %) работали на частных работах. Людей, заявлявших о принципиальном несогласии работать где-либо, была половина (50,6 %).

Характерен и тот факт, что сама формулировка 209-й статьи менялась четыре раза (в 1975, 1979, 1982, 1984 годах). Власти то ужесточали ее (до одного-двух лет лишения свободы), то смягчали (исправительные работы и снова введение ссылки). В брежневское время негласно под тунеядцами стали понимать асоциальные элементы — алкоголиков, наркоманов, бродяг, придерживающихся криминальных установок («работать западло»). С ними участковые вели профилактические беседы, да и сами тунеядцы и паразиты научились обходить систему — именно тогда появилось «поколение дворников и сторожей». На «липовые должности» устраивалась не только богема, но и цеховики, верующие, различного рода чудаки — все те, кого тогда было принято называть «антисоветским элементом».

Обвиненных в тунеядстве в СССР называли людьми без определенного рода занятий - сокращенно БОРЗ. От этой аббревиатуры в криминальном жаргоне и появилось слово «борзый», которое приобрело значение наглого и самоуверенного типа, не подчиняющегося установленным обществом нормам, отказывающегося жить по правилам социума.

Выявлением и отловом «паразитирующих бунтарей» занималась милиция. В случае если у правоохранительных органов не хватало сил, за дело брались активисты-дружинники.

К сожалению, под каток статьи 209 зачастую попадали творческие люди, которые не вписывались в рамки, определенные Коммунистической партией. Самым известным «тунеядцем» советской эпохи был Иосиф Бродский. В 1964 году была организована масштабная травля поэта. Весной того же года состоялся суд. Бродский получил по максимуму – пять лет принудительных работ. «Перевоспитываться» его отправили в отдаленный совхоз «Норинское» Архангельской области.

Друг Бродского Евгений Рейн вспоминал, что в ссылке «тунеядцу №1» отвели половину избы. В совхозе опальный поэт занимался уборкой урожая. В свободное от работы в полях время он продолжал писать стихи. Как-то Бродский признался, что пребывание в «Норинском» было самым счастливым периодом в его жизни. Впрочем, был он там недолго: через полтора года под давлением зарубежной общественности срок Бродскому сократили.

Всего с 1961 по 1965 год по статье 209 осудили 37 тысяч человек. Но далеко не всех из них постигла та же участь, что и гениального поэта. Дело в том, что партийные руководители в северных областях забросали Москву просьбами не присылать к ним осужденных за тунеядство. Мол, и работы для них недостаточно, и крышей над головой их обеспечить нет возможности. Другим известным «паразитом» советской эпохи был писатель Владимир Войнович.

В 1980 году его выслали из СССР и лишили гражданства, однако через 10 лет он все же сумел вернуться на родину. Под статьей в свое время мог оказаться и Виктор Цой. Чтобы не попасть под раздачу музыкант в 1986 году устроился на работу в котельную – известную в определенных кругах «Камчатку», позднее ставшую культовым местом для поклонников таланта певца. За нелегкий труд он получал небольшие по тогдашним расценкам деньги – 95 рублей (для сравнения: средняя зарплата рабочего составляла 120 руб.).

Но деньги для Цоя были не главными: работа сутки через трое оставляла время для творчества. Впрочем, в тот период пик борьбы с тунеядством уже миновал. Апогея кампания против «паразитов» достигла при Юрии Андропове в 1983-1984 годах. Затем на смену дряхлым и косным вождям пришел сравнительно молодой Михаил Горбачев, начавший либерализацию в общественно-политической и экономической сферах. Статья 209 потеряла свою актуальность к концу 1980-х.

Антрополог Татьяна Ластовка в журнале «Антропологический форум» (2009, № 14) описывает несколько приговоров тунеядцам в Томском областном суде и суде Кировского района Томска:

«Приговор № 106 от 10 мая 1972 года по делу гражданина М.

В ноябре 1968 года М. устроился на работу на Томский завод режущих инструментов, начал пить и в августе 1969 года был уволен с завода как самовольно оставивший производство. До 29 октября 1969 года М. не работал, жил на иждивении бабушки, затем устроился на работу в Тимирязевский лесхоз, где проработал до 14 января 1970 года и уволился. До мая 1971 года М. не работал, пьянствовал. 10 мая временно устроился на работу в землеустроительную экспедицию, где проработал до 15 июня и самовольно оставил работу.

М. был подвергнут приводу в органы милиции, где ему было сделано официальное предостережение об устройстве на работу. По день ареста не работал, жил и питался у бабушки в Курлеке, пил, когда его угощали друзья.

«Приговор № 1-194/78 от 10 июля 1975 года по делу А., ранее судимого по части 1 статьи 209 УК РСФСР, приговоренного к 6 месяцам лишения свободы, освобожденного по истечении наказания, отрицательно характеризующегося, признанного наркологической экспертизой хроническим алкоголиком, преданного суду по части 2 статьи 209 УК РСФСР.

Проживая в семье матери, А. систематически вел паразитический образ жизни, не работая в 1977 году 8 месяцев, а в 1978 году вообще не работал. В то же время вел разгульный образ жизни, пьянствовал, вымогая деньги у матери и бабушки. В этом же году он дважды — в 1978 году 1 февраля и 24 июня 1978 года — был предупрежден об уголовной ответственности по статье 209 II УК РСФСР, но на работу не устроился и продолжал пьянствовать.

Суд приговорил: А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 II УК РСФСР и подвергнуть его лишению свободы по указанной статье на срок один год шесть месяцев с содержанием в ИТК строгого режима. Применить к А. принудительное лечение по поводу хронического алкоголизма».

Доля осужденных по статье 209 УК РСФСР в общем числе осужденных была относительно небольшой, составляя в целом по республике 6—7 %. Лишь в Москве и Сочи этот показатель был в разы выше — по 14 % от всех уголовных дел. Реальным сроком заканчивались лишь 10—12 % от общего числа дел по тунеядству.

Статья 209 оставалась хорошим способом воздействия на диссидентов. За политическую деятельность многих из них увольняли с работы, а новую найти не давали возможности. Хроника «Московской Хельсинкской группы» приводила множество примеров, как власти преследовали диссидентов за тунеядство.

А в последний год существования СССР приняли закон "О занятости населения в РФ", в соответствии с которым официально неработающих перестали преследовать, а тем, кто потерял работу, стали выплачивать социальные пособия. Тем не менее слово «борзый» попало в современный список самых употребляемых жаргонизмов. Хотя сегодня уже мало кто знает, каким образом оно появилось в нашей лексике.

Периодически о желании наказывать тунеядцев выступают и представители российской власти. Летом 2013 года такую инициативу предложило законодательное собрание Самарской области, ее поддержала член Комитета СФ по социальной политике Валентина Петренко: «В СССР действовал закон о тунеядстве, согласно которому отлынивавшие от работы подлежали уголовной ответственности. Думаю, неплохо было бы к нему вернуться. Многие же просто не хотят работать: им легче жить на пособие, перебиваться попрошайничеством, переезжать из города в город якобы в поисках лучшей жизни. Закон же, как мне кажется, мог бы быть неким сдерживающим фактором. Хотя бы часть людей осознали, что за уклонение от труда их ждет не пособие по безработице, а суровое наказание».

Представители белорусских и российских властей не просто ссылаются на советский опыт по борьбе с тунеядством, но и в качестве основного объекта преследования видят «паразитов» — людей, ведущих асоциальный образ жизни. Однако в СССР тунеядство трактовали гораздо шире.

В Советском Союзе каждый должен был работать, причем занимаясь только одобряемой свыше деятельностью. Остальные доходы признавались «нетрудовыми». Интересно, что преступным тунеядство стало именно после Октябрьской революции. До этого безработное существование, может быть, и не одобрялось обществом, но законом не преследовалось. В советское же время выработалось мнение, что безработный паразитирует не только на близких, но вообще – живет за счет всего народа.

Первые годы советской власти, сталинское время

Сразу после Октябрьской революции была объявлена борьба с «классово чуждыми элементами». Таковыми в первую очередь признавались бывшие «буржуи», происходившие из зажиточных слоев общества. В.И. Ленин полагал, что в борьбе с тунеядцами и бездельниками, с «богачами» хороши все средства: отправление на принудительные работы, постоянный надзор за ними, тюрьма и даже расстрел.

В Конституции 1918 года люди, жившие на «нетрудовые» доходы – то есть не занятые на государственных предприятиях, не занимающиеся делами, признанными властью «общественно полезными» лишались избирательных прав.

1950 – 1960-е, оформление понятия «тунеядец»

В 1956 году было издано постановление о цыганах. Нация, славящаяся своим привольным бродяжническим образом жизни, конечно же, не могла вписаться в рамки советского строя. В документе предписывалось «приобщать цыган к труду». В итоге около 10 тысяч представителей народа было выслано в Сибирь, многие дети были насильно отданы в интернаты.

В первой половине 1960-х годов наступление на тунеядцев началось с новой силой. Самому явлению была посвящена 209 статья Уголовного кодекса, которая так и называлась «Тунеядство». Бездельником признавался не работавший в течение четырех месяцев подряд. Женщины с маленькими детьми под действие статьи не попадали. Однако нельзя не отметить, что в советское время не поощрялось сидение женщины дома. Зачастую малышей сдавали в ясли по прошествии уже нескольких месяцев – а мать выходила на работу. Декрета в современном понимании (вплоть до достижения ребенком 3-х лет) не было, хотя такое развитие событий и допускалось.

В 1960-е по 209 статье осудили немало человек – целых 37 000. Это была одна из самых масштабных атак на «прожигателей жизни».

Закат борьбы с тунеядством

Вторая достаточно массированная атака на «паразитов» произойдет уже при Юрии Андропове, в 1983-1984 годах. Впоследствии к власти придет Михаил Горбачев, при котором начнется процесс либерализации во всех сферах.

Борьба с тунеядством пойдет на спад. Однако безработный – даже во второй половине 1980-х годов – продолжал оставаться личностью подозрительной. Именно поэтому многие творческие деятели того периода (которым вскоре суждено было прославиться на всю Россию и не только) работали в котельных (Виктор Цой), сторожами (Борис Гребенщиков) и т.д.

В последний год существования Советского Союза был принят закон «О занятости населения», в котором впервые было введено понятие безработицы, и государство стало выплачивать социальные пособия потерявшим работу.

Женская доля

Кто же такие были «тунеядки»? Кого считали таковыми? Давайте разберемся!

Карикатура «Бездельница»

Интересно, что, хотя замужние безработные женщины законом не преследовались, обществом они все равно не одобрялись. Оно и понятно: работница, «отпахавшая» полную смену у станка и вернувшаяся домой, к плите, не могла не завидовать той, что лишена этой неприятной повинности. Порой любительницы «сладкой жизни», укоренившиеся за крепкой мужской спиной, «пропесочивались» в карикатурах и фельетонах. Активный уход женщины за собой, трата времени на маникюр-педикюр, пышную прическу, яркий макияж – все эти естественные атрибуты женской жизни сегодня – в то время если не явно, то косвенно осуждались. Ухоженная девушка, следящая за модой и щеголяющая в нарядах – априори лентяйка. Задумайтесь, вкалывала бы она на заводе – разве бы оставались силы на все эти пустяки? – так рассуждали тогда многие.

Мужчины-«иждивенцы»

Если с женщинами было все более-менее понятно, то кто же тогда был мужчина-тунеядец? Зачастую это был молодой парень, живущий на обеспечении родителей или бабушек с дедушками. Пропаганда представляла таких наглыми экспроприаторами стариковских пенсий, хотя наяву скорее всего у молодежи просто были «нетрудовые» доходы от спекуляции.

Еще один пример «тунеядца» мужского пола – представитель творческой интеллигенции, при этом не являющийся членом официальных объединений (Союза Писателей, Союза Композиторов и т.д.). Всем известна история ныне всемирно известного поэта, обладателя Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, который в 1964 году был осужден как «тунеядец» и сослан на поселение в Архангельскую область. Там поэт работал в совхозе, а в свободное время продолжал писать стихи. Парадоксально, но впоследствии Бродский признается, что те недолгие полтора года (осудили поэта на пять, но через некоторое время освободили за примерное поведение) были одними из самых счастливых в его жизни…

Иосиф Бродский в ссылке

Но вернемся к образу мужчины-тунеядца. Доставалось порой и студентам. Поступление в высшее учебное заведение в интеллигентских кругах было делом просто обязательным. Но при этом не все вузы могли принять столь огромное количество желающих. Где-то проходной балл был выше, где-то – ниже. Зачастую молодые люди поступали не туда, куда изначально хотели, а туда, куда «прошли». В итоге учились «понемногу чему-нибудь и как-нибудь» и вообще вели весьма праздный образ жизни. Но, с другой стороны, таковых было не так уж и много.

Наше время

В последние годы власти так или иначе пытаются вернуться в рассмотрению явления «тунеядства». Правда, сейчас под тунеядцем понимается человек, ведущий откровенно асоциальный образ жизни. В СССР трактовка данного понятия была очень обширной.

Так, в 2013 году была выдвинута инициатива вернуть старый закон о тунеядстве, вернуть ответственность за «отлынивание от работы». С таким предложением выступило законодательное собрание Самарской области. К счастью, одобрения такого законопроекта на государственном уровне не произошло.

Однако определенное желание поставить занятых свободным трудом под контроль государства прослеживается, например, в законе о самозанятых, вступившем в действие с 2019 года. В этом случае правительство в первую очередь, разумеется, интересуют отчисления со сторонних доходов. Но с другой стороны, разве не в этом была причина преследования и советских «бездельников»? Ведь налоги с перепродажи вещей, личных подсобных хозяйств также не платились. Правда, радует уже тот факт, что сейчас не пытаются эти виды деятельности запретить. Пока речь идет лишь об исполнении каждым своей налоговой обязанности – но это уже не внушает оптимизма.

Борьба с тунеядством в Белоруссии

В 2015 году президент А.Г. Лукашенко подписал закон «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно этому документу, человек, финансировавший с помощью налоговых отчислений государственный бюджет менее 183 дней в году, должен выплачивать ежегодный сбор. Это вызвало волну возмущения в стране, в итоге «налог на тунеядство» заплатило лишь 10% тех, кому были разосланы повестки. Инициатива откровенно провалилась, после чего закон был отправлен на «доделку». Однако правительство явно рассчитывает вернуть «Закон об иждивенцах», так как официально отменен он не был.

Безработица досталась молодой Стране Советов не только как одна из частей наследства от того самого «старого мира», который ее создатели поклялись разрушить «до основанья». Это социальное зло было неизбежным следствием крушения существовавших ранее государственного аппарата и экономического уклада, гражданской войны и вызванной ею разрухи. Декрет «О биржах труда» был подписан главой СНК РСФСР Владимиром Лениным в самом начале 1918 года. В соответствии с этим решением повсеместно создавались государственные конторы, в которых граждане могли совершенно бесплатно встать на учет как безработные, получить соответствующее пособие (составлявшее шестую часть средней заработной платы) и, по крайней мере, в теории, рассчитывать на помощь в трудоустройстве.

Справедливости ради стоит отметить, что в Российской империи подобного рода учреждения имелись разве что в крупнейших промышленных центрах, да и то не во всех. В остальных же случаях за содействие в получении работы «частникам», оказывавшим соответствующие услуги, нужно было платить, и немало. Так или иначе, но в первоначальном виде начинание Ильича просуществовало до 1924 года. Как ни парадоксально, но с самым массовым спадом промышленного производства страна столкнулась в 1921-1923 годах. Вдобавок с фронтов Гражданской по домам потянулись бойцы и командиры, которых массово демобилизовали из РККА. В города стремились и крестьяне из полуразоренных сел, по привычке надеявшиеся найти там какую-никакую работу и пропитание.

К середине 20-х годов армия безработных в СССР доросла (по разным оценкам) до 10-15% всего трудоспособного населения, вплотную приблизившись, по утверждениям некоторых историков, к числу в 10 миллионов человек. Ситуация (особенно с учетом того, что значительную часть этой голодной и отчаявшейся толпы составляли вчерашние фронтовики) складывалась взрывоопасная. Государство было просто не в состоянии прокормить и обеспечить даже самой неквалифицированной работой эдакую прорву народа. Летом 1924 года пособия по безработице были отменены, а с учета на биржах массово (десятками и сотнями тысяч) начали снимать соискателей, не имевших трудового стажа и востребованных специальностей. Снижению социальной напряженности это, понятно не способствовало: в некоторых местах дело начало доходить до погромов бирж и избиений их сотрудников.

Чем все это могло закончиться, понятно. В сохранившихся докладных, составлявшихся по данному поводу сотрудниками ГУП НКВД, открытым текстом говорилось, что потенциальный «горючий материал» в лице множества безработных вовсю пытались использовать «антисоветские элементы», прежде всего недобитые кое-где анархисты. Все могло обернуться совсем скверно, но тут за дело взялся товарищ Сталин. Как всегда, когда он принимался решать те или иные глобальные проблемы, все устраивалось словно по мановению волшебной палочки. 13 марта 1930 года, выдав направление на трудоустройство последнему официальному советскому безработному, некоему слесарю Михаилу Шкунову, торжественно закрылась последняя в СССР, Московская биржа труда. Проблема перестала существовать как таковая.

Сегодня кое-кто пытается утверждать, что все это, конечно была «показуха» и победу над безработицей СССР одержал исключительно «на бумаге». Не сходится, господа… В 30-е годы в Советский Союз толпами рвались безработные аж из США. Сохранилась масса воспоминаний иностранцев об этом времени, в том числе и далеко не комплиментарных к Сталину, где все они с изумление признают: «Безработицы у большевиков нет»! С Иосифом Виссарионовичем очковтирательство не проходило. Для того чтобы реально обеспечить работой всех и каждого, были приняты кардинальные меры: от массового переобучения людей на востребованные в народном хозяйстве профессии до введения на предприятиях 7-часового рабочего дня и третьей смены, позволившего запустить предприятия в круглосуточном режиме.

Страна стремительно развивалась, строилась, шла к новым высотам, в конце концов, готовилась к войне. Рабочие руки и творческие умы были, что называется, нарасхват, и каждый мог найти себе дело по душе и по плечу. Людям, которые либо сами жили в разделенном сословно обществе, либо были первым-вторым поколением потомков выходцев из него, взмывшие сталинские «социальные лифты» представлялись настоящим подарком судьбы. В 12-й статье знаменитой сталинской Конституции 1936 года труд объявлялся обязанностью каждого гражданина СССР. Однако в статье 118 той же Конституции государство давало стопроцентную гарантию трудоустройства всем без исключения своим гражданам. Все было по-честному.

Неудивительно, что знаменитый указ «О борьбе с тунеядцами», который некоторые главою скорбные господа валят до кучи «сталинских репрессий», принят был в 1961 году – при Хрущеве. Кстати, в места, куда, как говорится, Макар телят не гонял, в соответствии с ним за последующих три года были сосланы 37 тысяч человек! Никита Сергеич… Светоч демократизма и милосердия, ага. Тогда же, кстати, в Уголовном кодексе появилась и соответствующая 209-я статья, по которой «за паразитический образ жизни» можно было получить как полгода-год исправительных работ, так и вполне реальный «срок» в два года. Это в страхе перед ней некоторые отечественные рок-звезды устраивались потом кочегарами и дворниками.

Загнивание советского строя, за которое «благодарить» надо все того же Хрущева, породило и тех, кто категорически не желал ни работать, ни жить по-советски. Сегодня, спустя почти три десятилетия после того, как в 1991 году в Лету канули и понятия «тунеядец», и всеобщая обязательная и обеспеченная занятость, можно долго спорить о том, чего в них было больше: тоталитарного зла или общественного блага. Однако непреложной истиной остается одно: с с 30-х годов и до самой гибели СССР угроза остаться без работы и лишиться средств к существованию действительно не стояла ни перед одним советским человеком.

Читайте также: