Как устроиться на работу к частнику

Опубликовано: 12.12.2025

Если Вы работали или работаете без письменного трудового договора с работодателем, который Вам не заплатил за Ваш труд, то для начала необходимо установить факт наличия трудовых отношений между работником и работодателем с помощью вышеуказанных доказательств. Далее необходимо доказать размер Вашей зарплаты, которую работодатель выплачивал или обещал выплатить.

Содержание статьи:

ВНИМАНИЕ: наш трудовой юрист в Екатеринбурге разъяснит порядок действий при работе без договора, а также составит все необходимые документы

Можно ли нанимать на работу без договора?

Прием на работу подразумевает под собой заключение трудового договора с работником. Договор может быть заключен не в первый день работы, а в течение 3 рабочих дней, но он должен быть заключен.

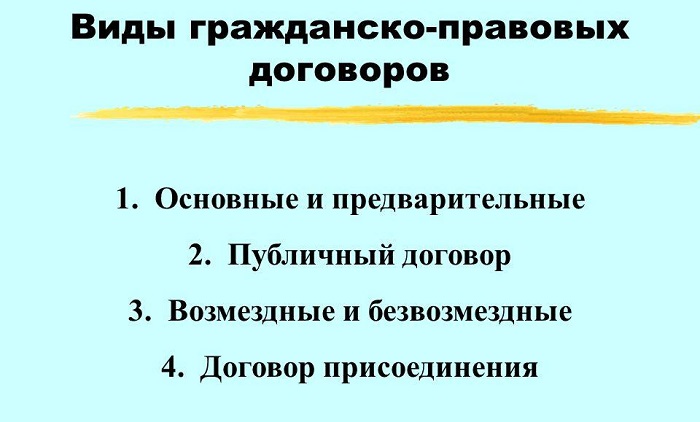

Даже если лицо не принимается на работу, а должно выполнить какую-то определенную работу, с ним должен быть заключен договор, но уже гражданско-правовой.

Несмотря на прямую обязанность заключать договоры с работниками, не все работодатели выполняют указанную обязанность, да и не все работники требуют это, поскольку кому-то это не надо, так как в этом случае работодатель не удерживает 13 % НДФЛ, кто-то вообще не заморачивается по этому поводу: пришел, отработал, получил деньги за смену, ушел.

Таким образом, нанимать на работу без договора нельзя. Однако, достаточно большое количество работодателей не выполняют требование законодательства о письменном оформлении трудовых отношений с работником, поскольку им выгодно иметь работников без договоров, и в случае чего можно им не заплатить за работу, не надо производить отчисления в пенсионный фонд, в соцстрах и т.д.

Как доказать, что работал неофициально?

Факт наличия трудовых отношений, в Вашем случае, может быть подтвержден:

- Перепиской с работодателем или представителем работодателя

- Авиаперелетами, поскольку, напрямую, Вы не были заинтересованы в пребывании по месту нахождения работодателя

- Копии билетов или путевых листов

- Банковскими переводами, поскольку работники головного офиса пересылали Вам денежные средства с определенной периодичностью и в определенной сумме

- Свидетельскими показаниями Ваших коллег

- Показаниями членов семьи, родственников, иных лиц, которым было известно о выполнении Вами трудовых функций у работодателя

- Перепиской и телефонными звонками, осуществлёнными Вами с места исполнения трудовой функции

- Фотографиями с места работы

- Факт обращения за медицинской помощью

- Подписание Вами соглашений, инструкций, иных актов и документов с работодателем

Документы контролирующих органов, где Вы будете указаны в качестве работника

Для подтверждения наличия между Вами и работодателем трудовых отношений Вам следует доказать следующие обстоятельства:

- Вы фактически были допущены к исполнению трудовой функции;

- Осуществляли исполнение трудовой функции на постоянной основе;

- Исполняли правила трудового распорядка работодателя;

- Факт отсутствия между Вами и работодателем трудового договора (например, отсутствие записи в трудовой книжке).

ПОЛЕЗНО: читайте подробнее про порядок установления факта трудовых отношений с работодателем по ссылке на нашем сайте

ВАЖНО: предоставить в суде первой инстанции все, имеющиеся доказательства в подтверждения факта работы у конкретного работодателя, ходатайствовать перед судом о допросе всех возможных свидетелей. При этом ходатайства следует передавать в письменном виде, чтобы в деле остались, так сказать, следы об этом.

В ходе рассмотрения дела суд должен установить, что работодатель договаривался с истцом (работником) о выполнении им конкретной работы, которую работник выполнял, подчиняясь при этом правилам трудового распорядка работодателя, выполняя свои обязанности и получая за это зарплату. Работнику необходимо будет доказать, что он приступил к работе и выполнял ее с ведома и (или) по поручению работодателя.

Что делать, если не заплатили за работу без договора?

- Претензионный порядок.Вы вправе обратиться с претензией к Вашему работодателю, потребовать признать факт трудовых отношений, подписать соответствующие документы, исполнить другие обязательства в следствие наличия трудовых отношений.

ВАЖНО: Вы также вправе требовать компенсации за невыплаченную заработную плату в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. - Обращение в трудовую инспекцию и прокуратуру. Вы также вправе обратиться в трудовую инспекция или (и) прокуратуру. В заявлении следует указать обстоятельства, на основании которых Вы полагаете о наличии трудовых отношений между Вами и работодателем, предоставить копии документов, иных материалов, подтверждающих Ваше требование, Ваши права, которые были нарушены по причине не заключения трудового договора. Ответ на заявление составляется в течение тридцати дней с момента регистрации Вашего обращения. Подробнее про жалобу на работодателя читайте по ссылке

- Обращение в суд. В случае Вашего обращения в суд, Вы также должны будете доказать факт наличия трудовых отношений, предоставить соответствующие доказательства. Поскольку в Вашем случае имеется спор о праве, Ваше требование подлежит рассмотрению в районном суде.

Штрафы при неофициальном трудоустройстве

В КоАП РФ имеется статья 5.27, которая посвящена нарушениям трудового законодательства. В части 4 приведенной статьи предусмотрена как раз ответственность для работодателя за не оформление трудового договора, санкция предусматривает наложение штрафов:

- на должностных лиц – от 10 000 рублей до 20 000 рублей

- на ИП – от 5 000 рублей до 10 000 рублей

- на юридических лиц – от 50 000 рублей до 100 000 рублей

На первый взгляд размеры штрафов могут кому-то показаться не такими уж и большими, но ведь если привлекут неоднократно за подобные нарушения, то это может привести к значительным финансовым трудностям привлеченного лица.

Нужно также учитывать, что часть 5 статьи 5.27 КоАП РФ, предусматривает ответственность за совершение аналогичного правонарушения по части 4, если лицо уже привлекалось, и в этом случаи размеры штрафов составляют:

- на граждан – 5 000 рублей

- на ИП – от 30 000 рублей до 40 000 рублей

- на юридических лиц – от 100 000 рублей до 200 000 рублей

- а вот должностным лицам грозит дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

Как заставить работодателя заключить трудовой договор

По общему правилу, если лицо узнало о вакансии и пришло к работодателю устроиться на работу, а работодатель не принимает на работу, не хочет заключать договор с потенциальным работником, то, понудить работодателя к заключению договора практически невозможно, поскольку работодатель сам решает, кого принимать на работу, а кого нет.

Однако, если работодатель отказывает в приеме на работу по каким-то дискриминационным основаниям, т.е. не хочет брать женщину, т.к. она может забеременеть, не хочет брать лицо, имеющее лишний вес, и т.п., то в этом случае необходимо попытаться зафиксировать основания отказа в приеме на работе, не связанному с профессиональными качествами работника, и обратиться в суд о понуждении к заключению трудового договора.

Стоит помнить, что к отдельным профессиям предъявляются требования к внешнему виду, например, к бортпроводникам, в связи с чем отказ лицу в приеме на работу у которого, например, родинки или шрамы на лице, будет вполне законным.

А если работника фактически допускают к работе, но договор не заключают, в этом случае также через суд можно обязать работодателя заключить трудовой договор, но необходимо будет доказать факт наличия трудовых отношений.

Как уволиться если, не подписан трудовой договор?

Как уволиться, если не подписан трудовой договор? В данной ситуации возникает еще ряд вопросов: есть ли приказ о приеме на работу, заведена или сделана запись в трудовой книжке о приеме на работу? Если никакие документы не оформлены на работника, то и не должны оформляться какие-либо документы о его увольнении. В таком случае работник может просто не выходить на работу или встать и уйти; вопрос в другом – зарплату, которая является неофициальной, тоже можно не получить, так как работодатель ее скорее всего не выплатит.

Есть еще один момент, если Вы в будущем планируете устанавливать факт наличия трудовых отношений, чтобы, например, получить зарплату и заставить работодателя произвести необходимые отчисления за Вас в пенсионный фонд и т.д., тогда подайте работодателю в письменной форме через канцелярию под отметку на своем экземпляре заявление с просьбой Вас уволить.

Уведомить об увольнении Вы должны по общему правилу за 14 календарных дней, а далее уже действовать по ситуации с учетом поведения работодателя: либо не отрабатывать 14 дней, так как работодатель против, либо доработать 14 дней, фиксируя по максимуму всю работу, которую Вы выполняли, а потом уже обращаться в суд.

С одной стороны, компании жалуются на кадровый дефицит, с другой — на рынке труда есть кандидаты, которые никому не нужны. Почему? И может ли стать иначе? Размышляют Владимир Якуба и наши эксперты.

Не так давно я проводил очень нестандартный тренинг. Тема классическая — «Секреты успешной карьеры», вот только аудитория и место. Участниками тренинга стали те, кто однажды перешел черту и совершил тяжкое преступление. Свое наказание они отбывают в исправительной колонии строгого режима № 5. Вроде бы зачем это им и мне? Зачем учить построению карьеры тех, кто «за бортом»?

Все просто: 50 заключенных — участников тренинга однажды выйдут на свободу. Что они сделают, если общество и работодатели их не примут? Захотят обратно, «домой», туда, где порядки и законы им понятны. Сложно представить, какой «способ возвращения» они выберут. Хорошо, если кто-то из них возвратится на зону по доброй воле, как Валерий Акимов.

Три года назад он освободился из 11-й колонии строгого режима Кировской области, где отсидел 14 лет за убийство с разбоем. На зоне он дорос до бригадира линии по переработке вторсырья, организованной в колонии местным предпринимателем. На воле работы для Валерия не находилось. Поэтому он решил вернуться на зону. В итоге Акимов выкупил производство, заняв три миллиона у брата. Сейчас он уже расплатился по долгам и вложил в развитие столько же. Бывший заключенный наладил теперь уже свое производство — и вот оно приносит 300 000 рублей прибыли в месяц.

Не секрет, что большинство специалистов по подбору персонала всегда найдут причину, чтобы отказать в рабочем месте тому, кто привлекался к уголовной ответственности. Тем более — побывавшему в заключении. Опрос портала SuperJob показал, что только 8 % работодателей готовы принять на работу бывшего осужденного. А многие отказывают, даже не пытаясь вникнуть, за что человек получил судимость: за ДТП, мелкое хулиганство или за разбой. Лишь 33 % работодателей согласны разбираться в причинах судимости. «Бывших заключенных не возьмем, — говорит представитель новосибирской торгово-производственной компании. — Мы занимаемся производством и торговлей — соответственно, у зеков будет большой соблазн совершить кражу».

К слову, бывшие лидеры уличных банд и торговцы наркотиками обладают качествами, свойственными идеальным сотрудникам, включая обаяние, находчивость, стрессоустойчивость, рискованность и умение управлять. Вот лишь некоторые преимущества найма таких сотрудников:

-

доступная, недооцененная рабочая сила;

А вы готовы принять на работу специалиста с уголовным прошлым?

Комментарии экспертов HR-Journal

— Прежде всего, спасибо Владимиру Якубе за то, что поднял эту тему. В России количество отсидевших весьма велико, а в последнее время вопрос стал еще острее по двум причинам: во-первых, в 2012 году, после инаугурации В. Путина, по амнистии вышли на свободу 185 тысяч заключенных — все они так или иначе оказались на рынке труда, им пришлось искать работу. Во-вторых, сейчас, в период обостряющегося кризиса, почти всем кандидатам непросто устроиться на работу, а людям с судимостью — особенно.

Идея благая — брать на работу без стереотипов, дать человеку шанс. Но когда мы переходим на уровень конкретных работников, все уже не так однозначно. Реальность такова, что если работник совершил какой-то проступок, например, ушел в запой (зачастую по совершенно посторонним причинам, не связанным с его работой: непростая ситуация в семье, личных отношениях, сложности адаптации и т. п.) — спросят с «безопасника» и эйчара. Ну, может быть, еще с линейного руководителя. Поэтому неудивительно, что они отфильтровывают таких кандидатов еще на старте: если факт судимости обнаружился при заполнении анкеты или на собеседовании — следующего собеседования в этой компании уже не будет, если человек указал эту информацию в резюме — не будет и собеседования. Если же судимость всплыла при проверке службой безопасности — тут уже без вариантов: если есть судимость у кандидата, то немногие «безопасники» будут вникать, по какой статье и за что он ее получил, — отсеют, на всякий случай. Да, они работают на перестраховку, но, честно говоря, упрекнуть их в этом трудно: шансы нажить проблемы с такими кандидатами выше, чем с несудимыми. Эти риски, к сожалению, часто перевешивают плюсы и достоинства кандидата.

Однако мне известны компании, которые все же готовы брать кандидатов с судимостью (строго говоря, закон не позволяет отказать соискателю по этой причине). Такие кандидаты трудятся там на позициях охранников, водителей, упаковщиков. Поскольку у нас были консалтинговые проекты в этих организациях, я много общалась с эйчарами, и эту тему мы тоже затрагивали. Проблем с этими работниками не больше, чем с прочим низовым персоналом. Но здесь многое зависит от того, как организован подбор сотрудников. При грамотном подходе и умении видеть нюансы, все-таки можно, я считаю, сократить риски, не отказывая всем судимым подряд.

Анна Баковская, HR-эксперт:

— Можно рассматривать эту тему с точки зрения общества и глазами работодателей. С первым все ясно: вышедшие на свободу люди — тоже часть общества, они вернулись обратно, и им нужно помочь приспособиться — как ради их блага, так и ради спокойствия и благополучия самого социума. А что касается организаций, тут все не так просто, и рассуждений в филантропическом ключе явно маловато. Что ж, будем смотреть на вещи трезво: реальность у нас жесткая — и достается от нее далеко не только бывшим заключенным.

Чтобы не сваливать все в кучу, разведу по разным углам 1) госкомпании, бюджетные организации, унитарные предприятия и 2) частный бизнес и коммерческие компании. Возможно, моя точка зрения покажется кому-то циничной, но я считаю, что моральная ответственность организаций первого типа и государства в целом (за социальную адаптацию и трудоустройство бывших заключенных) — значительно выше, чем у бизнеса; это при том, что идеализировать последний у меня нет ни малейшего желания. (Радует, что государственные и муниципальные органы сами это понимают. Например, полезный для бывших заключенных проект есть в Москве.) А подробнее мы поговорим о коммерческих компаниях.

Дать ли шанс человеку после зоны? Этот вопрос прочно связан с социальной ответственностью бизнеса. А с ней в России пока что дела обстоят не очень хорошо. Если учесть, как виляет — не хвостом, а всем туловищем — наша экономика (а вместе с ней — законы и политика), то бизнес можно понять — будь он хоть крупный, хоть мелкий — ему отчаянно хочется выжить. Коммерческим компаниям в любой непростой ситуации приходится рассчитывать только на себя, поэтому вполне понятно, что они не желают усложнять себе жизнь сверх необходимого. О социальной ответственности бизнесменам проще вспоминать не тогда, когда все плохо или тревожно, а когда дело процветает и перспективы радуют мысленный взор. Конечно, как этический образец эта позиция не годится, а как пример бизнес-реализма — вполне.

Задача любого бизнеса — сократить риски со стороны сотрудников и увеличить прибыльность. Это макро-цели, которые спускаются потом на конкретные участки работы — в том числе на подбор персонала. Что это значит для эйчара? Максимум прибыльности — надо брать лучших, наиболее подходящих под требования вакансии. Минимум рисков — желательно не брать «слабое звено», потому что на решение возникших проблем, скорее всего, придется тратить время и энергию другим сотрудникам (вместо выполнения своих прямых обязанностей), а для бизнеса это означает дополнительные расходы. Поэтому стремление оградить компанию от группы риска вполне понятно — это соответствует целям бизнеса. Бывшие заключенные — это группа риска, хотим мы того или нет. И загвоздка в том, что оценить этот риск, основываясь на статье, по которой человек отбывал срок, не всегда возможно. Лично эйчар, может быть, совсем и не против дать шанс бывшему заключенному. Но он обязан следовать целям бизнеса, описанным выше, так что это именно тот случай, когда говорят «ничего личного». Если эйчар точно выполняет свои обязанности, то такого кандидата отсеет — и хотя будет не прав с точки зрения этической, но прав с точки зрения бизнеса. Что же касается дискриминации, то здесь ситуация та же, что и с любой другой дискриминацией — сам ее факт доказать крайне сложно. Законная причина для отказа у грамотного рекрутера найдется всегда, а угадать подлинную хотя и несложно, но домысел ведь не оформишь судебным иском.

Марина Ашеева, HR-эксперт, преподаватель социальной психологии:

— Не надо сбрасывать со счетов культурные особенности: после отбывания заключения в России и на Западе (Европа, США) люди возвращаются в общество с разной степенью социальной дезадаптации. Условия отбывания заключения «у нас» и «у них» тоже не похожи: в ходу различные типы коммуникации и психологического давления. В нашей стране бывшему заключенному вернуться к общепринятой системе ценностей психологически сложнее. Лишь немногие (люди с высокой адаптивностью) справляются с этим сами, большинству требуется помощь.

Поэтому перенести западный подход один в один на отечественную почву не получится: дело не только в «нелепых стереотипах» российских работодателей. Для их опасений есть и реальные причины. Даже если человек отбывал наказание по сравнительно легкой статье, велики шансы получить эмоционально неустойчивого работника. Такому будет трудно соблюдать правила, принятые в компании, он склонен решать проблемы авантюрно.

Что же касается обаяния, управленческих способностей и умения общаться, то эти качества опять же ценны только при высокой адаптивности кандидата. Проще говоря, если он может привести свое поведение и коммуникативные привычки к тому, что принято в компании. Но чаще всего с рефлексией у таких кандидатов не очень гладко. Хотя эту проблему мог бы смягчить тренинг, обучение.

И в заключение дам совершенно банальный совет: не грести всех под одну гребенку, потому что ценный работник может встретиться в любой социальной группе.

Максим Горячев, юрист:

— Начнем с того, что отказать в приеме на работу под предлогом судимости работодатель не имеет права. Помнить об этом следует и представителям компаний, и кандидатам. У последних в этом случае появляется возможность оспорить отказ в суде. Однако факт дискриминации еще потребуется доказать. Для этого нужно получить от работодателя письменный отказ в приеме на работу, заверенный печатью организации. В нем должна быть указана причина отказа. Впрочем, кадровики и эйчары обычно об этом помнят — это азы, поэтому формальная причина отказа может быть какой угодно, кроме этой. Напомню, что отказ в приеме на работу считается обоснованным, если он продиктован несоответствием деловых качеств работника предполагаемой должности.

Есть и исключения. Например, судимые граждане не могут трудоустроиться в МВД, ФСБ и прокуратуру, в этом случае отказ в приеме на работу будет законным.

Кстати, заполнение анкет перед собеседованием — отдельная тема. В них обычно есть вопрос о судимости. Момент, о котором далеко не все знают: человек с погашенной или снятой досрочно судимостью имеет право сообщить, что он не был судим. С точки зрения закона это не будет считаться предоставлением ложной информации. Проще говоря, компания в этом случае не вправе «обидеться» на сокрытие информации. Основание содержится в п. 6 статьи 86 («Судимость») УК РФ: «Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью».

Кто вам сказал, что если заплатить налоги, то можно спать спокойно? Кто бы это ни был, этот человек вас обманул. Точнее, сказал не всю правду. Кроме уплаты налогов, у предпринимателя есть обязанности соблюдать и другие законы. Например, правильно оформлять сотрудников. В этой статье мы научим, как это сделать.

Этап первый - заявление о приеме на работу

Итак, после удачного собеседования решено брать человека на работу. Первое, что должен сделать будущий сотрудник, - написать заявление. Оно подается на имя руководителя организации. Документ пишется в свободной форме от руки. Для удобства можно распечатать готовые бланки. Текст должен быть примерно таким:

“Генеральному директору ООО “Иванов и партнеры” Иванову Ивану Ивановичу от Петрова Петра Петровича.

Прошу принять меня на работу на должность менеджера по продажам”.

Заявление о приеме на работу подписывается руководителем или его замами, уполномоченными нанимать сотрудников. Помимо визы директор должен указать свое согласие - написать “Не возражаю”, “Согласен” или что-то подобное.

Этап второй - медицинский осмотр

Это не для всех. Правительством Российской Федерации разработан перечень профессий, для которых медицинские осмотры обязательно. Это работники, занятые во вредных условиях труда, врачи, вахтовые работники. Применительно к интернет-магазину медосмотр должны проходить офисные служащие, работающие с компьюером более 50% рабочего времени и торговые работники - например, продавцы точек выдачи товара, а также курьеры.

Если у вас интернет-магазин продуктов питания или доставка фастфуда - суши, роллов и гамбургеров, то сотрудникам, которые участвуют в работе с едой, нужна еще и медицинская книжка. А несовершеннолетние проходят медосмотры вне зависимости от профессии - все подряд.

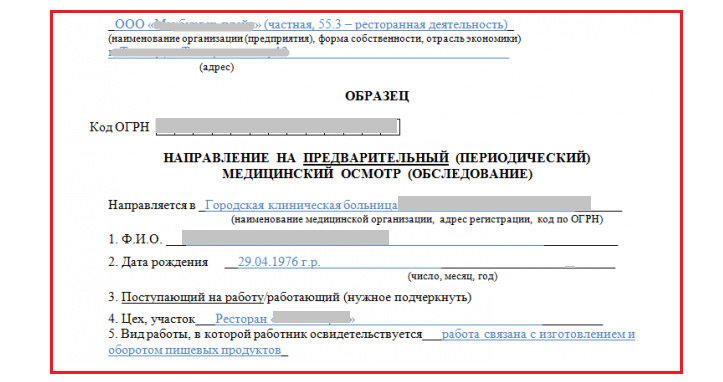

Для прохождения медицинской комиссии вы должны выдать будущему сотруднику направление. Утвержденной формы для него нет, но есть перечень требований к этому документу. Согласно приказу Минсоцразвития № 302н в направлении должны быть указаны:

- наименование организации с указанием формы собственности (ИП или ООО);

- коды деятельности по ОКВЭД;

- наименование медучреждения, в которое направляется работник;

- ФИО работника и наименование должности;

- указание подразделения (отдел продаж, бухгалтерия и так далее);

- перечень вредных факторов.

По данным, указанным в направлении на осмотр, врачи решат, каких специалистов должен пройти соискатель и какие сдать анализы. После успешного прохождения осмотра на руки сотруднику выдается справка с заключением о пригодности к работе.

Примечание. В российском законодательстве есть понятие “Специальная оценка условий труда”. Любой предприниматель обязан пригласить специализированную организацию для того, чтобы те исследовали все рабочие места и дали заключение о состоянии рабочих мест и специфике деятельности. Именно на основании этого заключения решается, нужны сотрудникам медосмотры или нет.

Этап третий - приказ о приеме на работу

Работник вернулся к вам с медсправкой, подтверждающей его пригодность к работе. Теперь дело за вами. Первое, что вы должны сделать как работодатель, - издать приказ о приеме на работу. Это основной документ при трудоустройстве. На его основании заключается трудовой договор, о котором мы расскажем в свое время.

В приказе указывается наименование организации, ФИО руководителя, порядковый номер документа. Текст следующий:

“Принять на работу Иванова Ивана Ивановича на должность менеджера по продажам с такого-то числа”

Работника знакомят с приказом о приеме на работу под личную подпись. Приказ регистрируется в журнале учета приказов. К нему прикладывается справка о медосмотре и заявление о приеме на работу - это будет личное дело сотрудника.

Этап четвертый - заключение трудового договора

Договор сотавляется в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. В документе указываются базовые вещи:

- размер оплаты труда;

- должность, подразделение (например, менеджер отдела продаж);

- кому непосредственно подчиняется работник;

- испытательный срок, если он есть;

- должностные обязанности;

- прочие условия работы.

Еще один важный пункт, который обязательно нужно прописать в трудовом договоре: режим работы и отдыха. Формулировка примерно такая: “Для работника устанавливается 40-часовая рабочая неделя. Режим работы - с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье - выходные дни”.

Иногда трудовой распорядок указывается в инструкциях, которые работник читает после подписания трудового договора. А потом, после сдачи экзаменов, расписывается за них. Так вот, получается, что сотрудник не ознакомлен с трудовым распорядком под роспись сразу. В нашей практике был случай, когда один из менеджеров, отработав первый день, пропал с радаров на две недели. После чего появился, как ни в чем не бывало и был уволен за прогулы.

А потом началось самое интересное. Хитроумный сотрудник обратился в суд с исковым требованием о восстановлении в должности. В заявлении он указал, что не знал о том, что должен ходить на работу каждый день. И при изучении документов суд не нашел ни одного опровержения его словам. Не было ни одной бумажки, в которой сотрудник расписался бы о знании режима работы. Формально его действительно не известили, что он должен работать каждый день с 9 до 18. Соответственно, не было и прогулов, и причины для увольнения. Суд восстановил работника в должности.

Именно для того, чтобы этого не произошло, надо известить работника о режиме работы в первый же день. И лучший способ сделать это - включить данный пункт в трудовой договор.

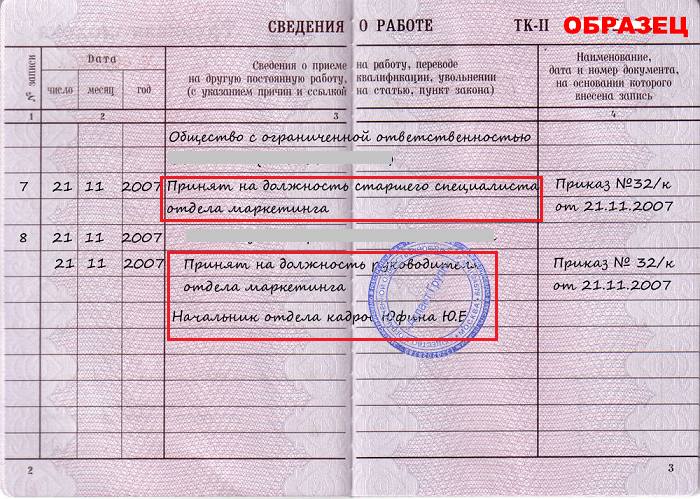

Этап пятый - внесение записи в трудовую книжку

Если у сотрудника уже есть заполненная трудовая, нужно просто внести туда новую запись. Это делает инспектор отдела кадров или уполномоченное лицо. Это может быть сам индивидуальный предприниматель. Запись предельно проста:

“Принят на работу в ООО “ХХХ” на должность менеджера по продажам в отдел продаж с такого-то числа такого-то месяца на основании приказа № 1”.

Дата, подпись инспектора или должностного лица, печать организации. Или отдела кадров, если он у вас есть.

Это если трудовая существует. Если сотрудник устраивается на работу впервые и трудовой книжки у него нет, ее надо завести. Трудовая продается в любом книжном магазине или магазине канцелярских товаров. Сотрудник должен ее приобрести и принести вам. А вы, в свою очередь, заполнить титульный лист. Данных там минимум - ФИО работника, его образование и профессия, дата рождения, дата заполнения книжки и подпись ответственного лица. Обычно это инспектор отдела кадров или уполномоченный работник. В случае индивидуального предпринимателя - сам ИП.

Первая страница заполняется разборчивым почерком, без помарок и исправлений. Этот документ останется с работником на всю жизнь и понадобится при оформлении пенсии. Также на титульный лист ставится печать организации.

Уведомляем государство о статусе работодателя, начинаем платить отчисления

Для начала немного отвлечемся и порассуждаем о глобальном. В нашей стране есть пенсионное обеспечение, медицинское страхование и прочие блага от государства. Для этого есть специальные фонды: пенсионный, фонд социального страхования и налоговая инспекция. Именно оттуда государство берет средства на пенсии по старости, лечение и реабилитацию профзаболеваний и другие нужды.

Становясь работодателем, вы обязаны отчислять во все эти фонды деньги. Это основа социального благополучия населения. Коротко расскажем, как это работает:

- Налоговая инспекция. Собирает налоги - и ваши, и ваших работяг. Вы уплачиваете налог с прибыли, сотрудники - налог на доходы физических лиц - НДФЛ. Деньги идут на содержание госаппарата, оплату труда врачей, учителей, полиции и так далее.

- Пенсионный фонд России - ПФР. Аккумулирует деньги на выплату пенсий по старости.

- Фонд социального страхования - ФСС. Фонд оплачивает лечение травм после несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, санаторно-курортное лечение.

В 2018 году вам нужно подать одно-единственное уведомление - в фонд социального страхования. В пенсионный и налоговую ничего сообщать не нужно: они сами все узнают из первой квартальной отчетности.

После подачи уведомлений вы начинаете платить взносы. Налоги и пенсионные отчисления платятся в ФНС, страховые взносы - в фонд социального страхования. Поскольку пенсионные отчисления контролирует налоговая, а не пенсионный фонд, в последний о взносах нужно сообщать. Причем ежемесячно. Оплатили страховые взносы в налоговую - подаете уведомление об уплате в ПФР. И так - каждый месяц.

Резюмируем. Для того, чтобы не было проблем с госведомствами, вы должны оплачивать страховые, пенсионный взносы и налоги на каждого работника. Для этого нужно подать уведомление в фонд социального страхования. На это дается 30 дней после приема сотрудника на работу. После этого делайте перечисления в налоговую и ФСС, а в пенсионный фонд носите ежемесячные отчеты об уплате взносов.

Гражданско-правовой договор

Бывает, что нужно нанять сотрудников на разовую работу. Например, в вашем офисе требуется косметический ремонт. Надо переклеить обои, покрасить стены, заменить сантехнику и плитку в уборной. Не нанимать же для этого в штат сантехников, штукатуров и маляров! Здесь на помощь придет гражданско-правовой договор. Такое соглашение оформляется на разовые работы. Классический пример гражданско-правового договора - это договор подряда. Вы выступаете в роли заказчика, а исполнитель - в роли подрядчика. В документе прописывается вид и объем работы, сроки ее выполнения и условия оплаты. После выполнения заказа стороны подписывают акт приемки выполненных работ и финансовые документы, после чего расстаются с миром.

Что делать, если работники нужны раз от разу?

Представим себе ситуацию. У вас есть небольшой интернет-магазин и используете единый налог на вмененный доход - ЕНВД. Налоговая декларация на этом режиме сдается раз в квартал. Но заполнять ее сами вы не хотите и не умеете - лучше нанять для этих целей квалифицированного бухгалтера.

Как и в случае с ремонтом офиса, невыгодно держать специалиста для того, чтобы он раз в 3 месяца заполнял одну единственную бумажку и относил ее в налоговую. Поэтому лучший вариант в этой ситуации - договор аутсорсинга, или заемного труда. Выглядит это так. В некой организации трудится бухгалтер на полную ставку. Вы договариваетесь с ее руководителем о том, что раз в квартал он предоставляет бухгалтера вам - для составления и подачи отчетности. И заключаете соответствующий договор. Это и будет договор аутсорсинга.

Горькая правда жизни вместо вывода

А теперь давайте считать. Знаете, какой штраф грозит индивидуальному предпринимателю, если он не оформляет работников как положено? От 5 тысяч рублей. Если не вдаваться в математику, то примерно столько же взносов в фонды нужно платить на каждого работника каждый месяц. И это при минимальном размере оплаты труда.

Казалось бы, предпринимателям проще оплачивать штрафы, чем законно оформлять своих сотрудников. Но это все от незнания законов. При ближайшем рассмотрении выяснится, что уплачивая все положенные взносы, вы только экономите. Например, больничные можно оплатить не из своего кармана, а из фонда социального страхования. А за страховые отчисления вполне реально сэкономить на налогах. Мы обязательно научим вас этому в следующих статьях. А пока - оформляйте сотрудников как положено и спите спокойно!

Билл Гейтс написал свою первую компьютерную программу в 13 лет, а основатель WhatsApp Ян Кум в школьные годы мыл полы в продуктовом магазине. Чем не пример для подростка, мечтающего о самостоятельном заработке?

По российскому законодательству официально можно заключать трудовой договор с 16 лет. Но есть и некоторые отступления. Так, если ученик окончил девять классов и дальше продолжает обучение в вечерней школе, он имеет право трудоустроиться с 15 лет.

Четырнадцатилетние подростки также могут получить работу по закону, но только с согласия родителей и муниципального органа опеки. По его требованиям, работа не должна вредить здоровью и мешать учиться. С этого же возраста и на тех же условиях подросток имеет право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Ещё одно исключение касается работы в сфере киноиндустрии, театра, К примеру, для съёмок в сериале, рекламе могут взять ребёнка моложе 14 лет, но здесь требования закона ещё строже. Необходимо письменное нотариально заверенное согласие родителей (опекунов) и разрешение органа опеки и попечительства, а трудовой договор подписывает не ребёнок, а один из родителей.

Какие нужны документы для трудоустройства несовершеннолетнего?

Прежде всего, необходим паспорт. В отдельных случаях могут взять на работу и по свидетельству о рождении, но это, скорее, исключение, чем правило. В необходимый пакет документов также входят:

- письменное разрешение одного из родителей;

- справка из школы (для трудоустройства в учебное время);

- письменное согласие муниципального органа опеки и попечительства;

- медицинская справка установленного образца (медосмотр оплачивает работодатель);

- СНИЛС;

- трудовая книжка (если есть).

Как и взрослый соискатель, несовершеннолетний пишет заявление о приеме на работу, трудоустройство оформляют приказом, заводят трудовую книжку, разъясняют права и обязанности, согласуют график выходов.

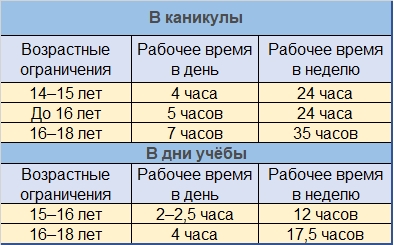

Сколько длится рабочий день подростка?

По действующему на 2021 год трудовому законодательству установлены следующие нормы рабочего времени для школьников.

Принимая на работу несовершеннолетнего, работодатель обязан организовать для него удобный график: во время каникул — с утра, в учебное время — после уроков.

Где искать работу?

Существует несколько вариантов поиска подработки для школьников.

1. Городские и региональные программы временной занятости несовершеннолетних

Они созданы, чтобы поддержать нашу молодежь, и есть не только в Москве, но и в каждом регионе. Информацию о них легко найти на официальных сайтах муниципалитетов. Чаще всего работа, которую предлагают подросткам в 2021 году, связана с участием в благоустройстве улиц и парков, помощью пожилым людям и другими подобными занятиями.

Занятость по таким программам хороша тем, что подросток не только получает первый трудовой опыт, но и находится в безопасности — школьника официально оформляют, работу подыскивают рядом с домом, не нарушают его права.

2. Центры занятости

В крупных городах созданы специальные Центры занятости для молодёжи (например, в Москве, Самаре), Молодежные биржи труда (Санкт-Петербург), но можно обратиться и в обычную «взрослую» службу занятости. Даже если не найдётся ничего для школьников, в ЦЗН подскажут, в каких организациях требуются люди и есть работа с подходящими условиями.

3. Самостоятельное трудоустройство

Многие компании охотно берут подростков без опыта работы на простые низкооплачиваемые вакансии. Для них это способ сэкономить, а школьников устраивает гибкий график и возможность работать 2–3 часа в день. И даже если месячная зарплата всего 3–4 тысячи рублей, она может стать неплохим подспорьем для бюджета подростка.

Самостоятельно можно устроиться официантом, посудомойщиком в кафе, подсобным рабочим на рынке, в магазине, уборщиком офиса, территории, разнорабочим на стройке. После карантина 2020 года многим предприятиям всё ещё требуются дополнительные курьеры. Самая популярная работа для четырнадцатилетних — раздача листовок и расклеивание объявлений.

4. Устроиться на работу к родственникам

Ещё один способ заработать — предложить за небольшую оплату помощь вашим родственникам, у которых есть свой бизнес. Это могут быть самые простые обязанности — курьерская доставка, помощник продавца, подсобный рабочий, раздача продукции во время дегустации.

Многие 15–16-летние тинейджеры набираются опыта в семейных компаниях, выполняя обязанности секретаря, помощника, а иногда и просто разнорабочего.

5. Мелкие услуги соседям и знакомым

В качестве разовой подработки можно предложить присмотреть за домашними питомцами, посидеть с детьми, купить продукты. Вашими клиентами могут быть соседи, родственники, знакомые. Можно развесить объявления с предложением своих услуг по району.

Работа, на которую не возьмут даже в 16 лет

Подростка возьмут не везде. Согласно ТК РФ, несовершеннолетних запрещено:

- ставить в ночные смены;

- принимать на работу, связанную с подъёмом тяжестей, вредными условиями;

- трудоустраивать в заведения, угрожающие нравственному развитию ребёнка (ночные клубы, казино, точки продажи алкоголя и сигарет, работу с доступом к токсическим и наркотическим препаратам).

Сколько можно заработать?

Трудясь два часа в день по муниципальной программе временной занятости, можно получать ежемесячно 4,5–5 тысяч рублей. Та же работа, но в течение полной рабочей недели может приносить 10 тыс. рублей + 1,5 тысячи рублей материальной поддержки от Центра занятости.

Зарплата может быть и больше. Так, в Москве промоутером (раздача рекламных листовок) зарабатывают до 2,5 тысяч рублей в день. Труд курьера оценивается в 20–25 тысяч рублей ежемесячно. Вожатые за лагерную смену получают по 18–20 тыс. рублей.

Ни одна организация не может обойтись без наёмных работников. Даже маленькому предприятию нужен хотя бы один сотрудник — его руководитель. Зачастую небольшие предприятия пренебрегают оформлением трудовых отношений и сдают нулевую отчётность в фонды. Первое время это может проходить незамеченным, но с ростом доходов такое положение вещей, скорее всего, привлечет внимание контролирующих органов, и они потребуют объяснений. Фирма не может функционировать сама по себе, каждое действие — общение с контрагентами, уплата налогов, сдача отчётности — совершает конкретный человек, отношения с которым нужно официально оформить. Поэтому все организации по умолчанию сдают отчетность по сотрудникам в ПФР, ФНС и ФСС. Контролирующие органы могут негативно воспринять нулевые показатели в отчётах и попросить объяснить причины этого. Итак, вы решили оформить отношения с работниками. Прежде всего, предстоит выбрать тип договора.

Какой заключить договор

Договор между работником и организацией может быть двух типов:

- Трудовой договор.

- Гражданско-правовой договор (договор ГПХ).

В чём отличия, и какой из договоров лучше заключить в вашем случае, поможет понять таблица ниже.

- Взносы в ПФР на пенсионное страхование

- Взносы в ФОМС на медицинское страхование

- Взносы в ФСС на нетрудоспособность и на травматизм

- Взносы в ПФР на пенсионное страхование

- Взносы в ФОМС на медицинское страхование

- Взносы в ФСС на на травматизм в том случае, если это прописано в договоре

- Регулярная выплата заработной платы

- Месячная зарплата не ниже МРОТ

- Предоставление оплачиваемых отпусков

- Выплата больничных и пособий

- Компенсации при увольнении

- Обеспечение условий работы

- Личное заявление сотрудника

- Приказ о приёме

Не спешите в попытке сэкономить взносы и сократить обязательства перед работником заключать договор ГПХ. Если по всем параметрам ваши отношения с ним относятся к трудовым, такая «подмена» договоров может привести к неприятным последствиям. Например, контролирующие органы или сам работник обратятся в суд, где признают гражданско-правовой договор трудовым. Это приведёт к доначислению взносов, уплате штрафов, выполнению требований трудового законодательства (зарплата, отпуска и т.д.). Поэтому сначала чётко определите роль работника в вашей организации: какие у него обязанности, надо ли ему регулярно присутствовать в офисе и соблюдать график, можете ли вы назвать конечный результат его работы и т.д. Учитывая это, вы сможете правильно выбрать тип договора.

Всё, что мы сказали про подмену трудового договора касается и самозанятых. Если вы договорились с самозанятым, что он будет работать примерно, как обычный сотрудник — значит он сотрудник. А если вы уволили сотрудника и стали работать с ним как с самозанятым — так нельзя в любом случае, это запрещено законом о налоге на профессиональную деятельность.

Как оформить сотрудника по трудовому договору

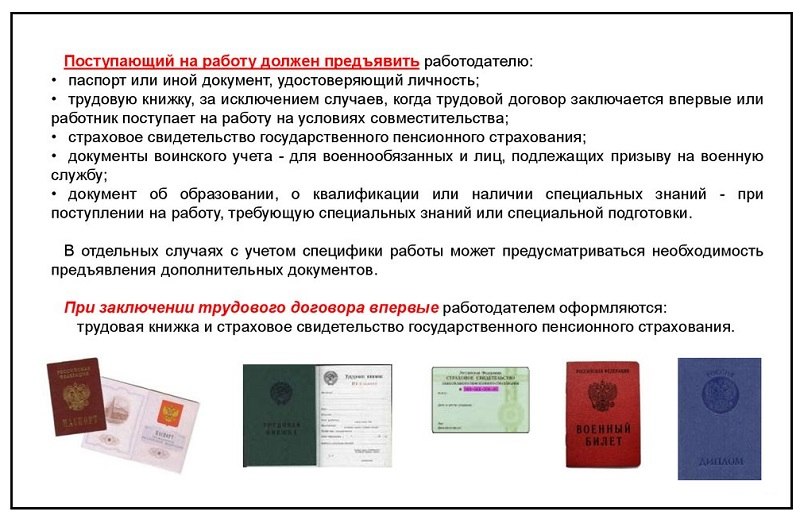

Получить от работника необходимые документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р — выписку из электронной трудовой книжки, её можно получить у бывшего работодателя или на портале государственных услуг ) ;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) или форму АДИ-РЕГ, которую выдают вместо СНИЛС с 1 апреля 2019 года ;

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки.

Оформить и подписать трудовой договор. При составлении договора опирайтесь на статью 57 Трудового кодекса. Оформите договор в двух экземплярах: один останется у работника, а второй он подпишет и вернёт вам. В конце трудового договора желательно сделать запись: «Экземпляр трудового договора получил/подпись, расшифровка».

Ознакомить работника под роспись с внутренними актами организации, если такие есть (должностные инструкции, положение об охране труда, коммерческой тайне и т.д.).

Оформить приказ о приёме на работу по форме Т-1. Дата приказа не может быть раньше даты трудового договора. Работник обязательно расписывается в приказе.

Оформить личную карточку работника по форме Т-2. Её лучше распечатывать на тонком картоне или плотной бумаге.

Сдавайте отчётность без бухгалтерских знаний

Эльба подготовит все необходимые отчёты для ИП и ООО. Формы заполнятся автоматически, платёжки на зарплату и налоги сформируются тоже.

Читайте также: