Что делали ветераны труда во время войны

Опубликовано: 17.02.2026

В предверие славного праздника - Дня Победы мы особенно много говорим о ветеранах войны,

чьи боевые дороги пролегли через всю Европу. Конечно, у каждого фронтовика своя боевая история.

Но нам, живущим в двадцать первом веке, дорого всё, что связанно с поколением победителей. И потому, очень хочется не обойти вниманием не только бывших солдат, но и людей, без помощи и самоотверженного труда которых одержать победу над врагом было бы просто невозможно.

Мы часто употребляем выражение: труженики тыла. Кто же они, эти скромные рабочие войны? Обычные мирные жители, женщины, старики и дети оказавшие огромную, можно сказать, судьбоносную помощь и поддержку Советской Армии. Да, они не шли под пули, не брали высоты, не форсировали реки, но их вклад в общее дело, поистине, неоценим, и, может быть, не до конца оценен.

Сегодня хочется рассказать о трёх простых женщинах, наших землячках. Когда читаешь скупые строчки их биографий, на глаза наворачиваются слёзы: слишком много горя пришлось пережить им на своем веку.

Итак, Евдокия Николаевна Дмитриенко (Перепелина), Анна Васильевна Сирик (Смолярова), Нина Васильевна Стецюк(Черник).

Евдокия Николаевна Дмитриенко родилась 3 января 1927 года в станице Терновка Тихорецкого района, где жила до 1933года. «Мама умерла рано, и отец привез меня в Первомайку» - вспоминает наша героиня. Всю свою дальнейшую жизнь прожила Евдокия Николаевна в посёлке. В тринадцать лет началась её трудовая биография. Работала в табачной бригаде Черноморского табачного совхоза. «А во время войны»- рассказывает Евдокия Николаевна, - «рыли окопы для солдат, стирали для них одежду, кормили». Заметьте, этой девочке было всего четырнадцать лет, когда началась Великая Отечественная. День Победы восемнадцатилетняя Дуня встретила среди своих земляков.

Началась мирная жизнь. Народ с новой силой принялся за восстановление хозяйств. К нелёгкому труду было не привыкать. Больше сорока лет отдала Евдокия Николаевна работе в родном совхозе. С уходом на пенсию, ещё 6 с лишним лет была дояркой на ферме. Она никогда не искала легкой работы, добросовестно и с полной отдачей трудилась на родной кубанской земле. Евдокия Николаевна имеет столько государственных награди знаков отличия, что трудно перечесть. Это медали «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет Победы», медали «Труженик тыла» и «Ветеран труда», знаки «Ударник коммунистического труда», неоднократный победитель социалистических соревнований, депутат городского совета. Сейчас ей уже 83 года. В этой обыкновенной женщине ничто, казалось бы, не выдаёт человека с поистине героической биографией. Да и сама она так не считает. Просто время было такое. Что и говорить, на долю того поколения выпало немало бед: голод, война, разруха и тяжелый, иногда непосильный труд.

Сирик (Смолярова)Анна Васильевна

Еще одна героиня нашего рассказа - Анна Васильевна Сирик (Смолярова). Она родилась 12 февраля 1924года в станице Ново – Щедринской Шелковского района Грозненской области. Семья колхозников, в которой Аня появилась на свет растила сына и пятерых девочек. Жить было очень нелегко. Аня закончила 4 класса школы и уже с 12ти лет начала работать. С начала Великой Отечественной войны девушку призвали на трудовой фронт. «Недалеко от города Гудермеса рыли противотанковые рвы»- рассказывает она, «шириной 12 м, 9 м в высоту и 3 м в основании (Эти рвы-ловушки похожи на перевернутые трапеции). Работали в зимнее время. Спали в кошах». Некоторое время спустя Анна была направлена в Астрахань. Здесь, на Волге, путину, с марта месяца сетями ловили рыбу. На ногах рваные бахилы, на обед – кусочек рыбы и хлеба. А после Волги пришлось строить железнодорожное полотно в обход станции Червлёно-Узловая. Дорогу строили для воинских эшелонов, иногда под бомбёжками. Таковы были трудовые будни её военной молодости. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944г Анна Васильевна награждена медалью «За оборону Кавказа».

После войны Анна Васильевна вышла замуж за фронтовика, воспитала двух сыновей и внуков. За добросовестный труд она награждена медалью «Ветеран труда», а так же юбилейными медалями «60 лет Победы» и «65 лет Победы». Более 20ти лет Анна Васильевна жила в поселке Первомайском. Она была хорошей рассказчицей и сохранила оптимизм, активность и трудолюбие последнего дня. Анны Васильевны Сирик- Смоляровой не стало около года назад. Светлая её память

Стецюк (Черник) Нина Васильевна

Вот ещё одна женщина с героической биографией: Нина Васильевна Стецюк (Черник) родилась 14 января 1924 года в станице Новоясенской, что под Ейском. Как и многим другим представителям её поколения, Нине Васильевне пришлось пережить на своём веку немало мытарств. В 30м, в голодовку, умерла её мать. Отец дважды оставался вдовцом, и в общей сложности, в семье было 8 детей, родных и сводных братьев и сестер. Что такое нелегкий крестьянский труд, Нина узнала очень рано. Уже с 8-9 лет дети начинали работать в колхозе: на току, на птичнике, на ферме или в поле. Словом, куда отправят. Учились урывками, писали на газетах. Юность Нины пришлась на огненные сороковые. Мужчины ушли на фронт, и работать на земле стало некому. 17летнюю комсомолку послали в срочную школу трактористов в станице Ленинградской. По возвращении в родную станицу, Нина Васильевна работала трактористкой. И как работала! Днем на тракторе СТЗ сеяла и убирала хлеб, а по ночам, на тяжелом тракторе ЧТЗ пахала поля. Спали по 3-4 часа и с 5ти утра снова на трактор. В труде Нина Васильевна была ударницей, о ней писала районная газета.

В 1944г Нина вышла замуж за агронома и переехала в село Калинина под Краснодар. Ныне Прикубанский р-н г. Краснодара. За месяц до победы родила первую дочь, через два года вторую, и еще через два- третью. Никаких декретных отпусков не было в помине: каждый раз она трудилась до самого дня родов, и уже через неделю выходила на работу. В начале ноября 1950г семья переехала на жительство в пос. Первомайский. В 1952г родился сын. Здесь у Нины Васильевны была уже не такая тяжелая работа, но передышки у этой женщине не было до глубокой старости. Муж Нины Васильевны - инвалид по зрению, видел очень плохо, и на ней всегда были огород, хозяйство, дом, и дети. А детей она вырастила замечательных, вынянчила внуков и даже правнуков. Нина Васильевна до сих пор любит читать романы, она интересная собеседница и очень мудрая женщина.

Нина Васильевна Стецюк так же имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «50 лет Победы», «60 лет Победы» и «65 лет Победы».

Хлебнув на своем веку немало лиха, поколение наших бабушек и мам знает цену простому человеческому счастью, не требуя много от судьбы, они берегут покой в своем роду, оставаясь главными хранительницами семейных и общечеловеческих ценностей. Они берегут этот маленький мир, как когда-то помогли отстоять мир большой. Они трудились без устали, делали снаряды и технику, шили обмундирование, растили хлеб, рыли окопы, гасили фугаски на крышах домов, дежурили в госпиталях и делали многое и многое другое, чтобы любой ценой приблизить долгожданный миг победы. Наш народ, от мала до велика, выстоял, сплотившись перед лицом страшной угрозы, ведомый общей мечтой о победе, общей надеждой на возвращение родных и близких с фронта. Труженики тыла, без сомнения, достойны такого же почёта и уважения, как и фронтовики.

Совсем скоро мы отметим великий праздник - 65ю годовщину Победы над Германией. Всем, кто выстоял и победил в этой страшной войне, всем, кто помог армии победить - низкий поклон и крепкого здоровья.

******

Моих героинь уже не в живых.

Хочется верить, что они воссоединились с родными и близкими, теми, с кем вместе прожили долгие, наполненные радостями и горечью года.

Светлая им всем память.

******

Подвигу трудового тыла посвящается

Немало лет промчалось с тех времен,

Но боль в душе народа не остыла.

Земной поклон вам, труженики тыла,

От всей огромной Родины поклон.

За трудовую вахту у станка,

И у сохи, и у больничной койки.

Вы и не знали, как сильны и стойки.

За труд и стойкость - слава на века!

Был слишком долог испытанья час,

Но вы свои в расчёт не брали беды,

И отдали для фронта и победы,

Все что могли, и больше в сотни раз.

Без вас победа вряд ли бы пришла,

Без ваших треугольников крылатых.

Как берегли в суровый час солдата,

И согревали эти три крыла!

Победный май – был счастья полон он,

Хоть радость опьянила и горчила.

Земной поклон вам, труженики тыла,

От победившей Родины поклон!

май 2010г

******************

на фото Стецюк- Черник Нина Васильевна

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Враг напал внезапно в один и тот же час, нарушив границу от Баренцева моря до Чёрного. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность.

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война - ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества - германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости и добились победы. Но эта победа была завоевана ценой огромных жертв.

Сколько матерей не дождались своих сыновей! Сколько жен не дождались своих мужей! Сколько сирот осталось на нашей Земле!. То было тяжелое для нашей Родины время.

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу.

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности.

Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с тылом. На передний край только из сибирского арсенала шло оружие, боеприпасы и снаряды для фронта. Нелегко было перестроить промышленные предприятия на военный лад и наладить производство эвакуированных заводов, но люди отдавали этому делу все свои силы.

Мы гордимся, что наши земляки-сибиряки делали все, что могли для победы в тылу и на фронте. Несмотря на суровые условия Сибири, люди внесли весомый вклад своим трудом в победу над врагом.

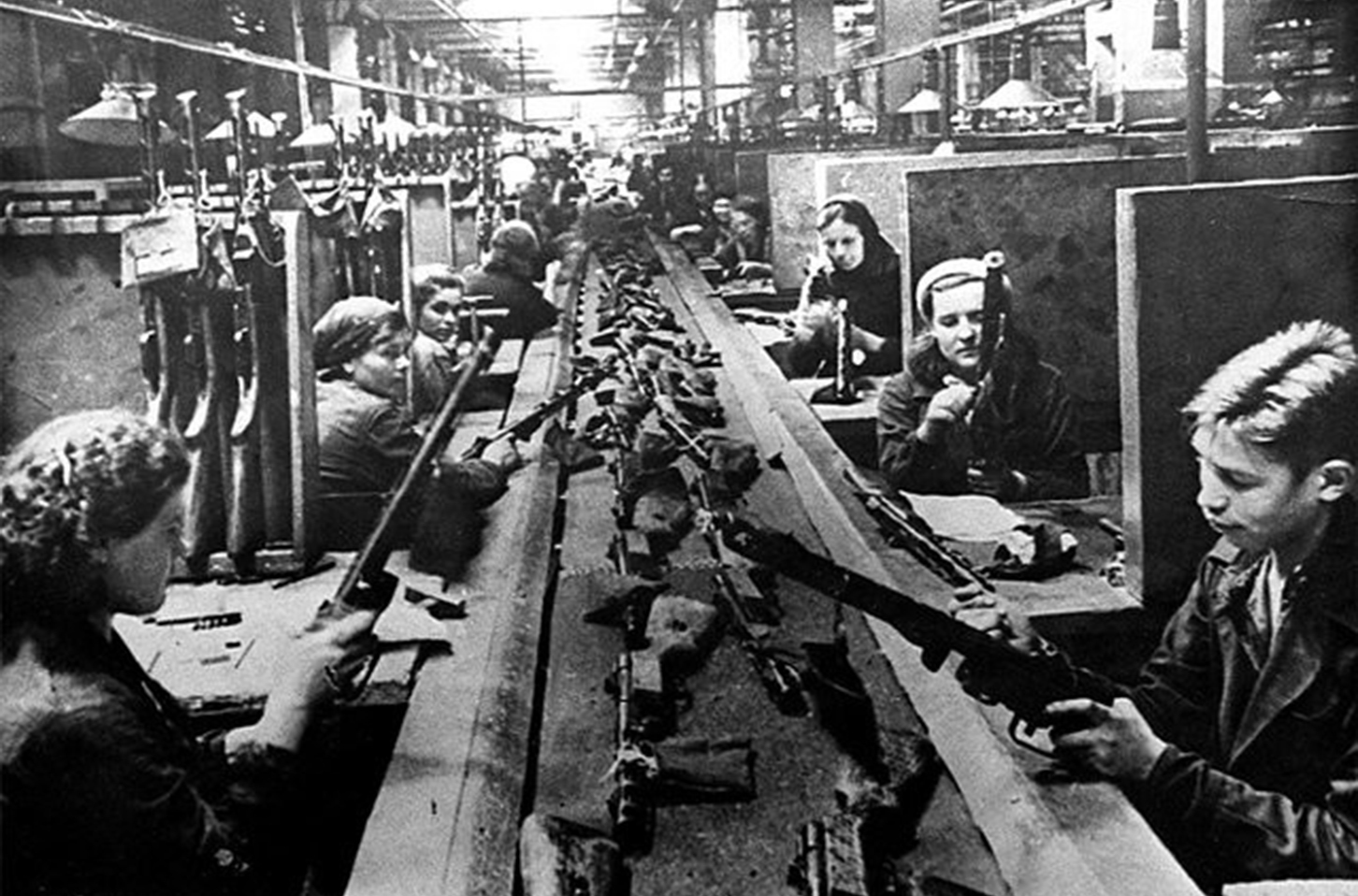

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым днем повышали свои производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.

В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум трудодней.

Женщины в то суровое время встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны.

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные граждане нашей страны - школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим.

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» - этот лозунг военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого.

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Очень высокими были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Дети войны. Все они были родными для фронта. Дети войны верили в победу и, как могли, приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с врагом их отцов, верила в светлое, счастливое будущее своего юного поколения.

Советский тыл был очень прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома врага и завоевания Великой победы.

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей интеллигенции.

9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена его великая победа над фашистской Германией.

2. Практическая часть

Степной - это удивительный поселок, в котором мы родились и растём. Здесь рядом с нами живут замечательные люди. Собирая материал для этой работы, мы обратились за помощью к Заикиной Г. Н. (бывший председатель профкома Кузбасской ПТ), беседовали с работниками сельской библиотеки Ворошиной Н. В. и Чепкасовой Н. В. , с социальным работником Чудиновой Н. Г. , посещали наш школьный музей, встречалась с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, и никто не отказывался нас принять, ответить на наши вопросы. Ветераны и труженики тыла вспоминали трудные военные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет. Поэтому мы считаем, их нужно окружить особой заботой, любовью и вниманием.

Большую заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и просто о пожилых людях проявляют работники сельской библиоте ки, социальный работник нашего посёлка, работники дома культуры. Они подготавливают и проводят интересные праздники, на которые приглашаются пожилые люди.

День пожилого человека День матери

Крещенский вечерок Поздравление гостей

Ученики нашей школы также не забывают о ветеранах и тружениках тыла. Каждый год 9 мая у памятника неизвестному солдату проходит митинг, где ребята поздравляют и благодарят ветеранов и тружеников тыла за их героизм, храбрость и самоотверженный труд в те страшные и суровые годы.

Поздравление ветеранов 4 Наши ветераны и труженики тыла

Школьники помнят о ветеранах не только в праздничные дни, но и в будние дни.

Старшеклассницы в огороде у ветерана Пьянкова Михаила Михайловича

В начале октября в нашей школе прошла акция, посвящённая Дню пожилого человека. Активное участие в ней приняли учащиеся нашего класса с родителями. Мы привили в порядок территорию возле памятника неизвестному солдату и посадили цветы. Слова благодарности за проделанную нами работу были выражены в районной газете «Сельские вести».

Уборка территории у памятника неизвестному солдату

В нашем классе прошёл классный час, который подготовила и провела Попова Дарья. Она рассказала о нелёгкой жизни прабабушки и прадедушки. Ведь они прошли те ужасные годы войны. Также Даша рассказала нам о прапрадедушке. Всем было интересно слушать её рассказ.

Даша знакомит ребят со своими близкими

Изучив и проанализировав список ветеранов и тружеников тыла жителей нашего посёлка в годы Великой Отечественной войны, мы составили таблицу, которая отражает их возраст

При сборе информации по теме исследования мы посетили школьный музей и узнали много нового и интересного. Но информации в музеи было недостаточно для нашего исследования.

Сбор информации в школьном музее

Встречались и беседовали с ветеранами и тружениками тыла, которые рассказывали о своей жизни во время войны.

Беседа с ветераном Великой Отечественной войны – Пьянковым Михаилом Михайловичем

На заключительном этапе работы над проектом прошло внеклассное мероприятие «Дети войны».

Наше поколение о войне знает в основном из уроков окружающего мира, истории, чтения. Всё меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.

В ходе работы мы познакомилась с ветеранами и тружениками тыла нашего посёлка. Из бесед со всеми тружениками тыла мы отметили, что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание.

Мы поняли, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших дедов, бабушек. Война живет в памяти всего народа.

Самое главное мы поняли, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это мы и показали в своей работе.

В результате нашей работы мы пришли к следующим выводам:

1. Ветераны и труженики тыла внесли огромный вклад в победу над фашизмом.

2. Тружениками тыла в основном были женщины, старики и дети с 10-летнего возраста.

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда.

4. Их храбрость, смелость и самоотверженный труд – прекрасный пример для молодежи.

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы хотим отметить вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки строили новые и реконструировали старые предприятия и давали всё необходимое для фронта, для победы над фашистами.

Одним из основных источников силы нашей армии была связь тыл а с фронтом . Оттуда отправлялось оружие, боеприпасы, снаряды и продовольствие. Во всех уголках нашей страны шла перестройка промышленных предприятий на военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.

"ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!" - этот лозунг военного времени требовал огромных усилий в работе, полной отдачи от каждого.

ЭВАКУАЦИЯ

Эвакуация промышленных предприятий из прифронтовых территорий в восточные районы страны - в Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию - преследовала цель создать здесь главный арсенал страны для нужд фронта. Она проводилась по единому плану и сразу же приобрела колоссальные масштабы. Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки перевести на восток страны значительное число крупных предприятий и индустриальных гигантов вместе с их трудовыми коллективами. Нелегко было наладить производство на эвакуированных заводах, но люди отдавали этому все свои силы, чтобы внести весомый вклад своим трудом в победу над врагом. В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны. Наши люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы, поэтому каждый их них стремился работать не покладая рук, невзирая ни на какие трудности. Инициативы рабочих и инженерно-технических работников были направлены на совершенствование производственных и технологических процессов, увеличение выпуска продукции при минимальных затратах труда, материалов и денежных средств. В те тяжелые, трудные для страны годы отменялись отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум трудодней.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В июле-августе 1941 года в разгар боев с немецко-фашистскими войсками на рубежах Днепра, Государственным комитетом обороны (ГКО) было принято решение об эвакуации заводов, расположенных в городе Запорожье. Демонтаж оборудования и металлоконструкций промышленных предприятий поручался ОСМЧ "Запорожстрой".

Гитлеровцы в это время мало бомбили промышленные предприятия Запорожья, вероятно, рассчитывая захватить оборудование запорожских заводов, особенно уникальный тонколистовой стан "Запорожстали", купленный в США и смонтированный незадолго до войны.

Чтобы скрыть работы по эвакуации, наши строители демонтировали внутрицеховое оборудование днём, а ночью, старательно маскируясь, грузили его на железнодорожные платформы и отправляли. Лишь когда начали демонтировать металлические конструкции зданий днём, фашисты поняли, что оборудования на "Запорожстали" уже нет. Начался сильнейший обстрел завода. Практически в фронтовых условиях было демонтировано и вывезено около 320 тысяч тонн оборудования, металлоконструкций и других ценных грузов. Наряду с этим проводилась эвакуация работников завода, строителей, их семей. Это создало предпосылки для быстрейшего возрождения мощностей Запорожского завода на востоке страны.

В последних числах декабря 1941 года перед строителями была поставлена задача на базе эвакуированного из Подмосковья оборудования завода "Электросталь" построить на Урале, в Чебаркуле, крупное предприятие черной металлургии и ввести его в действие не позднее 15 марта 1942 года, т.е. построить завод за 75 дней. В пусковой комплекс завода входили 7 основных производственных цехов, 11 вспомогательных сооружений, железнодорожные пути, водовод с двумя насосными станциями и водозабором, воздухопроводы высокого и низкого давления, паропровод и другие инженерные сооружения и коммуникации.

Конечно, по привычным меркам решить такую задачу за 75 дней невозможно. Но жизнь показала, что даже в крайне сжатом графике строительства можно отыскать резервы и сделать то, что казалось невозможным. Многие строители трудились самоотверженно, перевыполняя нормы в 2-3 раза, что в конечном итоге обеспечило выполнение поставленной задачи в назначенные сроки.

Советские строители показали примеры героического труда не только в районах глубокого тыла, но и непосредственно в прифронтовой зоне. Одним из таких ярких примеров, вошедших в историю строительства, является сооружение подводного трубопровода протяженностью 30 км по дну Ладожского озера. По этой жизненно важной артерии в блокадный Ленинград поступало горючее.

Решение о строительстве подводного трубопровода было принято ГКО весной 1942 года. Проект его был подготовлен с участием представителей Наркомстроя, проектных и других заинтересованных организаций. Строительство трубопровода поручили ОСМЧ-104. Впервые в практике строительства подводных трубопроводов применяли сварку стыков (прежде их соединяли муфтами), поэтому была привлечена большая группа высококвалифицированных сварщиков во главе с М.И. Недужко и Г.И. Ломоносовым.

На строительство трубопровода, включая подготовительные работы, было отведено всего полтора месяца, хотя трасса трубопровода, пересекавшая Ладожское озеро, проходила вблизи линии фронта и находилась в зоне активных действий вражеской авиации и артиллерии. Частые бомбежки, обстрелы из орудий приводили к значительным задержкам, нередко были и человеческие жертвы. Однако, несмотря на многочисленные трудности, задача была решена за 50 дней. Специальная комиссия по приемке трубопровода отметила в акте отличное качество произведенных работ, особенно сварку труб. Из 4500 сварных стыков дефекты обнаружили лишь в одном стыке. Использование трубопровода в течение 20 месяцев, вплоть до прорыва блокады Ленинграда, подтвердило высокое качество сооружения. Здесь уместно напомнить, что строительство подобного трубопровода через Ла-Манш осуществлялась западными специалистами более двух лет.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Известно, какую роль во время войны играла авиация. Наша промышленность к началу войны выпускала более 50 самолётов в день. В июле 1941 года изготовили 1807 самолётов, это около 60 в день. В сентябре 1941 года сделали 2329 боевых машин - более 70 в день.

Правда, позднее в связи с эвакуацией заводов в глубокий тыл количество выпускаемых самолётов стало снижаться, поэтому перед рабочими и инженерно-техническими работниками авиационной промышленности сразу же после переброски заводов на новые места была поставлена задача в кратчайшие сроки смонтировать оборудование и начать выпуск самолётов.

На первый план выдвигались требования повышения производительности труда, сокращения трудоёмкости производства. В мае 1942 года коллективы двух заводов - самолётостроительного и моторостроительного - выступили с призывом начать Всесоюзное социалистическое соревнование работников авиационной промышленности. Одной из форм соревнования стали фронтовые бригады. Право называться фронтовой бригадой присваивались лучшим из лучших.

Используя инициативу авиастроителей, их патриотизм, было многое сделано в налаживании поточного производства. Широкое распространение получили электросварка, холодная штамповка, новые способы склейки деревянных деталей. Всё это, вместе взятое, позволило, например, снизить за годы войны трудоёмкость при изготовлении штурмовиков вдвое, а время его производства в цехе главной сборки сократилось в пять раз. В два с лишним раза меньше стало затрачиваться труда на изготовление самолетов конструкции Лавочкина и Яковлева. С установкой поточных линий на заводах, производивших бомбардировщик "ТУ-2", трудоёмкость изготовления этого самолета уменьшилась в три раза. В результате к концу 1943 года производство всех видов боевых самолетов было доведено до 3000 в месяц, а всего за 1943 год Военно-Воздушные силы получили почти 35 тысяч самолетов.

ТАНКОСТРОЕНИЕ

Трудно переоценить роль тружеников Урала в приближении победы над фашистской Германией. Только на Челябинском тракторном заводе было изготовлено 18,5 тысяч танков разных марок, преимущественно "Т-34", 48,5 тысяч танковых двигателей, 170 миллионов заготовок мин и снарядов. Тысячи людей самоотверженно трудились на заводе, но даже среди них были люди-легенды, о которых знали не только на заводе, но и в области и всей стране. К таковым можно отнести членов молодежной бригады Василия Гусева, делавших коробки передач для грозных боевых машин - танков "Т-34". Бригада Гусева не раз завоёвывала первенство в областном соревновании фронтовых комсомольско-молодёжных бригад, она стала лидером соревнования среди 9600 молодёжных бригад Наркомата танковой промышленности.

За годы войны бригада Василия Гусева внесла 52 рационализаторских предложения, направленных на увеличение выпуска деталей и повышение их качества, в результате чего производительность труда в бригаде увеличилась в восемь раз.

АРТИЛЛЕРИЯ

Образцы высокопроизводительного труда показывали многие работники тыла. На заводе по производству артиллерийский орудий, где главным конструктором был Василий Гаврилович Грабин - генерал-полковник технических войск, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, - с первого дня войны велась борьба за высокую производительность труда и увеличение производственных мощностей. Эта инициатива вылилась в замечательное движение двухсотенников - стахановцев военной поры. Движение двухсотенников было ценно тем, что повышало не только личную выработку рабочего, но и всего завода и в результате выпуск орудий постепенно увеличивался.

Заменяя ушедших на фронт, по-ударному работали труженики воронежского тыла. Воронежские промышленные предприятия стали быстро перестраиваться на производство военной продукции. С июля 1941 года её начал выпускать старейший воронежский завод имени Ф.Э. Дзержинского. Он же по заданию Государственного Комитета Обороны отремонтировал шесть бронепоездов. Взамен ушедших на фронт рабочих на завод возвратилось более 200 пенсионеров, поступили вновь 500 подростков, более 300 женщин, и завод продолжал работать с полной нагрузкой.

"Завод имени Коминтерна" стал основателем выпуска реактивных установок "Катюша", воронежский авиационный завод освоил и наладил серийный выпуск и поставку военно-воздушным силам самолетов "ИЛ-2". На машиностроительном заводе имени В.И. Ленина цеха также переоборудовались для выпуска продукции для фронта. Со сборочных участков 1-го механического цеха на "Завод имени Коминтерна" потоком пошла важная составная часть реактивных установок - "стреляющий механизм". Завод "Электросигнал" через два дня после общезаводского митинга начал производство военной продукции, организовав для этого специальный цех.

Благодаря героическому труду советских людей удалось резко увеличить производство техники и вооружения. Промышленность страны, ставшая на военные рельсы, сумела превзойти промышленность фашистской Германии.

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Важнейшей задачей на протяжении всей войны являлось обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими вещами рабочих и ИТР. В её решении огромную роль сыграла организация в марте 1942 года по решению ГКО и Совнаркома СССР отделов рабочего снабжения (ОРС) на промышленных предприятиях.

При большой помощи со стороны руководителей заводов, профсоюзных организаций ОРСы развернули огромную работу по созданию и развитию подсобных хозяйств, проведению децентрализованных заготовок, организации производства ширпотреба из местного сырья и т. д.

Подсобные хозяйства, ОРСы и коллективы заводов проделали большую работу, чтобы освоить отведённые им земли. В Восточной Сибири подсобное хозяйство одного из заводов на 160 га земли выросло среди тайги за счет раскорчёвки леса и осушения болота. Ещё одно предприятие в горной местности подняло 195 га целины. Закладывались парники и теплицы, скоро они стали давать хороший урожай — около 2000 тонн ранней зелени и овощей.

Также, земельные участки отводились под индивидуальные огороды рабочих и служащих и почти половина работников предприятий авиационной промышленности в 1943 году уже ими пользовалась, а к концу войны их имело свыше 80% рабочих и служащих. Почти 40 тысяч тонн картофеля и овощей в год собиралось с этих огородов.

ОРСы организовали мастерские по пошиву одежды и обуви. Были мастерские, где изготавливались предметы домашнего обихода. Только за 1943-1944 годы ими было сделано 796 тысяч алюминиевых тарелок, почти 5 миллионов ложек, большое число кроватей, железных печек, стаканов, кружек, сотни тысяч других вещей.

ЕДИНЫЙ ПОРЫВ

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали мужские специальности и с каждым днем повышали свои производственные показатели. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны, и их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись Великой Отечественной войны.

Рядом со своими матерями, старшими братьями и сёстрами трудились самые юные граждане нашей страны - пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. В напряженной борьбе за хлеб первого военного года активное участие приняли свыше 200 тысяч школьников. Около миллиона трудодней выработали вместе со своими учителями учащиеся старших классов. В те трудные годы колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам.

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны и обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания великой П обеды.

Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась ценой огромных жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой Отечественной войне. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда. Тяжелые условия жизни, изнуряющая работа, голод, потеря родных, здоровья, возможности учиться - такова была цена победы.

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после окончания войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства и культуры были удостоены памятных медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

8(495)912-63-37

gmc@edu.mos.ru

Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны

«Сейчас трудно даже осознать, как, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более полутора тысяч заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолёты, боеприпасы, военную технику. Эта величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы».

Из выступления президента России В.В. Путина на параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В борьбе с фашистскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта. Благодаря самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым для достижения победы. Труженики советского тыла стали равноправными участниками великой битвы за независимость Отечества.

Предлагаем вашему вниманию методические материалы для проведения тематического занятия «Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны»

Автор: Черкунов Алексей Викторович

Рекомендации по работе с материалами для тематического занятия (урока мужества, классного часа)

«Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны» для обучающихся 10–11-х классов

Вариант проведения занятия [PDF] [DOCX]

Задания для обучающихся (рабочий лист) [PDF] [DOCX]

Цель: формирование у обучающихся патриотизма, ценностного отношения к событиям Великой Отечественной войны, уважения к представителям старшего поколения.

Задачи:

- воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской ответственности на примере подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны;

- развитие умения анализировать информацию, представленную в различных знаковых системах, аргументированно высказывать свою точку зрения;

- приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества: патриотизму, социальной ответственности, гражданственности, сохранению исторического наследия страны.

Методический материал носит рекомендательный характер; педагог, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их количество, менять этапы занятия.

Задание. Посмотрите видеофрагмент документального фильма «Равная величайшим битвам».

Вопросы:

- Что означает понятие «перевод экономики на военные рельсы»?

- Каковы были планы врага в отношении советской промышленности? Почему они не были реализованы?

- В каких регионах страны было начато строительство новых предприятий?

- Когда приступили к работе все эвакуированные на Восток заводы?

- Какой регион получил название «главный арсенал страны»?

Рабочий лист, задание 1. Прочитайте стихотворение Владимира Мурзина, посвящённое Шабалиной Элеоноре Владимировне, начавшей свой трудовой путь пятнадцатилетней девчонкой на одном из заводов города Томска в июле 1941 года.

Вопросы:

- Почему девушке в 15 лет пришлось встать к станку?

- Какова была доля подростков среди работников предприятияй страны в годы войны?

- Какие категории граждан заменили специалистов, ушедших на фронт?

Из-за постоянного дефицита рабочих рук на производстве, в строительстве, в совхозах и колхозах Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения». С мая 1942 года стали принимать на производственное обучение подростков 14 лет, установив для них шестичасовой рабочий день. Большое внимание уделялось обучению кадров без отрыва от производства. К концу войны в промышленности, строительстве и на транспорте подростки в возрасте 14–17 лет составляли 10,5% от общего числа работающих, а в колхозах этот показатель достигал 20%.

Рабочий лист, задание 2. Прочитайте текст Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года и выдержку из воспоминаний труженицы тыла.

Вопросы:

- С какими тяготами и лишениями сталкивались люди в тылу?

- Какие категории населения подлежали мобилизации для работы на производстве и строительстве?

- Кто освобождался от трудовой мобилизации? Всегда ли освобождённые от мобилизации использовали свои льготы?

- Какое значение имела трудовая мобилизация? (Как она повлияла на работу тыла?)

Рабочий лист, задание 3. Рассмотрите плакаты времён Великой Отечественной войны.

Вопросы:

- Какие призывы (лозунги), ставшие в годы войны законом жизни рабочих и служащих, вы можете назвать?

- Какие художественные средства использовали авторы плакатов для повышения трудовой активности работников?

- Какова роль плакатов как агитационных средств?

В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта.

Рабочий лист, задание 4. Рассмотрите сравнительную таблицу основных видов вооружения Советского Союза и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

Вопросы:

- Насколько отставал Советский Союз от агрессора по основным видам вооружения в начале войны?

- Когда производство военной техники в нашей стране существенно превзошло производство противника?

- По каким видам вооружения Советский Союз наиболее заметно превзошёл противника?

- Что способствовало высоким темпам производства оружия в СССР в годы войны?

Рабочий лист, задание 5. Рассмотрите таблицу «Бюджет СССР в годы Великой Отечественной Войны».

Вопросы:

- В каком году отмечался наибольший дефицит бюджета СССР?

- Когда доходная часть бюджета нашей страны превысила расходную? С чем это связано?

- Благодаря каким факторам в 1944–1945 годах удалось добиться профицита бюджета?

- Чем предопределялась высокая трудовая отдача и самоотверженность в труде советских граждан?

Источники информации:

1. Великая Отечественная Война 1941–1945 гг. / Под ред. М. И. Киряна. – М., 1989.

2. История Великой Отечественной Войны Советского Союза. 1941–1945. – Т. 3. – М.: Министерство Обороны СССР, 1965.

3. Всё для фронта. – Т. 9. / Под ред. Н. В. Свиридова. – М.: 1989.

4. Чернова М. Н. Советский тыл в годы войны: материалы к уроку. – «Преподавание истории в школе». – № 4. – 2000.

Люди, которые в годы Великой Отечественной войны работали на победу в тылу

Вспоминая Великую Отечественную войну, мы обычно говорим лишь о тех, кто напрямую связан с военными действиями: бойцах на полях сражений, пилотах, моряках, разведчиках, партизанах. Те же, кто в это время находился в страшном закулисье войны, остаются в тени. Но на войне не бывает вторых ролей, будь ты простой токарь или ученый.

Ни грамма сверх нормы

абочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин в блокадном Ленинграде

«Посмотри на фотографию. Это он. Не из папье-маше, не из пластика или бетона… Это для тебя, мой дорогой, испекли его по жестким рецептам того времени (целлюлоза, хлопковый жмых, вытряска из мешков, кукурузная и ржаная мука), испекли в единственной работавшей на заводе в ту зиму печи №6. И отмерили 125 г», — пишет в очерке «Хлебом единым» публицист Юрий Рост, ребенком переживший голод попавшего в блокаду города.

«Тесто было слабое, хлеб горький, но это все-таки был хлеб, и он давал людям жизнь», — вспоминала пекарь блокадного Ленинграда Анна Николаевна Горохова. В ее совсем не женские обязанности входило таскать по обледенелым лестницам на четвертый этаж кипяток к 600-литровым котлам, грузить мешки с мукой, стоять на часах у складов, заготавливать торф.

Паек же пекарей отличался лишь тем, что они «такие же, как у других, граммы получали теплыми». Еще одно страшное воспоминание — мука с кровью. «Помню муку с кровью, но это вряд ли был сон, это была кровь ладожских шоферов», — говорила Анна.

Анна Николаевна Горохова и Даниил Иванович Кютинен – пекари блокадного Ленинграда

Но чтобы выжить, этого, конечно, хватало не всем. В Книге памяти блокадного Ленинграда сохранилась запись об еще одном пекаре — Данииле Ивановиче Кютинене. 3 февраля 1942 года он умер прямо на работе в возрасте 59 лет от истощения, не съев ни грамма больше положенной нормы хлеба.

Пекарь-технолог блокадного Ленинграда Анна Алексеевна Капустина вспоминала: «Смены длились и по 16, и по 18 часов, в цеху — морозно. А чтобы тесто поднялось, нужно тепло. Носили ветошь, доски, ветки и жгли костры прямо в цеху — следы от них сохранились надолго. Снимали ватники с себя и укутывали тесто… Печи должны были работать беспрерывно. Дров не хватало. Случалось, что из шести печей топились лишь две, и даже — одна, но полностью завод никогда не останавливался».

Кипяток, мыло, керосин

Общая численность армии к началу 1945 года составляла 14 млн человек, и на каждого военнослужащего в среднем приходилось по 3 кг нательного белья в неделю, которое нужно было обеззараживать, стирать, отбеливать, штопать и гладить. За это на фронте отвечали банно-прачечные отряды. «Стирала… Через всю войну с корытом прошла. Стирали вручную. Телогрейки, гимнастерки… Белье привезут, оно заношенное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные, они насквозь в крови, не белые, а красные. Черные от старой крови. В первой воде стирать нельзя — она красная или черная… Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь. Горы, горы этих гимнастерок… Ватников… Как вспомню, руки и теперь болят. Зимой ватники тяжелые, кровь на них замерзшая. Я часто их и теперь во сне вижу… Лежит черная гора…» — вспоминала рядовая Мария Детко, боец полевого банно-прачечного отряда. Ее слова навсегда зафиксированы Светланой Алексиевич в книге «У войны не женское лицо».

Перед стиркой белье вымачивали в керосине, чтобы уничтожить на одежде паразитов. После этого все кипятилось и выстирывалось в хлорке и щелоке. Едкие составы буквально разъедали женские руки. «Девочки все моего возраста, до этого родители нас любили, баловали. Я была единственный ребенок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки. Потом золу эту берем и в котлы вместо мыла, потому что мыло привезут, и тут — оно кончилось. Белье грязное, вшивое. В крови… Зимой тяжелое от крови…» — говорила сержант Светлана Катыхина, боец полевого банно-прачечного отряда.

Полковая прачечная в лесу

За неполные четыре месяца Зимней войны (советско-финский конфликт 1939–1940 годов) через руки банно-прачечного отряда Северо-Западного фронта прошло почти 6,8 млн кг белья, то есть в среднем по 57 т в день! А ведь впереди была еще Великая Отечественная.

Блокадная Джоконда

Учащиеся ремесленного училища за сборкой минометных мин в блокадном Ленинграде

Из-за нехватки рабочей силы на заводах наравне с женщинами работали подростки 14–16 лет и даже младше: на вспомогательные работы брали уже с 11 лет. В начале войны на Пермском моторостроительном заводе №19 им. Сталина, который долгое время был единственным советским предприятием, где выпускали моторы для истребителей, трудились около 8000 подростков. «В 1943 году меня из Вологодской области привезли в Пермь, на авиазавод. Работала токарем. Часто даже не уходила домой из цеха — ночевала прямо на заводе: в кочегарках, в туалете на ящиках. Помню, ботинки у меня были брезентовые, на деревянной подошве. За хорошую работу получила нормальную обувь и материал на платье. Вот радости было…» — вспоминала Александра Беляева, в мирное время ставшая депутатом пермского горсовета.

По воспоминаниям другой работницы завода, Анны Титовой, особенно тяжело работать было зимой: «Работали мы по 12–16 часов в день. В цехах было очень холодно, потому ходили все время в телогрейках». Чтобы поддержать боевой дух ребят, руководитель завода, генерал Анатолий Солдатов за переработку нормы поощрял юных передовиков подарками: парой валенок и — вот настоящая ценность! — банкой варенья.

Токарь 3-го разряда пятнадцатилетняя Вера Тихова (слева) у станка в блокадном Ленинграде. Валя Волкова (справа) на сборке автоматов ППД на заводе имени С.П. Воскова в блокадном Ленинграде

После награждения юным токарям, электрикам, слесарям и контролерам полагался обед: суп, каша, чай вместо обычной баланды. Сегодня собирательным образом работающих подростков военного времени стала так называемая «блокадная Джоконда» — фотография токаря Петроградского завода Веры Тиховой. В свои 15 лет девочка выполняла полторы взрослые нормы и даже стала токарем 3-го разряда.

За баранкой

Мария Яковлева. Автомобиль ГАЗ-АА («полуторка»), который она водила

«Песенка фронтового шофера» стала гимном тех, кто во время войны не расставался с «баранкой». В основном шоферами во время войны были женщины. «В 5-м запасном полку при 3-й гвардейской армии мы попали в группу из 200 девушек, обучавшихся на курсах водителей. Находились в прифронтовой полосе. Идет наступление — и мы рядом. Отступление — и мы назад тарахтим котелками. Днем были занятия, вечером до 11 часов — строевая подготовка», — вспоминала фронтовой шофер Екатерина Васильченко.

Другая участница войны, Мария Яковлева, вспоминает, что прорывалась на фронт буквально с боем — девушку неполных 17 лет не хотели брать, пока она не показала свежее водительское удостоверение — «Водители нам нужны!». «Всю зиму у меня с правой руки не сходил кровавый мозоль. На морозе очень долго приходилось крутить ручку, чтобы завести мотор. Летом он заводился быстрее, поэтому мозоль с руки исчезал. Холод донимал. У нас ведь полушубков не было. Обмундирование — фуфайка, ватные штаны, кирзовые сапоги, шапка-ушанка. А вот для машин, чтобы они всегда были в боевой готовности, в специальной бочке постоянно грели воду и машинное масло. Два человека там всегда дежурили, дрова в печку подкладывали. Голод тоже донимал — кормили плохо. Когда перешли границу, с питанием стало лучше». Победу Мария Васильева встретила под Кенигсбергом. В мирной жизни, однако, шофером не стала. Профессию в мирной жизни тоже выбрала самую мирную — учитель.

Красивое решение

Мстислав Всеволодович Келдыш на пресс-конференции в московском Доме ученых

«Одним из многих просчетов, обусловивших провал фашистского похода на Советский Союз, была недооценка советской науки», — считал физик и академик Сергей Вавилов, ставший в 1945 году президентом советской Академии наук.

Находки и решения русских исследователей сразу же внедрялись в производство. Так, в середине 30-х годов ведущие конструкторы всего мира бились над проблемой флаттера — нарастающей тряской, из-за которой при переходе на высокие скорости самолеты буквально разваливались. Проблему решил известный ученый Мстислав Келдыш, один из отцов советской космической программы, с сотрудниками ЦАГИ. Проведя ряд математических расчетов, Келдыш сформулировал причины флаттера, разработал метод расчета критической скорости и доступные практические приемы для гашения возникающей при этом вибрации. А еще через несколько лет он же сумел преодолеть эффект шимми — сильных самовозбуждающихся колебаний шасси самолета, приводящих к поломке во время взлета и посадки. Математики всего мира до сих пор называют эту работу «красивой» и важнейшей для развития советской авиации. Результат — две Сталинские премии и орден Трудового Красного Знамени.

Дмитрий Дмитриевич Максутов – советский учёный, оптик, член-корреспондент АН СССР. Изобретатель менисковой оптической системы, носящей его имя, которая в настоящее время широко используется в телескопостроении. Лауреат двух Сталинских премий

Во время войны свою работу не прерывали и астрономы, исследования которых имели в первую очередь оборонное значение. Сотрудники Государственного астрономического института МГУ составляли для штурманской службы бомбардировочной авиации специальные таблицы восхода и захода солнца и луны. Кроме того, в военное время была изобретена менисковая система телескопов, которая сыграла огромную роль в оптическом приборостроении. Дмитрий Максутов, автор изобретения, вспоминал, что эта идея пришла ему в голову в дороге, во время эвакуации, когда Государственный оптический институт эвакуировали из Ленинграда в Йошкар-Олу.

Иван Николаевич Назаров – советский химик-органик. Академик АН СССР. Лауреат двух Сталинских премий

Чинить сломанные бензобаки, корпуса аккумуляторов, сверла, цилиндры на танках и машинах на фронте помогало новое изобретение советского химика Ивана Назарова — карбинольный клей. За разработку чудо-клея в 1942 году Назаров получил Государственную премию. Клей и после войны широко использовали в оптике, в разных отраслях техники, даже для склеивания мрамора в метро.

Борис Яковлевич Эльберт (слева) — советский ученый в области микробиологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель наук Киргизской ССР. Николай Акимович Гайский (справа) — микробиолог, доктор медицинских наук, профессор ИГМИ, создатель туляремийной вакцины, лауреат Сталинской премии

Не отставали и врачи. Во время войны медики, химики и биологи создали вакцины от туляремии и туберкулеза, новые лекарства и мази (в том числе мазь Вишневского). За выдающееся достижение советской микробиологии и иммунологии Гайский и Эльберт в 1946 году стали лауреатами Государственной премии СССР.

Читайте также: