Что такое стигма по отношению к вич инфицированным работникам

Опубликовано: 17.02.2026

Введение

Сейчас большое количество больных подвергается дискриминации и стигматизации со стороны здоровой части населения. Стигматизация взаимосвязана с дискриминацией – критическим отношением общества к больному, которое приводит к снижению его жизненных способностей [1, 2].

В медицине теория стигматизации активно изучается по отношению к психическим и соматическим больным (например, ВИЧ-инфицированные, инвалиды).

ВИЧ-инфицированные (ВИЧ+) также подвержены стигме – им незаслуженно приписываются отрицательные качества, их принимают за безнравственных, недостойных и неблагопристойных людей, которые угрожают обществу. Такое негативное отношение приводит этих людей к самостигматизации.

Самостигматизация несет вред психическому и физическому здоровью человека, и может приводить к негативным последствиям как для больного, так и для окружающих его людей. Они включают в себя утрату дружбы и семьи, потерю учебы и работы, отказ в медицинском обслуживании [1, 3].

Стигматизация ВИЧ+

Стигма – это социально сконструированное явление, которое приводит к обесцениванию человека и имеет негативное влияние на стигматизированного человека. Термин был придуман еще в древней Греции для названия телесных признаков, демонстрирующих внешние или моральные негативные черты человека. Сейчас этот термин также используется, подчеркивая унизительный статус человека как индивида. Возникновение стигмы весьма просто: общество категорирует людей, основываясь на первом впечатлении, а также внешнем виде людей, определяя его социальную идентичность [8].

- телесные недостатки (физические отклонения);

- стиль жизни (гомосексуализм, употребление наркотиков, попытки самоубийства);

- врожденная стигма (раса, национальность, религия) [8].

Стигматизированные люди не понимают, что о них думают другие, любые их ошибки интерпретируются как проявление стигмы, отчего человек начинает ощущать дискомфорт и незащищенность. При этом люди с такой же стигмой оказывают друг другу моральную поддержку, организуя собственный круг «нормальных людей». Как правило, болезни, подвергающиеся стигматизации – это болезни, в приобретении которых общество винит самих больных, это прогрессирующие болезни, неизлечимые. Также это болезни, о которых общество мало осведомлено, либо симптомы, которые тяжело скрыть [8].

Различают внешнюю и внутреннюю стигму. Внешняя касается конкретных проявлений и дискриминации, включающей в себя несколько уровней – политический, социальный, индивидуальный. Она состоит из социальных стереотипов, а также ярко проявляется в агрессии, угнетении и осуждении со стороны общества. Внутренняя стигма включает в себя стыд и страх, комплекс неполноценности и депрессии, перерастая в самостигматизацию. При слиянии двух или более стигм появляется двойная стигма [1, 8].

Стигма ВИЧ возникает во всех сферах жизни – от партнеров до семьи, от соседей до коллег, на рабочем месте и в школах, но, когда она возникает в системе здравоохранения, она особенно вредна для здоровья, будь профилактика заболевания или его лечение. Повсеместное присутствие стигмы в медицинских учреждениях по всему миру хорошо задокументировано. Они варьируются от более видимых форм, таких как прямой отказ в обслуживании и словесные оскорбления, до более тонких форм, таких как низкий уровень ухода, передача обязанностей по уходу от старшего персонала к младшему, сплетни, унижающие язык тела, и более длительное время ожидания [5].

Стигма ВИЧ состоит из трех элементов:

- Проблема знания (невежество)

- Проблема отношения (предубеждение)

- Проблема поведения (дискриминация) [5].

Вмешательства по снижению стигмы:

Был разработан метод предварительной программной теории, который включает в себя следующие компоненты:

- Четыре типа стратегий, направленных на снижение стигмы, а именно: повышение осведомленности населения о ВИЧ-проблеме, влияние на нормативное поведение населения, оказание поддержки, реформа законодательства (табл. 1) [6].

- Три предварительных результата, которые получились при применении стратегий: повышение грамотности, изменения отношения, изменение поведения (табл. 2) [6].

- Один окончательный результат: ввод теста на ВИЧ [6].

Стратегии вмешательств, направленных на снижение стигмы [6]

Средства массовой информации и межличностное общение, фильмы, программы санитарного просвещения, ролевые игры, групповые дискуссии, свидетельские показания защитников ВИЧ, презентация, семинар, вопросы и ответы, обмен сообщениями по мобильному телефону, обучение, мотивационные интервью, обучение сверстников

Антиретровирусная терапия (АРТ), отказ от тестирования, профилактика передачи от матери ребенку, добровольное консультирование и тестирование (ДКТ), мобильные ДКТ, домашние ДКТ, интеграция услуг по ВИЧ и РЗ, общественное тестирование, семейное тестирование и консультирование, привлечение ВИЧ+ к вмешательству

Детские клубы, мобилизация местных консультантов, обсуждение с лидерами сообщества, мобилизация традиционных практикующих врачей

Социально-экономическая поддержка участия сообщества, контакты с пострадавшей группой, улучшение навыков преодоления трудностей путем вовлечения и расширения прав и возможностей, службы поддержки после тестирования, стимулы

Формирование больничного руководящего комитета по надзору за качеством медицинской помощи, разработка больничной политики, применение универсальных мер предосторожности, обеспечение стимулов для тестирования

В общей сложности известно 30 интервенционных исследований, большинство которых было проведено в Африке (19), Азии (5), Южной Америке (3), и Северной Америке (1). Три вмешательства включали сразу несколько стран, а именно Лесото, Малави, Южную Африку, Танзанию, Зимбабве и Таиланд [6].

Предварительные результаты, получившиеся при применении стратегий [6]

Знания о ВИЧ поддаются контролю, профилактическим мерам, измененным негативным убеждениям, измененным нормам сообщества, нормализации, знанию универсальных мер предосторожности, измененным сексуальным табу

Снижение страха (самостигма), снижение воспринимаемой стигмы (стыд и беспокойство), принятие услуг тестирования, повышение терпимости и комфорта с ВИЧ+ в различных ситуациях, принятие ВИЧ+; соблюдение конфиденциальности среди работников здравоохранения, меньшее одобрение политики, направленной на отделение ВИЧ+

Комфорт, взаимодействие ВИЧ+ в сообществе, снижение склонностей к исключению ВИЧ+, уменьшение вины, снижение уровня стигмы, связанной с ВИЧ+ в обществе, поощрение других к тестированию

Заключение по методу программной теории: эти вмешательства дают эффект двумя основными путями:

а) повышение грамотности ведет к изменениям в стигматизации и повышении уровня прохождения теста на ВИЧ

б) повышение грамотности и изменение отношения приводят к изменениям в стигматизирующем поведении и, следовательно, приводят к принятию теста на ВИЧ. Кроме того, эта программная теория поддерживает адаптацию стратегий вмешательства с точки зрения социально-структурного и культурного контекста, а также нацеленность населения на снижение стигмы и повышение уровня тестирования на ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД) [6].

Все больше людей в СНСД сталкиваются с инвалидностью, заболеваемостью и смертностью из-за хронических заболеваний. Неспособность вовлечь ВИЧ+ людей в пожизненный уход и лечение имеет серьезные последствия для здоровья отдельных лиц и населения, продуктивности страны [6].

Стигма ВИЧ+ в разных странах мира

В Индии исследования показали высокий уровень стигмы, связанной с ВИЧ, среди медицинского персонала, что может привести к одобрению политики принуждения, нарушениям конфиденциальности и дифференцированному лечению на основе ВИЧ-статуса. Известно, что медицинские учреждения занимаются такими дискриминационными действиями, как сжигание постельного белья, используемого ВИЧ+, выставление им счетов за расходы на материалы для инфекционного контроля и использование двойных перчаток или перчаток только для взаимодействия с этим пациентом [6].

В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, перед системами здравоохранения стоит задача диагностики и удержания растущего числа пациентов, получающих АРТ.

В Замбии около 1,2 млн человек живут с ВИЧ, две трети из которых начали АРТ. 86% людей, живущих с ВИЧ, оставались под наблюдением через 12 месяцев и 78% через 24 месяца после начала АРТ. 22% умерли в течение двух лет после начала АРТ [7].

В ходе опроса 3257 пациентов, находящихся на АРТ было выявлено, что общество приняло ВИЧ+ людей, но они все равно ощущали или ожидали стигму [7].

Пациенты часто отмечали, что бесплатный уход и лечение при ВИЧ является важным структурным фактором, но факт недобровольного раскрытия информации для людей, посещающих клинику, приводит к сплетням в обществе. Поэтому расстояние до клиники, находящейся вне зоны жилья пациентов также сыграло свою роль. Многие посещали медицинские центры за пределами собственного жилого района, чтобы сохранить конфиденциальность, но при этом не имели средств для регулярной оплаты транспорта. Ряд пациентов считали, что медработники играют важную роль в поощрении к позитивному мышлению своего диагноза и оказании им консультативной и эмоциональной поддержки.

Большое количество опрошенных назвали работников здравоохранения наиболее вероятным источником достоверной информации об уходе и лечении ВИЧ+.

Интервью также показали, что медработники часто не уделяли должного внимания деталям, не соответствовали стандартам конфиденциальности, проявляли неуважение и оскорбляли, тем самым способствуя негативному восприятию службы здравоохранения.

Несмотря на многие проблемы, связанные со стигмой, некоторые описали клинику как среду, в которой они получали общую эмоциональную или психосоциальную поддержку от других ВИЧ+ людей. Пациенты также описали строгость процессов ухода за ВИЧ+, включая измерение веса и температуры и анализы крови, в качестве важного фактора их долгосрочного участия в лечении через чувство доверия пациентов к медицинскому работнику и системе здравоохранения.

Почти две трети всех опрошенных ВИЧ+ заявили, что на их участие в лечении и уходе повлияло желание быть здоровым. Они отметили, что здоровье, достаточное для того, чтобы ухаживать за своими детьми, является важным фактором при принятии решения о обращении за лечением.

Для женщин после родов сложилась смешанная картина в отношении мотивации оставаться под опекой. Некоторые женщины боялись раскрывать свой статус мужьям или семье, и отсутствовали мотивы для защиты своего ребенка от ВИЧ-инфекции [7].

Опыт жизни с ВИЧ и участия в его лечении (или вообще любой медицинской помощи) является социальным, а не индивидуальным опытом. Различные уровни социального взаимодействия и взаимозависимости опосредовали готовность (мотивацию) и способность человека (знания и навыки решения проблем) заниматься уходом. Широкие социальные нормы, касающиеся семейной жизни, часто выражали индивидуальные мотивы, такие как цель заботы о детях или их защита [3, 7].

В Российской Федерации употребление инъекционных наркотиков является основным путем передачи ВИЧ от групп высокого риска к населению в целом [4].

Большинство (64–82%) россиян, инфицированных ВИЧ, являются ПИН (употребление инъекционных наркотиков), среди которых передача происходит через совместное использование игл. Это несет в себе потенциальную возможность распространения вируса среди их половых партнеров – «промежуточных групп населения», что подтверждает необходимость профилактики ВИЧ в России для таких групп населения, как ПИН.

Снижение вреда, достигаемое благодаря достаточному обеспечению чистыми шприцами и лечением наркомании, снижает риск передачи ВИЧ.

Методы правоохранительных органов в Российской Федерации часто носят карательный характер и, связаны с рискованным поведением в отношении ВИЧ+ ПИН. Полиция должна включать в свои тренинги принципы эффективной профилактики употребления психоактивных веществ и снижения риска ВИЧ [4].

Одно исследование на границе Мексики и США среди работниц секс-бизнеса показало, что ВИЧ-инфекция чаще встречается среди тех, кто подвергся конфискации шприцев полицией, чем тех, кто этого не делал, а ВИЧ-инфекция независимо связана с конфискацией шприцев полицией. В исследовании из Филадельфии было установлено, что увеличение присутствия уличной полиции связано с уменьшением посещаемости программ по снижению вреда, особенно среди социальных меньшинств.

Профилактика ВИЧ направлена на предотвращение передачи ВИЧ. По мере того, как возрастают данные о роли генетических, экологических и социальных детерминант в отношении здоровья и рискованного поведения, растет и понимание того, что передача ВИЧ – это не просто результат решений и поведения на индивидуальном уровне. Скорее, на риск передачи ВИЧ влияют взаимодействия отдельных, биологических факторов и факторов окружающей среды [4].

Среда риска – это пространство, социальное или физическое, в котором различные факторы окружающей среды взаимодействуют и определяют шансы возникновения риска. Несколько типов среды риска (например, физическая, социальная, экономическая, правовая, политическая) взаимодействуют на различных уровнях воздействия (микро, мезо и макро).

Признавая, что насилие и уязвимость способствуют формированию среды риска заражения ВИЧ, в которой социальные и структурные факторы неразрывно связаны с доминирующими политическими и экономическими факторами, нам необходимо понимание структурных изменений, необходимых в широких рамках справедливости в отношении здоровья, социальной справедливости и права человека для реализации эффективной «структурной» профилактики ВИЧ [4].

Позитивные изменения в этих различных типах и на разных уровнях среды для снижения передачи ВИЧ могут создать «благоприятную среду» для снижения риска заражения ВИЧ. И среда риска, и индивидуальное поведение могут изменяться и влиять друг на друга. Это означает, что эффективная комплексная профилактика ВИЧ включает не только вмешательства, направленные на индивидуальное поведение, но также изменения в местной среде, способствующие и поддерживающие укрепление здоровья и изменения поведения.

ПИН подвергаются сильной стигматизации в России, и такое отношение, по-видимому, способствует насилию в отношении ПИН [4].

Структурные профилактические меры, направленные на изменение отношения полиции к ПИН, могут повлиять на передачу ВИЧ в разных странах мира, включая Россию.

Заключение

Ограничение эпидемии ВИЧ в мире и России требует не только лечения ВИЧ+ и профилактических программ для изменения индивидуального поведения среди ключевых групп населения. Тренинги полицейских и введение ключевого показателя эффективности их работы, такого как направление ПИН к наркозависимости или лечению ВИЧ-инфекции, – это два возможных вмешательства для изменения среды риска ПИН в России с учетом оперативной среды правоохранительных органов. Решение проблем среды риска путем реализации научно обоснованных программ по профилактике и лечению наркомании и ВИЧ могут предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ в России [1, 3].

Страх заражения усугубляется все еще встречающимися недостатком индивидуальных средств защиты, инструментов, не вполне реалистичными представлениями о таком риске заражения при выполнении профессиональных обязанностей, недостаточным знанием алгоритма действий в случае «аварии на рабочем месте».

Необходимо повысить грамотность медицинских работников по вопросам ВИЧ-инфекции. В эти программы следует включить освоение деонтологической тактики различных специальностей. А особое внимание нужно уделить вопросам этики в области ВИЧ-инфекции и СПИДа [3, 4].

2. Голенков А.В. Опыт использования краткой шкалы СПИД-ассоциированной стигмы [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России. -2010. - № 3. - Режим доступа: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_3_4/nomer/nomer01.php

3. Голенков А.В. Причины негативного отношения медицинских работников к ВИЧ-инфицированным и пути его преодоления // Медицинская сестра. -2008. - № 8. - С. 8-11

4. Голенков А.В., Щербаков А.А. Сферы дискриминации ВИЧ-инфицированных (по результатам опроса медицинских работников) // Вестник Чувашского университета. - 2011. - № 3. - С. 327-334

5. Загайнова А.И., Калачева А.В. Профилактика ВИЧ-инфекции в молодёжной среде. Модуль III. Методический пакет и протокол тренинга I-II ступеней по подготовке равных инструкторов. - Иркутск, 2013. - 207 с

6. Звоновский В.Б. ВИЧистигма // Журнал исследований социальной политики. - 2008. - Т. 6, № 4. - С. 505-522

7. Кабанов М., Ломаченков А., Коцюбинский А., Бурковский Г., Юрьев А. Уменьшение стигматизации и дискриминации в отношении психически больных // Социальная и клиническая психиатрия. - 1999. -№ 2. - С. 23-28

8. Киржанова В.В., Аверин Ю.П., Ладная Н.Н., Беляева В.В. О проведении поведенческого надзора среди больных ВИЧ-инфекцией: методические рекомендации. - М., 2007. - 121 с

9. Кнуф А., Эпов Л.Ю. Стигма: теория и практика (окончание) // Знание. Понимание. Умение. - 2006. -№ 3. - С. 116-122

10. Кузнецова О.Ю., Лебедев А.К., Мицура В.М., Кузнецов Н.И., Плавинский С.Л., Иванова Н.В. Отношение врачей Санкт-Петербурга и Гомеля к ВИЧ-инфицированным // Российский семейный врач. -2008. - Т. 12, № 3. - С. 45-49

11. Луговая Е.А. Современная российская проблематика стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных людей // Вестник Поволжского института управления. - 2007. - № 13. - С. 159-163

12. Новиков Е. Отверженные. Об отношении общества к психически больным. Этический анализ // Российское гуманитарное общество. Здравый смысл. - 2004. - № 4

13. Отличия ВИЧ от СПИД [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn--b1am9b.xn--p1ai/vich_spid_otlichiya.html

14. Официальная статистика по ВИЧ в России за 2017 год (свежая, аналитика, графики) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html

15. Столярова Е.В. Особенности личности людей, живущих с ВИЧ, столкнувшихся с нетолерантностью со стороны работников медицинских учреждений // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. -№ 54. - С. 424-427

16. Тюменкова Г.В., Портнова А.А., Кекелидзе З.И. Стигматизация и дискриминация больных эпилепсией // Российский психиатрический журнал. - 2005. -№ 4. - С. 51-57

17. Фортыгина Ю.А., Коваленко Ю.А. Проблема одиночества и создания семьи у ВИЧ-инфицированных людей // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. - 2017. - № 4 (19). -С. 67-70

18. Чернявская О.А., Иоанниди Е.А. Некоторые аспекты проблемы стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом // Социология медицины. - 2014. - № 2. - С. 55-57

19. Чернявская О.А., Иоанниди Е.А. Оценка готовности студентов медицинского вуза к выполнению профессиональной роли в системе медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. - 2015. - № 3 (55). - С. 82-85

20. Шатохина В.В. ВИЧ-инфекция как социальная проблема // Инновационная наука. - 2016. - № 12-3. - С. 141-142

21. ЮНЭЙДС. Стигматизация, дискриминация и отказ в предоставлении услуг, связанных с ВИЧ/ СПИДом: формы, среда и определяющие факторы. Данные научных исследований в Уганде и в Индии. -Женева, 2000. - 44 с

22. Baker G.A., Brooks J.L., Buck D., Jacoby A. (2000). The stigma of epilepsy: a European perspective. Epilepsia, 41 (1), 98-104.

23. Baskind R., Birbeck G.L. (2005). Epilepsy-associated stigma in sub-Saharan Africa: The social landscape of a disease. Epilepsy Behav, 7 (1), 68-73.

24. Kelly J.D., Reid M.J., Lahiff M., Tsai A.C., Weiser S.D. (2017). Community-level HIV stigma as a driver for HIV transmission risk behaviors and sexually transmitted diseases in Sierra Leone: A population-based study. Acquir Immune Defic Syndr, 75 (4), 399-407. DOI: 10.1097/QAI.0000000000001418

25. Nyblade L., Jain A., Benkirane M., Li L., Lohiniva A.L., McLean R., Turan J.M., Varas-Di'az N., Cintrôn-Bou F., Guan J., Kwena Z., Thomas W. (2013). A brief, standardized tool for measuring HIV-related stigma among health facility staff: results of field testing in China, Dominica, Egypt, Kenya, Puerto Rico and St. Christopher & Nevis. Int AIDS Soc, 16 (3 Suppl 2), 18718. DOI: 10.7448/IAS.16.3.18718

26. Srithanaviboonchai K., Stockton M., Pudpong N., Chariyalertsak S., Prakongsai P., Chariyalertsak C., Smutraprapoot P., Nyblade L. (2017). Building the evidence base for stigma and discrimination-reduction programming in Thailand: development of tools to measure healthcare stigma and discrimination. BMC Public Health, 17 (1), 245. DOI: 10.1186/s12889-017-4172-4

27. Stangl A.L., Lloyd J.K., Brady L.M., Holland C.E., Baral S. (2013). A systematic review of interventions to reduce HIV-related stigma and discrimination from 2002 to 2013: how far have we come? Int AIDS Soc, 16 (3 Suppl 2), 18734. DOI: 10.7448/IAS.16.3.18734

28. Unnikrishnan B., Mithra P.P., Rekha T., Reshmi B. (2010). Awareness and attitude of the general public toward HIV/AIDS in Coastal Karnataka. Indian J Community Med, 35 (1), 142-146. DOI: 10.4103/09700218.62580

29. Vorasane S., Jimba M., Kikuchi K., Yasuoka J., Nanishi K., Durham J., Sychareun V. (2017). An investigation of stigmatizing attitudes towards people living with HIV/ AIDS by doctors and nurses in Vientiane, Lao PDR. BMC Health Serv Res, 17 (1), 125. DOI: 10.1186/s12913-017-2068-8

30. Wagner A.C., Hart T.A., McShane K.E., Margolese S., Girard T.A. (2014). Health care provider attitudes and beliefs about people living with HIV: Initial validation of the Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS). AIDS Behav, 18 (12), 2397-2408. DOI: 10.1007/s10461-014-0834-8

31. Weinreich S., Benn C. (2003). AIDS - Eine Krankheit verändert die Welt. Frankfurt am Main, 246 p.

32. Weiss R.A. (1993). How does HIV cause AIDS? Science, 260 (5112), 1273-1279.

Для цитирования:

Маркова Д.П., Сутурина Л.В. Проблема стигматизации ВИЧ-инфицированных пациентов со стороны медицинских работников: литературный обзор. Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(3):160-164. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.3.25

For citation:

Markova D.P., Suturina L.V. The problem of stigmatization of HIV-infected patients by the medical workers: literature review. Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(3):160-164. (In Russ.) https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.3.25

alt="Creative Commons License" width="" />

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

Стигма — сложное социальное явление, используемое для обозначения «постыдных» и «неприемлемых» в обществе качеств. Как следствие, появляется большое количество негативных стереотипов и представлений об обладателях этих качеств. Что касается ВИЧ и стигмы, то во многом они неотделимы друг от друга. Это связано и с осуждением некоторых путей передачи (например, при использовании наркопотребителями одного шприца), и с тем, что в группе риска находятся представители и без того маргинализированных групп (МСМ, трансгендерные женщины, секс-работники).

Еще в 1999 году, в рамках проекта Horizons program, была изучена специфика стигмы в отношении людей с ВИЧ. Она существует на межличностном, институциональном и законодательном уровнях, а к ее последствиям относят социальную изоляцию, физическое и психологическое насилие, отсутствие доступа к тем или иным услугам.

Поскольку стигма проявляется на разных уровнях, то и бороться с ней нужно комплексно. ЮНЭЙДС предлагает работать как с причинами ее возникновения, так и с отдельными группами населения. Например, в качестве целевой аудитории могут быть выбраны те, кто боятся заразиться в быту, и те, кто проводят знак равенства между ВИЧ-статусом и асоциальным поведением. В обоих случаях будут уместны просветительские кампании в медиа и образовательных учреждениях, дискуссии в публичном пространстве.

Согласно рекомендациям UNAIDS, стратегии дестигматизации необходимо продвигать наравне с превентивными программами, поскольку одно тесно связано с другим. В частности, именно наличие предубеждений в обществе мешает продвижению инициатив по профилактике ВИЧ. А оценка их эффективности, конечно, невозможна без сбора статистики.

NAT (National AIDS Trust) выделяет пять подходов к борьбе со стигматизацией, однако подчеркивает, что они могут комбинироваться или дополняться другими стратегиями. Организация также говорит о важности просвещения, которое может быть направлено как на широкую аудиторию, так и на ключевые группы. Однако недостаточно просто рассказать людям о стигме, нужно еще и развивать у них навыки критического мышления, чтобы распознавать ее проявления. Это может происходить, например, в формате воркшопов, в процессе партисипативного образования.

Еще один подход подразумевает работу с самим ВИЧ-положительными людьми (в частности, речь о важности консультирования), что позволит бороться со внутренней стигмой. Последние две стратегии связаны с продвижением законодательных инициатив и структурных изменений на законодательном уровне и с созданием условий, при которых широкая аудитория может пообщаться с людьми, живущими с ВИЧ.

«Борись со стигмой».

Работа с медицинским сообществом

Обучение сотрудников медицинской сферы — одно из ключевых направлений при работе со стигмой. В 2008 году в четырех вьетнамских больницах были проведены просветительские мероприятия о ВИЧ. Общий охват программы составил около 800 сотрудников, в число которых вошли не только врачи и медсестры, но и обслуживающий персонал (в том числе уборщики).

Для каждой из больниц был подготовлен комплекс мероприятий о вирусе и путях его распространения. В двух учреждениях также дополнительно провели воркшоп о причинах возникновения стигмы, где участвовали люди с ВИЧ. Оба случая имели положительные результаты, но во втором эффективность была выше. В частности, удалось снизить число случаев, когда ВИЧ-статус указывался в медкартах и на кроватях пациентов, врачи стали реже использовать перчатки из боязни заразиться при бытовом контакте.

Большую эффективность контактной стратегии, когда сотрудники могут вживую пообщаться с ВИЧ-положительными людьми, показали и исследования в Гонконге. Две группы студенток-медсестер также участвовали в просветительских тренингах. Часть испытуемых рассказывали о том, как работает стигматизация, какой ущерб она наносит и как ее распознать.

В 2012 году в Таиланде около половины людей, живущих с ВИЧ, поздно обратились за помощью из-за страха столкнуться с дискриминацией. Министерство здравоохранения обнаружило, что около 80 % медицинских сотрудников хотя бы раз негативно относились к ВИЧ-положительным пациентам. Около 20 % опрошенных знали коллег, которые отказывались работать с такими людьми. В ответ на это на государственном уровне были разработаны просветительские инициативы для работников медицинских учреждений. Первые же результаты показали, что эти меры помогают улучшить отношение врачей к пациентам с ВИЧ.

Сотрудников больницы Champasak Hospital в Лаосе обучали вежливому и тактичному общению с пациентами, начиная со стойки регистрации, чтобы с самого начала создать безопасную атмосферу для людей с ВИЧ. Обучение проводилось в 2018 году в рамках программы The Southeast Asia Stigma Reduction QI Learning Network, куда вошли четыре страны из Юго-Восточной Азии.

Положительная репрезентация в медиа

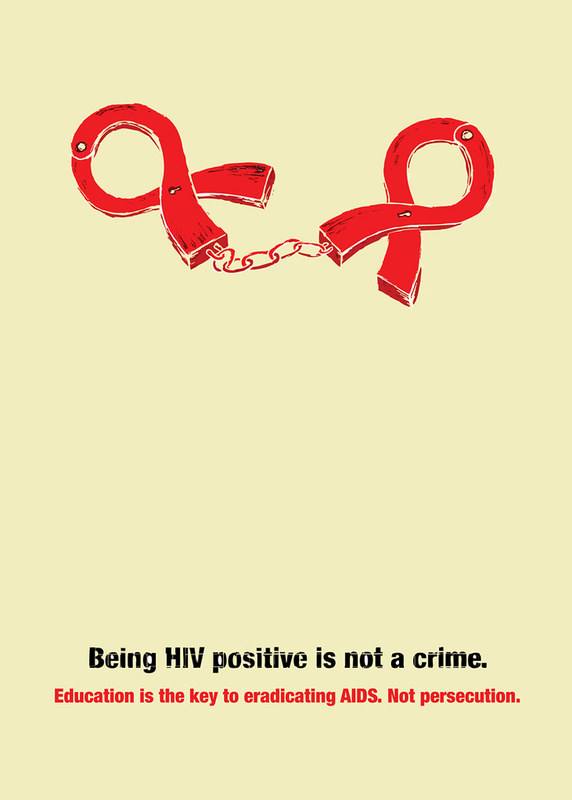

«Быть ВИЧ-положительным – не преступление. Образование – ключ к избавлению от СПИДа. Не преследование».

Похожая кампания проходила в Италии в 2013–2014 годах, продолжает NAT. Организация LILA создала серию ярких изображений с людьми разных профессий, где было написано: «HIV positive or not…» («ВИЧ-позитивный или нет…»), а на обратной стороне содержалась общая информация о ВИЧ. Такие листовки и плакаты распространялись в ресторанах.

В ходе исследования Horizons было выявлено, что одни и те же стратегии по-разному влияют на определенные формы стигмы. В частности, восприятие МСМ и секс-работников как переносчиков ВИЧ очень сложно разрушить. После изучения публикаций СМИ в Сенегале исследователи обнаружили большое количество негативных публикаций о геях, что способствовало усилению стигматизации в обществе. Поэтому летом 2003 года был проведен двухдневный тренинг для журналистов, участие в котором принимали как эксперты в области ВИЧ, так и МСМ. Как результат, на протяжении последующих 18 месяцев в местных газетах больше не появлялись дискриминирующие статьи.

О важности положительной репрезентации людей с ВИЧ сообщает и NAT. В 2010 году организация совместно с Национальным союзом журналистов Великобритании (National Union of Journalists) выпустила рекомендации о том, как писать о ВИЧ, а также сообщала о негативных публикациях в местную Комиссию по рассмотрению жалоб на прессу (Press Complaints Commission). Мониторинг медиа показал, что спустя год количество некорректных материалов о ВИЧ снизился, хотя они и не исчезли полностью.

Материалы в СМИ не могут заменить реальную встречу с людьми, живущими с ВИЧ, но это хороший инструмент для работы с теми, у кого нет таких знакомых и кто не может посетить, например, специализированный тренинг. В основу проекта Always Hear («Всегда слышать»), посвященного негативному влиянию стигмы на жизнь людей, вошли реальные истории. А в рамках кампании Life in my Shoes молодежи показывали видео о жизни молодых людей с ВИЧ, после чего проходили совместные обсуждения.

Борьба со внутренней стигмой

Одна из действенных стратегий дестигматизации называется «мобилизация сообщества» (community mobilization) и подразумевает работу с ключевыми группами. Кампания HIVstigma.com была запущена организацией «Альянс сексуального здоровья гомосексуальных мужчин» (Gay Men’s Sexual Health Alliance — GMSH) и была направлена на борьбу со стигмой в отношении ВИЧ среди геев и бисексуальных мужчин.

Их просили ответить на вопрос «Если бы вас отвергали каждый раз, когда вы сообщали о своем ВИЧ+ статусе, продолжили бы вы это делать?» (If you were rejected every time you disclosed, would you?) На протяжении пяти месяцев сайт посетили более 20 тысяч уникальных пользователей сети, почти 4500 человек возвращались туда от 6 до 10 или более раз. В блогах велись дискуссии о том, как отделить страх заразиться от стигматизации конкретных людей, о формах, причинах и последствиях стигмы. Согласно результатам опроса, посетившие сайт люди стали чаще признавать ее существование.

Уничтожение стигмы внутри ключевых групп также стимулирует людей узнавать свой ВИЧ-статус. Исследование показало, что бразильские дальнобойщики отказываются тестироваться из-за стигматизации. В ответ на это Horizons и партнеры разработали инициативу, в рамках которой на таможне был размещен медицинский пункт. Там можно было не только сдать тест на ВИЧ, но и, например, узнать уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление.

На старте меньше половины респондентов когда-либо тестировались на ВИЧ. После появления этой услуги их число увеличилось на 49 % (в месте проведения эксперимента), а участники отмечали, что считают эту услугу полезной, не связывают ее со стигматизацией.

Группа исследователей обнаружила, что в Сенегале МСМ боятся сообщать врачам о своей сексуальной ориентации и это мешает тестированию на ВИЧ и ИППП. Команда проекта занялась внедрением мер по повышению чувствительности сотрудников медучреждений к особым потребностям этой группы. В частности, возможность анонимного тестирования способствует снижению внутренней стигмы.

В Замбии существуют так называемые anti-AIDS clubs — клубы по борьбе со СПИДом, ориентированные на молодежь. Проект имеет собственный ресурсный центр, проводит образовательные и досуговые мероприятия. Одно из направлений проекта — помощь жителям сельских районов, имеющим положительный ВИЧ-статус. Тот факт, что молодежь оказывала им поддержку, снижал уровень предвзятости по отношению к таким людям.

Помимо перечисленных подходов и стратегий, существует и множество других. Можно продвигать решения на уровне законодательства или работать с бизнесами. Важно понимать, что никакая программа не сможет искоренить стигму полностью, но в комплексе разные подходы позволят снизить ее. Кроме того, их эффективность зависит от множества факторов, поэтому без специальных исследований невозможно понять, что будет или не будет работать в России.

В 2003 году ООН объявила, что темой международного дня борьбы со СПИдом и компании 2003 -2004 года остается прошлого года «Стигма и дискриминация». Проблема стигмы и дискриминации было основной сложностью борьбы со СПИДом с самого начало эпидемии. Но если понятие дискриминации знакомо русскоязычному читателю то слова « стигма» является относительно новым, не всегда понятным термином.

Стигма (дословно « ярлык», «клеймо») – чрезвычайно сильный социальный ярлык, который полностью меняет отношение к другим людям и к самим себе, заставляя, относится к человеку только как к носителю нежелательного качества. Существует различные попытки определить стигму как явление. Однако многочисленные исследование позволяют сказать: каждый раз, когда речь идет о стигме, можно увидеть 3 общих черты – три правила стигмы:

- Различия между людьми подчеркиваются и считаются важными.

- Людям с различиями приписывают негативные качества.

- Люди делятся на «нас» и «их».

Если люди считают какое-то отличие очень важным, приписывают людям, у которых оно есть, отрицательные черты, и могут легко разделить по этому признаку людей на «нас» и «их»- речь идет о стигме.

В обществе существуют различные виды проявлений стигмы, который поддерживает друг друга:

- Культурная стигма

- Институциональная стигма

- Личная стигма

- Межличностная стигма

У стигмы, как у медали есть 2 стороны, она может быть внешней и внутренней, в зависимости от того, направленно ли она на других людей либо на самого себя.

Дискриминация стигма, которая стала действием. Дискриминация возможна только благодаря неравному распределению власти и контроля в обществе. Так пациент может стигматизировать врачей, считая, что они все плохо относятся к ВИЧ- положительным и ничего не понимают в лечении. Подобные взгляды являются стигмой, но они не могут привести к дискриминации. Если же у врача есть стигма по отношению к пациенту с ВИЧ, то дискриминация тут же становится, возможно, например, он может отказаться от оказания мед. помощи. Почему же из всех инфекций и заболеваний именно ВИЧ так «повезло» на стигму?

Причина в том, что для развития стигмы необходимо почва: не зная и страх. Если людям не хватает информации, то они выполняют эту не хватку, обобщая и изобретая ложные стереотипы. Если, эти стереотипы связаны с чем- то, что пугает человека, то людям, обладающими этим качеством начинают приписываться негативные черты, поддерживающие существующие страхи и целый ряд факторов способствует стигматизации людей с ВИЧ.

Важно также помнить о том, что стигма - это полностью иррациональное чувство, и даже эти факторы не могут объяснить, почему люди так слепо соглашаются со стигматизированной точкой зрения.

Стигма описывается как динамичный процесс девальвации личности, который «в значительной степени дискредитирует» индивидуума в глазах окружающих. Качества, на основе которых возникает стигма, могут быть самыми случайными – например, цвет кожи, манера говорить или сексуальная ориентация. В различных культурах или обществах определенные качества принято считать дискредитирующими или недостойными.

Стигма в связи с ВИЧ многогранна и имеет тенденцию к развитию и усилению негативных факторов вследствие того, что ВИЧ и СПИД ассоциируются с видами поведения, которые и без того считаются маргинальными, например секс-бизнесом, незаконным потреблением наркотиков, гомосексуализмом или транссексуальными отношениями. Кроме того, она усиливает страхи «аутсайдеров» и представителей уязвимых групп, таких как заключенные и мигранты. Распространено мнение, что люди, живущие с ВИЧ, заслужили свою судьбу, потому что совершили какие-то «неправильные проступки». Обвиняя отдельных людей или определенные группы населения («не такие, как все»), другие представители общества не признают собственный риск, избавляют себя от ответственности за решение проблемы и предоставление ухода пострадавшим.

В определенной степени стигма, основанная на страхе, вызвана боязнью людей перед последствиями ВИЧ-инфекции, в частности, высокой смертностью (особенно если лечение не предоставляется широко), или боязнью заразиться, или страхом тех, кто воочию увидел состояние больных СПИДом на последней стадии болезни.

Стигма имеет глубокие корни и основана на критериях повседневной жизни. Хотя связанные со СПИДом образы и различаются, принципиальная основа стигмы в связи со СПИДом способствует усилению социального неравенства. Особенно это касается неравенства по гендерному, расовому и национальному признаку, а также по сексуальной ориентации. Так, например, зачастую к женщинам и мужчинам относятся по-разному, если они инфицированы ВИЧ или если их в этом только подозревают: чаще всего вину возлагают на женщину, даже если источником инфицирования был ее муж; кроме того, инфицированные женщины имеют меньше шансов на то, что их не отвергнут общины, к которым они принадлежат.

Этот процесс связан с давно существующим гендерным неравенством, подкрепляемым представлениями о мужских и женских качествах, из-за которых во все времена именно женщин обвиняли в передаче любых сексуально передаваемых инфекций и приписывали им склонность к «супружеской неверности». Точно так же обвинения в адрес гомосексуалистов и транссексуалов основаны на давней стигматизации в связи с общественными представлениями об их образе жизни и сексуальных предпочтениях. Расовые и этнические стереотипы также способствуют стигме в связи со СПИДом. И, наконец, уязвимость к ВИЧ среди общин, живущих в нищете, усиливает и без того существующую стигматизацию экономически неблагополучных групп населения.

Таким образом, стигматизация в связи с ВИЧ представляет собой процесс дискредитации людей, живущих с ВИЧ. От этого могут пострадать не только люди, действительно инфицированные ВИЧ, или только подозреваемые в этом, но и те, кто пострадал от СПИДа косвенно – например, сироты или дети и члены семей ВИЧ-инфицированных.

Стигматизация может происходить и на другом уровне. Люди, живущие с ВИЧ, могут внутренне примириться с негативным отношением и реакцией окружающих, и зачастую такой процесс приводит к тому, что называется «внутренней стигмой» или самостигматизацией. Самостигматизация связана с тем, что некоторые авторы описывают как «ощущаемая» стигма в противоположность «внешней стигме», поскольку она в первую очередь затрагивает самолюбие и чувство собственного достоинства отдельного человека или общины. У людей, живущих с ВИЧ, это может проявляться в чувстве стыда, собственной неполноценности, заставляет их винить себя в том, что с ними произошло, и все это, вместе с чувством социальной изоляции, может привести к развитию депрессии, замыканию в себе и даже возникновению суицидальных мыслей.

Что такое дискриминация?

Там, где действует стигма, возникает дискриминация. Дискриминация представляет собой действия или бездействие, и направлена против тех людей, которые подвергаются стигматизации. По определению ЮНЭЙДС (2000 г.), приведенном в «Протоколе для выявления случаев дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ», дискриминацией считается любая форма произвольного проведения различий между людьми, их изоляция или ограничение прав, что негативно воздействует на людей, как правило (но не только) в связи с присущими им личностными характеристиками или предполагаемой принадлежностью к конкретной группе – в случае с ВИЧ и СПИДом это касается людей с подтвержденным или подозреваемым ВИЧ-положительным статусом, – независимо от того, оправданы ли такие меры.

Дискриминация в связи со СПИДом может происходить на разных уровнях. Существует дискриминация в семье и общине, и некоторые авторы называют такую форму «установленной стигмой». Имеются в виду намеренные действия или бездействие, совершаемые для того, чтобы унизить других людей, отказать им в предоставлении услуг или реализации их прав. Примеры такого типа дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, могут быть самыми разными: остракизм, то есть, изгнание женщины из семьи мужа к своим родственникам, если она получила положительный диагноз тестирования на ВИЧ, или если отмечаются первые признаки заболевания, или после того, как ее партнер умер от СПИДа; общественная изоляция и отказ от повседневного общения; словесные нападки; физическое насилие; словесные оскорбления и обвинения; распускание сплетен и отказ в предоставлении традиционных похоронных обрядов.

Существует дискриминация и на уровне институциональных организаций – в частности, на рабочих местах, в медицинских учреждениях, тюрьмах, образовательных учреждениях и социальных службах. Такая дискриминация закрепляет «привычную стигму» в институциональной политике и практике, которые дискриминируют людей, живущих с ВИЧ, или приводит к неприменению антидискриминационной политики или процедур для борьбы с дискриминацией. Примеры такого типа дискриминации людей, живущих с ВИЧ, приведены ниже.

- Медицинские учреждения: пониженные стандарты ухода, отказ в доступе к уходу и лечению, проведение тестирования на ВИЧ без согласия пациента, нарушение конфиденциальности, включая раскрытие информации о ВИЧ-положительном статусе пациента его родственникам и внешним организациям, негативное отношение и унижающие человеческое достоинство действия со стороны медицинского персонала.

- Рабочие места: отказ в трудоустройстве из-за ВИЧ-положительного статуса, обязательное тестирование на ВИЧ, исключение ВИЧ-положительных сотрудников из пенсионных схем и списков получающих пособия по болезни.

- Школы: отказ в приеме детей, пострадавших от ВИЧ, или увольнение учителей.

- Тюрьмы: принудительная изоляция ВИЧ-положительных заключенных, недопущение к коллективной деятельности.

На национальном уровне дискриминация может стать отражением официально принятой или узаконенной стигмы, которая закреплена в существующих законах и политике и применяется на практике. Это может привести к дальнейшей стигматизации людей, живущих с ВИЧ и, в свою очередь, узаконить дискриминацию.

Так, например, во многих странах действуют законы, ограничивающие права отдельных граждан и групп населения, пострадавших от ВИЧ. Предусмотренные ими действия включают:

- обязательное тестирование и скрининг групп населения и отдельных лиц;

- запрет людям, живущим с ВИЧ, заниматься определенными видами деятельности и профессиями;

- изоляция, заключение под арест и принудительное медицинское обследование, и лечение инфицированных лиц;

- ограничения на международные поездки и миграцию, включая обязательное тестирование на ВИЧ для тех, кто обращается за разрешением на работу, а также депортация ВИЧ-инфицированных иностранцев.

Дискриминация происходит и вследствие бездействия, например, из-за отсутствия или невыполнения законов, политики и процедур, направленных на удовлетворение и защиту прав людей, живущих с ВИЧ.

СПИД - одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце XX века. В настоящее время в мире официально зарегистрировано более 40 миллионов ВИЧ-инфицированных. В России общее количеств зарегистрированных людей с ВИЧ приближается к 500 000. СПИД относится к числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на планете.

ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, касаются так или иначе всех нас.

Каждый человек должен знать, что ВИЧ распространяется через половые контакты и через заражённую донорскую кровь или её компоненты, донорские органы и сперму, а также ВИЧ может передаваться между лицами, употребляющими наркотики, через общие иглы многоразового использования, при некоторых лечебных процедурах, или же от матери ребёнку во время беременности или родов. Нужно знать, что при ВИЧ-положительном статусе беременной женщины вероятность внутриутробного заражения плода составляет не более 50%, а при соблюдении специального лечения и комплекса профилактических мер – 8-15%.

ВИЧ НЕ передаётся при случайных бытовых контактах между людьми. ВИЧ нельзя заразиться воздушно-капельным путем, в бассейне или через общую кухонную утварь, посуду, пищу и туалетные принадлежности.

В нашем обществе, к сожалению, существует целый ряд социальных проблем, связанных с ВИЧ, и большинство из них возникает из-за нехватки информации о самом вирусе, о дискриминации ВИЧ-положительных людей в обществе и из-за недостаточной государственной поддержки.

Стигма и дискриминация

В любом обществе существует такое явление, как стигма. Стигма – это ярлык, имеющий негативный оттенок, своеобразное социальное клеймо. Люди думают, что СПИД – это страшно, потому что родились в обществе, которое панически боялось СПИДа. В первые годы распространения эпидемии ВИЧ фактически приравнивался к смерти, т.к. вирус обнаруживался только на стадии СПИДа. Поэтому диагноз вызывал слепой страх и чувство полной беспомощности.

История СПИДа также способствовала распространению дискриминации, поскольку первые случаи заболевания СПИДом были выявлены среди гомосексуалистов, потребителей инъекционных наркотиков и работников коммерческого секса. Поэтому в глазах обывателей СПИД, а, следовательно, и ВИЧ-инфекция, выглядели как болезнь "плохих людей", как "наказание за дурное поведение".

Многие думают, что если они не употребляют инъекционные наркотики и не практикуют случайные связи, значит, "они не такие" и ВИЧ не может их коснуться, а в распространении ВИЧ в России виноваты только группы риска. При этом на сегодняшний день эпидемия ВИЧ в России затрагивает все население.

У каждого человека есть возможность не допустить передачи вируса, практикуя защищенный секс и отказавшись раз и навсегда от употребления инъекционных наркотиков. Однако многие этого не делают, потому что думают: "Я не такой, как они, ВИЧ меня не касается". Это и приводит к распространению ВИЧ-инфекции среди населения.

Стигма является основной причиной дискриминации в обществе, нарушения прав человека. Для того чтобы положение изменилось, каждому из нас нужно начать с себя. Осознать, что ВИЧ действительно касается каждого, выяснить, как передается вирус и как снизить риск передачи, и думать о своем здоровье каждый день.

Права человека и ВИЧ/СПИД

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ в 2006 году лидеры стран мира подтвердили, что "полная реализация всех прав человека и основных свобод для всех является важнейшим компонентом глобальных ответных мер по борьбе с пандемией СПИДа".

Подготовленная Институтом "Открытое общество" декларация подтверждает, что сейчас более чем когда-либо права человека должны занимать центральное место в глобальной борьбе с ВИЧ и СПИДом. В декларации приводятся десять причин, почему права человека должны занимать центральное место в глобальной борьбе со СПИДом.

- Без соблюдения прав человека не удастся обеспечить общедоступность услуг

- Гендерное неравенство повышает уязвимость женщин перед ВИЧ, причем самые высокие темпы распространения инфекции наблюдаются сейчас среди женщин и девочек в наиболее пораженных эпидемией странах

- Права и нужды детей и молодежи часто игнорируются в мерах по борьбе с ВИЧ, хотя именно они во многих странах в наибольшей степени затронуты эпидемией

- Наиболее пострадавшим группам населения уделяется меньше всего внимания в национальных мерах по борьбе с ВИЧ

- Эффективные программы профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ подвергаются нападкам

- Активисты подвергаются риску, когда призывают правительства предоставлять больший доступ к услугам в связи с ВИЧ и СПИДом

- Защита прав человека - путь к защите здоровья общества

- СПИД ставит уникальные вопросы и требует экстраординарных мер

- Решения, основанные на правах человека, рациональны и эффективны

- Несмотря на обещания, все еще не хватает действия в области ВИЧ/СПИДа и прав человека.

Стигма и дискриминация в контексте ВИЧ/СПИДа являются одним из главным препятствий для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. АнтиСПИДовские организации различных стран мира уделяют все больше внимания вопросам соблюдения прав человека. К сожалению, в России, по мере распространения ВИЧ-инфекции, все большее количество людей ежедневно сталкивается с проблемами, вызванными нарушением прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа.

Самые различные группы населения оказываются по тем или иным причинам лишены права на сохранение здоровья. Подростки и молодые люди оказываются лишены доступа к адекватной информации о безопасном сексуальном поведении. Криминализация мешает потребителям наркотиков защитить себя от ВИЧ. Предрассудки и преследования не дают гомосексуалистам возможности адекватно заботиться о своем здоровье.

ВИЧ-положительные живут в обществе, имеют семьи, работают по различным специальностям. Дети с ВИЧ ходят в школы, ездят в летние лагеря, а некоторые дети, из числа зараженных в больницах еще в конце 80-х - начале 90-х, уже подросли и создают собственные семьи. Естественно, что в такой ситуации требуются дополнительные усилия по просвещению населения, чтобы, с одной стороны, дать возможность каждому человеку жить нормально и пользоваться всеми правами гражданина своей страны, а с другой стороны - предотвратить новые заражения.

Основные социальные проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом

В России нередко наличие ВИЧ-инфекции делает гражданина мишенью для различных нарушений прав. Незаконное обследование на ВИЧ без согласия человека, разглашение диагноза, незаконное увольнение с работы, вынужденный переезд на новое место жительства из-за гонений и дискриминации, недоступность медицинских и социальных служб на новом месте из-за отсутствия регистрации – это далеко не полный перечень проблем, с которыми может столкнуться человек с ВИЧ-положительным статусом.

Необходимо знать, что обследование на ВИЧ является обязательным лишь для ограниченного круга лиц. В России обязательно проходят обследование только две группы - это доноры и сотрудники центров СПИДа. Несмотря на это, распространены случаи обследования пациентов на ВИЧ без их ведома и согласия, а также случаи незаконного требования со стороны работодателей сдать анализ на ВИЧ как условие найма.

Уголовный кодекс Российской Федерации (Статья 122 УК РФ) предусматривает ответственность за "заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией" и "заражение другого лица ВИЧ-инфекцией". Это означает, что ВИЧ-положительный, который вступил в половую связь с ВИЧ-отрицательным, зная о своем ВИЧ-статусе, может быть наказан лишением свободы на срок до одного года, а в случае заражения партнера - до пяти лет (до восьми, если партнер несовершеннолетний). В этом случае закон не принимает во внимание согласие ВИЧ-отрицательного партнера на вступление в половую связь и использование средств предохранения. Не делается исключение и для тех случаев, когда партнеры состоят в браке.

Уголовная ответственность за "поставление в опасность заражения" является одним из примеров того, как нарушение права человека на личную и семейную жизнь, а также права вступать в брак и основывать семью и права на защиту семьи создает условия, которые, с одной стороны, повышают уязвимость людей с ВИЧ, а с другой - препятствуют эффективной профилактике, поскольку знание своего ВИЧ-статуса является одним из элементов состава преступления. В ряде стран предусмотрено уголовное наказание лишь за доказанное умышленное заражение ВИЧ; в России закон фактически карает за вступление в половую связь человека, знающего о своей ВИЧ-инфекции, с человеком, не зараженным ВИЧ (или не знающим своего ВИЧ-статуса), независимо от взаимного согласия, наличия семьи, использования средств предохранения и других обстоятельств.

Политкорректность в отношении людей с ВИЧ-положительным статусом

В наше время рекомендуется использовать термин «Люди, живущие с ВИЧ» (ЛЖВ) в отношении человека или группы людей, имеющих ВИЧ-положительный статус, так как именно это обозначение отражает тот факт, что люди могут жить с ВИЧ десятилетиями, ведя активный и продуктивный образ жизни.

Символ борьбы со СПИДом

С 1991 года символом борьбы со СПИДом является сложенная в виде перевернутой буквы V красная ленточка.

Читайте также: