Что такое условия труда в соответствии с трудовым кодексом российской федерации

Опубликовано: 17.02.2026

Статья 209 начинает раздел X ТК, посвящённый охране труда. В ней прописываются базовые термины, используемые в дальнейших статьях по данному профилю.

Содержание ст. 209 ТК

В ней даётся формулировка 14 терминов по безопасности труда. Вот их перечень:

- Охрана труда. Под ней понимается полноценный комплекс сбережения жизни и здоровья трудящихся в ходе их рабочей деятельности. В его состав входят надлежащие правовые, экономические и прочие профильные процедуры.

- Условия труда. Имеется в виду комплекс элементов среды производства и рабочих процессов, влияющих на полноценную готовность к работе сотрудника.

- Вредный производственный фактор. Под ним подразумевают фактор, влияние которого на трудящегося может закончиться заболеванием.

- Опасный производственный фактор. Под ним понимается фактор, влияние которого на трудящегося может закончиться травмой.

- Безопасные условия труда. Под ними понимают условия, минимизирующие влияние на сотрудников неблагоприятных факторов производства полностью или до приемлемых уровней.

- Рабочее место. Имеется в виду место, где сотрудник обязан пребывать или куда он обязан прибыть по причинам, связанным с его работой. Оно контролируется нанимателем непосредственным либо косвенным образом.

- Средства для защиты сотрудников. Имеются в виду средства технического характера, которые применяются для профилактики или минимизации влияния на сотрудников неблагоприятных факторов производства; они используются и для защиты от загрязнения.

- Система управления охраной труда. Здесь подразумеваются взаимозависимые элементы, регламентирующие политику по охране труда на уровне конкретного нанимателя и меры по достижению данных целей. Стандартное положение об этой системе принимается на уровне профильного федерального органа, с учётом соображений трёхсторонней комиссии.

- Производственная деятельность. Имеется в виду комплекс действий сотрудников с использованием средств труда, нужных для преобразования ресурсов в продукты. Эта совокупность включает производство и переработку разнообразных разновидностей сырья, строительство, разные услуги.

- Требования охраны труда. Имеются в виду государственные профильные нормативы. В них входят нормы безопасности и требования, закреплённые в специальных инструкциях по охране труда.

- Государственная экспертиза условий труда. Имеется в виду комплексная оценка пригодности какого-то объекта профильным нормативам.

- Стандарты безопасности труда. Под ними понимают нормы и процессы, нацеленные на сбережение жизней и здоровья трудящихся в ходе их рабочей деятельности. Они определяют осуществление соответствующих мер по охране труда.

- Профессиональный риск. Здесь подразумевается возможность причинения ущерба сотруднику из-за влияния неблагоприятных факторов производства при выполнении им положенных ему должностных функций. Правила оценки этой разновидности рисков прописываются на уровне профильного федерального органа, с учётом соображений трёхсторонней комиссии.

- Управление профессиональными рисками. Здесь подразумевается комплекс мер, входящий в систему управления охраной труда. В него входят мероприятия по обнаружению, оценке и минимизации этой группы рисков.

Формализованные в этой статье термины используются не только на уровне ТК, но и в профильном законодательстве, затрагивающем различные аспекты безопасности трудовой деятельности персонала.

Основные вопросы по ст. 209 ТК

Термины, разобранные в этой статье, могут ещё где-то раскрываться или имеют окончательный характер?

Да, могут. Формулировки из этой статьи не исключают издание каких-то отраслевых актов, конкретизирующих эти термины. Так, неблагоприятные факторы для деятельности на производстве также рассмотрены в статьях 13-14 ФЗ № 426 от 28.12.13, посвящённого как раз оценке условий труда. В нём дана более подробная классификация этих факторов, а также их конкретное описание. Подобная конкретизация может применяться и к иным терминам из рассматриваемой статьи.

На какие источники опирается данная статья при описании терминов?

Она опирается на профильные ФЗ, соответствующие отраслевые документы и международные акты. Так, данное в ней определение системы управления охраной труда базируется на соответствующих документах МОТ. В 2006 году ей были утверждены Конвенции № 187 и 197, посвящённые внедрению передовых положений по безопасности труда на уровне отдельных государств. В соответствии с этими рекомендациями на уровне РФ были приняты профильные стандарты для их добровольного и обязательного применения. В них, в том числе, содержались формулировки по управлению охраной труда, что и явилось предпосылкой для полноценного раскрытия этого термина в ст. 209 ТК.

О какой трёхсторонней комиссии говорит комментируемая статья?

Эта структура создана на основе ФЗ № 92 от 01.05.99. Она оперирует на федеральном уровне, но отдельные комиссии могут формироваться также на региональном уровне. Она занимается урегулированием и профилактикой споров между сторонами в сфере взаимодействия по трудовым вопросам.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ в статью 209 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

Статья 209. Основные понятия

ГАРАНТ:

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 209 ТК РФ

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

ГАРАНТ:

См. ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", утвержденный и введенный в действие постановлением Госстандарта СССР от 27 октября 1989 г. N 3222

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.

ГАРАНТ:

См. стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ.

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Судебная практика и законодательство — ТК РФ. Статья 209. Основные понятия

При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) и подпунктом 5.2.16(6) пункта 5.2 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2014, N 32, ст. 4499), приказываю:

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации под производственной деятельностью понимается совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 17.07.1999 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" рабочее место определяется как место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) рабочее место определяется как место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Понятие "производственная деятельность" приведено в абзаце девятом статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3), Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 г. N 663 "О внесении изменения в Положение о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации" Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

С января 2014 года все работодатели обязаны указывать в трудовом договоре с работником – условия труда на рабочем месте (абз. 9 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Неважно, имеются ли у вас результаты специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест, условия труда на рабочем месте все равно должны быть прописаны в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему. Иначе светит штраф от трудовой инспекции. А он, кстати, не малый (на юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей).

Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда пришла на смену аттестации рабочих мест с января 2014 года.

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 ФЗ, предусматривал переходные положения с отсрочкой проведения спецоценки. Так, если до дня вступления указанного закона (т.е. до 01.01.2014 года), была проведена аттестация рабочих мест, то спецоценку можно было не проводить на этих рабочих местах еще 5 лет, как вы понимаете, на сегодня, переходный период закончился.

В то же время, законом предусматриваются случаи, когда спецоценка должна быть проведена внепланово, независимо от пятилетнего срока (ст. 17 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.).

В течение 12 месяцев со дня:

- введения в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

- изменения технологического процесса, замены производственного оборудования (которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников).

В течение 6 месяцев со дня:

- получения работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда;

- изменения состава применяемых материалов и (или) сырья (способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников);

- изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты (способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников);

- произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленного профессионального заболевания, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

- наличия мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

Также исключениями являются надомники (глава 49 ТК РФ), дистанционные работники (глава 49.1), работники, вступившие в трудовые отношения с работодателем – физическим лицом, не являющимся ИП (глава 48), религиозные организации (глава 54). В отношении этих мест спецоценка не проводится вообще.

Что такое вновь организованное рабочее место?

Не читая ничего, никаких писем и комментариев специалистов, моя первая мысль была, раз есть слово «вновь», то это рабочее место, которое было раньше, потом его не стало, и оно появилось вновь?

Если взглянуть одним глазом в словарь Ожегова, то он приводит описание слова «вновь», как «снова» и «еще раз». Ну и где тут новые ни разу не введенные рабочие места? В связи с этим возникало много вопросов у людей, относятся ли новые рабочие места к вновь организованным?

Минтруд РФ на этот счет выпустил письмо от 23.01.2017 г. № 15-1/ООГ-169, в котором написал, что под вводом в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест следует понимать дату начала на этих рабочих местах штатного производственного процесса, который ранее работодателем в новом помещении не осуществлялся.

Таким образом, вновь организованное рабочее место, это то рабочее место, на котором работает работник, и которого не было в помещении ранее. Просто Минтруд РФ отвечал на вопрос про перемещение одного и того же рабочего места из одного помещения в другое. В этом случае, это тоже считается вновь организованным рабочим местом.

Рабочее место, кстати, это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

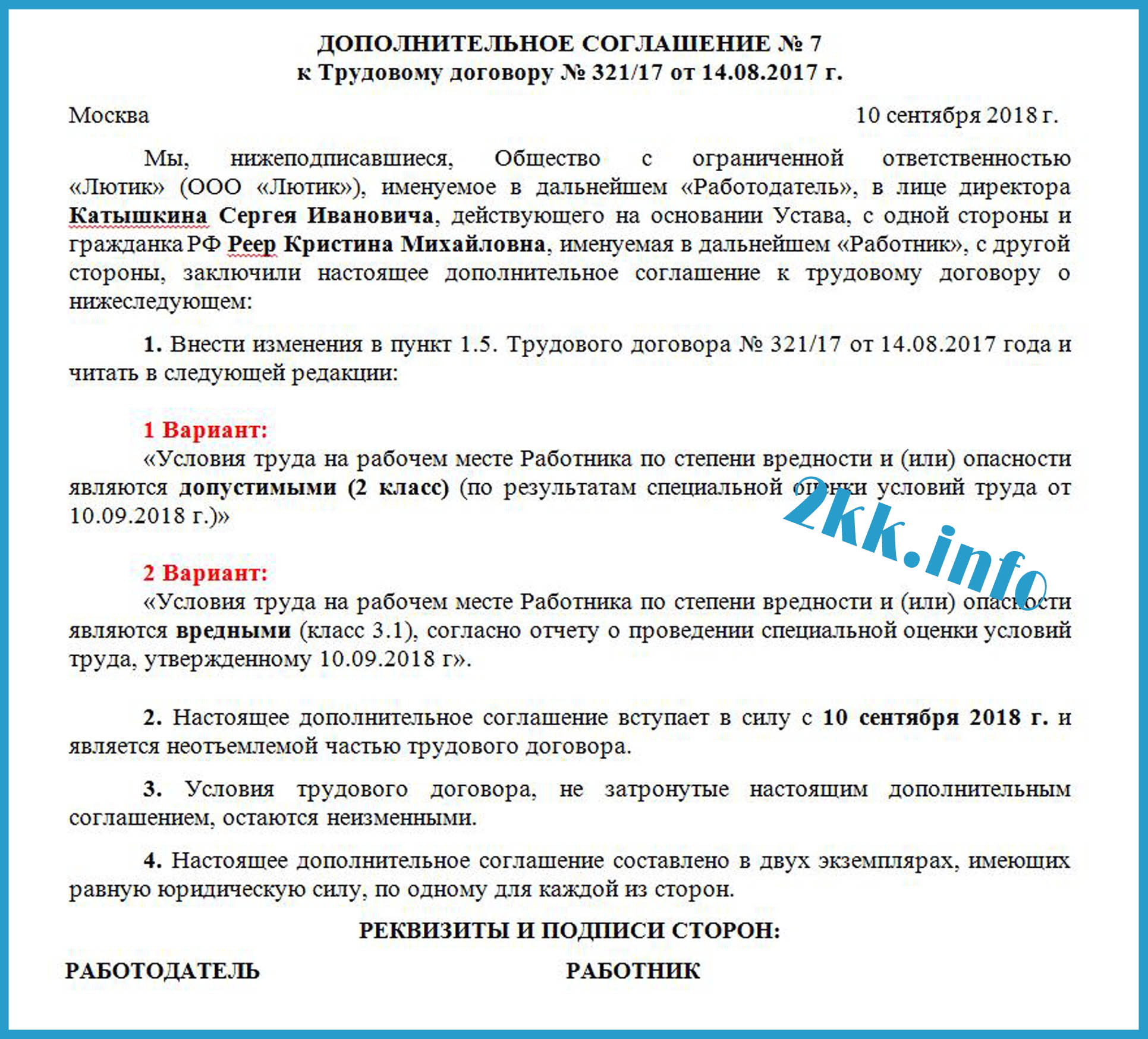

Как прописать условия труда в трудовом договоре (образец)

Согласно ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ, условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса:

- оптимальные (1 класс);

- допустимые (2 класс);

- вредные (3.1, 3.2, 3.3, 3.4);

- опасные (4 класс).

Они устанавливаются по результатам проведения специальной оценки условий труда. Соответственно берем карты специальной оценки условий труда по должности (профессии) и смотрим строку 030 «Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам», где должен быть указан итоговый класс (подкласс) условий труда.

Эту цифру прописываем непосредственно в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему, например, так:

Внимание! В этой статье я пишу именно про условия труда на рабочем месте работника (отдельное условие (абз. 9 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), которое должно быть в трудовом договоре), хотя в трудовом договоре работодатель обязан также указывать гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте, абз. 7 ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Как прописать условия труда на рабочем месте

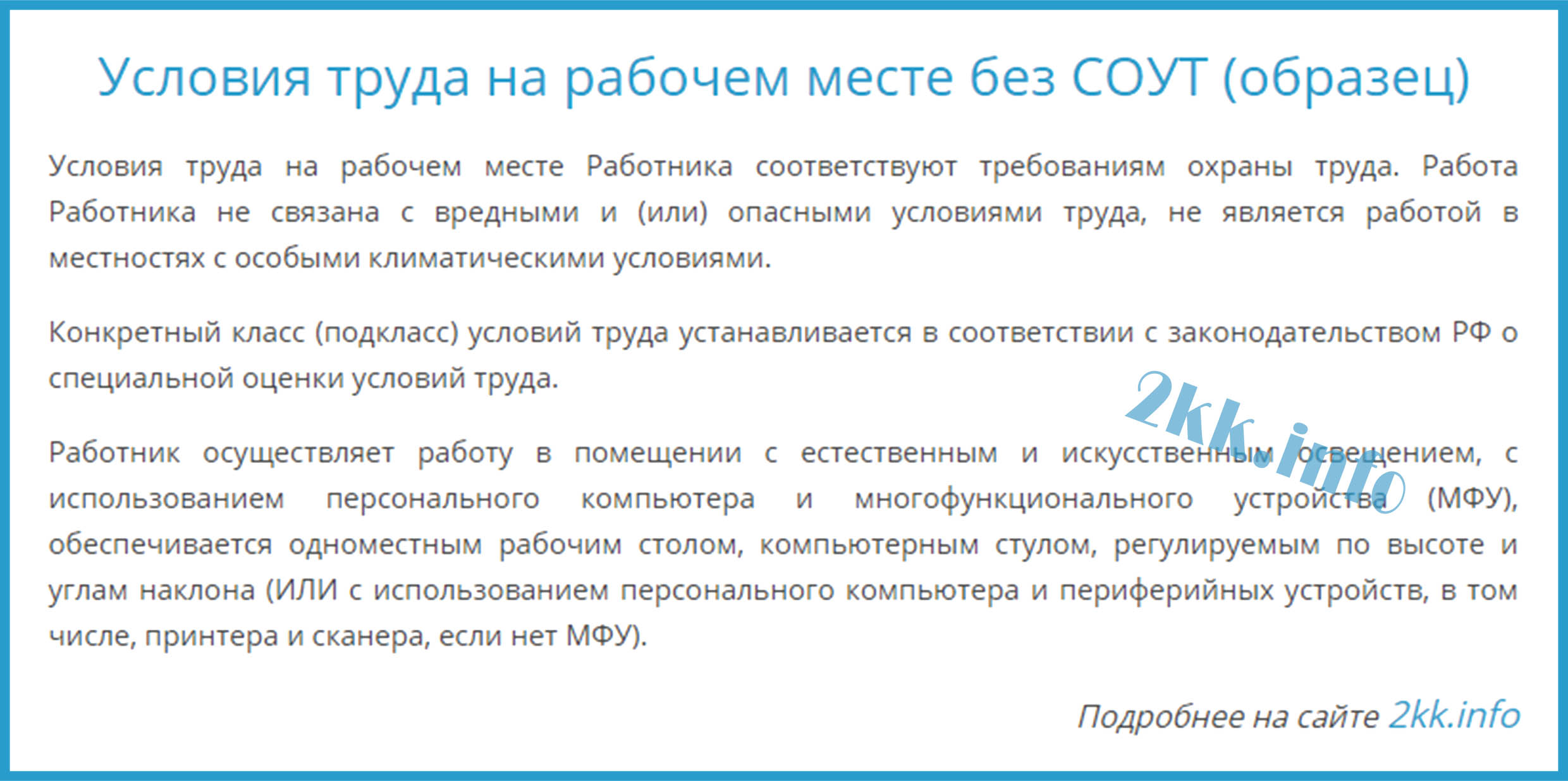

без СОУТ

Пока не вышло письмо Минтруда, которое к слову также не добавило ясности, но хотя бы приоткрыло завесу неопределенности, многие кадровые специалисты указывали в трудовых договорах условия труда, кто на что горазд (условия труда нормальные, условия труда буду определены после проведения спецоценки (до такой-то даты) и т.д.).

Вот как можно прописать условия труда на новом рабочем месте сотрудника, когда для этого дается срок в течение года? Но статья 57 Трудового кодека РФ требует этого, без каких-либо исключений.

Минтруд РФ в своем письме от 14.07.2016 г. № 5-1/ООГ-2516, советует, что если работник принимается на вновь организованное рабочее место, на котором оценка условий труда ранее не проводилась, то до проведения специальной оценки условий труда в трудовом договоре с работником, принимаемым на такое рабочее место, могут быть указаны общие характеристики рабочего места (описание рабочего места, используемое оборудование и особенности работы с ним).

Никакой, хотя бы примерной формулировки, Минтруд РФ не привел. И что вы будете писать? Опять фантазию включать?

Трудовая инспекция в своих онлайн-ответах, после выхода этого письма, стала ссылаться именно на него, также, не приводя формулировок. Хотя, все же, можно встретить ответы, что до момента проведения специальной оценки условий труда, в трудовом договоре ничего указывать не нужно.

Вопрос: Обязательным условием трудового договора являются условия труда в соответствии с результатами спецоценки (оптимальные, допустимые, вредные, опасные). Что указывать в договоре в том случае, если работник принимается на должность, только что введенную в штатное расписание, спецоценка по которому еще не проводилась и должна быть проведена в течение 12 месяцев?

Ответ:

Если в отношении вновь введенного рабочего места специальная оценка условий труда (СОУТ) не проводилась, то в трудовом договоре с работником относительно условий труда на его рабочем месте ничего указывать не нужно. В такой ситуации необходимо незамедлительно провести СОУТ и по ее результатам заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием информации об условиях труда на рабочем месте работника.Информационный портал Роструда «Онлайнинспекция РФ», апрель 2017 г.

Также стоит сказать и о письме Роструда от 20.11.2015 г. № 2628-6-1, в котором также был задан вопрос про условия труда, когда нет спецоценки. В указанном письме, ведомство отметило, что ст. 57 Трудового кодекса РФ не предусматривает какие-либо временные отсрочки исполнения данной обязанности работодателя , поэтому во избежание нарушений трудового законодательства, в случае отсутствия действующих результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда должна быть проведена в кратчайшие сроки.

На самом деле прописывать условия труда в трудовом договоре работника нужно, еще как. Укажите в договоре все то, что советует Минтруд РФ, а именно опишите рабочее месте работника, используемое им оборудование и особенности работы с ним (в конце статьи я привела примерный образец). Потому что в судебной системе тоже пока не пришли к единому знаменателю по этому вопросу.

Работодатель проиграл

Работодатель указывал в трудовых договорах работников, что «условия труда на рабочем месте будут определены после проведения СОУТ», которую он был обязан провести в течение 12 месяцев, т.к. это были вновь организованные рабочие места. С его стороны нарушений никаких нет, у него было еще время.

Самарский областной суд в своем решение от октября 2018 года с позицией работодателя не согласился.

Суд сослался на статью 57 Трудового кодекса РФ, а также на указанное выше письмо Минтруда РФ от 14.07.2016 г. № 5-1/ООГ-2516, исходя из которых, в трудовых договорах работников должны быть указаны общие характеристики рабочего места (описание рабочего места, используемое оборудование и особенности работы с ним).

Кроме того, суд отметил, что не доведение до работников условий труда на их рабочих местах нарушает трудовые права работников и создает возникновение угрозы причинения вреда их жизни и здоровью, так как не установлены те опасные и(или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников в процессе их работы.

Таким образом, работодатель получил минимально возможный административный штраф в размере 50 000 рублей по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (максимальный 100 000 рублей), но там еще в трудовом договоре совместителя отсутствовало указание режима рабочего времени, который также является обязательным для включения в договор.

А вот судья в Архангельской области решил, что отсутствие условий труда в трудовом договоре работника (без проведения СОУТ) не является нарушением закона.

Работодатель выиграл

В трудовом договоре нового директора по персоналу было указано, что условия труда на рабочем месте являются нормальные. Для проведения специальной оценки условий труда у работодателя был еще целый год.

Трудовая инспекция проверила организацию в мае 2018 года и привлекла работодателя по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф от 30 000 до 50 000 рублей), хотя должна была по части 4, как за ненадлежащее оформление трудового договора, ну не суть.

Суд не согласился с позицией ГИТ, отметив, что это вновь организованное рабочее место, поэтому у работодателя было еще время для проведения спецоценки.

Суд также сослался на то, что должность «директор по персоналу» не относится к категории рабочих мест, содержащих потенциально вредные и (или), опасные производственные факторы (ч. 6 ст. 10 ФЗ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ), а именно:

- рабочие места работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;

- рабочие места, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Следовательно, отсутствие в трудовом договоре, заключённом с работником, условий труда на рабочем месте не является нарушением ст. 57 Трудового кодекса РФ.

Условия труда на рабочем месте без СОУТ (образец)

По поводу срока проведения спецоценки. Я написала общую фразу, хотя многие указывают именно конкретную дату, до которой будет проведена спецоценка (в случае вновь организованного рабочего места, это 12 месяцев). Как я уже писала выше, статья 57 ТК РФ, не делает никаких исключений, поэтому для выполнения закона, специальная оценка условий труда должна быть проведена в кратчайшие сроки.

Кстати, некоторые фразы вы можете брать из санитарных правил (только не переборщите), заодно подчеркнете многое:

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом;

трудоустройству у данного работодателя;

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя; (В редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; (В редакции Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ; от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

разрешению трудовых споров;

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами. (Абзац введен - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

равенство прав и возможностей работников;

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование; (В редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, право работодателей создавать объединения работодателей и вступать в них; (В редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 358-ФЗ)

обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением; (В редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности;

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. (В редакции Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ; от 02.07.2013 № 162-ФЗ)

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства. (В редакции Федеральных законов от 23.07.2013 № 204-ФЗ; от 01.12.2014 № 409-ФЗ)

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 4. Запрещение принудительного труда

Принудительный труд запрещен.

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе:

в целях поддержания трудовой дисциплины;

в качестве меры ответственности за участие в забастовке;

в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с:

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере;

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

(Часть в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя:

работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе;

работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного положения в порядке, установленном федеральными конституционными законами;

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.

(Часть в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

указами Президента Российской Федерации;

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс.

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс.

Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия его положений или признание таких положений утратившими силу осуществляется отдельными федеральными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление действия его положений или признание таких положений утратившими силу, не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты Российской Федерации, приостанавливающих их действие или признающих их утратившими силу либо содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. (Часть введена - Федеральный закон от 29.07.2017 № 255-ФЗ)

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам.

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам и указам Президента Российской Федерации.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской Федерации.

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

(Статья в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 6. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений

К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений относится принятие обязательных для применения на всей территории Российской Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих:

основные направления государственной политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

основы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности); (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным категориям работников);

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;

основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и соглашений;

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;

порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; (В редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и государственной экспертизы условий труда, организацию контроля качества проведения специальной оценки условий труда; (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;

систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и охраны труда;

особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов государственной власти. При этом более высокий уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Читайте также: