Если у госслужащего осудили родственника

Опубликовано: 17.02.2026

По сути, документ предписывает чиновникам держаться на службе подальше от своих родственников, даже если ситуация кому-то кажется невинной. Например, если приставу приходится взыскивать долг с родного отца.

Или представителю администрации решать, может ли фирма жены получить государственный заказ.

Везде, где интересы службы пересекаются с семейными связями, чиновник, прежде всего, должен проинформировать свое руководство. Иначе карьере столоначальника придет конец.

Как пояснил Верховный суд России, уволить чиновника можно даже в том случае, если семья ничего не выиграла. Допустим, контракт ушел в чужие руки, а столоначальник и не пытался порадеть родному человеку. Сам факт молчания о том, что близкие чиновника вошли в число претендентов на госзаказ, уже нарушение.

Например, в Ивановской области замглавы одной из городских администраций входил в комиссию по проведению аукциона на право аренды земельного участка. А свои силы в аукционе попробовала его жена. Но проиграла. Однако муж все равно был уволен за то, что не предупредил руководство об участии супруги в аукционе.

В суде чиновник уверял, что все было честно.

Причин ему не верить нет. Однако чиновник, похоже, недооценил строгость антикоррупционных норм. Он полагал, что никакого конфликта интересов у него не возникло, так как его участие в комиссии не могло повлиять на результаты аукциона.

Тем не менее закон обязывает чиновников быть начеку даже в случае гипотетического конфликта интересов (то есть, когда возникает опасность перепутать свой карман с государственным). Поэтому всегда надо предупреждать руководство, когда служебные дела хоть как-то пересеклись с делами семьи.

В данном случае, как пояснил Верховный суд России, тот факт, что супруга истца (а чиновник пытался обжаловать в суде свое увольнение) не стала победителем аукциона, правового значения не имеет. Ведь согласно Закону "О противодействии коррупции", под конфликтом интересов понимается ситуация, "при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего не только влияет, но и может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей".

В случае победы супруги истца в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ней был бы заключен соответствующий договор, на основании которого у супруги истца возникли бы имущественные права на земельный участок. Следовательно, при данных обстоятельствах имела место личная заинтересованность бывшего начальника. Поэтому увольнение было признано законным.

Причем, уведомление должно быть официальным. Мало шепнуть, образно говоря, на ухо руководству, надо доложить письменно. Об этом говорит печальная история судебного пристава из Кемеровской области - другой пример из обзора. Женщине пришлось взыскивать долг с собственного отца. Сложно представить ее чувства, когда к ней на стол попали материалы на родителя. Но, как уверяет женщина, свой служебный долг она выполнила честно: к отцу были предприняты меры принудительного исполнения.

Правда, пристава все равно уволили в связи с утратой доверия. Причина: она не доложила, как положено о возникшей семейно-служебной проблеме. К тому же возникли сомнения и в ее добросовестности. Хотя она предпринимала какие-то меры, но, похоже, сделала не все, что возможно. Пока она возилась с делом, отец успел продать машину, и взыскать с него долги не удалось. Взять с него теперь нечего.

В суде судебный пристав утверждала, что устно проинформировала начальство о своем родстве с должником. Она полагала, что тем самым ею был заявлен самоотвод и соблюдены требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Но суд оставил увольнение в силе.

Как сказано в обзоре, пристав должна была проинформировать непосредственного начальника о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и заявить самоотвод в письменной форме до начала совершения исполнительных действий в отношении отца.

Кстати, в перспективе у чиновников, уволенных за утрату доверия, могут возникнуть проблемы с дальнейшем трудоустройством. По крайней мере, вряд ли им удастся устроиться на серьезную службу, тем более, государственную. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий создать единый реестр лиц, уволенных с госслужбы по утрате доверия.

Как подсчитали эксперты, по этому основанию с 2012 года по 2015 год освобождено от занимаемых должностей около 1200 лиц. Люди теряли свои посты по разным причинам, в том числе за неправду в декларациях о доходах. Предполагается, что список уволенных из-за потери доверия чиновников появится на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.

Фото: Moscow Live

КС отказался принять к рассмотрению жалобы полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и его родственников, пытавшихся оспорить ряд статей ГК и ГПК РФ и других законов. Их не устроили нормы, позволяющие судам изымать деньги коррупционеров фактически у неограниченного круга лиц. Дело в том, что семья опального сотрудника МВД не оставляет попытки вернуть имущество стоимостью порядка 9 млрд рублей, изъятое в доход государства по иску Генпрокуратуры. КС родным Захарченко в этом не помог. Он признал соответствующей основному закону судебную практику, по которой имущество коррупционеров изымается в доход государства, вне зависимости от места его обнаружения.

Заявителями в КС, помимо самого бывшего полковника, являлись его родители Валентина и Виктор Захарченко, а также гражданская жена Марина Семынина, с которой у него есть несовершеннолетняя дочь. Все жалобы были написаны практически под копирку.

Напомним, что в декабре 2017 года Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства у Захарченко и его близких порядка 8,5 млрд рублей (в разной валюте), 11 квартир, 16 машино-мест, два Mercedes и два Porsсhe Cayenne и другие ценности. Сам полковник в июне этого года был приговорен Пресненским судом Москвы к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 117,99 млн рублей, а также лишен звания и госнаград. Ему инкриминировалось получение взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). В октябре, как сообщал L.R, Мосгорсуд уменьшил срок заключения на полгода.

Попытки оспорить решение об изъятии имущества, предпринятые семьей, оказались безуспешными. Главным образом родные и близкие опального полковника настаивали на том, что не была доказана связь между коррупционным доходами Захарченко и ценностями, изъятыми у членов семьи. Более того, дальние родственники и знакомые госслужащих, по их мнению, вообще не обязаны отчитываться о происхождении своего имущества.

Сейчас члены семьи Захарченко пытались оспорить конституционность ч. 1 ст. 8.1«Представление сведений о расходах», ч. 2 ст. 10 «Конфликт интересов» и ч. 1 ст. 13 «Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения» ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 20 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и ст. 201«Представление сведений о расходах» ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». А также несколько положений ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Это, в частности, пп. «д» п. 1 ч. 1 ст. 2, относящийся к лицам, в отношении расходов которых устанавливается контроль, ч. 1 и 2 ст. 17, предусматривающие полномочие генпрокурора обратиться с иском об обращении в доход России имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. А также ч. 2 ст. 18, в соответствии с которой с января 2012 года установлена обязанность представления сведений об определенных расходах.

В частности, как было указано в жалобах, оспариваемые положения не соответствуют ст. 1 (ч. 1), ст. 4 (ч. 2), ст. 15 (ч. 1), ст. 19 (ч. 1), ст. 35 (ч. 1 и 2), ст. 54 и 55 (ч. 1) Конституции РФ. По мнению заявителей, суд может бесконтрольно и по собственному усмотрению обращать в доход России любое имущество любых лиц, если будет установлено, что оно приобретено на деньги человека, за расходами которых осуществляется контроль. Даже если эти лица прямо не перечислены в законе и не являются супругом (супругой) подконтрольного госслужащего и его несовершеннолетним ребенком. Суд также может обращать взыскание на имущество, приобретенное в период государственной службы лица, за расходами которого осуществляется контроль, в том числе до 1 января 2012 года. А также вне установленной законом процедуры признать лицо, в отношении расходов которого осуществляется контроль, фактическим владельцем имущества третьих лиц (не являющихся его супругом (супругой) и несовершеннолетним ребенком), с целью последующего обращения имущества в доход государства.

Таким образом, по мнению КС, оспариваемые положения федеральных законов не могут рассматриваться как нарушающие перечисленные в жалобе конституционные права.

Параллельно с этим родители Захарченко пытались оспорить и другие положения ГК, ГПК, законов «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и«О прокуратуре Российской Федерации». Они сочли неконституционными нормы, в принципе позволяющие Генпрокуратуре путем возбуждения гражданского судопроизводства устанавливать возникновение прав и обязанностей между РФ и физлицами в отношении сделок с имуществом; собирать, использовать и распространять сведения о доходах и расходах лиц (без их согласия), прямо не перечисленных в Федеральном законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; рассматривать и разрешать вопрос о расходах и доходах личности, использовать собранные сведения о расходах и доходах для установления платежеспособности граждан и ряд других.

Эти жалобы КС также отказался принять к рассмотрению, ссылаясь, в частности, на свои предыдущие постановления.

Разъясняет старший помощник Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы Лисин Н.С.

Гражданин, который ранее замещал должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с соответствующей службы обязан при заключении трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более 100 000 руб. в месяц; далее - гражданско-правовой договор) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. Такой вывод следует из положений ч. 2 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (далее - Закон N 273-ФЗ).

Данная обязанность налагается на тех бывших служащих, чьи должности в соответствии с положениями указанных норм включены в специальные устанавливаемые нормативными правовыми актами РФ перечни. Под ними следует понимать перечни, изданные во исполнение Закона N 273-ФЗ.

К таким перечням, например, относятся Перечень, утвержденный Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 557, перечни, предусмотренные ведомственными нормативными правовыми актами, в частности Приказом ФССП России от 26.01.2018 N 38. Кроме того, исходя из положений п. 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009 N 557 соответствующие перечни должностей устанавливаются на региональных и муниципальных уровнях власти и управления. Сказанное также подтверждается, в частности, положениями Указа Президента РФ от 21.07.2010 N 925.

Ознакомиться с перечнями можно в справочно-правовых системах, на официальном сайте госоргана или органа местного самоуправления, в котором бывший служащий проходил службу. Помимо этого, информацию о включении той или иной должности в конкретный перечень можно получить по запросу в соответствующем госоргане, органе местного самоуправления (пп. 1 п. 51 Методических рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией; далее - Методические рекомендации).

Работодатель при заключении трудового договора с указанным гражданином, замещавшим соответствующие должности, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщить представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы этого лица о заключении договора (ч. 3 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ). Данная обязанность возникает при заключении трудового договора как по основному месту работы, так и по совместительству, независимо от размера заработной платы (п. п. 61 - 63 Методических рекомендаций, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46). При этом согласно позиции Верховного Суда РФ о заключении трудового договора по совместительству необходимо сообщить, если по основному месту работы бывший служащий трудится у другого работодателя, т.е. совместительство является внешним. О внутреннем совместительстве можно не сообщать (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

Необходимо иметь в виду и то, что вышеназванная обязанность работодателя подлежит исполнению в течение двух лет после увольнения гражданина с государственной службы независимо от последнего места работы бывшего госслужащего и количества заключенных им за этот период трудовых договоров (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

Двухлетний срок, указанный в ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ, может начинаться в том числе и с момента перевода с должности, входящей в перечень, устанавливаемый нормативными правовыми актами РФ (Постановление Верховного Суда РФ от 06.06.2018 N 46-АД18-8).

Если с бывшим государственным или муниципальным служащим, замещавшим соответствующие должности, заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), сообщать об этом на последнее место его службы нужно в следующих случаях (ч. 1, 4 ст. 12Закона N 273-ФЗ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46):

- стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору превышает 100 000 руб. в месяц;

- договор заключен на срок менее месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) превышает 100 000 руб.

Сообщение о заключении гражданско-правового договора также должно быть направлено в 10-дневный срок (ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ).

Срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) договора исчисляется в календарных днях. Он отсчитывается со дня, следующего за днем заключения договора или фактического допущения бывшего служащего к работе с ведома или по поручению работодателя (его уполномоченного на это представителя). Если последний день срока совпадает с нерабочим днем, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

Сообщение должно быть направлено с соблюдением Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 N 29, далее - Правила N 29) (ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

Некоторые примеры неоднозначного толкования ст. 19.29 КоАП РФ и положений Закона N 273-ФЗ Верховный Суд РФ рассмотрел в Обзоре судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016).

Следует отметить, что законодательно не урегулирован порядок уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшими служащими в случае, когда орган, в котором они замещали должности государственной (муниципальной) службы, упразднен или реорганизован.

Указанное следует учитывать, направляя сообщение о заключении трудового (гражданско-правового) договора с бывшими государственными (муниципальными) служащими, если орган, в котором они замещали должности, упразднен или реорганизован.

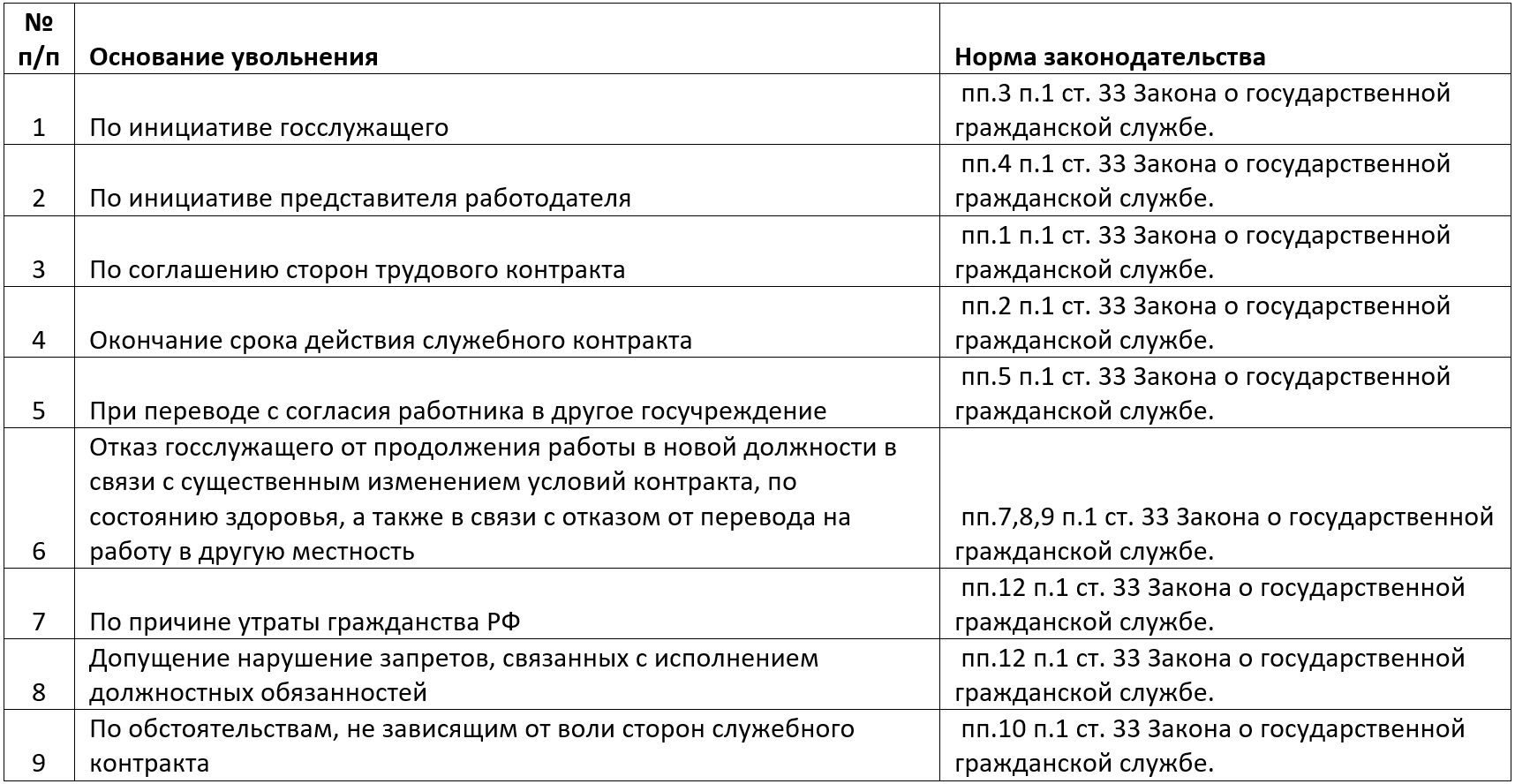

Основания прекращения трудовых отношений с госслужащим

В отличие от сотрудников коммерческих организаций госслужащие заключают не трудовой договор, а служебный контракт. Полный перечень оснований его расторжения приведен в ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

Контракт подлежит расторжению в связи с увольнением из-за допущенных при его заключении нарушений. Перечень оснований прекращения служебного контракта по решению руководства схож со списком для инициативы работодателя в ТК РФ (ст. 37 Закона о государственной гражданской службе). Это:

- несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья или ввиду недостатка квалификации;

- утрата доверия к служащему в связи непринятием мер по урегулированию конфликта интересов;

- неоднократное неисполнение обязанностей;

- однократное грубое нарушение должностных обязанностей;

- представление подложных документов при заключении контракта;

- прекращение допуска к гостайне;

- в случае больничного длительностью свыше 4-х месяцев подряд (если законодательно не установлен иной срок сохранения рабочего места);

- при сокращении должностей в соответствующем госучреждении или его упразднении.

При этом действуют ограничения для определенных категорий лиц в связи с увольнением по инициативе представителя нанимателя. Так, по этому основанию нельзя уволить:

- во время отпуска или больничного;

- запрещено расторгать контракт с беременными, одинокими матерями или единственными опекунами, воспитывающими детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, женщин с детьми до 3-х лет;

Запрет на увольнение установлен только в отношении больничного длительностью до 4-х месяцев (за исключением случаев, когда предусмотрено сохранение должности на более длительный срок).

Расторжение контракта по не зависящим от воли сторон причинам происходит на тех же основаниях, что применяют для коммерческих компаний. Например (ст. 39 Закона о государственной гражданской службе):

- увольнение в связи с призывом в армию;

- при ухудшении здоровья, делающего невозможным продолжение работы;

- осуждение к отбыванию наказания;

- признание лица полностью недееспособным.

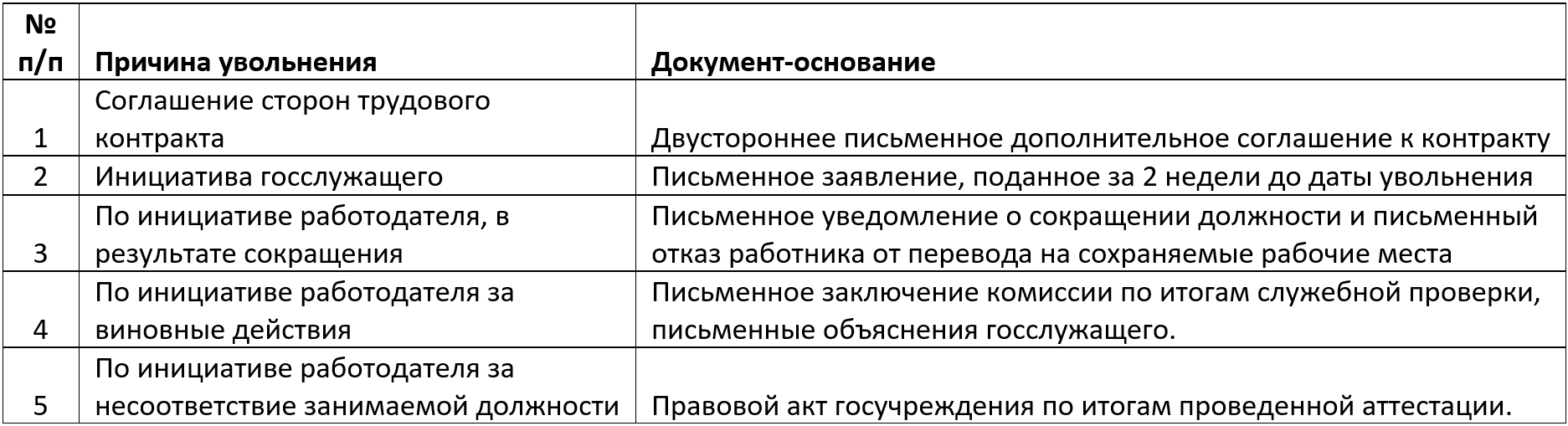

Перечень документов-оснований для расторжения контракта

Несмотря на то, что процедуру прекращения служебного контракта регулирует Закон о государственной гражданской службе, перечень документов, которые инициируют ее начало, тот же, что и в коммерческих компаниях.

Например, если работник бюджетной сферы решил уволиться, он подает заявление на увольнение госслужащего в произвольной форме. Его так же подают за две недели до даты прекращения контракта.

Хотя каждое госучреждение самостоятельно разрабатывает внутренние бланки указанных выше документов, в остальном процедура расторжения трудовых отношений едина для всех.

Так, госслужащий, определяясь с тем, какую дату указывать в заявлении на увольнение, должен учитывать срок предупреждения об уходе. В течение этого периода работник может отозвать заявление, а по его окончании, прекратить работу.

При увольнении за виновные действия всегда проводят служебную проверку, которую оформляют отчетом. В нем:

- указывают обстоятельства совершения проступка;

- смягчающие события;

- определяют степень вины сотрудника.

Обязательно истребование письменных пояснений от провинившегося. На вопрос, считается ли увольнение с работы административным взысканием, в подобном случае можно ответить скорее положительно. Только правильнее назвать его дисциплинарным взысканием.

Порядок оформления увольнения госслужащего

После поступления документов-оснований начинают непосредственную процедуру расторжения служебного контракта. Она включает в себя:

1. Издание приказа об увольнении — на бланке собственной разработки или по форме № Т-8 (ч. 2 ст. 33 Закона о государственной гражданской службе).

В нём обязательно указывают основание прекращения сотрудничества согласно формулировкам указанного выше закона.

Например, «за однократное грубое нарушение гражданским служащим должностных обязанностей — прогул, подп. „а“ п. 3 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“; подп. „а“ п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации».

Также обязательно указание на дату расторжения контракта и реквизиты документов-оснований. С приказом работника нужно ознакомить под роспись. А при его отказе — сделать в нем соответствующую отметку.

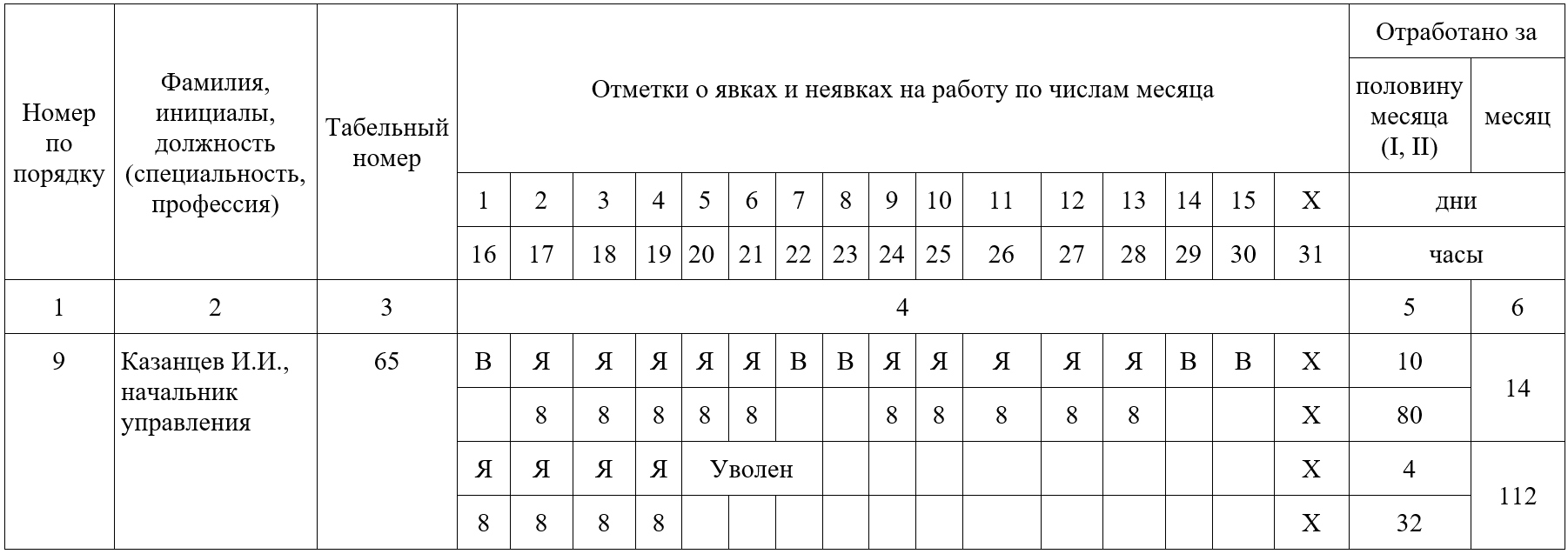

2. В последний рабочий день сотрудника финансовый отдел госструктуры проводит с ним полный расчет.

Для этого используют данные по учету рабочего времени, внутренних локальных актов и нормативных документов по оплате труда соответствующего ведомства.

Оформляют табель на уволенного сотрудника, образец которого представлен ниже. Составляют записку-расчет, в которой указывают все начисления, удержания и положенные к выплате суммы.

- денежное содержание за исполнение обязанностей;

- суммы в рамках предоставленных ему госгарантий, федеральных законов;

- компенсацию неиспользованных дней отпуска.

В случае увольнения в связи с сокращением/упразднением госучреждения или в связи с длительной болезнью ему положена дополнительная выплата денежного содержания за 4 месяца.

Может быть проведено удержание из зарплаты за отгулянный авансом отпуск, невозвращенных денежных авансов. В других случаях сумма изъятия не должна превышать 20%, а в отдельных — не более 50% (например, по исполнительным листам).

4. В последний день вносят запись в трудовую книжку, если она ведется в бумажном виде или в реестр электронных сведений о трудовой деятельности.

Нужно подать сведения по форме СЗВ-ТД — не позднее дня, следующего за датой издания приказа.

Формулировка об увольнении в трудовой книжке должна повторять аналогичную запись об основании увольнения в приказе.

Также в этот день делают запись в личной карточке служащего по форме № Т-2ГС (МС).

5. В день увольнения работник получает следующие документы:

- трудовую книжку или форму СТД-Р;

- справку о зарплате для расчета больничного по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н;

- выписки из форм по персонифицированному учету — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, раздела 3 РСВ.

Сведения о доходах и уплаченных налогах, а также иные документы, связанные со службой по контракту выдают только по письменному заявлению увольняемого.

Если при увольнении госслужащего остался непогашенный до конца исполнительный лист, информация по нему должна быть передана приставу-исполнителю. Так, копию документа высылают в ФССП, а оригинал с отметкой об окончании взыскания и общей удержанной суммой передают ушедшему работнику. Также уволенный должен быть исключен из реестра госслужащих.

Трудовые взаимоотношения организаций-работодателей с сотрудниками, ранее служившими в государственных или муниципальных учреждениях, неоднозначны. О том, какие хлопоты ожидают кадровика при заключении трудового договора с бывшим госслужащим, рассказывает руководитель отдела экономики труда и материальной мотивации ЗАО «ПФ «СКБ Контур» Елена Булатова.

Каждое действие любого человека оставляет след, который влияет не только на его дальнейшую жизнь, но и на деятельность других людей. Круги прошлого расходятся по реке времени, воздействуя на ее течение. Особенно точно этот образ передает нюансы трудовых взаимоотношений организаций-работодателей с сотрудниками, ранее служившими в государственных или муниципальных учреждениях.

— Елена, что в обязательном порядке должен сделать работодатель, принимая в организацию бывшего государственного или муниципального служащего?

— Принимая на работу такого сотрудника, работодатель обязан в 10-дневный срок сообщить в госорганизацию. Напомню, как об этом написано в Трудовом кодексе РФ. В соответствии со ст. 64.1 ТК РФ «работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».

— А как работодателю определить, относится ли принимаемый на работу сотрудник к категории бывших госслужащих?

— В теории обязанность сообщать о местах государственной службы в течение двух лет после увольнения с нее возложена на самого бывшего госслужащего. Это предусмотрено ст. 64.1 ТК РФ.

При этом если гражданин — бывший госслужащий устраивается в коммерческую организацию, а во время прохождения им госслужбы отдельные функции государственного управления этой организацией входили в его должностные обязанности, он имеет право устроиться туда на работу только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Если такого согласия нет, то в дальнейшем трудовой договор с бывшим госслужащим может быть расторгнут по требованию надзорных органов.

Любые приказы о приеме на работу и увольнении составляйте в программе Контур-Персонал.

— Как показывает практика, бывшие государственные служащие не всегда осведомлены о своих обязанностях. Что делать работодателю в этом случае?

— Специалисту кадровой службы, который оформляет на работу новых сотрудников, в любом случае необходимо выполнить несколько действий.

Во-первых, внимательно просмотреть все записи в трудовой книжке принимаемого работника за последние два года, чтобы понять, состоял ли человек на государственной службе в этот период. Подсказкой может служить основание увольнения. Например, при увольнении с государственной гражданской службы запись об увольнении вносится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а не в соответствии с Трудовым кодексом.

Во-вторых, если обнаружилось, что в течение последних двух лет (на момент приема в компанию) человек состоял на государственной службе, следует сообщить об этом работодателю бывшего госслужащего по последнему месту его работы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора. Сообщение необходимо оформить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.01.2015 № 29. Важный момент: согласно ТК РФ сообщать бывшему работодателю нужно только в том случае, если должность бывшего государственного служащего входила в перечень, установленный Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925. Данные перечни достаточно трудно найти в открытых источниках. В связи с этим советуем информировать предыдущих работодателей нанимаемого сотрудника во всех случаях, независимо от того, какую должность он занимал.

И в-третьих, до заключения трудового договора порекомендуйте бывшему госслужащему (если он этого еще не сделал) обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению по месту прохождения госслужбы, чтобы получить согласие на право занимать должности в коммерческих организациях в случаях, предусмотренных законодательством.

— Какие ошибки и нарушения чаще всего допускают работодатели, заключая трудовой договор с бывшим госслужащим?

— Есть несколько наиболее распространенных ошибок. Обычно работодатели забывают спросить кандидатов о прохождении госслужбы в прошлом / проверить трудовую книжку и, как следствие, не сообщают бывшим работодателям по месту прохождения госслужбы или сообщают с нарушением сроков. Иногда, не найдя соответствующего перечня, работодатели решают, что необходимости оформлять сообщение нет.

— И чем же чревато для работодателя нарушение порядка приема на работу бывшего госслужащего?

— Если работодатель не сообщает или не соблюдает порядок сообщения о заключении трудового договора с бывшим госслужащим, он несет ответственность в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ: административный штраф, возлагаемый на должностных лиц, — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Как правило, при определении меры административного взыскания учитывается тяжесть нарушения и тот факт, первичное это нарушение или нет.

Если бывший госслужащий нарушил требования Закона № 273-ФЗ, не уведомил нового работодателя или не стал получать согласия специальной комиссии по прежнему месту службы, то трудовой договор с ним должен быть расторгнут, а бывший госслужащий — уволен (абз. 5 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). Увольнение производится по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Причем при увольнении по данному основанию выходное пособие не выплачивается (ч. 3 ст. 84 ТК РФ).

Если же бывший госслужащий исполнил все требования законодательства, но согласия комиссии не получил, трудовые отношения прерываются согласно п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

В этом случае никаких штрафных санкций к работодателю не применят, но ему самому придется потратить дополнительные средства на поиск и обучение нового сотрудника.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Читайте также: