Как не попасть в черный список директоров

Опубликовано: 17.02.2026

Банки обязаны контролировать клиентов и не должны проводить сомнительные операции. Если какие-то действия вызывают у банка подозрения, то он запрашивает обоснование. Если же клиент не дает пояснений или они неубедительны, то банк имеет право заблокировать счет.

Информацию о каждом таком случае банк передает в ЦБ РФ. Далее Банк России совместно с Росфинмониторингом заносят данные о неблагонадежных предпринимателях в специальный реестр — так называемый «черный список ЦБ РФ». Его рассылают во все банки.

Если в итоге банк решает, что компания или ИП неблагонадежны, то расторгает договор на обслуживание счета. Многие банки устанавливают в таких случаях запредельно высокие комиссии за вывод остатка средств — 15-20% и более.

Но даже если деньги удастся вывести без особых потерь, ваши проблемы не закончатся. Формально после попадания в черный список вы можете открыть счет в другом банке. Но на практике это сделать непросто — информацию из реестра рассылают всем банкам.

Часто единственный выход — создать новое юридическое лицо. Предпринимателю сложнее: даже если закрыть ИП, а затем открыть вновь, данные физлица останутся в списке. И к новому ИП банки изначально будут относиться с подозрением.

Защититься от попадания в список вы можете еще до открытия счета. Чтобы выбрать наиболее лояльный банк — изучите отзывы на профильных сайтах. К примеру, на banki.ru. По возможности — пообщайтесь с теми, кто уже работает с выбранным вами банком. Иногда о лояльном подходе к клиентам заявляет и сам банк. Но будьте внимательны — часто это просто рекламный ход.

Открыли счет — старайтесь избегать сомнительных операций. В этом вам помогут специальные сервисы, например, «Ревизор» от Ак Барс банка. Он оценивает риски банковских операций и помогает избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ.

Банки имеют право самостоятельно решать, какие операции считать сомнительными. Полной гарантии от попадания в черный список вам никто не даст. Но риск можно существенно уменьшить, если соблюдать правила.

Напишите заявление в банк. Чтобы выйти из ЧС — сначала обратитесь с заявлением в свой банк. В законе форма документа не установлена. В банке вам дадут шаблон или скажут заполнить заявление в свободной форме. В любом случае изложите свою позицию и приложите документы, подтверждающие ваши слова. Например, договоры или переписку с контрагентами.

Банк должен дать вам ответ в течение 10 рабочих дней. Часто банки не хотят брать на себя ответственность и оставляют первоначальное решение без изменений.

Напишите заявление в Центробанк. Банк отказал — подайте заявление в ЦБ РФ, приложив к нему отказ банка и все подтверждающие документы. В заявлении вы можете привести те же аргументы, что и при обращении в банк, а также добавить новые. Еще при обращении в ЦБ нужно обязательно указать следующее:

- Основные сведения о заявителе: наименование, адрес, ОГРН (ОГРНИП), ИНН, паспортные данные и СНИЛС (для ИП). Дополнительно для юрлиц — виды деятельности, уставный капитал, численность сотрудников и фонд оплаты труда за последние 6 месяцев.

- Информацию о банке: наименование, регистрационный номер, ИНН, БИК.

- Обстоятельства отказа в проведении операции и аргументы банка.

- Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя.

- Данные о системе налогообложения и налоговых льготах.

- Сведения об оборотах по счетам и уплаченных налогах за прошедший год.

- Информацию о трех крупнейших контрагентах, которым вы отправляли или от которых получали деньги.

Если комиссия примет положительное решение, то вашу организацию исключат из списка, а банк обяжут разблокировать счет и провести спорную операцию. Также не будет препятствий и для открытия расчетных счетов в других банках. Если же ответ комиссии будет отрицательным, то вам остается только идти в суд.

Обратиться в суд. Ранее в подобных ситуациях суды выносили решения в пользу предпринимателей. Например, Арбитражный суд МО признал незаконным отказ АО «Раффайзенбанк» в проведении операций и одностороннем расторжении договора с ООО «Авангард». Суд указал, что компания предоставила в банк все необходимые документы: договоры купли-продажи, товарно-транспортные накладные, приемо-сдаточные акты, паспортные данные получателей платежей.

Суд вынес решение еще до появления в 2018 году механизма выхода из списка с помощью подачи заявления в ЦБ РФ. Ответчиком в данном случае был банк. Судебной практики по обжалованию решений межведомственной комиссии ЦБ РФ пока нет. Теоретически вы и сейчас можете после отказа в проведении операции подать в суд на банк, не обращаясь в саму кредитную организацию или в ЦБ РФ. Но лучше сначала использовать все досудебные варианты. Возможно, так вопрос решится быстрее.

В 2016 году в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее – Закон № 129-ФЗ) были внесены изменения, в частности в ст. 21.1, предусматривающую возможность исключать компании из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Основания исключения компании из ЕГРЮЛ перечислены в указанной статье, к ним в том числе относятся следующие:

- наличие в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности в отношении адреса (места нахождения), участника, единоличного исполнительного органа;

- отсутствие операций по хотя бы одному банковскому счету компании в течение 12 месяцев;

- не представление налоговой отчетности в течение 12 месяцев.

По факту исключения компании из ЕГРЮЛ единоличный исполнительный орган компании и участник, владеющей долей в уставном капитале, равной 50% и более, включаются в так называемый "черный список".

Последствия попадания в "черный список" не очень благоприятные. Наиболее существенные – запрет на последующее участие в новых компаниях при их учреждении, на приобретение доли в уставном капитале по договору купли-продажи доли, а также невозможность назначения на должность единоличного исполнительного органа в течение трех лет с даты попадания в "черный список" (подп. "ф" п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ)

В некоторых случаях попадания в "черный список" можно миновать посредством исключения отметки о недостоверности, подачи отчетности и направления возражения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, судебного оспаривания, но бывают случаи, когда все сроки пропущены и оспорить исключение не представляется возможным.

В таких случаях возникает основной вопрос: как лицу, находящемуся в "черном списке", сохранить контроль над компанией? Рассмотрим три способа.

Способ № 1. Опцион на заключение договора купли-продажи доли как инструмент скрытого контроля над компанией

Опцион на заключение договора купли-продажи доли можно охарактеризовать как право на приобретение доли, которое реализуется в зависимости от наступления определенных обстоятельств и реализация которого может быть отложена на какой-то период, определенный в соглашении.

Этот инструмент появился в российской правовой системе в 2015 году (ст. 429.2 Гражданского кодекса).

Владелец опциона (акцептант) приобретает право требовать от контрагента (оферента) передачи какого-либо актива, в то время как контрагент обязан произвести такое исполнение.

На практике реализация опциона на заключение договора купли-продажи доли происходит следующим образом: составляется договор, содержащий оферту, то есть одна сторона предлагает второй совершить сделку на определенных условиях. Покупатель вправе акцептовать оферту или не делать этого, в то время как продавец не имеет права отозвать предложение. Опцион может предусматривать плату за предоставление такой безотзывной оферты или быть безвозмездным.

В первом случае оферент получает вознаграждение, предусмотренное договором. В результате соглашения держатель опциона либо акцептует оферту (соглашается заключить сделку на определенных условиях), тем самым реализуя свое право, или не делает этого и тогда теряет уплаченное вознаграждение за опцион (в случае возмездности предоставления оферты), однако не приобретает никаких обязательств.

Заключительным этапом становится подписание сторонами основного договора. По опциону реальной передачи имущественных прав не происходит, поэтому заключается договор, закрепляющий прописанные в опционном соглашении условия.

Преимущества

Приобретатель опциона минимизирует риски, поскольку до окончания срока для акцепта может оценить целесообразность заключения основного договора и принять взвешенное решение.

Кроме того, опцион может использоваться как способ разрешения конфликтов между партнерами. Например, в условиях, когда партнеры не могут договориться, один из них выкупает автоматически долю другого партнера в уставном капитале компании.

Сторона, предоставляющая опционное право, связана условиями оферты и находится в ситуации некоторой определенности, вызванной тем, что держатель опциона может инициировать сделку исключительно по своей инициативе.

Это означает, что благодаря рассматриваемому инструменту собственник бизнеса может гибко управлять капиталом и пользоваться корпоративным контролем.

Отметим основные преимущества инструмента в ситуации, когда конечный бенефициар находится в "черном списке":

- опцион позволяет владеть активами скрыто, данные о держателе опциона не вносятся в ЕГРЮЛ;

- реальный владелец в любое время может получить полный контроль над компанией, отстранив от управления номинального, предварительно сделав цессию на лицо, не состоящее в "черном списке";

- договор удостоверяется нотариусом, что обеспечивает сторонам дополнительную безопасность;

- держатель опциона приобретает долю в уставном капитале без привлечения лица, выдавшего опцион (продавца);

- выкупная стоимость доли в компании предварительно устанавливается соглашением сторон.

Что необходимо учесть?

В опционном соглашении необходимо обязательно предусмотреть предмет и иные существенные условия договора купли-продажи доли (акций), условия, при которых можно произвести акцепт, а также порядок, срок действия соглашения, хотя оно может быть бессрочным (заключенным на неопределенный срок), условие о плате за предоставление опциона, условия об уступке прав по опционному соглашению, форму соглашения.

Часто при заключении опциона допускаются принципиальные ошибки, которые приводят к невозможности реализации договора. В качестве примера такой ошибки можно привести отсутствие нотариального удостоверения договора (решение Арбитражного суда Удмуртской республики от 1 февраля 2019 года по делу № А71- 16567/2018.

Способ № 2. Корпоративный договор, как инструмент скрытого контроля над компанией

Корпоративный договор как инструмент управления и контроля над компанией предусмотрен п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – закон об ООО), а также ст. 67.2 ГК РФ.

Напомним, корпоративный договор – это соглашение, которое заключается между участниками/акционерами компании, в котором они могут предусмотреть положения, связанные с управлением в компании, распределением прибыли, выходом из компании, отчуждением долей (акций), наследованием долей (акций) в компании, приемом и увольнением сотрудников, механизмом разрешения корпоративных конфликтов, уплатой неустойки при нарушении положений корпоративного договора, и прочие.

Стороны корпоративного договора могут договориться осуществлять права определенным образом либо воздержаться от их осуществления. Например, голосовать на общем собрании определенным образом, согласованно принимать меры по управлению обществом, отчуждать либо приобретать доли в уставном капитале по определенной цене либо связать такое право с наступлением каких-либо обстоятельств.

Следует отметить, что сторонами корпоративного договора могут выступать не только участники (акционеры) компании, но и третьи лица. Например, кредиторы. В этой ситуации договор становится дополнительным обеспечением исполнения обязательств перед контрагентами участников или компании.

Преимущества

Корпоративный договор позволяет собственнику бизнеса контролировать своих доверенных лиц. С помощью этого инструмента можно определить:

- пределы ответственности;

- порядок распределения прибыли;

- порядок принятия решений, включая условия об обязательном учете мнения каких-либо лиц;

- порядок входа и выхода из бизнеса.

Важно, что рассматриваемый инструмент позволяет определить способ разрешения патовых, тупиковых ситуаций. Фактически корпоративный договор позволяет определить объемы власти, предоставляемой его стороне, кроме того, с его помощью можно обеспечить целостность бизнеса на кокой-то период (например, закрепив условие о запрете продажи долей или распределения прибыли на какой-то срок и прочие вопросы). Также в корпоративном договоре можно закрепить положение о неустойке за нарушение условий договора, что позволяет довольно эффективно противостоять противоправным действиям какой-либо из сторон и сдерживать конфликты.

Что необходимо учесть?

Корпоративным договором разрешаются вопросы осуществления корпоративных прав. При этом такое соглашение не может обязывать его участников голосовать согласно указаниям органов общества. Не может оно и определять структуру органов общества, их компетенцию. Эти условия императивны, прямо установлены законом (п. 2 ст. 67.2 ГК РФ), следовательно, принцип свободы договора не может на них повлиять. Если названные условия будут включены в договор, они могут быть признаны судом ничтожными.

При этом в договоре можно закрепить обязанность сторон голосовать на общем собрании участников общества за включение в устав положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию.

Способ № 3. Участие в ООО через другую компанию

Контролировать бизнес, находясь в "черном списке" можно через другую компанию, участие в которой не ограничивается "черным списком".

Преимущества

Если рассматривать вариант создания новой компании, то имеет смысл учредить ее в организационно-правовой форме акционерного общества. Преимущество этого способа в том, что в ЕГРЮЛ фиксируются лишь акционеры – учредители АО, в то время как в отношении ООО в ЕГРЮЛ отражаются любые изменения участников (размеры их долей).

Если необходимо участвовать в уже существующей компании в форме ООО, то стоит иметь в виду, что его участником может выступать не физическое лицо, а подконтрольная ему компания в форме АО. Однако учредителем такого АО должно быть иное лицо, а не предприниматель, находящийся в "черном списке", поскольку, как уже было указано, в реестре отражается информация об учредителях АО.

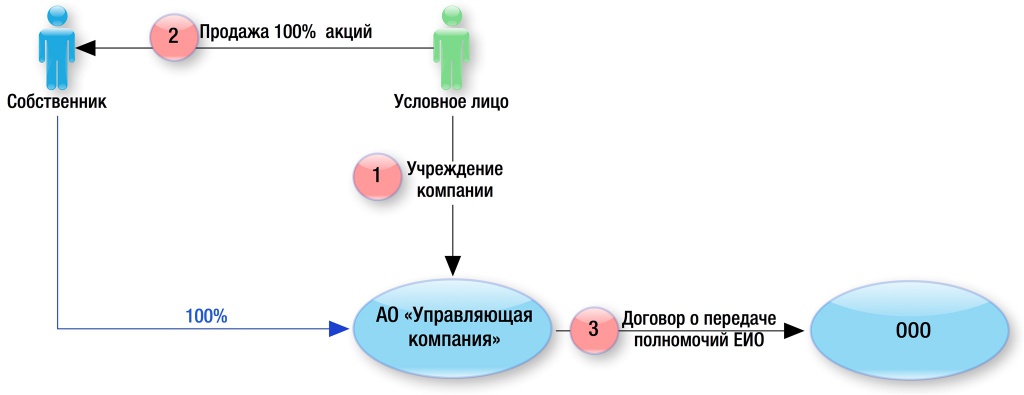

Кроме того, руководить компанией можно через управляющего, такая возможность предусмотрена ст. 42 закона об ООО и ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 "Об акционерных обществах". В этом случае функции единоличного исполнительного органа по договору передаются управляющей компании. При этом директор управляющей компании может выступать проводником тех решений, которые принимает собственник бизнеса.

Что необходимо учесть?

В случае, когда мы рассматриваем вариант участия в компании через другую компанию, необходимо учитывать ограничения, установленные действующим законодательством. Например, общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (ст. 7 Закона об ООО).

Ни для кого не секрет, что все существенные данные об Обществе с ограниченной ответственностью, как самой распространённой формой коммерческой организации, (об учредителях, их долях, о руководителе, действующем от имени компании, и тому подобное) необходимо фиксировать в Едином государственном реестре юридических лиц.1 Сведения о себе компания, как правило, подает в ЕГРЮЛ сама, но вот обратная связь от налоговых органов может быть не всегда приятной. [1 - обратим внимание, что в отношении некоторых организационно-правовых форм организаций предусмотрены отличные требования к обязательным сведениям о них в ЕГРЮЛ.]

С января 2016 года действует подпункт «Ф» п. 1 статьи 23 ФЗ «О госрегистрации юридических лиц . », позволяющий налоговым органам отказывать в регистрации новых компаний или во внесении изменений в сведения о действующих юр.лицах, если один из учредителей или руководитель компании имеет «запятнанную» репутацию (внесены данные о недостоверности сведений).

О кандидатах.

Во внесении сведений в ЕГРЮЛ, как об учредителе (участнике) компании или её руководителе, будет отказано в отношении лица, если оно:

было участником ООО с долей в его уставном капитале более 50%, которое исключено налоговым органом из ЕГРЮЛ как недействующее и с задолженностью перед бюджетом;

было руководителем организации ЛЮБОЙ организационно-правовой формы, которая исключена из ЕГРЮЛ как недействующая и, опять же, с задолженностью перед бюджетом;

является руководителем компании ЛЮБОЙ формы, в отношении которой в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений в части её адреса или руководителя, или в отношении которой есть неисполненное судебное решение о её принудительной ликвидации;

является участником ООО с долей в его уставном капитале более 50%, в отношении которого в реестре также имеется запись о недостоверности сведений об адресе общества или его руководителе, либо также не исполнено решение суда о ликвидации этого ООО.

Подчеркнем, что норма закона касается как физических лиц - участников и/или руководителей компаний, так и юридических. А потому, к информации в ЕГРЮЛ в отношении управляющих компаний или материнских организаций, нужно относиться более трепетно. Неожиданный запрет использования таких юр.лиц в качестве руководителей/участников других организаций может существенно усложнить жизнь единого холдинга.

О сроках.

Запрет на внесение сведений о лице, как учредителе (участнике) организации или её руководителе, длится три года с момента внесения в «чёрный список».

О рисках.

Если вы «бросили» ООО (имея в нём долю более 50% и/или выполняя роль руководителя), которое в последующем исключено из ЕГРЮЛ, то на ближайшие три года вы оказываетесь в «черном списке» регистрирующего органа. И ни директором не стать, ни новую компанию на себя не зарегистрировать. Условие о наличии задолженности перед бюджетом легко соблюдается, ведь перед исключением компания не сдавала отчетность, а значит, как минимум имеет несколько тысяч неуплаченного штрафа. Вы не ликвидировали компанию в установленном порядке, не обеспечили исполнение ею своих обязательстве перед бюджетом. Регистрирующий орган на ближайшие три года «не доверяет» вам.

Соответственно, если вы владели более 50% акций в недействующем акционерном обществе, исключенном из ЕГРЮЛ, то можете смело становиться новым участником какой-либо компании. Если же это было общество с ограниченной ответственностью - то, скорее всего, вы уже в «черном списке» налоговой.

Практика исключения недействующих компаний из ЕГРЮЛ получила широкое распространение с 2014 года и продолжается до сих пор. Ежегодно ФНС России рапортует о сотнях тысяч компаний, в отношении которых внесены записи о недостоверности сведений о них или исключении их из ЕГРЮЛ как недействующих.

Несмотря на то, что отказ в регистрации новых компаний или во внесении изменений в сведения о действующих юр.лицах, если один из учредителей или руководитель компании имеет «запятнанную» репутацию действует только с января 2016 оказалось что..

Закон обратной силы. имеет.

Схожие друг с другом ситуации сложились у граждан из разных регионов России (Москва, Самара, Алтайский край), недавно обратившихся в Конституционный суд РФ с просьбой признать необоснованными отказы в регистрации сведений в ЕГРЮЛ за их «грехи», совершённые до 1 января 2016 года (до даты вступления в силу указанных изменений) и связанные с исключением их компаний из ЕГРЮЛ в 2014, 2015 годах. Бизнесмены полагали, что на них, как на бывших участников или руководителей организации, исключенных из ЕГРЮЛ как недействующих с долгами перед бюджетом, правила об отказе по основаниям пункта «Ф» не распространяются, поскольку тогда (до января 2016 года) их ещё не было, а закон обратной силы иметь не должен.

Дополнительно отметим, что по всей России в разных регионах арбитражные суды поддерживают налоговые органы в отказах предпринимателям в регистрации изменений по основаниям подпункта «Ф» п. 1 статьи 23 ФЗ «О госрегистрации юридических лиц . ».

Справедливости ради отметим, что ограничения для некоторых лиц, по дальнейшему ведению бизнеса направлены, в первую очередь, на борьбу государства с фирмами-однодневками, регистрируемыми на номиналов или по адресам массовой регистрации, «брошенными» (недействующими) компаниями и, соответственно, на полное, своевременное пополнение бюджета налоговыми платежами. Однако они также затронули и добропорядочных бизнесменов, которые по невнимательности или легкомыслию упустили важные юридические моменты в своей прошлой деятельности, действуя как тогда было «принято».

Однако, если нельзя, но очень хочется, то можно. Лицо, которое попало в «черные списки» налогового органа, может воспользоваться инструментами прикрытого владения и/или управления компаниями. Рассмотрим некоторые из них:

Возможность № 1

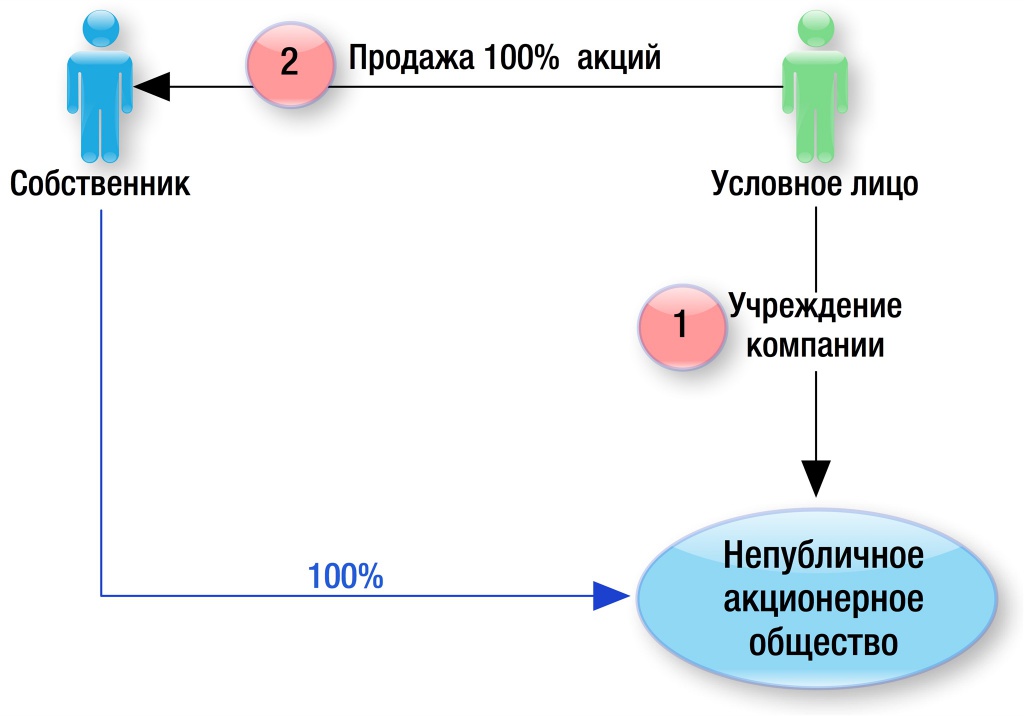

Если есть необходимость в создании новой компании, то её учреждение стоит оформить не в форме ООО, а в форме АО. Дело в том, что все изменения участников (размеры их долей) в ООО должны вносится в ЕГРЮЛ, а в отношении Акционерного общества в ЕГРЮЛ фиксируются только акционеры-учредители. Все последующие изменения состава акционеров отражаются только в реестре акционеров, который ведет Реестродержатель (коммерческое юридическое лицо). Следовательно, невозможно получить отказ в регистрации сведений в ЕГРЮЛ, если их там не регистрируешь.

Учреждение и регистрацию компании в ЕГРЮЛ проводит лицо, не включённое в «чёрный список», а затем через регистратора АО оформляется купля-продажа всех 100% или части акций. Заинтересованный в такой структуре собственник может быть как единственным, так и одним из акционеров.

К слову, подробнее об АО как инструменте прикрытого владения мы писали здесь.

Возможность № 2

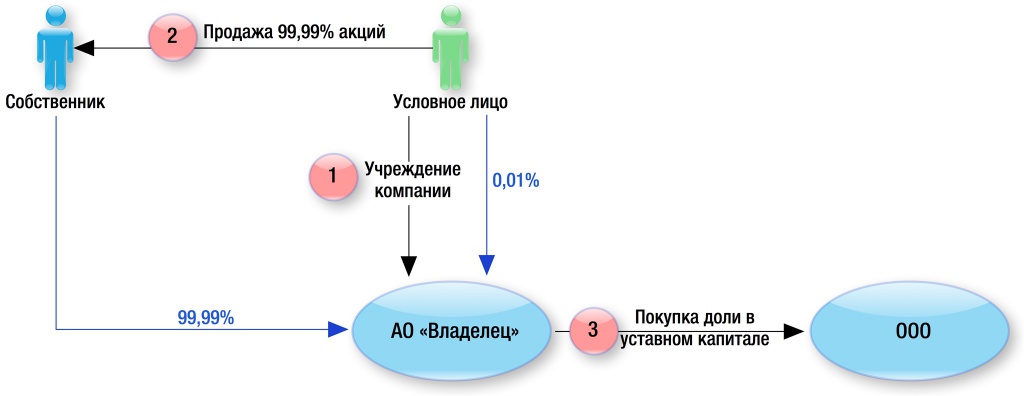

Если есть заинтересованность участия в уже действующем бизнесе, который существует в форме ООО, то участником ООО может стать не физическое, а подконтрольное ему юридическое лицо, опять же в форме Акционерного общества.

Механизм создания и передачи владения такой же как в первом варианте, но с некоторыми нюансами:

Доля участия юридического лица влияет на возможность применения компанией УСН (не более 25%). Если это актуально, важно соблюсти ограничение;

Возможность № 3

Когда нет необходимости (возможности) входить в состав участников ООО, но есть желание стать руководителем компании, следует заменить всем привычный единоличный исполнительный орган - директора на Управляющую компанию. Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах» это позволяют.4 [4 - cт. 42 ФЗ «Об ООО» и ст. 69 ФЗ «Об АО»]

В этом случае также создается непубличное акционерное общество, которому по договору передаются функции единоличного исполнительного органа - Управляющей компании. При этом директор Акционерного общества «Управляющая компания» может быть исключительно проводником и «рупором» решений, принимаемых собственником - 100% акционером в АО «Управляющая компания», главное при написании Устава АО предусмотреть для него максимальную компетенцию.

Из приведённых примеров мы с вами видим, что из непростой ситуации с включением лица в «чёрный список» ИФНС и связанных с этим сложностей, можно найти решение, позволяющие и дальше заниматься предпринимательской деятельностью без указания сведений о таком лице в ЕГРЮЛ.

О включении директора или участника в «черный список» налоговая не уведомляет. Это становится «сюрпризом», когда вместо решения о создании новой компании вы получаете решение об отказе в государственной регистрации.

Одной из главных причин отказа внесения изменений в ЕГРЮЛ по-прежнему остается то, что директор или один из участников компании находится в «черном списке» Федеральной налоговой службы.

При сопровождении сделок по покупке компаний мы на своей практике часто сталкивались с ситуацией, когда на этапе проверки Покупателя доли выявляются его старые «брошенные» компании, исключенные из реестра. В результате сделка состояться не может (пп. «ф» ч. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Покупатель вынужден отказаться от своего намерения купить /создать бизнес (как минимум на 3 ближайших года) либо зарегистрировать бизнес на кого-то из родственников или знакомых, тоже не безопасный способ.

«Черный список» ФНС: кто в него попадает и чем грозит включение в него?

«Черный список» ФНС — это сведения о гражданах, которые не могут быть ни руководителями, ни участниками компании, потому что ранее они, по мнению государства, проявили недобросовестность:

- не ликвидировали юридическое лицо, когда утратили интерес к его деятельности («бросили» компанию),

- не устранили из ЕГРЮЛ недостоверные сведения об адресе компании либо ее руководителе по запросу ФНС.

Так, в государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ будет отказано, если для включения в реестр поданы сведения о физическом лице — участнике ООО или руководителе юридического лица, которое

— являлось участником ООО (доля — не менее 50%), исключенного из ЕГРЮЛ при наличии задолженности перед бюджетом либо указанная задолженность признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица (с признаками недействующего юридического лица и основаниями для исключения компании из ЕГРЮЛ можно ознакомиться здесь);

— являлось руководителем юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ при наличии задолженности перед бюджетом либо указанная задолженность признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица;

— является участником ООО (доля — не менее 50%), в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений (об адресе или руководителе юридического лица) либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации;

— является руководителем юридического лица, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений (об адресе или руководителе юридического лица) либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации.

Срок действия указанных ограничений на госрегистрацию — 3 года с момента, когда была внесена запись об исключении юридического лица / недостоверности сведений.

- Размер задолженности компании перед бюджетом не имеет значения — ограничения на участника / директора распространяется даже в случае, если задолженность составляет несколько рублей,

- Срок ограничения одинаков — 3 года (вне зависимости от лица / основания),

- Под запрет попадают любые регистрационные действия с участником из «черного списка" — создание нового юридического лица, реорганизация, сделки по отчуждению (купля-продажа, дарение) и залогу доли в ООО.

Что делать, если в «черный список» вас уже включили?

К сожалению, вариантов немного.

Если отказ связан с тем, что Общество исключено из реестра при наличии задолженности перед бюджетом (основания №№ 1−2), то можно:

- оспорить запись об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (основания см. здесь),

- отказаться от идеи расширения бизнеса за счет корпоративного участия на время действия ограничений, воспользоваться иными способами инвестирования (например, предоставление займов),

- оформить новую компанию / долю на лояльных лиц (родственников, друзей, знакомых)

Предупреждение! Используя указанный способ, всегда помните о рисках утраты корпоративного контроля и, как следствие, вложенных в свой бизнес денег, усилий и связей.

Если отказ мотивирован тем, что в отношении Общества имеется запись о недостоверности сведений в реестре (основания №№ 3−4), можно:

- попробовать актуализировать сведения реестра по адресу / руководителю юридического лица (предоставить регистрирующему органу заявления по форме Р13001, Р14001 — в зависимости от того, требуется ли вносить изменения в устав компании),

- оспорить запись о недостоверности сведений в реестре, если для этого имеются основания.

Как не попасть в «черный список»: инструкция по применению

Как видим, вычеркнуться из «черного списка» не так уж и легко, а регистрация бизнеса на лояльных лиц всегда сопряжена с рисками его полной утраты. Поэтому чтобы не столкнуться с печальными последствиями внесения в «черный список» необходимо придерживаться нескольких простых правил:

— Внимательно следите за судьбой своих компаний, при необходимости — ликвидируйте их самостоятельно. В случае, если вы понимаете, что интереса к деятельности компании нет — не ждите исключения компании, а принимайте решение о её добровольной ликвидации.

Если имеются признаки банкротства, подавайте заявление о признании должника банкротом (если вы руководитель) либо выходите с предложениями о проведении собрания участников с соответствующими вопросами повестки дня голосования (если вы участник).

— Разрешайте корпоративные конфликты своевременно

Если Вы хотите ликвидировать компанию, а другие участники Общества видят иные перспективы развития Общества (Прим.: решение о ликвидации Общества принимается единогласно — ч.8 ст. 37 закона об ООО), можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

а. продать долю одному из участников Общества или третьему лицу,

б. подать заявление о выходе из Общества,

в. предъявить иск о ликвидации Общества.

Для того, чтобы определить, какой из вариантов подойдет именно Вам, необходимо учитывать множество факторов. Как минимум, положения устава и финансовое состояние Общества (например, в уставе может отсутствовать право на выход или он может содержать специальные правила о продаже доли третьему лицу ).

В обязательном порядке отвечайте на уведомления ФНС о недостоверности сведений о компании

Такие уведомления направляются не только самому юридическому лицу, но и его руководителю и учредителям (участникам). Срок ответа на Уведомление и представление необходимых подтверждающих документов — 30 дней.

С сентября 2017 года налоговики получили право самостоятельно исключать из ЕГРЮЛ компании, сведения о которых в реестре являются недостоверными. Например, адрес нахождения компании или данные о гендиректоре. Вместе с тем, компаниям, а равно и их кредиторам будет предоставлена новая возможность ликвидации по этой схеме. Какая теперь процедура исключения из реестра, как не попасть в число «избранных» и как удалить из этого черного списка своих должников. Ведь для них исключение из ЕГРЮЛ может, напротив, оказаться даже на руку.

Полугодовой «карантин» недостоверности сведений ЕГРЮЛ может обернуться ликвидацией

Статья дополняется новым п. 5, согласно которому правила этой статьи применяются также в случаях:

- наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи;

- невозможности ликвидации юрлица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников).

Примечание редакции:обратим внимание на важную деталь – само по себе наличие у компании долгов (перед контрагентами, бюджетом или сотрудниками) как не препятствовало, так и не препятствует по новым нормам ее исключению из ЕГРЮЛ по решению ИФНС. Если только эти кредиторы не отправились взыскивать свои долги через банкротство компании.

Вместе с тем у кредиторов есть возможность не допустить исключения должника из реестра или восстановить запись о нем в судебном порядке. Основанием служит п. 8 ст. 22 Закона о госрегистрации юрлиц. Примеры реализации этой возможности описаны в конце данной статьи.

Если и этот путь не принесет успеха или кредитор в принципе не сочтет нужным к нему прибегать, то теперь у него есть еще одна возможность: он вправе взыскать задолженность ликвидированной таким образом компании с ее учредителей и руководителей. Для этого нужно будет доказать, что к возникновению долга привели их недобросовестные или неразумные действия. Такое изменение внесено в Закон об ООО тем же самым Законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ.

Плюсы и минусы нововведений, и как не допустить ликвидации

Благодаря Федеральному закону от 28.12.2016 № 488-ФЗ налоговые органы получили право самостоятельно исключать из ЕГРЮЛ компании еще в двух случаях:

- когда у фирмы в этом реестре стоит отметка о недостоверности сведений о ней;

- когда она является абсолютным банкротом, то есть у нее не только есть долги, достаточные для признания ее банкротом, но и нет средств на оплату проведения процедуры банкротства.

1. Раньше в Законе о госрегистрации юрлиц было только одно основание, по которому налоговики могли самостоятельно исключить компанию из ЕГРЮЛ: когда она в течение последних 12 месяцев не подавала никакой отчетности и ни по одному из ее банковских счетов не проходили операции.

Теперь таких оснований стало три.

Это минус для компаний.

2. На самом деле два новых основания ранее уже использовались инспекциями для исключения фирм из реестра – но только путем обращения в суд. Для этого фискалы подавали иски о ликвидации юридического лица и возложении обязанности по ликвидации на учредителя.

При этом только в тех случаях, когда инспекторам удавалось убедить судей в том, что вышеуказанные основания свидетельствуют о грубых нарушениях законодательства, арбитры удовлетворяли эти иски (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.06.2017 № Ф02-2310/2017).

Если же судьи приходили к выводу, что острой необходимости в ликвидации фирмы нет, то они отказывали инспекциям в удовлетворении «исключительных» требований (Постановление ФАС Центрального округа от 27.03.2014 № А64-2674/2013).

Дело в том, что принятие решения о ликвидации общества было правом суда, а не обязанностью.

Теперь же инспекциям не придется никому ничего доказывать, они смогут принимать решение об исключении из ЕГРЮЛ самостоятельно.

Это тоже минус для компаний.

Теперь же в законе прописан 6-месячный период «карантина», который должен пройти с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности, прежде чем ИФНС получит право принять решение об исключении компании из реестра.

Это плюс для компаний.

Теперь давайте разберемся, как будет происходить ликвидация компании на вышеназванном основании, каковы будут ее последствия и как все это предотвратить.

Источники опасности

Налоговики могут получить информацию о том, что те или иные сведения о компании в ЕГРЮЛ неверны, из двух источников:

1) заявления физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, направленном им в инспекцию (п. 5 ст. 11 Закона о госрегистрации юрлиц);

2) по итогам проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, проведенной самой ИФНС (п. 6 той же статьи).

В данном случае речь идет не о любых сведениях, а только о трех:

- юридическом адресе;

- учредителях (участниках) юрлица, размерах долей в уставном капитале и держателях реестров акционеров;

- гендиректоре (его Ф.И.О., паспортных данных и ИНН).

- компании – по юридическому адресу;

- учредителям (участника) – по адресам мест жительства;

- гендиректору – по адресу места жительства;

- по электронной почте (при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ).

Если компания этого не сделает или ее ответ инспекция сочтет неубедительным, то чиновники имеют право внести в реестр отметку о недостоверности данных.

Это решение она обязана в течение 3 дней с момента принятия опубликовать в «Вестнике государственной регистрации». Одновременно должны быть опубликованы сведения о порядке, сроках и адресе направления заявлений как самим юрлицом, так и кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением этой компании из ЕГРЮЛ.

В отношении этого заявления Закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ внес два новшества. Оно должно быть:

б) составлено по официально утвержденной форме (пока она не принята).

Если такое заявление не поступит, ИФНС вправе будет исключить юрлицо из ЕГРЮЛ.

Выводы. Что предпринять, чтобы не допустить вымарывания из реестра

Что касается того, что необходимо сделать для недопущения исключения из реестра, то изложенное уже подразумевает ответы на этот вопрос.

Прежде всего нужно получать письма по своему юрадресу. Находиться там физически (иметь кабинет, рабочие места) фирма не обязана. Главное, что от нее требуется – это получать корреспонденцию. Разумеется, получать письма нужно от любого адресата (в конце концов, нельзя исключать, что недовольный неполучением своего письма отправитель тоже возжелает сообщить об этом досадном факте в инспекцию), но в данном контексте – в первую очередь от налоговой инспекции. Это позволить исключить самую популярную претензию – в недействительности юрадреса, а также своевременно узнать о том, что инспекторы ждут от вас письма с уточнением.

Кроме того, стоит периодически (хотя бы раз в месяц) знакомиться с содержанием ЕГРЮЛ и выпусками «Вестника государственной регистрации». Последние, кстати, как и реестр юрлиц, доступны в электронном виде на сайте ФНС РФ по адресу.

Почему важно не допустить исключения фирмы из реестра на таком основанииВымарывание юрлица из реестра может иметь два неприятных последствия для его учредителей и гендиректора.

1. Учредители и руководители таких брошенных и исключенных компаний могут быть привлечены к ответственности за убытки, причиненные своими действиями. Об этом сказано в новом п. 3.1 ст. 3 Закона № 14-ФЗ, введенном тем же самым Законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ.

2. Учредителям, имевшим более 50 процентов голосов в ООО и руководителям таких организаций, если они были отягощены безнадежными долгами перед бюджетом, в течение 3 лет не позволят регистрировать и становиться руководителями новых юрлиц (пп. «ф», «х», п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации юрлиц).

Это стоит учитывать, если в планах на будущее есть открытие новых компаний или руководство таковыми.

За публикациями в «Вестнике госрегистрации» стоит следить внимательнее

Он потребовал признать решение ИФНС об исключении компании из реестра недействительным, поскольку на момент ее исключения – июнь 2016 года – инспекции было достоверно известно о наличии судебного спора, одним из ответчиков по которому являлось исключаемое общество, а инспекция – третьим лицом.

Исковое заявление было получено ИФНС 02.03.2016, уточненное исковое заявление – 11.04.2016.

Однако суды всех инстанций решили, что это не является основанием для отмены решения инспекцией.

Процедура исключения компании как недействующего юрлица была соблюдена:

- 26 февраля 2016 года инспекция приняла решение о предстоящем исключении;

- 2 марта 2016 года сведения об этом были опубликованы в «Вестнике государственной регистрации»;

- в течение следующих 3 месяцев по адресу, указанному в публикации, заявления от лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с предстоящим исключением общества из ЕГРЮЛ, не поступили;

- 20 июня 2016 года в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении юрлица из этого реестра.

Поскольку заявитель этого не сделал, оснований полагать, что исключением компании нарушены его права, не имеется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2017 № Ф05-3902/2017

После исключения фирмы из ЕГРЮЛ стать участником новой не дают еще 3 года

ИФНС отказала в регистрации данных изменений на основании пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ.

Отказ был обусловлен тем, что гражданка, заявленная в качестве нового участника, ранее являлась участником ООО с долей уставного капитала в размере 50 процентов. 01.10.2014 в отношении данного юрлица в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении его деятельности по решению регистрирующего органа. На момент исключения организация имела задолженность перед бюджетом, признанную безнадежной к взысканию. На момент представления документов на госрегистрацию в качестве участника нового общества с тех пор не истекли 3 года.

Данные обстоятельства описаны в пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ как препятствие для госрегистрации.

Гражданка обратилась в суд с требованием признать отказ ИФНС незаконным.

Она указала, что пп. «ф» п. 1 ст. 23 появился в Законе № 129-ФЗ только с 2016 года. Поэтому инспекция не имела права применять данную норму в рассматриваемом случае. Ведь прежняя компания была исключена из реестра в 2014 году.

Однако судьи решили, что действия регистрирующего органа были законными и обоснованными, а довод истицы является несостоятельным.

На момент принятия оспариваемого решения Федеральный закон 30.03.2015 № 67-ФЗ, который внес в Закон № 129-ФЗ пп. «ф» п. 1 ст. 23, вступил в силу. Следовательно, положения этого закона должны были быть применены к спорным правоотношениям как возникшим после введения его в действие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2017 № Ф04-1192/2017

Примечание редакции:данное решение попало в «Обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов» № 2 (2017), разосланный по инспекциям для руководства в работе письмом ФНС РФ от 06.07.2017 № ГД-4-14/13154@.

Заметим, что это решение проливает свет на вопрос о том, будет ли новый 6-месячный срок наличия в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений применяться к отметкам, внесенным до 01.09.2017, – даты вступления в силу Закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ.

Исходя из позиции суда в этом деле, будет. То есть норма о полугодовых отметках – основаниях для исключения фирмы из реестра будет распространяться на компании, у которых в реестре стоит такая отметка с 01.03.2017 или с еще более ранней даты.

Учредитель может воскресить фирму, предоставив реальные данные

Он сослался на то, что общество является действующим юрлицом и поэтому исключать его из ЕГРЮЛ как недействующее инспекция не должна была, запись о нем в реестре нужно восстановить.

Компания является крупным акционером иностранного юрлица, о чем свидетельствует выписка, выданная иностранным регистрирующим органом. В ней сказано, что доля акций компании 50 процентов, или 15 млн евро в денежном выражении.

Тот факт, что компания за последние 12 месяцев не представляла отчетность и не проводила операции по счетам, обусловлен сменой руководства компании.

Суды на основании этих доводов удовлетворили иск.

Арбитры пояснили, что процедура, регламентированная ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ, может быть применена налоговым органом только в том случае, когда у него имеются достоверные сведения, свидетельствующие о фактическом прекращении юрлицом своей деятельности, и не может рассматриваться как санкция за несвоевременное предоставление фирмой налоговой отчетности либо сведений об открытии банковских счетов.

Таким образом, ИФНС не имеет оснований вносить запись об исключении юрлица из ЕГРЮЛ, если им будет установлено, что оно фактически продолжает осуществление своей деятельности.

Кроме того, судьи обратили внимание на нарушение инспекцией процедуры исключения компании: публикация в «Вестнике государственной регистрации» в нарушение закона не содержала сведения о порядке и сроках направления заявлений как самим недействующим юрлицом, так и его кредиторами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2017 № Ф05-8992/2017

Примечание редакции:применительно к исключению юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений – это решение (а оно не единично) свидетельствует о том, что суд вправе обязать ИФНС восстановить запись о компании в реестре, если она представит достоверные сведения о себе и объяснит, почему не смогла сделать этого раньше.

Кредитор может воскресить фирму, объяснив это необходимостью взыскать долг

Требование было мотивировано тем, что данное общество имело задолженность перед организацией. Исключение из реестра лишает организацию возможности взыскания с нее этих средств. Таким образом, решение инспекции о внесении указанной записи в реестр нарушает законные права и интересы организации.

Суды первой и второй инстанции отказали в удовлетворении иска.

Они сослались на два обстоятельства:

- во-первых, на то, что возможность возобновления деятельности юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ и утратившего свою правоспособность, путем восстановления сведений о нем в реестре, действующим законодательством не предусмотрена;

- во-вторых, на то, что в рассматриваемом случае налоговым органом были установлены необходимые условия, предусмотренные п. 1 ст. 21.1 Закона о госрегистрации, для принятия решения о предстоящем исключении недействующего общества из ЕГРЮЛ. При этом судьи отклонили довод истца о том, что тем самым были нарушены его права и законные интересы как кредитора, поскольку организация имела возможность в течение 3 месяцев с момента публикации решения о предстоящем исключением ООО из реестра обратиться в ИФНС. Но она этого не сделала.

Первый вывод судов несостоятелен, так как в соответствии с п. 8 ст. 22 Закона о госрегистрации юрлиц исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с этим, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Кроме того, исходя из правовой позиции, изложенной, в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 11925/12, действия ликвидатора и запись в ЕГРЮЛ о регистрации прекращения деятельности юрлица могут быть оспорены в судебном порядке по правилам гл. 24 АПК РФ.

Требования заявителя предъявлены в отношении конкретной записи в госреестре, которая произведена на основании решения налоговой инспекции. В связи с этим выводы судов о том, что избранный заявителем способ защиты нарушенного права не предусмотрен процессуальным законодательством, являются также неправомерными.

Второй вывод судов также ошибочен ввиду того, что ликвидация ООО лишает организацию возможности взыскания дебиторской задолженности. Следовательно, исключение общества из ЕГРЮЛ нарушает права и законные интересы заявителя как его кредитора.

Учитывая изложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2017 № Ф05-21886/2016

Примечание редакции:аналогичные решения – постановления арбитражных судов Московского округа от 25.07.2017 № Ф05-10205/2017, от 27.03.2017 № Ф05-2830/2017, от 02.02.2017 № Ф05-21886/2016, Уральского округа от 17.02.2017 № Ф09-12372/16. Причем во втором из указанных дел убедить судей помог тот факт, что параллельно с процедурой исключения должника из реестра в арбитражном суде шло разбирательство о взыскании задолженности с этой фирмы. И к моменту принятия инспекцией решения о ее исключении суд первой инстанции уже вынес решение в пользу кредитора. Эти сведения были общедоступными.

О праве кредиторов на обращение в суды с подобными исками недавно напомнили и в Минфине РФ (письмо от 07.02.2017 № 03-12-13/6428).

Вместе с тем судебная практика по таким делам не единообразна.

Например, тот же Арбитражный суд Московского округа в постановлениях от 03.08.2017 № Ф05-11012/2017 и от 25.10.2016 № Ф05-16124/2016 отказал кредиторам в удовлетворении их требований о восстановлении записи о должниках в реестре. Судьи объяснили это тем, что сообщать о своих долгах следовало в течение 3 месяцев, предоставленных на это с момента публикации решения о предстоящем исключении юрлица из госреестра.

Таким образом, для кредиторов проще и надежнее отслеживать публикации о возможном исключении своих должников из списка действующих юрлиц в «Вестнике государственной регистрации», а теперь и наличие отметок о недостоверности сведений о них в ЕГРЮЛ, и не доводить дело до арбитражного суда.

Читайте также: