Может ли менеджер быть одновременно ориентирован на задание и на работника

Опубликовано: 17.02.2026

Авторитарный стиль руководства обобщенно отражает так называемая теория Х Д. Мак-Грегора, излагающая взгляды Ф. Тейлора на работника индустриальной эпохи.

В соответствии с ней среднему человеку присуще отвращение к труду и желание избежать его при первой же возможности. Большинство работников ни к чему не стремятся, избегают брать на себя ответственность и предпочитают, чтобы ими руководили. Поэтому людей требуется, в основном с помощью наказаний, принуждать к выполнению возложенных на них обязанностей и непрерывно контролировать их действия.

Однако Мак-Грегор оговаривает, что подобное поведение вызывается не столько свойствами человеческой натуры, сколько теми внешними условиями, в которых людям приходится жить и трудиться.

Теория Y описывает демократический стиль руководства, который доминирует в современных фирмах. Он характеризуется высокой степенью децентрализации управления, активным участием сотрудников в принятии решений, в том числе и групповых, свободным обменом информацией между руководителями и исполнителями, взаимным доверием между ними, вниманием администрации к проблемам развития персонала.

В этих условиях выполнение служебных обязанностей оказывается привлекательным, а успех служит вознаграждением, удовлетворяющим высшие потребности.

Демократический стиль, который называют еще кооперативным, применяют уверенные в себе руководители, доверяющие подчиненным, контролирующие не их, а результаты.

В данной ситуации модель поведения руководителя – авторитарный стиль.

7. Пользуясь управленческой решеткой Р. Блейка - Дж. Мутон, определите поведение руководителя в следующих ситуациях:

- нужно быстро достичь конкретных целей, зная пути и средства их достижения;

- переезд в новое помещение фирмы сопряжен с уплатой неустойки по аренде помещения в размере 5% годового дохода фирмы и расходами на переезд в размере трехмесячного дохода. Доходы от лучшего месторасположения фирмы возрастут на 35% в год.

В первом случае: 9.1 – руководитель-автократ, с ярко выраженной заботой о производстве.

Во втором случае: 5.5 – компромиссный вариант руководства, но не самый лучший.

8. Может ли менеджер одновременно быть ориентирован на задание и на работника? Какой стиль руководства, по Вашему мнению, является наилучшим? Может ли быть стиль руководства гибким? Обоснуйте свой ответ.

Идея управленческого континуума была детализирована в модели руководства В. Танненбаума и Р. Шмидта, которая предполагает, что в зависимости от степени самостоятельности, предоставляемой исполнителям, руководителем выбирается один из семи вариантов действий:

1). индивидуальные действия в пределах зоны свободы;

2). делегирование полномочий группе;

3). постановка проблемы и ожидание предложений по ее решению;

4). принятие решений с возможной корректировкой по совету исполнителей;

5). выдвижение идей и обсуждение их в группе;

6). убеждение подчиненных в правильности принятых решений;

7). единоличное принятие решения и информирование об этом сотрудников.

Строго говоря, как было только что сказано, эти стили образуют не линию а замкнутый круг, ибо бюрократический вариант либерального стиля, в сущности есть разновидность авторитаризма.

«Одномерность» руководства предполагает, что на практике используют либо демократический, ориентированный на человеческие отношения, либо авторитарный, ориентированный на работу, стили. Первый вариант характерен сегодня для развитых стран, второй — для развивающихся.

Многочисленными исследованиями выяснено, что в современных условиях успех дела предопределяется не только личной ориентацией руководителя, но и рядом других обстоятельств: общей ситуацией, характером проблемы, степенью зрелости подчиненных, их отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, степенью ответственности и т. д.

По мнению Ф. Фидлера, руководитель изменить свой стиль взаимодействия с подчиненными, как правило, не способен, поэтому нужно исходя из ситуации и стоящей задачи помещать его в те условия, где он сможет наилучшим способом себя проявить.

В зависимости от ситуации, предпочтений и личных качеств исполнителей, степени их уверенности в своих силах и возможности воздействовать на ситуацию предлагается четыре стиля руководства.

Если у сотрудников большая потребность в самоуважении и принадлежности к коллективу, то предпочтителен стиль поддержки, аналогичный стилю, ориентированному на человеческие отношения. Когда сотрудники стремятся к автономии и самостоятельности, лучше, как считают авторы, использовать инструментальный стиль.

Там, где подчиненные стремятся к высоким результатам и уверены, что смогут Их Достичь, применяется стиль, ориентированный на достижение. Руководитель ставит перед ними посильные задачи и обеспечивает необходимые условия работы. Исполнители же по мере возможности их самостоятельно решают.

Стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений, больше всего соответствует ситуации, когда те стремятся реализовать себя в управлении. Руководитель при этом должен делиться с ними информацией, широко использовать их идеи.

В неоднозначных ситуациях используется инструментальный стиль, поскольку руководитель лучше видит положение дел в целом и его указания могут служить для исполнителей хорошим ориентиром.

В соответствии с ситуационной концепцией П. Херсли и К. Бланшара применение того или иного стиля зависит от степени зрелости исполнителей, их способности отвечать за свое поведение, образования и опыта решения конкретных задач, внутреннего желания достичь поставленных целей. В свете этого сформулированы четыре основных стиля руководства.

По мнению В. Врума и Ф. Йеттона, в зависимости от ситуации, особенностей коллектива и характеристики самой проблемы можно говорить о пяти стилях управления:

а). руководитель сам принимает решения на основе имеющейся информации;

б). руководитель сообщает подчиненным суть проблемы, выслушивает их мнения и принимает решение;

в). руководитель излагает проблему подчиненным, обобщает высказанные ими мнения и с учетом их принимает собственное решение;

г). руководитель совместно с подчиненными обсуждает проблему, и в результате вырабатывается общее мнение;

д). руководитель постоянно работает совместно с группой, которая или вырабатывает коллективное решение, или принимает лучшее независимо от того, кто его автор.

При выборе стиля руководители пользуются следующими основными критериями:

• наличием достаточной информации и опыта у подчиненных;

• уровнем требований, предъявляемых к решению;

• четкостью и структурированностью проблемы;

• степенью причастности подчиненных к делам организации и необходимостью согласовывать с ними решения;

• вероятностью того, что решение получит поддержку;

• заинтересованностью исполнителей в достижении целей;

• степенью вероятности возникновения внутренних конфликтов между подненными в результате принятия решений.

Тема 11. Корпоративная культура и имидж менеджера

1. Проанализируйте основные достоинства и недостатки четырёхфакторной модели организационной культуры Г. Хофстеде.

Любая же национальная культура уникальна, ибо складывается под влиянием огромного количества исторических, социальных, этнических, географических иных факторов. Из-за этого методы управления не могут автоматически переносятся из страны в страну. Г. Хофстид (Хофштеде) предложил пять параметров, по которым можно идентифицировать национальные культуры. К ним относятся:

индивидуализм (ИН), характеризующийся степенью независимости индивида от общества, готовностью людей действовать в одиночку;

дистанция власти (ДВ), определяемая отношением людей к проблеме неравенства, его допустимой степенью (на Западе психологически допустимым сегодня считается десятикратный разрыв в средних доходах самых богатых и самых бедных групп населения; в России этот разрыв составляет фактически 20-25 раз, а в Москве - более 50 раз);

степень неприятия неопределенности (НН), характеризуемая порогом ощущения опасности. Ее стремятся избежать с помощью правил, традиций, законов, религии (любая религия способствует терпимости к неопределенности) и проч.;

степень ориентированности на будущее (ОБ), т. е. выживаемость в перспективе, обеспечиваемая сбережениями, накоплением богатств и проч.;

уровень мужественности (МУ), выражающийся в типе распределения социальных ролей между полами.

2. Каково её практическое значение в современных условиях. Приведите примеры целесообразности применения данной модели и её модификаций во взаимоотношениях с иностранными партнёрами.

Примеры основополагающих культурных ценностей ряда стран. Американскому стереотипу свойственны:

• ориентация на деньги;

• динамизм, стремление к обновлению;

• уважительное отношение ко времени как к важнейшему ресурсу;

• индивидуализм, самостоятельность, ответственность;

• дружелюбие, откровенность, искренность;

• разделение делового и личного;

Национальный стереотип исламских стран отличается:

• созданием обстановки неторопливости, дружественности, доверия;

• ориентацией на работу, а не на результат;

• избежанием конфронтации и критики других;

• уважением к скрытым проявлениям силы;

• гордостью, боязнью потерять лицо;

• предельной чувствительностью к интонациям, смене направления разговора. Для японского стереотипа характерны:

• безграничное трудолюбие и терпение;

• стремление к красоте и совершенству;

• сохранение традиций наряду с умелым заимствованием всего лучшего у других;

• самообладание, дисциплинированность; вежливость, аккуратность.

Для западной культуры в целом характерны индивидуализм, предприимчивость, инициатива, традиции политической демократии, участие работников в управлении, взятие ими на себя ответственности.

Бостонной культуре свойственны покорность власти, авторитаризм, значительное влияние национальных и этических факторов, устойчивость, разрыв между элитой и массами.

3. Перечислите основные элементы организационной (корпоративной) культуры предприятия.

Основными признаками организационной культуры являются:

1). отношение членов организации к новому, к переменам;

2). степень приятия делового риска;

3). ориентированность на решение личных проблем или инструментальных задач;

4). степень централизации принятия решений;

5). социально допустимая дистанция между руководителями и подчиненными;

6). степень формализации и регламентированности деятельности, подчинения планам, правилам и процедурам;

7). соотношение коллективизма и индивидуализма;

8). отношение к женщинам и слабым вообще;

9). характер отношений между работниками и организацией (ориентация на самостоятельность, независимость или конформизм, лояльность);

Выбор модели организационного поведения имеет принципиальное значение, потому что каждая модель имеет свои мотивирующие влияния на деятельность исполнителей. Профессионализм менеджера проявляется в адекватном выборе модели поведения применительно к стоящим перед ним задачам, образованию и квалификации исполнителей, условиям работы и т.д. Рассмотрим четыре базовые модели организационного поведения: автократическую, патерналистскую, поддерживающую и коллегиальную.

Выбор модели организационного поведения имеет принципиальное значение, потому что каждая модель имеет свои мотивирующие влияния на деятельность исполнителей. Профессионализм менеджера проявляется в адекватном выборе модели поведения применительно к стоящим перед ним задачам, образованию и квалификации исполнителей, условиям работы и т.д.

1. Автократическая модель

Что касается работников, то они ориентированы на подчинение руководителю, в силу чего возникает психологическая зависимость от начальника, который может нанять, уволить, задать объем и темп работы. Уровень зарплаты в организации нередко находится на невысоком уровне, так как труд работников в этой модели малопроизводителен. Менеджеры постоянно подчеркивают, что от работника требуется только одно: работать, четко выполняя распоряжение менеджера, ведь именно за это они получают заработную плату. У работников в такой модели ОП снижается самоуважение, развивается негативное отношение к менеджменту. Они ощущают депривацию практически всех потребностей, но не могут даже проявить свое недовольство вслух.

Изучение трудовых отношений показало, что хотя авторитарное руководство не предполагает вербальной обратной связи подчиненного с начальником, мысленная обратная связь, безусловно, существует. Рабочий хочет высказаться и иногда, когда выходит из себя или теряет терпение, выплескивает свои мысли и чувства чаще в семье, реже в адрес менеджеров. Отсутствие «права голоса» приводит к возникновению чувств неуверенности, разочарования и агрессии по отношению к менеджменту.

Автократическая модель ОП может быть эффективной при реализациинеквалифицированного труда неквалифицированной рабочей силой, а также тех видов труда, которые сопряжены с необходимостью быстрого принятия и безоговорочного исполнения решений. Это ратный труд, работа в экстремальных ситуациях. Когда автократическая модель применяется вне этих условий, следует ожидать низкой лояльности, низкой производительности труда и неудовлетворительного качества его результатов, недовольства работников уровнем заработной платы и менеджментом в целом, негативных форм поведения в виде прогулов, хищений, поломок оборудования, неоправданных больничных листов и др.

Особенностью автократической модели является то, что работники воспринимают труд как отнимающий силы. Они приходят на работу уже уставшими. Понятно, что это только субъективное чувство. Но оно усиливает неудовлетворенность вознаграждением, которое всегда объективно мало при такой усталости. Это еще один психологический аспект автократической модели.

2. Патерналистская модель

Опека приводит к усилению зависимости работника от организации. Работник чувствует, что его безопасность и благосостояние в значительно большей степени зависят от организации, чем от непосредственного руководителя. В рамках патерналистской модели может быть реализовано множество разнообразных программ. Так, компании предоставляют своим сотрудникам возможность бесплатно заниматься физкультурой, предоставляют услуги по лечебному массажу, проводят психологические семинары, предоставляют отпуска родителям, выделяют время по уходу за иждивенцами и детьми. В результате показатель текучести кадров значительно снижается, сокращается объем средств, направляемых па оплату больничных листов, уменьшаются затраты на набор и обучение кадров. Очевидно, что работники таких предприятий вряд ли хотят сменить работодателей-«опекунов».

Вместе с тем нередко бывает, что, даже если работник совершит действия, нанесшие вред компании (прогулы, хищения), он будет прощен, как нерадивое дитя, нуждающееся в большой заботе. Обычно заработная плата на таких предприятиях практически не зависит от уровня личного участия в труде и от его качества, что существенно ослабляет мотивацию лучших работников.

Наблюдения за работниками в такой модели ОП показывают, что они часто заняты не столько рабочим процессом, сколько живым обсуждением льгот, озабочены тем, все ли справедливо получают свою долю заботы со стороны предприятия.

Наиболее очевидный недостаток модели заключается в том, что уровень трудовых усилий большинства работников находится где-то на грани их потенциальных возможностей, ибо у них отсутствует мотивация к развитию способностей до более высокого уровня. Сотрудники удовлетворены материальными условиями, но многие из них чувствуют, что не имеют стимулов для самореализации.

Эта модель более всего подходит для неамбициозных работников, людей, имеющих большие семьи. Профессионалы не очень приветствуют эту систему. Они хотят не льгот, а денежного вознаграждения за свой труд, чтобы потратить деньги там и в тех условиях, которые их устраивают. Например, они хотят квартиру не в заводском доме, а в престижном районе и т.д. Это снижает мотивирующее влияние патерналистской модели в отношении определенных категорий работников.

В условиях России патерналистская модель дает обычно не очень хорошие результаты. Эго объясняется, в частности, тем, что у работников часто низкая дисциплина, ориентация на получение льгот, ценность отдыха выше ценности работы. Поэтому эта модель ОП быстро ведет к снижению производительности труда, к увеличению числа работников на единицу продукции в сравнении с предприятиями с поддерживающей и даже автократической моделями.

3. Поддерживающая модель

Поддерживающая модель опирается не на деньги и власть, а на руководство или лидерство, когда менеджеры создают климат, помогающий индивидуальному росту работников и использованию их способностей в интересах организации. Задача менеджмента — поддержка усилий работников, направленных на выполнение рабочих заданий, а не просто предоставление льгот и выплат премий за лояльность (как в патерналистской модели).

Следует обратить внимание на то, что речь идет не только и не столько о психологической поддержке работников, сколько о вовлечении их в процесс сотрудничества в производственных процессах, повышении производительности труда. Руководитель выступает в роли человека, готового протянуть руку помощи и сотрудничать с работником. Вместе с тем он полагает, что работник — специалист, разбирающийся в своем деле и готовый своим трудом приносить пользу предприятию. Менеджер в поддерживающей модели демонстрирует заинтересованность прежде всего в результатах труда, но не высказывает претензии работнику, если его результативность не соответствует нормативам или ожиданиям, а вступает с ним в конструктивный диалог. Работник выступает в качестве эксперта, пытается при помощи менеджера (возможно, инженера, технолога) выяснить, что является причиной низкой производительности — проблемы в работе техники, низкое качество поставляемых полуфабрикатов, недостаточность собственных технических умений, что-то другое.

Менеджеры активно поддерживают тех работников, которые ориентированы на совершенствование производственных процессов. В результате именно эти работники становятся поведенческими моделями для остальных. Внимание работающих концентрируется на работе, а не на посторонних вещах. Работники чувствуют внимание менеджера, видят его оценку их труда по уровню участия, количеству и качеству результата. Конструктивность взаимодействия с менеджером повышает самооценку, уважение к себе, способствует росту производительности труда и лояльности предприятию.

В тех случаях, когда лидер поддерживает усилия работников, у сотрудников появляется ощущение соучастия и причастности к принятию решений в организации, они получают основания говорить о компании «мы», а не «они». Возрастает мотивация работников к труду, поскольку их потребности в статусе и признании удовлетворяются на более высоком уровне. Таким образом, у них пробуждаются внутренние импульсы к работе.

Поддерживающее повеление не требует привлечения значительных денежных ресурсов. Речь идет скорее о стиле поведения менеджмента организации, проявляющемся в обращении руководителей с людьми. Роль менеджера заключается в оказании помощи сотрудникам в решении возникающих проблем и выполнении рабочих заданий.

Вместе с тем понятно, что на реализацию поддерживающей модели, которая является, по-видимому, наиболее адекватной условиям современной России, способны далеко не все менеджеры. Те, кто исповедует теорию X (по Д. Макгрегору), могут работать только в условиях первых двух моделей. По здесь открываются большие возможности совершенствования процедур подбора и корпоративного обучения менеджеров. В поддерживающей модели важны даже тонкие нюансы общения с персоналом.

4. Коллегиальная модель

Успех коллегиальной модели определяется возможностью формирования (под руководством менеджмента) у работников чувства партнерства, ощущения своей необходимости и полезности. Когда сотрудники видят, что менеджеры вносят свой вклад в достижение общей цели, они принимают руководителей в свой круг, с уважением относятся к выполняемым ими ролям.

К чувству партнерства приходят разными путями. Одни организации отменяют специальные места на автостоянках для руководителей высшего звена. Другие запрещают употребление таких слов, как босс и подчиненный, считая, что они разделяют менеджеров и остальных сотрудников. Третьи отменяют регистрацию времени прихода на работу, образуют «комитеты» по проведению досуга, оплачивают турпоходы для служащих или требуют от менеджеров еженедельных «выходов в народ».

Управление такой организацией ориентировано на командную работу, к руководителю относятся как к тренеру, который создает команду-победительницу. Реакция работника на такую ситуацию чувство ответственности, когда рабочее задание выполняется на высоком уровне не потому, что так приказал менеджер, не под угрозой наказания, а потому, что сотрудник испытывает ощущение своей обязанности добиться высочайшего качества.

Психологический результат использования коллегиального подхода для работника — формирование самодисциплины, когда испытывающие чувство ответственности работники самостоятельно устанавливают определенные рамки своего поведения в коллективе, так же как члены футбольной команды должны придерживаться определенных правил игры. В такого рода окружающей среде работники обычно испытывают чувства исполненного долга, вклада в достижение общих целей и самореализации, которые, в свою очередь, выражаются в энтузиазме при выполнении рабочих заданий.

Многие считают, что эффективные менеджеры только и делают, что отдают распоряжения своим подчиненным. Однако не это показатель эффективности. Приказы — метод управления для чрезвычайных ситуаций, а настоящие менеджеры не приказывают, а направляют и мотивируют сотрудников, помогая им определить лучший путь решения задач. В этом им помогают открытые вопросы.

Приказы предполагают, что вы говорите конкретному человеку что он должен сделать: «Отправьте мне этот файл», «Распланируйте бюджет» т.д. Поступая так, вы не позволяете человеку даже подумать, как лучше подойти к выполнению задачи. Все, что он может сделать, — это четко следовать вашим инструкциям. Таким образом, вы подавляете творческое и критическое мышление подчиненного.

Вместо того, чтобы давать распоряжения, эффективные менеджеры указывают направление и делятся инструкциями. Они говорят сотрудникам, какой результат хотят видеть, и дают им возможность проявить себя.

Лучше обсуждать проблему, а не приказывать

Отдавать сотрудникам приказы — не самый эффективный подход. Гораздо продуктивнее использовать другую методику — описать объем работы или задачу, которая должна быть решена, выслушать идеи и обсудить результат. Большинство людей нужно в определенной степени контролировать, чтобы они не отклонялись от намеченной цели. Соответственно, задача руководителя состоит в том, чтобы правильно описать эту конечную цель. При этом на вопрос «Как именно осуществлять задуманное», сотрудник отвечает сам — это стимулирует интерес к задаче и подпитывает творческое мышление.

Когда вы рассказываете сотруднику о том, что вы ожидаете от него получить, вы предоставляете ему свободу действий — он волен сам решать, как лучше выполнить задачу. И хотя его идеи не всегда могут соответствовать вашему представлению о лучшем методе решения задачи, важно признавать тот факт, что это нормально. Любая работа может иметь несколько эффективных методов реализации. Возможно, именно ваш сотрудник предложит лучший метод.

Задачи нужно подавать в формате проблем. То есть важно описать основную проблему, которая будет решена благодаря выполнению той или иной работы. Если это возможно, опишите цели работы. И только затем задайте вопрос: «Как вы планируете решать эту задачу?».

Дополнительно не лишним будет задать следующие открытые вопросы:

- Какие подходы можно, на ваш взгляд, применить для выполнения этой задачи?

- Какой из подходов вам ближе?

- Каковы преимущества этого подхода?

- Какие потенциальные риски могут возникнуть?

- Какая помощь вам понадобится от меня или других коллег?

Подобные вопросы расширяют возможности сотрудников. Вместо того, чтобы требовать от них соответствия вашим представлениям, вы подталкиваете их шире мыслить, анализировать задачу и оценивать риски. Кроме того, ваша готовность позволить им выбрать один подход из предложенных показывает, что вы доверяете им в принятии решений.

Важно фиксировать конкретные результаты

Все приказы, как правило, становятся понятны при описании задачи, а вот желаемые результаты, если они не проговариваются, создают почву для различных интерпретаций. Поэтому, когда вы ставите задачи, вам нужно четко определять результаты, которые вы ожидаете увидеть.

Например, вы можете обратиться к работнику с такой просьбой: «Мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели данные за прошлый месяц». А можете сформулировать ее точнее: «Пожалуйста, посмотрите данные за прошлый месяц. В идеале я хочу услышать от вас рекомендации относительно того, какие действия мы должны предпринимать дальше. Команде менеджеров нужны идеи по инвестициям в новые проекты, и ваше участие в этом вопросе очень важно. Встреча состоится в четверг, поэтому, если вы сможете проанализировать данные до вторника, у нас будет время на то, чтобы обсудить с вами выводы и рекомендации во время нашей еженедельной встречи в среду утром. Спасибо!».

Определяя задачу, всегда делайте акцент на следующих деталях:

- Что вы просите.

- Контекст задачи.

- Предполагаемые результаты.

- Сроки или при необходимости конкретная дата выполнения.

- Ваша оценка усилий человека.

7 коммуникационных правил при постановке задач

- Не забывайте о контексте, когда ставите задачу. Люди делают все возможное, когда понимают важность задачи в контексте бизнес-цели.

- Будьте конкретными.Обозначьте, в какой момент задача может считаться выполненной, используйте любые стандарты качества.

- Обращайтесь к сотруднику уважительно.Важен и тон, и слова, которые вы скажете — они должны восприниматься позитивно. От этого будет зависеть отношение сотрудника к делу.

- Дайте сотруднику возможность задавать вопросы. Этот подход способствует укреплению связи между сотрудником и руководителем и повышает вероятность успешного результата.

- Доверяйте своему сотруднику.Боритесь с микроменеджментом и постоянным стремлением контролировать все процессы. Тот, кто правильно ставит задачи, доверяет людям.

- Укрепляйте доверие. Благодарите или давайте позитивную обратную связь, когда работа выполняется должным образом.

- Давайте конструктивную обратную связь.Если задача выполняется ненадлежащим образом, то критиковать работу сотрудника нужно по делу, четко и обоснованно.

Какие ошибки совершают руководители при поставке задач

На самом деле таких ошибок не так много, как может показаться. Всего достаточно выделить пять важных деталей, на которые не обращают должного внимания руководители.

1. Вы думаете, что подчиненные должны догадаться о том, что вы имеете в виду

Одна из ключевых ошибок руководителей — они уверены в том, что подчиненные догадываются о деталях задач, которые они перед ними ставят. В то время как обязательное условие для правильного выполнения задания — это четкая инструкция по любым вопросам. Вам потребуется всего несколько секунд, чтобы объяснить детали, зато это предотвратит ошибки и конфликты.

2. Вы заменяете конкретные дедлайны словами «быстро», «скоро», «не так срочно».

Смысл, который вы вкладываете в слово «скоро», может сильно отличаться от того, что вкладывают в него ваши коллеги. Вы можете думать, что «скоро» подразумевает «в течение двух часов», а ваши сотрудники, которым вы не уточнили временные рамки, будут уверены, что у них есть на задачу несколько дней. Такие недопонимания могут иметь серьезные последствия для любого бизнеса.

3. Вы не считаете нужным приводить примеры.

Примеры особенно полезны в том случае, если сотрудник ранее не выполнял подобные задачи. Они хорошо дополнят инструкцию, которую вы даете, внесут ясность и помогут сформировать более четкое представление о том, чего вы хотите получить на выходе.

4. Вы не предлагаете альтернативные варианты.

При постановке задачи стоит предусмотреть несколько альтернативных вариантов на случай, если предпочтительный для вас вариант нельзя реализовать по объективным причинам.

Пример постановки задачи с альтернативными вариантами: «Я хочу, чтобы встреча с финансовым директором состоялась 20-го числа текущего месяца. Если он не сможет встретиться 20-го числа, то можно рассмотреть вариант после обеда 26-го. Либо мы можем встретиться в этот день с аналитиком».

Предоставляя альтернативы, вы даете возможность сотрудникам выполнять работу спокойно, но с возможностью постоянной перепроверки. Это сэкономит вам время, потому что сотрудникам не нужно будет постоянно вас дергать с вопросами и уточнениями.

5. Вы не проверяете, понял ли сотрудник задачу.

Прежде чем вы отпустите сотрудника, убедитесь в том, что он понял задачу и результаты, которые от него ожидают. Вы можете поинтересоваться, остались ли у него вопросы к вам. Проблема заключается лишь в том, что слишком часто сотрудники автоматически говорят «нет». Либо они могут ошибочно думать, что понимают задачу, либо могут стесняться переспросить. Поэтому лучше самим убедиться в том, что они услышали то, что вы сказали.

Дополнительные открытые вопросы, которые проверяют правильное понимание задачи:

- Где вы будете доставать информацию для выполнения задачи?

- Какой метод будете использовать?

- Нужна ли помощь для завершения проекта?

Избегайте таких закрытых вопросов, как «Вам всё понятно?». Это закрытые вопрос: они не приглашают сотрудника к диалогу и не позволяют убедиться в том, действительно ли поставленная задача ему понятна.

Нельзя

- Ставить задачи агрессивным тоном. Хотя определенные обстоятельства, в том числе чрезвычайные ситуации на грани жизни и смерти, допускают это. Но во всех остальных случаях нужно бороться с этой дурной привычкой.

- Отвечать на вопрос «Почему?» в диктаторском стиле: «Потому что я так сказал». Хуже ничего быть не может.

- Просить нескольких людей выполнить одну и ту же задачу.

- Отказываться признавать, что разные люди могут иметь в виду противоречащие друг другу приоритеты и сроки.

- Игнорировать хорошо выполненную работу.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Основная задача менеджеров состоит в том, чтобы создавать условия для групповой деятельности так, чтобы индивид вносил свой вклад в достижение групповых целей с минимальными затратами денег, времени, усилий, а также с минимальными неудобствами. Поэтому для реализации управленческой деятельности менеджер должен выполнять следующие функции:

- административную (разработка и реализация кадровой политики: подбор, формирование штата, расстановка, адаптация персонала, повышение квалификации),

- стратегическую,

- экспертно-консультативную,

- представительскую,

- воспитательную,

- психотерапевтическую,

- коммуникативно-регулирующую,

- инновационную,

- дисциплинарную.

Рассмотрим эти функции более подробно.

Административная функция заключается в разработке и реализации кадровой политики. Выполнение этой функции предполагает проведение анализа трудового потенциала, планирование персонала, наем, подбор, маркетинг персонала, формирование штата, расстановку, адаптацию персонала, повышение квалификации, увольнение.

Стратегическая функция требует одновременного осуществления контроля, который, в свою очередь, должен, отвечать следующим условиям: иметь постоянный характер, быть объективным, должен быть формой проявления уважения к подчиненному.

Экспертно-консультативная функция требует профессиональной компетенции по поводу производственно-экономической деятельности предприятия, коммуникаций, межличностных отношений; делегирования полномочий; а также использования в ежедневной работе элементов консультирования.

Воспитательная функция должна базироваться на единстве морали, слова и дела, помощи в адаптации работников в коллективе.

Психотерапевтическая функция имеет целью обеспечение сотрудникам ощущение безопасности, уверенности в завтрашнем дне, оказания помощи.

Коммуникативно-регулирующая функция состоит в построении специальной системы информационного обеспечения управления подразделениями и организацией в целом.

Инновационная функция предполагает поиск эффективных методов управления, организации работы предприятия с учетом изменений внешней и внутренней среды.

Дисциплинарная функция заключается в осуществлении контроля, мотивации деятельности персонала.

Какие роли выполняет менеджер в организации?

Все функции, выполняемые менеджерами, определяют разнообразие его ролей в процессе управления. Роль – это определенное поведение или набор действий, выполняемых в связи с должностью. Поэтому работа менеджера при выполнении возложенных на него функций связана с межличностными коммуникациями, информацией и принятием решений. Этим и определяется роль, выполняемая менеджером в организации.

Во-первых, это роль по принятию решения, которая выражается в том, что менеджер определяет направление движения предприятия, решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки и т.п. Право принятия управленческих решений имеет только менеджер. Будучи наделенным правом принятия решения, менеджер несет ответственность за последствия принятого решения. Поэтому менеджер должен не только уметь выбрать наилучший вариант решения. Это может сделать специалист по подготовке решений или даже машина. Менеджер должен решиться на то, чтобы рискнуть повести руководимый им коллектив в определенном направлении. Это бывает часто сделать гораздо труднее, чем найти параметры оптимального решения.

Во-вторых, это информационная роль, которая заключается в том, что менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде, распространяет информацию в виде фактов и нормативных установок и, наконец, разъясняет политику и основные цели организации. От того, насколько менеджер владеет информацией, насколько он может ясно и четко доводить информацию до членов организации, зависит результат его работы.

В-третьих, менеджер выступает в роли руководителя, формирующего отношения внутри и вне предприятия, он мотивирует коллектив на достижение целей, координирует усилия и, наконец, выступает как представитель организации. Менеджер должен быть руководителем, за которым люди готовы идти, идеям которого они готовы верить. Поддержка членами коллектива своего руководителя в современных условиях является той базой, без которой ни один менеджер, каким бы хорошим и грамотным специалистом он ни был, не сможет успешно управлять своим коллективом.

В зависимости от позиции менеджеров в организации, решаемых ими задач, характера реализуемых функций, данные роли могут быть присущи им в большей или меньшей степени.

Таким образом, работа менеджеров состоит из комбинации нескольких ролей; эти роли взаимосвязаны; их важность меняется в зависимости от уровня управления.

Таким образом, менеджер – это член организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий управленческие задачи. С полной ответственностью можно утверждать, что менеджеры являются ключевыми людьми на предприятии. Однако не все менеджеры играют одинаковую роль, не все менеджеры занимают одинаковую позицию, задачи, решаемые различными менеджерами далеко не одинаковы и, наконец, функции, выполняемые отдельными менеджерами, тоже не идентичны.

Каким образом реализуется распорядительная деятельность менеджера?

Основная задача организационно-административной деятельности – координация действий подчиненных. Никакие экономические рычаги не могут существовать без административно-распорядительного воздействия, которое обеспечивает согласованность в работе. Организационно-административные методы базируются на власти руководителя, его правах, его собственной дисциплине и ответственности. Эти методы влияют на подчиненных через приказы, распоряжения, оперативные указания, отдаваемые в письменной форме или устно. Эти методы регламентируются правовыми аспектами трудового и хозяйственного законодательства.

Распорядительное влияние – это прямое административное указание, которое имеет обязательный характер и адресовано управляемым объектам или лицам.

Приказ – это распорядительный документ, изданный руководителем предприятия, которое является самостоятельным хозяйственным субъектом, с целью решения основных и оперативных задач.

Основная форма официальных отношений в системе управления – это распоряжение. Распоряжение – это сообщение, переданное руководителем своим подчиненным по поводу смысла и результатов их деятельности. Оно должно содержать: постановку обязательной для выполнения задачи, перечень ограничений (т.е. того, что не надо делать) и в отдельных случаях инструкции о порядке выполнения заданий.

Распоряжение должно соответствовать стратегии предприятия и компетентности как руководителя, так и исполнителя, поэтому распоряжение должно:

- быть обоснованным и четко сформулированным;

- быть обеспеченным необходимой информацией и материальными ресурсами;

- позволять проверять результаты действий и быть направленным на их выполнение.

По способу отдачи распоряжения бывают устными, письменными и смешанными. Такое разграничение зависит от срочности, важности проблемы, которая решается, отношений между руководителями и подчиненными, степени зрелости последних. Устные распоряжения отдаются при решении срочных задач небольшой и средней сложности и важности в небольших стабильных коллективах. Однако успешное распоряжение может быть неоднозначно понято (как теми, кто их выдает, так и теми, кто их получает). Распоряжение всегда лучше делать письменные, если они длинные (так как человек запоминает ограниченную часть информации). Распоряжение может быть смешанным: сначала для оперативности отдаются устные, в том числе телефонные, а затем делается письменное подтверждение.

В зависимости от целей, особенностей ситуации, личности и уровня развития рабочих распоряжения могут быть директивными (приказ, команда, поручения и т.д.) или демократическими (советы, рекомендации, просьба, вызов добровольцев).

Приказ обязывает подчиненных определенным способом, точно в установленный срок выполнить задание. Приказ, который отдается устно, называется командой. Иногда приказы в качестве дополнительной информации могут содержать перечень санкций, которые будут использованы при нарушении срока или порядка выполнения задач.

Поручение в отличие от приказа регламентируют только содержание задания, оставляя подчиненным право выбора способа действий, а иногда и срока исполнения.

Если задание обычное, а отношения доверительные, то распоряжение лучше сделать в виде просьбы.

Совет оставляет определенную свободу в отношении содержания, оставляя неизменным только его основное содержание.

От того, как отдаются распоряжения, зависит качество их выполнения. Поэтому зачастую они усиливаются средствами воздействия на исполнителя: убеждение, апелляция к логике (если рабочий имеет примерно равное положение с руководителем), пожелания, просьба (если сущность задачи с моральной точки зрения выглядит сомнительно), обещание вознаграждения, угрозами.

Задача, которая ставится в распоряжении, должна соответствовать реальным возможностям исполнителя. При постановке задачи подчиненному нужно объяснить: что и к какому сроку необходимо выполнить, какие средства при этом использовать; какова его роль; с кем необходимо поддерживать контакты; какие последствия могут быть в случае успешного или нет завершения работы. Задачи могут формироваться в двух пределах: максимальной, которую не надо превышать, и минимальную, ниже которой не надо опускаться.

Необходимо помнить, что большинство людей слабо воспринимают отдаленную перспективу, поэтому задача должна быть четко сформулированной и иметь определенный срок его исполнения. Но никогда нельзя представлять работу как срочную, так как это приводит к нервозности и падению эффективности, соперничеству между исполнителями.

Организация деятельности по выполнению задач должна быть регламентирована, так как в противном случае исполнительная дисциплина ослабевает.

Цель распоряжений – не только обязать исполнителей действовать, но и мобилизовать их инициативу, вызывать положительные эмоции. Это следует обеспечивать следующим образом:

- соответствием возможностям подчиненных, их культуре, уровню образования, психологическим особенностям;

- возможностью проявлять свои способности, инициативу, самостоятельность;

- наличие сроков и форм отчетности;

- формированием у исполнителей определенного психологического настроя на необходимые действия путем заранее составленной договоренности, доведением задания в форме вежливой просьбы вне зависимости от личных отношений, подчеркиванием возможностей и способностей работника успешно выполнять задания.

Получая задание, подчиненный обязан:

- внимательно слушать, уточнять, не пытаться самостоятельно во всем разобраться;

- не спешить заверять в успешном выполнении задачи, так как выполнению могут помешать численность факторов;

- не перекладывать работу на руководителя, не торопиться с выводами, советоваться с коллегами и подчиненными, своим руководителем.

Контакты руководителя с подчиненными проявляются в том, что руководитель формирует поручение, указание, распоряжение и форму исполнения. Известно, что от того, насколько умело выдано указание, в значительной степени зависит ход и результат выполнения указаний.

Существуют определенные рекомендации, которые позволяют завершить встречу так, чтобы распоряжения руководителя были приняты и исполнении:

- Четко, конкретно сформулировать цели и задачи.

- Убедиться, что подчиненный понял поручение.

- Исполнитель должен всегда знать, что ожидает от него руководитель.

- Формируя задачи, следует предусмотреть возможность контроля за его выполнением. «Разобраться» и «К исполнению» не дает возможности контроля с полной ответственностью.

- Не желательно менять задания исполнителю по ходу выполнения. Необходимо предоставить возможность довести задачу до конца, даже если результаты его будут использованы позднее.

- Кроме того, необходимо учитывать, что монотонные и односторонние задачи со временем не воспринимаются рабочими.

- Если задача представляется группе рабочих, то следует его обсудить со всеми будущими исполнителями, чтобы каждый понял не только общую задачу, но и свою роль в его исполнении. В этом случае достигается очень важный эффект – решение получает оценку со стороны того, кто его будет выполнять.

- Срок выполнения задания устанавливается не «за пять дней», а четко «до 10.10.05».

- Авторитет руководителя уменьшается, если его подчиненный получает распоряжение выполнить какое-либо задание «через его голову». В этом случае нарушается принцип единоначалия и в управленческой практике такое положение вещей допускаться не должно. Если имеет место такой инцидент, то подчиненный должен сообщить своему руководителю, который принимает решение о выходе из ситуации.

- Определяя задачи подчиненному, руководитель обычно испытывает сопротивление с его стороны. Это связано с рядом факторов: задание новое, привычка выполнять то, что не требует значительного умственного напряжения и т.д. Необходимо постепенно преодолевать это сопротивление.

Необходимо периодически пересматривать и переутверждать должностные инструкции. В тексте должно быть указано, что рабочий выполняет оперативные и другие указания руководителя, которые связаны с реальными рабочими обстоятельствами.

В составе руководителей выделяются два основных типа – линейные и функциональные. Линейные руководители возглавляют линейные подразделения и всю систему управления. Они принимают решения всего круга проблем. Функциональные руководители возглавляют функциональные подразделения. Если руководитель возглавляет функциональный отдел, то в отношении всей системы он считается функциональным руководителем, а для работников данного отдела –линейным (в вертикальных иерархиях одним из функциональных руководителей является менеджер, ответственный за координацию отношений).

Линейный руководитель учитывает мнение всех специалистов экономических, юридических, технических и прочих служб. Но принимать решение должен именно он. Принятое решение может отличаться от всех высказанных предложений именно потому, что в нем должны быть полностью согласованы все позиции. Руководитель охватывает проблему в целом, во всех ее аспектах. Принятие решений – основная функция руководителя. Руководитель несет персональную ответственность за своевременное решение основных проблем управляемой системы в целом, за организацию работы по их реализации, а также за контроль исполнения.

Зачем нужно делегировать полномочия?

- Чтобы самому эффективно использовать освободившееся от рутинных задач время. Руководителю всегда есть чем заняться - так пусть это будут стратегические и бизнес-задачи, а не мелкие дела.

- Чтобы распределить задачи и выстроить систему, работающую как часы: от момента первого прихода клиента на сайт до совершения покупки и доставки заказанного товара.

- Чтобы мотивировать сотрудников выполнять свои обязанности. В противном случае есть риск, что они разленятся: зачем стараться, если придет начальник и сделает всю работу сам?

- Чтобы проверить, на что работники способны. Возможно, кто-то не справится с обязанностями - тогда есть смысл подумать о замене. А кто-то сидит не на своем месте: представьте, что в вашем курьере пропал талантливый продавец!

А может, не надо делегировать? Сам все сделаю!

Может, и сделаете. Но зачем вам лишняя рутина? Если начальник контролирует каждую мелочь в работе подчиненных, норовит все сделать за них, у него просто не останется времени на непосредственные функции управленца: руководить, думать, партнериться, составлять стратегии развития. Такой руководитель рискует погрязнуть в повседневной рутине, потеряв за деревьями лес.

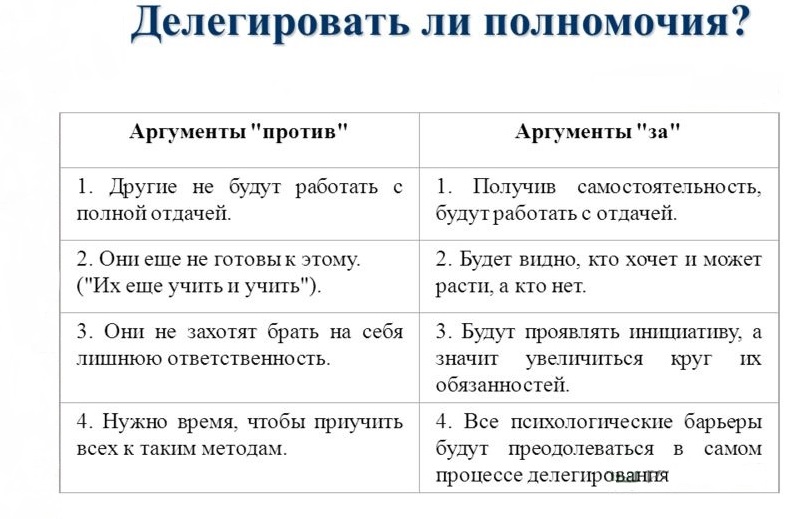

Но ведь они сами не справятся, скажете вы. Попробуем развеять эти страхи

Действительно, основными причинами, по которым руководители, особенно представители старшего поколения, боятся доверить работу другим, являются следующие:

- Есть мнение, что хороший руководитель должен быть универсалом: и с покупателем пообщаться, и товар лично выбрать, и к поставщику съездить, и новость на сайте выложить. Такая модель давно устарела: каждый должен заниматься своим делом.

- Многие просто боятся, что наемные работники не справятся с заданием и накосячат, нанеся урон любимому детищу. Такой риск, конечно, есть. Но, во-первых, волков бояться - в лес не ходить, а во-вторых, нужно тщательно выбирать наемных служащих.

- Процесс делегирования полномочий - дело непростое. Нельзя просто взять и сказать: "так, с сегодняшнего дня ты начинаешь делать то-то и это". Человека нужно подготовить, научить, а потом проконтролировать работу - все это занимает время и силы. Чуть ниже мы расскажем, как это сделать пошагово.

- Страх самому остаться без работы. В представлении многих руководить - значит сидеть сложа руки да покрикивать на подчиненных. Деятельным людям подобное времяпрепровождение смерти подобно. Выше мы уже писали, что управленцы обычно решают стратегические задачи: налаживают связи, думают о развитии и так далее.

- Великий русский авось, или, по-простому, "и та-а-ак сойдет" - здесь обойдемся без комментариев.

А если я справляюсь один?

На начальном этапе достаточно одного человека - он же курьер, он же закупщик, он же продавец. Потом при расширении возникает необходимость в сторонних сотрудниках. И вот уже в штате появляется менеджер, курьер, сотрудник на телефоне, а потом и маркетолог, копирайтер, программист… Со всеми задачами, которые выполняют эти специалисты, вы не справитесь чисто физически. В то же время без них нельзя: вы заметно отстанете от конкурентов.

Какие полномочия может делегировать владелец интернет-магазина?

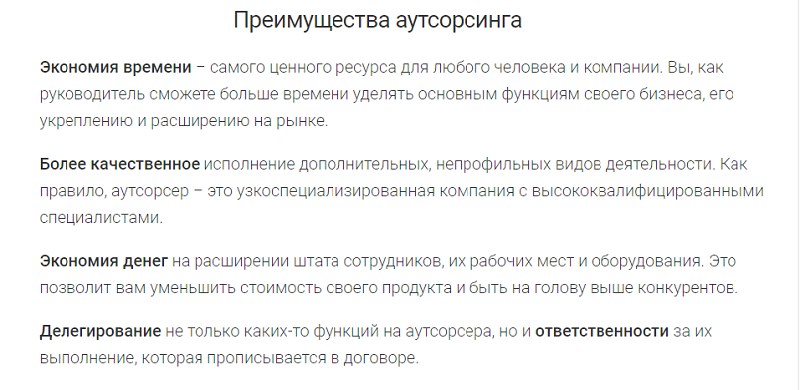

Понятно, что брать всех этих людей в штат слишком накладно: все же кризис на дворе. Советуем нанять фрилансеров и разгрузить себя от многих перечисленных выше задач.

Как правильно делегировать полномочия: пошаговая инструкция

Вот мы и подошли к самому главному. Предлагаем воспользоваться этой схемой.

Шаг первый

Подготовьтесь к делегированию. Как понять, что пришла пора делегировать полномочия? Все просто: когда вы понимаете, что какая-либо задача стала отнимать у вас слишком много времени - пора отдавать ее другому человеку. Когда вы понимаете, что зарплата, которую вы будете платить этому другому, окупится благодаря вашему освободившемуся времени - пора. Пора.

Продумайте, какие именно задачи вам нужно делегировать и определите человека, который ими займется. Это может быть штатный сотрудник или фрилансер. Оцените, насколько он готов взять на себя эти полномочия. Если сотрудник работает с вами лично - значит, вы приблизительно знаете его потенциал. Если это незнакомый человек - посмотрите его портфолио, рекомендации, попросите выполнить тестовое задание.

Теперь финансовая сторона. Просчитайте, сколько вы на это потратите и насколько это будет целесообразно. Если работу нужно выполнить разово или время от времени - смело заключайте гражданско-правовой договор или договор подряда. Если вам нужен постоянный работник - лучшим выходом станет аутсорс.

Шаг второй

Объясните сотруднику суть его работы. Прекрасно, если вы сами знакомы с ней: будете объяснять на личном примере. Например, если вы долгое время общались с покупателями самостоятельно, научите вашего преемника фишкам, скриптам и приемам, которые наверняка работают. Будьте готовы к наплыву вопросов, особенно в первое время. Не злитесь на сотрудника: это нормально.

Если вы далеки от этой сферы - придется довериться опыту работника. Примите как данность, что с первого раза найти идеального исполнителя может и не получиться. Закройте эту страницу и листайте дальше.

Шаг третий

Дайте испытательный срок, во время которого отслеживайте, как сотрудник выполняет принятые полномочия. Можно дать тестовое теоретическое задание или сразу послать новичка на поле боя - пусть учится. Как показывает практика, и та, и другая методики дают свои плоды. Советуем внимательно присмотреться к характеру сотрудника и определить, что ему ближе.

Распишите сотруднику задачи, которые он должен выполнять. Можете воспользоваться старыми добрыми Гугл.Таблицами или программами, созданными специально для командной работы: trello.com, slack.com и другими. Эти сервисы работают и как приложения в смартфоне, что очень удобно.

Шаг четвертый

Обязательно контролируйте работу сотрудника. К сожалению, многие начальники пренебрегают этим пунктом, и новичок с ошалевшими глазами, который сталкивается с массой новых вопросов и задач, вынужден искать помощи у коллег. Не надо так! Никакая теория не сравнится с работой в полях - практикой. Поэтому установите день или час, во время которого получайте обратную связь от сотрудника. Это можно делать как лично, так и удаленно. Спрашивайте его:

- все ли понятно;

- с чем возникают трудности;

- как он видит решение проблемы;

- как вы посоветуете решить проблему;

- какие идеи он может предложить для оптимизации работы.

Вместе подведите итоги и наметьте следующие задачи.

Шаг пятый

Пришла пора оценить, насколько сотрудник справился с возложенными на него полномочиями. Для этого необходимо разработать четкие критерии оценки: просто "нравится-не нравится" здесь не прокатит.

Критерии может быть следующие:

- прибыль, которую он приносит компании: количество денег, выгодных предложений, новых клиентов, совершенных сделок;

- реальные результаты работника. Если вы оцениваете работу менеджера - проследите, не увеличилось ли количество возвратов товара и жалоб покупателей. Если копирайтера или SEOшника - узнайте, сколько человек подписалось на вас в последнее время и на много ли увеличился трафик. Если бухгалтера - сходится ли дебет с кредитом и не возникает ли к вам претензий у налоговой;

- соответствие результатов целям. Если получается как в песне - "Сделать хотел утюг - слон получился вдруг" - значит, где-то что-то пошло не так;

- качество работы - либо оцените сами, либо предложите оценить экспертам. Например, это могут быть тексты или фото - покажите их знакомому автору или фотографу;

- обучаемость сотрудника: быстро ли схватывает информацию, способен ли к анализу и критическому мышлению;

- самостоятельность: выполнял ли человек работу сам или ежесекундно с вами советовался. Это позволит понять, готов ли он в дальнейшем брать ответственность на себя или предпочтет подстраховаться;

- умение работать в команде. Если человек с легкостью влился в ряды сотрудников - в дальнейшем он решит проблему с помощью коллективного разума, а не будет дергать вас по каждой мелочи. Да и важность хорошего психологического климата еще никто не отменял;

- креативность. Насколько идеи сотрудника яркие и необычные, насколько они позволят вам отстроиться от конкурентов и громче заявить о себе.

А если у сотрудника не получилось?

Что ж, от этого никто не застрахован. Лучше отказаться от услуг работника сразу, чем терпеть неэффективную работу еще долгое время. Только не говорите: "Я же знал, что из этого ничего не получится!" и не начинайте делать все сам. Бороться и искать, найти и не сдаваться, - так говорил герой романа "Два капитана". А вы чем хуже? Капитан собственного бизнеса должен стойко принимать неудачи и искать достойных сотрудников дальше.

И на десерт - правила делегирования Брайана Трейси

Американский спикер, специалист по психологии успеха и эффективности бизнеса разработал несколько золотых правил делегирования полномочий.

- Давайте задачи по возможностям человека. Если перед вами высококлассный специалист - дайте ему сложную задачу, если исполнитель среднего уровня - не нагружайте особо. По Сеньке шапка!

- Делегируйте полномочия постепенно, не грузите человека сразу всеми задачами, которые ему предстоит выполнять.

- Установите ответственность сотрудника за выполнение задачи. Не может быть так, что выполнял задачу новичок, а отвечает за это кто-то другой. Такой подход мотивирует и бодрит, прибавляет уверенности в себе. Ведь если не я, то кто же!

- Четко скажите, какой результат хотите получить. Убедитесь, что вас услышали и поняли.

- Обсуждайте вместе. Не прячьтесь от сотрудников, обсуждайте работу вместе - это необходимый этап в делегировании полномочий.

- В то же время не переусердствуйте, не требуйте постоянных отчетов, отпустите вожжи. Дайте человеку почувствовать ответственность за выполнение задачи. Если что-то будет непонятно - подойдет, никуда не денется.

Конечно, все очень индивидуально, и универсальных рекомендаций вам никто не даст. Бывает так, что сотрудник плохо справится с испытательным сроком, а затем проявит свои способности в полной мере, и наоборот. Прислушивайтесь к собственной интуиции, смотрите на поведение человека в команде и делайте собственные выводы. Удачи в делегировании!

Читайте также: