Платили ли пенсию во время вов

Опубликовано: 31.01.2026

Хотя такие выплаты в целом были регламентированы еще до войны, и далее это направление постоянно развивалось. А 25 ноября 1943 г. порядок оформления «военных» пенсий был даже распространен на семьи гражданских моряков, работающих в зоне боевых действий. Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии

Начать, пожалуй, стоит с самой проблемы «пропавших без вести».

На самом деле эта формулировка абсолютно объяснима, поскольку для военных (и вообще для органов власти) наличие либо отсутствие конкретной информации о человеке является важным показателем. Если он погиб и это зафиксировано свидетелями, в донесениях о потерях указывалось прямо: «оставлен на поле боя, занятом противником», «похоронен на краю села», или на опушке, или при дороге — часто с привязкой к местности.

Если о местоположении ничего не известно, этот статус и фиксировался, такой подход существует доныне.

В боях начального периода войны, во время крупных окружений, как, например, «киевский котел» или Барвенково, формировать сообщения о потерях и передавать их в вышестоящие штабы объективно было некому. В 1941-42 годах Красная армия потеряла основную часть своего предвоенного кадрового состава. Такой была объективная реальность, с которой ничего не поделаешь.

Даже Совинформбюро представило 25 ноября 1941 года в газете «Красная звезда» «следующие неопровержимые данные» о собственных потерях: убитыми 490 тысяч, пропавшими без вести — 520 тысяч. Записывать их в погибшие не было никаких оснований, люди довольно часто оказывались живы.

Среди известных личностей можно привести пример командира партизанского соединения, генерал-майора Михаила Наумова, встретившего войну на западной границе в звании капитана погранвойск. Долгий путь до Брянских лесов занял у него практически полгода, потом был период формирования отряда и первых боев, а еще потребовалось время, чтобы как-то связаться с семьей. Другой сорок первый. Малой кровью, на чужой территории

«…Это случилось в 10 часов утра (в июле 1942 года. — Ред.). Сергей и Валя давно ушли на работу, а я, накормив детей, сидела с Галочкой. Мама хлопотала по хозяйству. Вдруг заметила, что мимо окна прошел не почтальон, а работник телеграфа. Он вошел в комнату и сказал: "Товарищу Наумовой — телеграмма". Я расписалась. Мама настороженно смотрела на меня — лицо мое, я почувствовала, побледнело, а руки дрожали.

Телеграмму я не читала, боялась разорвать бумажную ленту, которая прятала неведомые слова. Да что это со мной? Почему не читаю? Ведь самое страшное уже миновало. Тяжелее того, что я уже знаю, не будет. Промелькнула догадка: это сообщение о месте смерти. Нет, не то. О таком не телеграфируют. Прочитала, откуда телеграмма, — Урал. Выходит, от родных мужа. Читаю: "Михаил жив, здоров, находится в партизанском отряде. Жди писем. Отец», — писала в своем дневнике жена офицера Надежда Трофимовна, находившаяся в эвакуации.

Таких же телеграмм и вообще любой весточки от своих любимых в то время ждали миллионы семей. «Пропал без вести» могло означать что угодно, главное — оставалась надежда.

А денежная сторона была отрегулирована еще в 1940 году Постановлением СНК СССР №1269, устанавливающим пенсии семьям погибших с одним нетрудоспособным в 35% от их среднемесячной зарплаты, с двумя нетрудоспособными — 45%, с тремя и более нетрудоспособными — 60%. И важное примечание: «семьи без вести пропавших в период боевых действий имеют право на обеспечение наравне с семьями погибших».

Тут надо отметить важный момент. В СССР пенсии назначались семье военнослужащего, если он погиб или пропал без вести, а пособия — по факту мобилизации человека на фронт, и платились до смены статуса «жив».

Право на получение пенсий имели так называемые «иждивенцы» — свои и приемные дети до 18 лет, пожилые родители, члены семьи с инвалидностью, бабушки и дедушки, если больше некому было о них заботиться. Тут, конечно, большое значение имела зарплата до призыва в армию, но назначаемые пенсии в городах в любом случае не могли быть ниже 50 рублей при одном, 70 рублей при двух и 90 при трех и более. Погибшая «Москва». Первая крупная потеря Черноморского флота в Великой Отечественной

Учащиеся дети получали пенсию до окончания образования, независимо от возраста, отличники получали пенсию независимо от выплаты им стипендий. В среднем можно говорить о сумме в 100-150 рублей на семью.

И начиная с лета 1941 года местные власти старались максимально широко оповещать людей о правовых нормах, касавшихся выплат вообще, — о них говорили в пунктах мобилизации, в военкоматах, в государственных учреждениях, на привокзальных площадях во время отправки мужчин на фронт, чтобы военнослужащие не волновались за положение семьи. Особо нуждающимся были предусмотрены единовременные выплаты.

Все это регулировалось новыми правовыми документами, Постановлением СНК от 5 июня 1941 г. № 1474 «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям»; Указом от 26 июня 1941 г. «О порядке назначений выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время»; постановлением СНК № 1902 от 28 июля 1941 г. «Об обеспечении добровольцев, вступивших в части войск действующей Красной Армии».

В Указе, в частности, были такие слова:

«Семьи убитых, умерших или пропавших без вести военнослужащих продолжают получать установленное им пособие впредь до назначения им пенсии».

Семьям мобилизованных рабочих и служащих пособие назначалось с того дня, по который с ними был произведен полный расчет по месту работы, семьям колхозников и остальных мобилизованных — со дня призыва, а семьям военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, — с момента объявления мобилизации. Улица двух танкистов. Последний бой танка №736

— при наличии одного нетрудоспособного — 100 рублей;

— двух нетрудоспособных — 150 рублей;

— трех и более нетрудоспособных — 200 рублей в месяц в городе и 50% этой суммы в сельских местностях.

Это основные виды выплат, а вариации тоже плавали в пределах этих сумм. Понятное дело, что пособия получали люди, не находившиеся на оккупированных территориях, — для выплат требовалось решение комиссии при городском или районном исполкоме.

Кроме того, военнослужащие получали зарплату и ряд премий (например, за уничтоженную технику противника), пособий, единовременных выплат, полевых денег. Оклад старшины роты составлял 150 рублей, минимальный оклад командира взвода — 625 рублей, командира роты — 750, и как потратить эти деньги, каждый решал сам. Многие отправляли деньги родителям, родственникам, оформляли на них денежные и продовольственные аттестаты. Помните, как у Пикуля в романе «Честь имею»?

«Все складывалось хорошо и по службе, если бы… Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной «семьей» было несладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил «семью» на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат, отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были. Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войны

— Как-нибудь проживете, — сказал я на прощание. — Никуда не трогайтесь с места, будет надо — я вас найду…»

Кто-то накапливал деньги на личном счету в сберкассе. Другие переводили деньги семьям погибших однополчан — часто такие решения были коллективными. Все это как-то облегчало жизнь в тылу, хотя конечно, основная масса рядовых солдат не имела таких возможностей.

Безусловно, есть и другой аспект: можно ли было на пособие или пенсию прожить?

В условиях военного дефицита и «свободных цен» на рынках, конечно, нет. На полста рублей в тех тыловых регионах, которые охвачены данными статистики, в 1941 году можно было купить килограмм говядины или десяток яиц. Сливочное масло уже стоило неподъемных денег.

Кроме того, ввиду огромного количества погибших и пропавших без вести бюджетов объективно могло не хватать. Тогда уже местные органы власти придумывали разнообразные отговорки или справки, которые должны были сократить поток граждан, претендующих на выплаты. Уманский котёл. Как летом 1941-го попали в окружение две армии РККА

Во многих семьях подтвердят, что они не получали ничего или имели право, но не дождались помощи, поскольку, например, «не могли подтвердить местонахождение». Известны случаи, когда вернувшийся с войны солдат ходил с семьей однополчанина в военкомат и подтверждал, что тот действительно погиб.

Только это уже проблема бюрократии низового уровня: целенаправленной государственной политики по лишению людей выплат не было.

Наоборот, помимо денег государство придумало другие формы социального обеспечения семей военнослужащих: освобождение определенных категорий граждан от налогов, жилищные льготы, снабжение дровами и углем зимой, какими-то видами продуктов, разного рода поблажки с медициной, образованием, перевозками, предоставление бесплатного жилья, поддержание системы детских садов и школ-интернатов с питанием детей, социальное обслуживание на дому и т.д.

С высоты сегодняшнего дня, из своих теплых отдельных квартир с горячей водой и полным холодильником мы можем критиковать советскую власть за то, что она плохо заботилась о людях.

В общем-то это и есть главная претензия к ней на всех уровнях и во всех случаях. Однако для того, чтобы быть объективным в таких претензиях, чаще всего достаточно поинтересоваться, как именно заботится о самых слабых членах своего общества (включая, конечно, семьи пропавших без вести) современное украинское государство.

В большинстве случаев, автор уверяет вас, все претензии покажутся несущественными.

- Теги

- украинские мифы,

- 1941,

- Великая Отечественная война

В период Великой Отечественной войны социальная защита и пенсионное обеспечение населения СССР не прекращались, не смотря на то, что финансовые возможности государства были крайне ограничены. Необходимо было заниматься эвакуацией промышленности и населения, беспризорниками. И все же государство находило возможности издавать документы о пенсионном обеспечении военнослужащих, членов семей погибших и пропавших без вести. Боец Красной Армии должен быть уверен, что его родные не останутся без внимания властей в случае его гибели. Опыт ведения боевых действий в ходе Великой Отечественной войны показал необходимость использование не только морального, но и материального стимулирования бойцов.

На четвертый день после начала войны вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О назначении пособий семьям военнослужащих» (от 26 июня 1941г.).

Представляем материалы из архива Музея истории пенсий о назначении пенсий во время Великой Отечественной войны инвалидам – фронтовикам, семьям погибших на фронтах войны и труженикам тыла. Эта тема ранее не изучалась, документов и литературы, ее касающейся, крайне мало. Информация составлена, в основном, на примере пенсионных дел и подлинных документов (некоторые из них полувековой давности), как жителей Еврейской автономной области, так и других регионов страны.

Основанием для назначения пенсии родственникам погибшего на фронтах войны являлось свидетельство (похоронка), где на стандартном бланке указывалось: «…является документом о назначении пенсии»

Назначение пенсии проводилось комиссией по назначению пенсий семьям военнослужащих и семьям инвалидов войны.

- Инвалидам войны полагалась пенсия в размере:

1 группы- 100% от заработной платы

2 группы 75% от заработной платы

3 группы 50%

- Семьям погибших на фронте, пропавшим без вести и умерших вследствие ранения инвалидов выплачивалась пенсия по случаю потери кормильца от 60 до 35% от зарплаты, в зависимости от количества иждивенцев.

Пенсии в годы войны выплачивались районными отделами социального обеспечения. Порядок исчисления пенсии напрямую зависел от денежного довольствия по службе в Красной Армии, путем вычитания его из размера имеющегося заработка. Однако, во всех случаях, (продолжает работать, или имеет дополнительный доход), пенсионеру сохранялось не менее 50% его оклада. Пенсионерам, получающим пенсию по 1 и 2 группе инвалидности, или за 30 и более лет военной выслуги, пенсия выплачивается полностью, и не ограничивалась размером его заработка.

Пенсионерам, получающим пенсию по 3 группе инвалидности, или пенсию за выслугу менее, чем за 30 лет службы, при наличии заработка, пенсия уменьшалась с таким расчетом, чтобы пенсия и заработок, взятые вместе, не превышали бы последнего штатно-должностного денежного довольствия во время службы в Красной Армии, из которого исчислена пенсия.

Пенсионерам - мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, или отнесенным к 1 и 2 группам инвалидности пенсия выплачивалась полностью, независимо от заработка. Документом для получения пенсии военнослужащим – инвалидам служила пенсионная книжка Народного комиссариата обороны СССР. Пенсионные дела формировались из обычных газетных страниц, которые сами уже стали в наше время раритетом и представляют определенную историческую ценность.

К пенсии полагались надбавки за боевые ордена и медали.

За Орден Ленина - 25 руб.

-Орден Красного знамени – 20 руб.

-Орден Отечественной войны - от 20 до 15 руб., в зависимости от степеней,

-Орден Красного знамени – 20 руб.

-Орден Славы 3 степеней от 15 до 5 руб.

-Медаль «За отвагу» - 10 руб.

Кавалеры всех орденов Славы при утрате трудоспособности имели право на увеличение пенсии на 50%.

(После войны наградные доплаты и жилищные льготы были отменены.)

За участие в боевых действиях 1 год службы засчитывался за 3 и учитывался при назначении пенсии. Льготное пенсионное обеспечение касалось, также, воевавших в штрафбатах и заградотрядах. Каждый день службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывался при назначении пенсии день за 6 дней.

(п.8 «Положения о прохождении службы в штрафных батальонах и заградотрядах», 23.10.1941г.)

В годы Великой Отечественной войны народными комиссарами социального обеспечения были Нина Ивановна Гришакова (1941-1943г.г.) и Алексей Николаевич Сухов (1943-1945 г.г.).

На их плечи легли тяготы социального обеспечения бойцов Красной Армии и оставшихся в тылу членов их семей. Несмотря на утрату многих уничтожение архивов, мобильностью армейских госпиталей назначение и обеспечение пенсиями красноармейцев – инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, производилось в полной мере. Для красноармейцев, награжденных орденами и медалями за боевые заслуги, были установлены льготы:

-бесплатный проезд на городском трамвае, железной дороге и на пароходе;

-льготы по подоходному налогу;

- льготы по оплате ЖКХ;

- предоставления жилья

- пенсионному обеспечению

В послевоенное время предоставление льгот для участников Великой Отечественной войны при назначении пенсий было приоритетным направлением государства. Первым, послевоенным документом о социальном обеспечении было постановление «О мерах по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидов ВОВ и семьям военнослужащих» от 21.09.1945г.

Материал подготовлен по архивным документам из Музея Истории пенсий г. Биробиджан

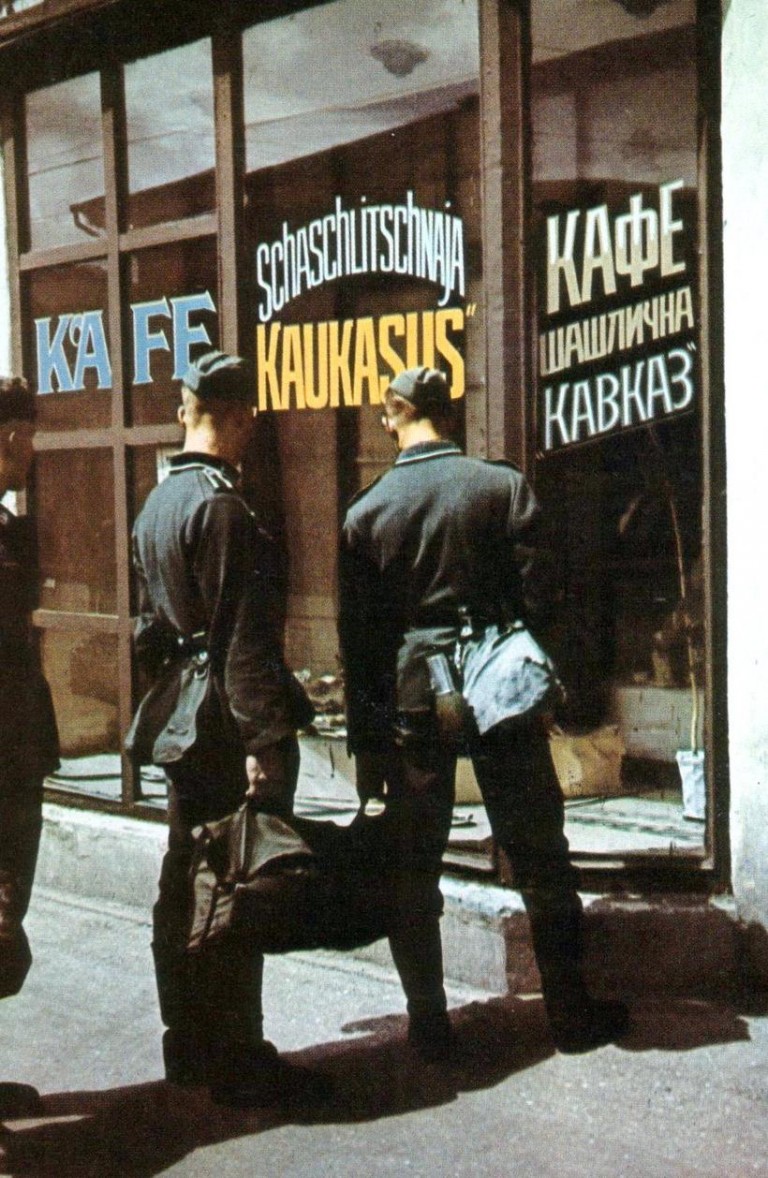

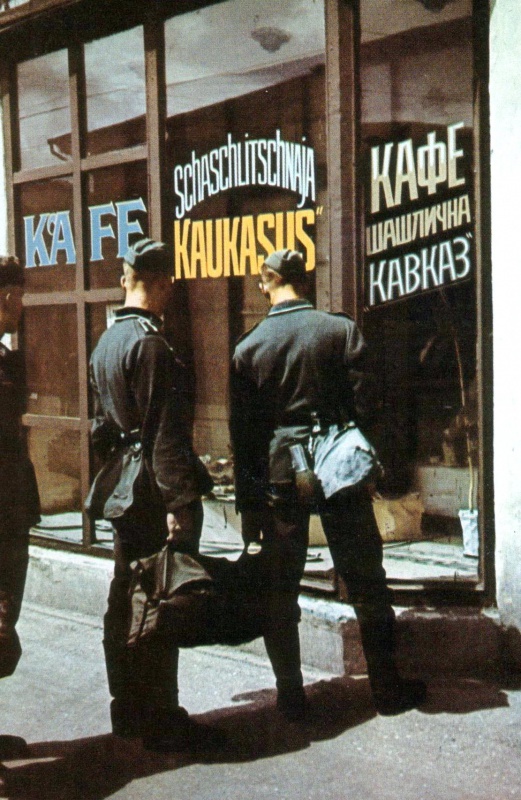

Социальная политика гитлеровцев

В разные годы Великой Отечественной войны на территориях оккупированных немецко-фашистскими войсками проживало до 80 млн. советских граждан. Редко возникает вопрос, как они выживали? За какие средства питались и покупали одежду? Удивительно, но в отдельных случаях гитлеровцы проводили весьма гуманную социальную политику: платили пенсии по возрасту, пособия по безработице, инвалидам, беременным женщинам и кормящим матерям.

Фото:cs4.pikabu.ru

В целом они акцентировали внимание на контрастах «большевистского режима» и «нового порядка». В страшном прошлом должен быть остаться голод, товарный дефицит, колхозы, непримиримая борьба с религией, доносительство и репрессии. Германия принесла на эти земли не только освобождение, но и сытую, благополучную жизнь.

Именно в этом направлении работала мощная пропагандистская машина, параллельно решавшая сразу несколько стратегических задач. С одной стороны она понижала градус сопротивления местного населения и повышала лояльность к оккупационной власти, а с другой отвлекала от реальности. Это позволяло нацистам проводить более гибкую политику истребления славянских «недочеловеков» и превращения их в рабов германских колонизаторов. Разумеется, эти задачи не афишировались.

Излишняя гуманность

Каждый человек подсознательно верит, что черная полоса в его жизни вот-вот закончится, и настанут лучшие времена. Ведь хуже быть уже не может. В первое время оккупации многие искренне верили, что при немцах жизнь непременно наладится. Тем более, что они действительно подтверждали искренность декларируемых намерений. Во-первых, распустили ненавистные колхозы и разрешили крестьянам увеличить приусадебные участки. Каждый мог обрабатывать столько земли, сколько хотел.

Фото:mtdata.ru

Во-вторых, на несколько месяцев обнулили налогообложение. Разрешили свободную частную торговлю, которая существенно улучшила продовольственную ситуацию в городах. В-третьих, позволили восстанавливать церкви и проводить богослужения. В-четвертых, выплачивали заработные платы рабочим и служащим, а для снижения вероятности голодных бунтов запустили карточную систему распределения продуктов. Ею пользовались безработные, инвалиды и иждивенцы. Понятно, что благотворительность была нерегулярной и незначительной, а сами продукты крайне низкого качества, но «забота о народе» имела место быть.

Как любил повторять главный нацистский пропагандист доктор Геббельс, «чем наглее ложь, тем больше в нее верят». На самом деле с социальной сферой определились еще до начала войны. Уже в октябре 1941-го генерал В.Рейхенау, покоривший Киев и Харьков, заявил: «Обеспечение продовольствием военнопленных и местных жителей является излишней гуманностью».

Позаботься о себе сам

Фактически люди на оккупированных территориях выживали, как могли. Процветала меновая торговля. Крестьяне приезжали в город, где либо продавали продукты за немецкие марки, либо обменивали их на вещи, драгоценности или услуги нужных специалистов: портных, медиков, парикмахеров. Гитлеровцы поощряли частный бизнес, поскольку всё необходимое для себя в любой момент могли реквизировать с помощью силы оружия.

Фото:labuda.blog

Естественно, никакой целенаправленной экономической политики у новой власти не существовало. Решение этого вопроса отложили на послевоенный период, хотя, предварительные наработки были. Например, из Украины планировали вывезти весь чернозем, а пустующие площади засеять крапивой. Немецкие ученые пришли к выводу, что она является не сорняком, а универсальной культурой с широкой перспективой использования для кормовых и технических нужд.

В социальном и экономическом плане все действия гитлеровцев были ситуативными, хаотичными и непоследовательными. Они разбивались на отдельные эпизоды, представлявшие собой вынужденную реакцию на текущие проблемы. Единственным устойчивым элементом была максимальная эксплуатация захваченных ресурсов. Гитлер прямо указал своим наместникам на Востоке «о необходимости принятия неотложных мер к незамедлительному и максимально полному использованию возможностей оккупированных земель в интересах Великой Германии…».

Городские и сельские управы при поддержке военных комендатур и гарнизонов реквизировали топливо, продовольствие, строительные материалы, различное сырье и иную местную продукцию. Они занимались восстановлением и обеспечением бесперебойного функционирования военной инфраструктуры, в которую входили, в том числе, железные дороги, автомобильные магистрали, электростанции, вагонные и паровозные депо.

Фото:diletant.media

Всё это было нужно делать очень быстро. Поэтому совсем скоро нацисты перестали скрывать истинное лицо оккупационной политики. Появилась трудовая повинность и принудительные работы. Стали нормой кровавые расправы, разбои и изнасилования. Эшелоны с рабами пошли в Германию.

К примеру, в довоенном Смоленске было свыше 150 тыс. жителей. Фронт докатился до города настолько быстро, что эвакуироваться смогли немногие. После освобождения насчитали чуть более 10% от первоначальной цифры. Остальные либо погибли, либо были вывезены в Рейх, как бесплатная рабочая сила. Смоленская область вообще стала практически безлюдной.

Социализм по-немецки

Пока одни оккупанты убивали и порабощали, другие самым парадоксальным образом налаживали мирное существование. В частности, выплачивали горожанам пенсии и социальные пособия по старым советским нормативам. На фоне многочисленных зверств подобная забота выглядела просто фантастично.

Фото:victory.rusarchives.ru

Пенсионная система заработала в СССР в 20-е годы. Она распространялась на отдельные категории трудящихся, в частности, ученых и учителей, а также в качестве эксперимента была введена на некоторых крупных предприятиях. В 1932-м ее наконец-то упорядочили и выплаты стали носить всеобщий характер. Женщины могли рассчитывать на них после 55-ти, а мужчины — после 60 лет. При этом они были обязаны иметь четверть века минимального трудового стажа.

Оккупанты не стали ничего изобретать и воспользовались старой системой. Более того, разрешили функционирование Собесов, хождение советских рублей, как платежного средства, и советских паспортов, как удостоверений личности. Этот вариант социальной политики на захваченных территориях историки называют «немецким социализмом» или «германским большевизмом». В целом, речь, конечно же, идет об имитации.

В селах пенсий не платили. Назначали старосту, как главу поселковой администрации, который отвечал за сбор натурального налога и выполнение различных работ, необходимых властям. «Повезло» и далеко не всем горожанам, поскольку единой политики на Востоке в отношении местного населения у гитлеровцев не было.

Оккупационные пенсии и пособия

Серьезные историки эту тему не рассматривали – отдали на откуп краеведам. По этой причине, как таковых, официальных исследований не существует. Подробности нужно искать в немецких архивных документах, которые в силу разных причин либо недоступны, либо содержат разрозненные сведения, не позволяющие сложить целостную картину событий.

И, тем не менее, доподлинно известно, что в так называемой, самоуправляемой «Локотской республике», находившейся на территории Орловской, Брянской и Курской областей, в период 1942-43 проживало около 580тыс. человек. Коллаборационисты платили пенсии по старости, а также финансово поддерживали инвалидов, больных, беременных и кормящих матерей. Необходимый бюджет формировали за счет 8-процентного подоходного налога.

Фото:farm2.staticflickr.com

В оккупированном Таганроге пенсии и пособия выплачивали избирательно. На социальную поддержку могли рассчитывать «нетрудоспособные граждане», «пострадавшие от большевистского террора» (политзаключенные), и «беднейшее население». Регулярные выплаты проводились старикам, инвалидам и семьям без кормильцев.

Степень инвалидности определял врачебный консилиум. Ежемесячно инвалид мог получить 100…125 оккупационных марок. Семьям без кормильцев при наличии одного ребенка платили 75 марок, при наличии двух детей – 100 марок и так далее. 100 марок в месяц имели пенсионер по возрасту. Социальный бюджет формировал 10-процентный подоходный налог. Пособий лишались евреи, семьи коммунистов, красноармейцев, сотрудников НКВД, а также те, чьи близкие родственники «эвакуировались с большевиками».

Похожая система социальных выплат в период осени 1942-го и лета 1943-го существовала и в оккупированном Харькове. Ею занимался пенсионный отдел городской управы, в котором служили местные жители. Немцы пришли в октябре 1941-го, но в течение года в отношении «унтерменшей» придерживались имперской политики. В результате голодомора многие умерли.

Тогда оккупанты перешли в другую крайность – начали материально поддерживать комсомольцев, коммунистов и чекистов. Евреи остались вне закона. Лица, имевшие заслуги перед новой властью, получали до 1.000 марок. Рядовые пенсионеры – 120, а инвалиды – до 150 марок.

Фото:os1.i.ua

Непосредственная выдача денег происходила в Управе. Сотрудников (всего 16 человек) было недостаточно, чтобы обслужить всех нуждающихся. Людям приходилось проводить в очередях по нескольку дней, причем, никто и ничего им не гарантировал. За весь октябрь 1942-го пособия смогли получить 2.876 человек или 26,1% от общего числа нуждающихся, в ноябре — 4.712 (34%), а в июне 1943-го — только 897 человек.

Прожиточный минимум отличался от средних выплаченных сумм (100…150 марок) сильнее, чем Земля от Луны. Осенью 1942-го за килограмм хлеба на харьковском рынке просили 150…200 марок, за десяток яиц — 90, за литр молока — 42, за килограмм картошки — 25 марок. Зарплаты также были относительно небольшими – до 700 марок.

Нацистские пенсии были всего лишь подачками, работавшими исключительно на пропагандистские цели. Со временем обман распознали даже те, кто изначально верил, что за черной полосой всегда идет белая.

Несмотря на массовую демобилизацию после окончания войны и возвращения в народное хозяйство миллионов бывших фронтовиков, неудержимо надвигалась новая демографическая катастрофа. Связана она была с огромными людскими потерями за годы войны. Эти потери до сих пор невозможно учесть в полном объеме. Официальные показатели были несопоставимы с истинными масштабами человеческой трагедии. Сначала были названы людские потери в количестве более 7 млн. человек, затем – 20 млн., а в 1990 году официально уточнили – свыше 27 млн. человек. Но и эти цифры не соответствуют реальной картине. Нет точных данных о рождаемости и смертности на временно оккупированных территориях, а также среди угнанных на работы в Германию. Не всегда учитываются показатели смертности во время послевоенного голода 1947 года, а это, по некоторым оценкам, примерно 1 млн. жизней. Продолжала работать репрессивная машина, хотя и на меньших оборотах. Поэтому при использовании статистических данных о продолжительности жизни в этот период нашей истории, на наш взгляд, надо всегда учитывать эти факторы и применять поправочные коэффициенты. Иначе ошибок не избежать.

Эти демографические «ямы» в нашей послевоенной истории повторяются с периодичностью в 18-20 лет, что примерно соответствует среднему возрасту погибших на войне и не успевших обзавестись детьми. Если последовательно прибавлять эти годы, начиная с 1945 года, то с точностью плюс-минус 1-2 года получим примерные периоды кризисных явлений в нашей экономике в результате волн демографических спадов. Конечно, математические и демографические расчеты дадут более точные результаты. По мнению демографа А. Вишнякова, предвоенная численность населения России была восстановлена только в 1956 году, через 11 лет после окончания войны.

Социальные невзгоды мирного времени

Помимо демографических, нарастали и социально-экономические последствия войны. В стране остро обозначилась проблема безработицы. Возвращающиеся домой фронтовики не могли устроиться в мирной жизни. Материальное положение даже работающих было тяжелым. К тому прибавилась засуха и последовавший голод во многих регионах страны. Денежная реформа 1947 года и одновременная отмена карточной системы на продукты и промышленные товары, даже при установлении единых цен, привели к росту розничных цен на разные группы товаров. Обмен денег в течение одной недели по конфискационным условиям привел к фактической потере накоплений многих граждан. С точки зрения улучшения финансовой ситуации в стране, удалось снизить инфляционное давление избыточной денежной наличности на рынок, не обеспеченный товарами. А с точки зрения населения такой подход привел к обеднению большой массы людей.

Среднемесячная зарплата в стране росла значительными темпами, начиная с 1940 года. Тогда она составляла 339 руб., а спустя 5 лет уже 442 руб. В 1950 году она еще раз существенно подросла – до 646 рублей. В последующем ее рост не превышал 10-15 руб. в год. Самые высокие зарплаты в 1950 году были у работников водного транспорта – 786 руб., в промышленности – 726 руб. и на железной дороге – 725 руб. А самые низкие зарплаты были в общепите – 231 руб. и в совхозах – 213 руб. Эти суммы брались в расчет при начислении пенсии.

Согласно постановлению Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 одновременно с денежной реформой и отменой карточной системы, предусматривалось снижение цен на основные продукты и товары. Новые цены были введены приказом министра торговли СССР от 14 декабря 1947 года с разделением территории страны на 3 ценовых пояса. Приведем для примера некоторые цены в рублях и копейках за 1 кг для 2-го пояса. По продовольствию: хлеб ржаной – 3 руб., а пшеничный 1 сорта – 7 руб.; сахар рафинад – 15 руб., мясо говяжье – 30 руб., сельдь каспийская бочковая – 20 руб., икра белужья, осетровая, зернистая – 400 руб. Промтовары обходились дороже: платье женское шерстяное – 510 руб., костюм мужской двойка полушерстяной – 430 руб., а шерстяной стоил уже 1400 руб. Полуботинки мужские обходились в 260 руб. Папиросы «Казбек» стоили 6 руб. 30 коп. за пачку. Часы наручные «Звезда» продавались за 900 руб., а фотоаппарат «ФЭД» стоил 110 рублей. Зарплаты и пенсии катастрофически не хватало. После проведенного в 1954 и 1955 годах бюджетного обследования семей рабочих ЦСУ СССР докладывало, что доля расходов на питание, одежду и оплату жилья составляла в доходе семьи рабочего 70 %, а остаток наличных денег часто равнялся нулю.

Во многом на ситуацию негативно влиял «социальный курс» Г.В. Маленкова, нацеленный на сокращение бюджетных соцрасходов. С января 1955 года значительно ухудшились условия выплат по больничному листку. Частично надо было оплачивать свое лечение, а за стационар платить полностью. В медучреждениях не хватало кроватей, лекарств и медперсонала, который работал с перегрузкой. Недостаточно было школ, столовых и детских садов. Во многом сказывалась нехватка помещений, что разрушила война. Было много ведомственных жилых домов, и потеря работы влекла за собой неизбежное выселение. Многие вынуждены были снимать «углы» и комнаты у частников, на что уходило до 50% зарплаты. Правда, плата за казенное жилье оставалась на уровне 1928 года и составляла не более 4,5% бюджета семьи. Но таких квартир в стране было мало.

Социальный накал в обществе несколько снизили смена политического курса после ХХ съезда партии и начавшаяся хрущевская оттепель. Тому способствовали и конкретные шаги по улучшению жизни пенсионеров.

Пенсионный социализм: госпенсия всем рабочим и служащим

Ситуацию исправил вступивший в силу с 1 октября 1956 года закон о госпенсиях. В нем впервые были объедены в единую систему все основные пенсионные направления. Льготные пенсии стали назначаться по степени вредности и опасности производств в соответствии со списками должностей и профессий №1 и №2.

Право на государственные пенсии получили: 1) рабочие и служащие; 2) военнослужащие срочной службы; 3) учащиеся вузов, техникумов, училищ и школ; 4) другие граждане, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей; 5) члены семей перечисленных лиц при потере кормильца.

Закон закрепил уже существовавшие возрастные параметры и требования к стажу при выходе на пенсию по старости: мужчины – 60 лет и 25 лет трудового стажа; женщины – 55 лет и 20 лет стажа.

Были установлены 3 вида пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по новому закону выросли – по старости почти в 2 раза, а остальные примерно в 1,5 раза. Размеры пенсий по старости в 1956 году были установлены в пределах от 300 до 1200 рублей. Были введены надбавки за непрерывный стаж. Тогда же установили 2 варианта учета заработка для начисления пенсии – последние 12 месяцев работы или любые 5 лет подряд из 10 лет перед выходом на пенсию. При полном стаже (25 лет мужчины и 20 лет женщины) пенсия составляла не менее 50% от прежнего заработка. Однако при минимальной на середину 1950-х годов зарплате в 350 рублей назначалась пенсия в размере 100% от зарплаты. После денежной реформы 1961 года планка минимальной зарплаты была установлена в 50 рублей, а максимальной зарплаты – 100 рублей. Соответственно, в первом случае коэффициент замещения был максимальным — 85% и пенсия составляла 40 рублей. А при максимальной зарплате пенсия составляла 55 рублей. Разница между минимальной и максимальной пенсиями составляла всего 15 рублей. Так проводился в жизнь советский принцип социальной справедливости и пенсионного равенства. И работники тех лет с пониманием относились к такой пенсионной практике.

Впервые законом установили пенсии по старости при неполном стаже. Они рассчитывались в пропорции к фактическому времени работы. При этом пенсия не могла быть менее четверти от полной пенсии. Имевшим право на несколько пенсий по разным основаниям, пенсия назначалась только одна — по выбору пенсионера. Была введена норма – пенсия по старости назначалась только при достижении установленного возраста, даже если у работника уже был необходимый стаж.

Этот пенсионный закон в советское время изменялся и дополнялся 18 раз, но его основные нормы и положения оставались неизменными вплоть до начала 1990-х годов.

Как и прежде, пенсии кадровым военным и ученым назначались за выслугу лет отдельными постановлениями правительства. А вот пенсии писателям, композиторам и художникам с августа 1957 года стали назначать по общим правилам. В качестве заработка в расчет брался авторский гонорар. Поскольку страховые взносы за творческих работников не уплачивались, то пенсия шла из казны.

Старикам к станку у нас дорога

Закону установили обратную силу и за счет этого повысили пенсии почти 15 млн. пенсионерам. Однако новые пенсионные нормы не стимулировали пенсионеров работать дольше, поскольку в результате перерасчета общий доход снижался. Так, пенсионеру-льготнику шахтеру или сталевару выплачивалась лишь половина пенсии.

Пенсию по старости работающим пенсионерам платили в размере 150 рублей, если их заработок не превышал 1000 рублей. Пенсии, назначенные при неполном стаже, работающим пенсионерам не выплачивались вовсе. Такие условия оказались невыгодными. Число работающих пенсионеров уменьшилось почти в 2 раза за период с 1956 по 1962 годы. При этом неработающих пенсионеров по старости стало в 3 раза больше. Ситуация ухудшалась и в конце 1963 года работало уже менее 10% пенсионеров. Лишь после 7 лет раздумий власть изменила условия труда пенсионеров по старости. Принятое в 1964 году постановление разрешило брать на работу пенсионеров с гарантией выплаты всей пенсии или ее части сверх зарплаты. Стимул сработал. Число пенсионеров на производстве за один год выросло примерно в 3 раза.

В 1969 году установили «потолок» по доходам работающих пенсионеров — сумма пенсии и заработка не должна была превышать 300 рублей. На 1-м году пенсии по старости продолжали работать около 49%. Маленькие пенсии заставляли пенсионеров, которые сохранили трудоспособность, искать посильную работу или подработку. Забегая вперед, отметим, что в 1986 году трудилось уже 61% пенсионеров по старости. Этому способствовал и рост общей продолжительности жизни, которая с конца 1960-х годов превысила 70 лет.

Дождались пенсию в селе

Постановлением Совмина СССР от 4 августа 1956 года ввели в действие «Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий». В рамках нового пенсионного законодательства были введены нормы, определяющие размеры пенсий «постоянно проживающим в сельских местностях и связанным с сельским хозяйством». С декабря того же года пенсии по старости им начислялись в размере 85% от пенсий рабочим и служащим. К этой категории пенсионеров по старости относились те из них, кто постоянно проживал в селе. При этом пенсионер должен был как-то связан с сельским хозяйством — быть членом колхоза или иметь приусадебный участок от 0,15 га и более. Если приехал из города на отдых, к родным или на лечение на срок до 1 года, то пенсию не пересчитывали. С середины 1960-х годов были отменены перерасчеты пенсий при переезде пенсионера из города в село и обратно.

В принятой в октябре 1961 года программе партии было сказано, что пенсии по старости распространятся и на колхозников. В июле 1964 года впервые в российской истории был принят Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». В его преамбуле отмечалось, что со временем пенсии колхозников сравняются с пенсиями рабочих и служащих. Правда, пенсионный возраст для сельчан был установлен на 5 лет выше: для мужчин 65 лет, для женщин – 60 лет. Спустя 4 года возрастные критерии колхозников уровняли с возрастом выхода на пенсию рабочих и служащих.

Однако оставались и пенсионные различия. Так, председателю колхоза пенсия назначалась при условии, что за последние 10 лет работы в колхозе, он не менее 5 лет был председателем. Механизатору надо было на этой должности отработать половину трудового стажа. А колхозным специалистам необходимо было иметь высшее или средне-специальное образование и трудиться по специальности. Единая пенсионная система для колхозников финансировалась за счет специального союзного фонда.

В целом уровень жизни сельчан постепенно повышался и приближался к городским показателям. Но до слияния города с деревней было еще очень далеко. Например, в секретной (!) на то время статистической таблице ЦСУ СССР от 5 октября 1953 года приводились данные о потреблении основных продуктов питания в семьях крестьян за разные годы. Если сравнить 1923-1924 годы с 1952 годом, то месячное потребление на 1-го человека снизилось по хлебу и хлебным продуктам на 3 кг, а также на 1 кг меньше шло на еду крупы и бобовых. По остальным продуктам рост в разных пропорция: молоко и молочные продукты – на 3 л больше, сало и растительное масло – на 100 г больше, мясо всякое – на 200 г больше, сахар и кондитерские изделия – на 300 г больше. За почти 30-летний период вряд ли это был значительный рост потребления. Может, поэтому и таблица стала секретной, хотя в ней никаких важных тайн не содержится.

В 1968 году все пенсионные параметры стали едиными для рабочих, служащих и колхозников. Это стало убедительной победой СССР и, пожалуй, единственным в мире успехом в построении столь масштабной, долговременной и социально ориентированной пенсионной системы.

Национальная пенсионная программа не ограничивается только финансовыми и социальными рамками. Бюджетная или демографическая балансировка при всей их значимости вне единого комплексного подхода не даст конечного ожидаемого результата и не сохранит стабильность пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Пенсионные системы формируются с горизонтом применения на 30-50 лет и должны учитывать интересы того поколения будущих пенсионеров, которые только начинают свою трудовую деятельность.

При Гитлере советским гражданам в оккупации платили пенсии: мужчинам от 60 лет, женщинам - от 55. Пособия полагались также инвалидам, ветеранам и беженцам.

Политика Гитлера в отношении славянских «унтерменшей» была истребительной: для покоренных славян нацисты отводили роль рабов, трудящихся на благо германских колонизаторов. Разумеется, эта задача не афишировалась, а во время войны немцам приходилось идти на некоторые уловки, чтобы попытаться расположить к себе население СССР или, по меньшей мере, снизить его настрой на сопротивление. Для этого работала пропаганда, объявлявшая целью немецкого «натиска на Восток» (Drang nach Osten) избавление Европы и России от «жидо-большевизма».

В ходе войны на оккупированных немцами территориях (более 8%) оказалось более 80 млн советских граждан (т.е. более 40%). И с ними, как считали некоторые из числа захватчиков, нельзя было совсем уж не считаться, пока Красная армия еще цела. В речах, газетах и плакатах пропагандисты акцентировали внимание советского человека на недостатки жизни при большевиках — колхозы, дефицит товаров и услуг, голод, антирелигиозная политика, политические репрессии. Все немецкое, напротив, прославлялось, и прежде всего — немецкое правление, «освобождение».

Долой «ненужную гуманность»

В первое время находились люди, которые этому верили (человек вообще не хочет верить в худшее), верили, что с немцами можно договориться и как-то пожить и при них. Жизнь ведь продолжалась. В начале периода оккупации немцы даже предприняли несколько действий, которые должны были подтвердить декларируемые ими благие намерения. Во-первых, обещали роспуск нелюбимых многими крестьянами колхозов и разрешили увеличение приусадебных участков — и кое-где даже реализовали это на деле. Во-вторых, отменили на несколько месяцев налоги и разрешили частную торговлю, что позволяло снабжать продовольствием города. В-третьих, позволили восстановить православные храмы. В-четвертых, платили зарплаты и даже ввели в городах систему распределения хлеба по карточкам для безработных, инвалидов и иждивенцев, чтобы снизить вероятность голодных бунтов в тылу. Выдачи хлеба были нерегулярными и маленькими, а сам хлеб паршивого качества, но оккупанты заявляли, что заботятся о народе.

Для себя же они давно все решили. Генерал-фельдмаршал фон Рейхенау еще 10 октября 1941 г. сказал: «Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью».

Так что фактически народу пришлось самому о себе заботиться. В городах и на селе расцвела меновая торговля — горожане меняли на еду любые вещи и оказывали крестьянам разные услуги в обмен на продукты. Немцы позволяли — и для пропаганды полезно, и им не вредит (все равно все, что нужно и в любых объемах можно реквизировать силой).

Цельной экономической политики у оккупационных властей не было. Ее выработка откладывалась до конца войны. Гитлер в то время еще только фантазировал: к примеру, носился с идеей засеять всю Украину крапивой, которая, как писали немецкие ученые, не сорняк, а отличная универсальная культура (и техническая, и кормовая).

Вся социально-экономическая политика (как и ее методы) была «лоскутной» — непоследовательной, бесплановой, ситуативной и состоящей из отдельных эпизодов, по сути — реакций на текущие проблемы. А дела в экономике шли плохо. Единственный вектор, которому все было подчинено — это максимальная эксплуатация. Как скомандовал рейхсмаршал Г. Геринг: «Необходимо принять все меры к немедленному и возможно более полному использованию оккупированных областей в интересах Германии».

Военные комендатуры и управы в городах и сельской местности занимались, в первую очередь, реквизициями топлива, еды, смазочных материалов, иного сырья и продукции. Кроме того, восстанавливали и обеспечивали работу инфраструктуры военного значения (дороги, электростанции ). Довольно быстро начались жестокости, составившие основное содержание оккупационной политики — трудовая повинность, возврат и рост налогов, охота за людьми, изнасилования и грабежи, убийства, принудительные работы и отправка в рабство в Германию Смоленск, к примеру, за время сражений и оккупации был разрушен практически полностью, а почти все его жители были угнаны в рабство или убиты (к моменту освобождения из более 150 тыс. смолян в городе осталось лишь 20 тыс.). Еще больше пострадала Смоленская область.

«Германский большевизм»

Наряду со всеми зверствами в некоторых городах парадоксальным образом существовали и элементы политики, направленной на «умиротворение» населения, и так уже доставшего «дубину народной войны». Пока одни немцы грабили, другие пытались «подружиться» с жертвами грабежа. Один из способов — допущение социальных пособий и пенсий для горожан. На фоне многочисленных преступлений «забота о стариках» выглядела совершенно фантастично.

Там, где немцы вводили пенсии, они старались ориентироваться на советские нормы (мол, «мы не хуже большевиков»). В СССР пенсионное обеспечение ввели еще в 1920-е гг. для некоторых категорий трудящихся (учителя, ученые) и на отдельных предприятиях. Более или менее упорядочили систему пенсий в 1932 г., тогда же пенсии и стали всеобщими. Пенсионный возраст установили для женщин в 55 лет, для мужчин — 60 лет (при минимальном трудовом стаже 25 лет) [Прим.: кстати, на удивление, оккупанты фактически сохранили также многие советские учреждения, а также советские паспорта как удостоверение личности и советские рубли как платежное средство оккупированных областей, так что правление немцев даже звалось «германским большевизмом"]. В деле пенсионного обеспечения немцы тоже не стали выдумывать много нового, лишь плохо имитировали старое.

Ни о каких серьезных пенсиях речи не шло. На селе их не было вовсе (там заставляли выбрать старосту, собирали налог зерном и другими продуктами, сгоняли на работы, — вот, как правило, и все). Да и не во всех городах оккупанты ввели пенсии (т.к., повторимся, социальная политика на Востоке не была унифицированной). Историки к этой теме обращались мало, в основном на уровне краеведения, так что более или менее подробные сведения, полученные из актов местных архивов, у нас есть только по нескольким городам и областям. Так, известно, что в самоуправляющейся коллаборационистами «Локотской республике» (в основном, Брянская обл.) с населением в 580 тыс. человек в начале 1943 г. были введены пенсии по возрасту, пособия по инвалидности, по болезни, беременности и для кормящих матерей (все за счет восьмипроцентного налога с зарплат).

Чуть больше благодаря Т. Г. Курбату мы знаем о системе социального страхования в оккупированном Таганроге. Там пенсии и пособия предназначались для «граждан, лишившихся нормальной трудоспособности», «пострадавших от большевистского насилия» (т.е. репрессированные по политическим мотивам), и «беднейшего населения» города. Постоянную пенсию получали инвалиды, семьи без кормильца и старики. Степень инвалидности определяли врачи. Инвалидам полагалось от 100 до 125 рублей ежемесячно. Семьи без кормильца получали в зависимости от количества детей от 75 рублей в месяц (1 ребенок) до 100 рублей (2 ребенка и более). 100 рублей в месяц выделялось для стариков (по советским нормам — мужчинам с 60, женщинам с 55 лет). Выплаты обеспечивались подоходным налогом с горожан (до 10%). Евреи, коммунисты и их семьи, «семьи эвакуированных с большевиками», семьи работников НКВД и добровольцев Красной армии и флота не имели права на пособия.

Похоже выглядела и описанная Е. В. Дьяковой система социального страхования в оккупированном Харькове. Там пенсии горожанам с октября 1942 до августа 1943 гг. выплачивал пенсионный подотдел отдела общественной опеки городской управы (управляли отделом русские и украинские коллаборационисты). Город немцы захватили еще в октябре 1941 г., но то «денег не было», то еще что-то, так что пенсии стали платить лишь через год. К тому времени Харьков пережил сильный голод, и многие сироты и старики умерли. В отличие от Таганрога, здесь решили не отнимать пенсию у бывших коммунистов, комсомольцев и сотрудников ЧК, ОГПУ и НКВД (зато отняли льготы по квартплате). Конечно, вне закона стояли евреи.

В Харькове, если сравнивать с Таганрогом, пенсионный возраст был повыше, более «современным» — 65 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Выплаты полагались также инвалидам и лицам, отличившимся перед государством и обществом (последним аж от 300 до 1000 руб.). Инвалидам размер пенсии определили в 135−150 рублей, обычным пенсионерам (по возрасту) — в 120 руб.

Когда решение о выплатах было принято, население о нем не проинформировали должным образом. К тому же, сотрудников управы (всего 16 человек) явно не хватало для реализации задачи выплаты пенсий. В результате люди стояли в очередях по 2−3 дня, и многие без толку. В октябре 1942 г. пенсию успели выдать только 2876 пенсионерам (26,1% от 11 034 зарегистрированных), в ноябре — 4711 пенсионерам (34%). Со временем показатели не улучшились. В июне 1943 г. пенсию получили только 895 человек.

Выплачиваемые суммы (100−150 руб.) от прожиточного минимума отличались сильнее, чем Гитлер от матери Терезы. В Харькове осенью 1942 г. 1 кг хлеба на рынке стоил 150−200 рублей, 10 яиц — 65−90 руб., литр молока — 33−42 руб., 1 кг картофеля — 25−45 руб., литр масла — 323−450 руб. В 1943 г. цена буханки хлеба доходила уже до 300 рублей. Зарплаты в оккупации, тоже, кстати, были нищенские — 300−700 рублей, реже больше. Потому и товарно-денежные отношения повсеместно сменялись натуральным обменом. Нацистские пенсии не могли никому серьезно помочь, а значит, не могли и достичь своей цели — появления симпатии к оккупантам.

Налоги (подушный в 120 рублей в год для всех граждан от 18 до 60 лет) немцы собирали куда эффективнее, чем выплачивали пособия. Правда, как пишет Б. Н. Ковалев, от налога освобождались инвалиды, беженцы без дохода, безработные и этнические немцы. Эффективно взимался и подоходный налог (от 0 до 10% от зарплаты в зависимости от ее размера). Даже многие искренние коллаборационисты, сидевшие в горуправах и комендатурах, со временем отвернулись от немцев, увидев их бесчеловечную политику на Востоке.

Жестокая оккупация закончилась в ноябре 1944 г. Вслед немцам с их «пенсиями» и другими проявлениями «освободительной» политики летели только пули и проклятия советских воинов.

Читайте также: