При каких режимах работы тормозного оборудования тормозные цилиндры сообщаются с атмосферой

Опубликовано: 17.02.2026

Пневматический привод колесных тормозов состоит из компрессора 1, воздушного баллона 7, манометра 6, тормозного крана 21, приводимого в действие педалью 26, тормозных камер 11, регулятора давления 28, предохранительного клапана 5 и трубопроводов 4, 27 и 9 с гибкими шлангами 10.

Привод тормозов колес осуществляется непосредственно тормозными камерами с помощью сжатого воздуха, запас которого содержится в воздушных баллонах.

Тормозная камера 11 состоит из корпуса с крышкой, между которыми зажата гибкая резино-тканевая диафрагма 17. Диафрагма опирается на шайбу, закрепленную на штоке 13. Шайба вместе с диафрагмой отжимается в исходное левое положение пружинами 12.

Шток диафрагмы соединен с рычагом 16 разжимного кулака. Тормозная камера через отверстие в крышке камеры, гибкий шланг 10 и трубопровод 9 соединяется с тормозным краном.

Тормозной кран служит для управления тормозами. В корпусе тормозного крана установлена гибкая металлическая диафрагма 20. Под диафрагмой размещается коромысло 19, посредством которого диафрагма воздействует своим штоком на впускной 25 и атмосферный 18 клапаны. Корпус крана закрыт крышкой, в которой установлен свободно толкатель 23, опирающийся через пружину 22 на диафрагму. Рычаг 24 установлен на оси. Рычаг коротким концом через регулировочный болт может воздействовать на толкатель 23.

Пневматический привод тормозов работает следующим образом.

При нажатии на педаль 26 ножного тормоза рычаг 24 поворачивается вокруг оси и через регулировочный болт нажимает на толкатель 23. Толкатель воздействует через пружину 22 на диафрагму 20 и прогибает ее вниз.

Коромысло 19 под воздействием диафрагмы перемещается вниз и приводит в действие клапаны. Атмосферный клапан 18 закрывается, а впускной 25 открывается и сообщает внутреннюю полость крана под диафрагмой с воздушным баллоном.

При этом сжатый воздух из баллона поступает через кран в тормозную камеру 11. В тормозной камере создается давление, под воздействием которого диафрагма 17, сжимая пружины 12, смещается вправо и через шток 13 и соединенный, с ним рычаг 16 поворачивает разжимной кулак. Разжимной кулак, поворачиваясь, раздвигает колодки, которые прижимаются к тормозному барабану, происходит торможение колеса.

Тормозной кран является одновременно редуктором, поддерживающим определенное давление воздуха в тормозных камерах при торможении. Когда давление воздуха в полости под диафрагмой станет больше необходимой для нормального торможения величины, диафрагма, сжимая пружину. 22, приподнимется и впускной клапан прикроется, поступление воздуха из баллона прекратится.

Когда педаль тормоза отпущена, диафрагма тормозного крана поднимается и прекращается воздействие коромысла 19 на клапаны.

Под действием пружин впускной клапан 25 закроется, а атмосферный 18 — откроется. Полость тормозного крана разобщится с воздушным баллоном и сообщится с атмосферой.

Находящийся в тормозной камере сжатый воздух начнет выходить через тормозной кран в атмосферу.

Давление в тормозной камере резко снижается и диафрагма, возвращаясь под действием пружин 12 в первоначальное положение, повернет разжимной кулак в обратном направлении. Тормозные колодки под действием стяжной пружины отойдут от тормозного барабана, и торможение колес прекратится.

Необходимый для работы тормозного привода сжатый воздух нагнетается в баллоны пневматической системы автомобиля компрессором.

Компрессор представляет собой двухцилиндровый поршневой насос, устанавливаемый на кронштейне, прикрепленном к головке блока цилиндров двигателя.

Поршни 12, установленные в цилиндрах компрессора, через шатуны 15 соединены с коленчатым валом 17. Коленчатый вал компрессора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя ременной передачей.

При вращении коленчатого вала поршни поочередно перемещаются вниз, создавая в цилиндрах разрежение. Когда поршень подойдет к нижней мертвой точке, он откроет впускные окна 13 в стенке цилиндра, соединив тем самым полость цилиндра с атмосферой, через воздушный фильтр 3 атмосферный воздух заполнит цилиндр.

При движении вверх поршень перекрывает впускные окна и сжимает воздух.

Рис. Компрессор: 1 — головка блока цилиндров компрессора; 2 — диафрагма; 3 — грибок; 4 — коромысло; 5 — спиральная пружина; 6 — разгрузочная камера; 7 — перепускная камера; 5 — регулировочный болт перепускного клапана; 9 — перепускной клапан; 10 — регулировочный болт нагнетательного клапана; 11 — нагнетательный клапан; 12— поршень; 13 — впускное окно; 14 — палец поршня; 15 — шатун; 16 — шарикоподшипник; 17 — коленчатый вал; 18 — блок цилиндров компрессора

Сжатый в цилиндрах воздух через нагнетательные клапаны 11 поступает по трубопроводу в воздушный баллон. Детали компрессора смазываются маслом, подаваемым из системы смазки двигателя по трубопроводу в торец коленчатого вала компрессора.

К шатунным подшипникам масло подводится по каналам, просверленным в коленчатом валу, а к поршневым пальцам — через каналы в шатунах.

Стенки цилиндров и коренные подшипники смазываются разбрызгиванием. Стекающее с деталей масло собирается в нижней части картера компрессора и по трубопроводу стекает в картер двигателя.

Головка 1 блока цилиндров компрессора охлаждается жидкостью, поступающей по трубопроводу из системы охлаждения двигателя.

Компрессор снабжен разгрузочным устройством, размещенным в головке блока его цилиндров, которое обеспечивает холостой ход компрессора при повышении давления в пневматической системе выше необходимого и регулирует количество и давление нагнетаемого в систему воздуха. В разгрузочной камере 6 помещена диафрагма 2, на которую опирается грибок 3. На стержень грибка в свою очередь опирается коромысло 4, которое своим вильчатым концом может воздействовать на два перепускных клапана, открывая их. При этом цилиндры компрессора сообщаются между собой.

Полость разгрузочной камеры под диафрагмой соединена трубопроводом с регулятором давления. Регулятор давления состоит из корпуса 9, шариковых клапанов 8 и пружины 3. Совместная работа разгрузочного устройства и регулятора давления заключается в следующем. Для обеспечения нормальной работы тормозов давление воздуха в системе пневматического привода должно поддержираться в пределах 6—7 кг/см2, что осуществляется с помощью регулятора давления и разгрузочного устройства компрессора.

Когда давление в пневматической системе станет выше 7 кг/см2, шариковые клапаны 8 регулятора давления, сжимая через шток 5 пружину 3, приподнимутся, открывая отверстие в нижнем гнезде и перекрывая отверстие в верхнем гнезде клапанов.

При этом воздух из баллона направится к компрессору, поступая в полость под диафрагмой 2 разгрузочного устройства. В разгрузочной камере 6 создается давление, под действием которого диафрагма 2 прогибается вверх и приподнимает грибок 3. Грибок своим стержнем воздействует через коромысло 4 на стержни перепускных клапанов. Клапаны открываются и сообщают между собой цилиндры. Воздух при сжатии переходит из одного цилиндра в другой. В результате давление в цилиндре оказывается недостаточным, чтобы открыть нагнетательный клапан, и воздух не подается в пневматическую систему автомобиля.

Рис. Регулятор давления: 1 — кожух; 2 — регулировочный колпак; 3 — пружина регулятора; 4 — упорный шарик пружины; 5 — шток клапана; 6 — гайка регулировочного колпака; 7 — седло регулятора; 8 — шариковые клапаны; 9 — корпус; 10 — фильтр; 11 — штуцер; 12 — канал

Когда давление в системе станет меньше 6 кг/см2, под действием пружины 3 регулятора давления шариковые клапаны 8 опустятся вниз, перекроют отверстие в нижнем гнезде и откроют — в верхнем. Поступление воздуха из баллона к компрессору прекратится, а находящийся в разгрузочной камере воздух через канал 12 в регуляторе давления выйдет в атмосферу.

Давление в разгрузочной камере снизится до атмосферного, и перепускные клапаны под действием пружин закроются. Компрессор начнет нагнетать воздух в баллоны.

Для предохранения от чрезмерного давления воздуха в случае неисправности регулятора давления в пневматической системе имеется предохранительный клапан. Он отрегулирован так, что при достижении давления воздуха в системе 9—10 кг/см2 шарик 6 приподнимается, сжимая пружину 4, и воздух из пневматической системы через отверстие в корпусе клапана выходит в атмосферу.

Рис. Предохранительный клапан: 1 — регулировочный винт; 2 — контргайка; 3 — стержень клапана; 4 — пружина; 5 — корпус; 6 — шарик клапана

Давление в пневматической системе контролируется манометром, установленным на приборном щитке в кабине автомобиля.

зарядка тормозов производится при наполнении сжатым воздухом от нуля до установленного давления тормозной магистрали и приборов торможения через воздухораспределитель; тормозные цилиндры при этом сообщены с атмосферой;

торможение происходит при понижении давления в тормозной магистрали определенным темпом на установленную величину, вследствие чего приходят в действие воздухораспределители. Воздух из запасных резервуаров, поступая в тормозные цилиндры через воздухораспределители, перемещает поршни со штоками, которые приводят в действие тормозную рычажную передачу, прижимающую тормозные колодки к бандажам;

перекрыша - разрядка тормозной магистрали прекращается, давление в тормозных цилиндрах остается постоянным; поезд следует в заторможенном состоянии (различают перекрышу без питания и с питанием тормозной магистрали);

отпуск тормозов происходит при повышении давления в тормозной магистрали после выпуска воздуха из нее при торможении и следовании в режиме перекрыши; воздухораспределители при этом выпускают воздух из тормозных цилиндров в атмосферу и производят дозарядку запасных резервуаров, сообщая их с тормозной магистралью.

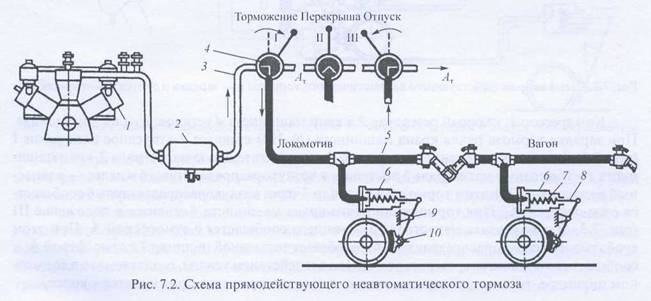

Прямодействующий неавтоматический тормоз. Такой тормоз применяется на локомотивах (рис. 2.1). Воздух нагнетается компрессором 1 в главный резервуар 2, откуда по питательной магистрали 3 поступает к крану машиниста 4, в простейшем виде представляющему собой пробковый трехходовой кран. Каждому положению ручки крана соответствует определенный процесс:

торможение - питательная магистраль сообщается с магистралью вспомогательного тормоза 5 и воздух из ГР поступает в тормозные цилиндры 6, перемещая поршень 7 со штоком 8 вправо, вследствие чего вертикальный рычаг поворачивается вокруг неподвижной точки 9 и нижним концом прижимает тормозную колодку к колесу;

перекрыша - магистраль вспомогательного тормоза разобщается с питательной магистралью, давление воздуха в тормозных цилиндрах остается без изменения;

отпуск - магистраль вспомогательного тормоза и тормозные цилиндры сообщаются с атмосферой через кран машиниста.

Такой тормоз является прямодействующим, так как при торможении сжатый воздух из главного резервуара через кран машиниста и магистраль вспомогательного тормоза поступает в тормозные цилиндры. В случае разрыва магистрали вспомогательного тормоза сжатый воздух не поступает в тормозные цилиндры и если до разрыва локомотив был заторможен воздух из тормозных цилиндров уходит в атмосферу.

Рис. 2.1. Прямодействующий неавтоматический тормоз

1 - компрессор, 2 - главный резервуар, 3 - питательная магистраль, 4 - кран машиниста, 5 - магистраль вспомогательного тормоза, 6 - тормозной цилиндр, 7 - поршень, 8 - шток, 9 - неподвижная точка, 10 - тормозная колодка

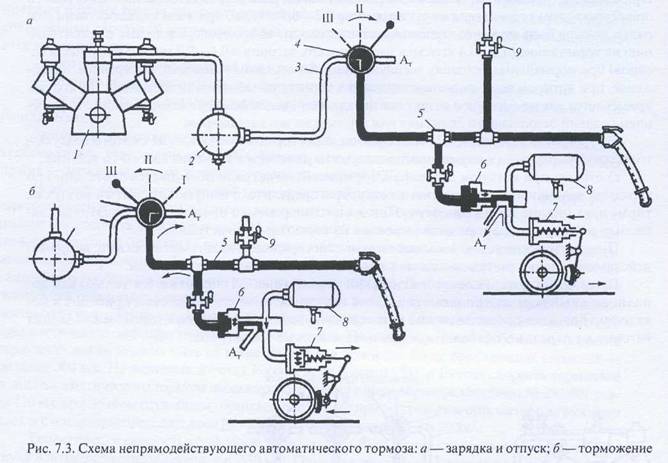

Непрямодействующий автоматический тормоз. Отличие этого типа тормоза (рис. 2.2) от прямодействующего неавтоматического тормоза состоит в том, что на каждой единице подвижного состава между тормозной магистралью 5 и тормозным цилиндром 8 устанавливаются воздухораспределитель 6 и запасный резервуар 7.

Рис. 2.2. Непрямодействующий автоматический тормоз

1 - компрессор, 2 - главный резервуар, 3 - питательная магистраль, 4 - кран машиниста, 5 - тормозная магистраль, 6 - воздухораспределитель, 7 - запасный резервуар, 8 - тормозной цилиндр, 9 - тормозная колодка

Для зарядки тормоза ручку крана машиниста 4 ставят в отпускное положение, при котором воздух из главного резервуара 2 по питательной магистрали 3 через кран машиниста поступает в тормозную магистраль и далее через воздухораспределитель в запасный резервуар. При этом тормозной цилиндр через воздухораспределитель сообщен с атмосферой.

Для торможения поезда ручку крана машиниста переводят в тормозное положение, при котором питательная магистраль разобщается с тормозной магистралью, а она в это время через кран машиниста сообщается с атмосферой. При понижении давления в тормозной магистрали воздухораспределитель приходит в действие, разобщает тормозной цилиндр с атмосферой и сообщает его с запасным резервуаром.

Под действием сжатого воздуха поршень тормозного цилиндра перемещается и при помощи системы тяг и рычагов прижимает тормозные колодки к бандажам.

Для отпуска тормоза ручку крана машиниста переводят в отпускное положение; при этом питательная магистраль сообщается с тормозной магистралью, вследствие чего давление в ней повышается и воздухораспределитель сообщает тормозной цилиндр с атмосферой, а тормозную магистраль с запасным резервуаром.

Такие тормоза называются автоматическими, так как при разрыве поезда или в случае открытия в вагоне крана экстренного торможения (стоп-крана) они автоматически приходят в действие.

Этот тормоз называется непрямодействующим (истощимым), потому что в процессе перекрыши воздухораспределитель не пополняет утечки из тормозного цилиндра.

Прямодействующий автоматический тормоз. Прямодействующий автоматический тормоз состоит из тех же основных приборов, что и непрямодействующий автоматический тормоз (рис. 2.3).

Принципиальное отличие прямодействующего автоматического тормоза заключается в устройстве воздухораспределителя 6, который и осуществляют прямодействие.

При отпуске или зарядке тормоза сжатый воздух компрессором 1 нагнетается в главный резервуар 2 и через кран машиниста 4 в тормозную магистраль 5 поезда. В положении зарядки и отпуска тормозной цилиндр 8 через воздухораспределитель 6 сообщен с атмосферой, а запасный резервуар 7 с тормозной магистралью. Для торможения понижают давление в тормозной магистрали краном машиниста на определенную величину, при этом приходят в действие воздухораспределители.

В тормозном положении воздухораспределитель разобщает тормозной цилиндр с атмосферой и сообщает его с запасным резервуаром, а утечки из них пополняются воздухом из тормозной магистрали через обратный клапан.

Рис. 2.3. Прямодействующий автоматический тормоз

1 - компрессор, 2 - главный резервуар, 3 - питательная магистраль, 4 - кран машиниста, 5 - тормозная магистраль, 6 - воздухораспределитель, 7 - запасный резервуар, 8 - тормозной цилиндр, 9 - тормозная колодка

Электропневматический тормоз.Электропневматический тормоз отличается от пневматических тормозов наличием электровоздухораспределителя № 305, который выполняет те же функции, что и воздухораспределитель № 292 (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Электропневматический тормоз

1 - кран машиниста, 2 - запасный резервуар, 3 - якорь тормозного вентиля, 4 - катушка тормозного вентиля, 5 - катушка отпускного вентиля, 6 - якорь отпускного вентиля, 7 - тормозной цилиндр, 8 - переключательный клапан, 9 - воздухораспределитель

При зарядке тормозной 4 и отпускной 5 вентили электровоздухораспределителя не возбуждены и зарядка запасного резервуара происходит через воздухораспределитель 9 № 292. Тормозной цилиндр 7 и рабочая камера электровоздухораспределителя сообщаются с атмосферой.

При торможении оба вентиля получают питание и сжатый воздух из запасного резервуара через электровоздухораспределитель перетекает в рабочую камеру и тормозной цилиндр.

При перекрыше отпускной вентиль находится под напряжением, тормозной вентиль обесточен. При утечке из тормозного цилиндра за счет плотности рабочей камеры происходит пополнение утечек.

На подвижном составе железных дорог применяется пять типов тормозов: стояночные (ручные), пневматические, электропневматические, электрические и магнитно-рельсовые.

Стояночными тормозами оборудованы локомотивы, пассажирские вагоны и примерно 10 % грузовых вагонов.

Пневматическими тормозами оснащен весь подвижной состав железных дорог с использованием сжатого воздуха давлением до 0,9 МПа на локомотивах и 0,45- 0,62 МПа на вагонах.

Электропневматическими тормозами (ЭПТ) оборудованы пассажирские локомотивы и вагоны, электро- и дизель-поезда.

Стояночные, пневматические и электропневматические тормоза относятся к разряду фрикционных тормозов, у которых сила трения создается непосредственно на поверхности колеса либо на специальных дисках,

жестко связанных с колесными парами.

Электрическими тормозами, которые часто называют динамическими или реверсивными (вследствие перевода тяговых двигателей в режим электрических генераторов), оборудованы отдельные серии электровозов, тепловозов и электропоездов.

Магнитно-рельсовыми тормозами оборудованы высокоскоростные поезда ЭР200 и РТ200 Данные тормоза применяются как дополнительные (резервные или аварийные) к электропневматическим и электрическим тормозам.

Основным тормозом на подвижном составе является пневматический.

Каждый тип тормоза в свою очередь делится на группы, подгруппы и по назначению на пассажирские, грузовые и высокоскоростные.

Классификация тормозов, применяемых на подвижном составе железных дорог, приведена на рис. 12.

Рис 12. Схема классификации тормозов

Пневматические тормоза имеют однопроводную магистраль (воздухопровод), проложенную вдоль каждого локомотива и вагона для дистанционного управления воздухораспределителями с целью зарядки запасных резервуаров, наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом при торможении и сообщения их с атмосферой при отпуске. Применяемые на подвижном составе пневматические тормоза разделяются на автоматические и неавтоматические, а также на пассажирские (с быстрыми тормозными процессами) и грузовые (с замедленными процессами).

Автоматическими называются тормоза, которые при разрыве поезда или тормозной магистрали, а также при открытии стоп-крана из любого вагона автоматически приходят в действие вследствие снижения давления воздуха в магистрали (при повышении давления происходит отпуск тормозов). Неавтоматические тормоза, наоборот, приходят в действие при повышении давления в трубопроводе, а при выпуске воздуха происходит отпуск тормоза.

Работа автоматических тормозов разделяется на следующие процессы:

зарядка - воздухопровод (магистраль) и запасные резервуары под каждой единицей подвижного состава заполняются сжатым воздухом;

торможение - производится снижение давления воздуха в магистрали вагона или всего поезда для приведения в действие воздухораспределителей, и воздух из запасных резервуаров поступает в тормозные цилиндры; последние приводят в действие рычажную тормозную передачу, которая прижимает колодки к колесам;

перекрыша - после произведенного торможения давление в магистрали и тормозном цилиндре не изменяется;

отпуск -давление в магистрали повышается, вследствие чего воздухораспределители выпускают воздух из тормозных цилиндров в атмосферу, одновременно производится подзарядка запасных резервуаров путем сообщения их с тормозной магистралью.

Различают автоматические тормоза:

мягкие с равнинным режимом отпуска - при медленном темпе снижения давления (до 0,03-0,05 МПа в мин) в действие не приходят (не затормаживают), при большем темпе снижения срабатывают на торможение при разных зарядных давлениях в магистрали; после торможения при повышении давления в магистрали на 0,01 - 0,03 МПа дают полный отпуск (ступенчатого отпуска не имеют);

полужесткие с горным режимом отпуска - обладают теми же свойствами, что и мягкие, но для полного отпуска необходимо восстановление давления в магистрали на 0,01-0,02 МПа ниже зарядного (имеют ступенчатый отпуск);

жесткие - работают на определенном зарядном давлении в магистрали; при снижении давления в магистрали ниже зарядного любым темпом производят затормаживание. При давлении в магистрали выше зарядного в действие тормоза не приходят до снижения давления ниже зарядного. Тормоза жесткого типа применяются на участках железных дорог с уклонами крутизной до 0,045.

Рассмотрим принципиальные схемы трех групп тормозов.

Прямодействующий неавтоматический тормоз (рис. 13). Такой тормоз применяется на локомотивах. Воздух нагнетается компрессором 1 в главный резервуар 2, откуда по питательной магистрали 3 поступает к крану 4, в простейшем виде представляющему собой пробковый трехходовой кран. Каждому положению ручки крана 4 соответствует определенный процесс:

торможение - питательная магистраль 3 сообщается с тормозной магистралью 5 (называемой часто просто магистралью), и воздух поступает в тормозные цилиндры, перемещая поршень 7 со штоком 8 вправо, вследствие чего вертикальный рычаг поворачивается вокруг неподвижной точки <? V и нижним концом прижимает тормозную колодку 10 к колесу;

а - тормозная магистраль 5 разобщается с питательной магистралью 3, давление воздуха в тормозных цилиндрах 6 остается без изменения;

отпуск - магистраль 5 и тормозные цилиндры- 6 сообщаются с атмосферой через кран 4.

Показанный на рис. 13 тормоз является прямодействующим, так как при утечках из тормозного цилиндра и запасного резервуара при торможении сжатый воздух из главного резервуара 2 через кран 4 и магистраль 5 поступает непосредственно в тормозные цилиндры, т. е. утечки пополняются. В случае разрыва магистрали 5 он не приходит в действие и выпускает весь воздух в атмосферу, если до разрыва был заторможен.

Непрямодействующий автоматический тормоз (рис. 14). Тормоз этого типа отличается от прямодействующего неавтоматического тем, что на каждой единице подвижного состава между тормозной магистралью 5 и тормозным цилиндром 7

установлены прибор 6, называемый воздухораспределителем, и запасный резервуар 8. По этой схеме оборудованы все пассажирские вагоны, электро- и дизель-поезда с воздухораспределителями № 218, 219 и 292-001. Компрессор /, главный резервуар 2 и кран машиниста монтируются на локомотиве.

Перед отправлением поезда тормоз заряжают, для чего ручку крана машиниста 4 ставят в отпускное положение I (рис. 14,а), при котором воздух из главного резервуара 2 по питательной магистрали 3 через кран машиниста 4 поступает в тормозную магистраль 5 и далее через воздухораспределитель 6 - в запасный резервуар 8. При этом тормозной цилиндр 7 через воздухораспределитель 6 сообщен с атмосферой Ат.

прижимает тормозные колодки к колесам.

Для отпуска тормоза ручку крана машиниста 4 ставят в положение I. Питательная магистраль 3 сообщается с тормозной магистралью 5, вследствие чего давление в ней повышается и воздухораспределитель 6 сообщает тормозной цилиндр 7 с атмосферой, а магистраль 5 - с запасным резервуаром 8. В случае открытия в вагоне крана для экстренного торможения (стоп-крана) 9 тормоза автоматически приходят в действие.

Показанный на рис. 14 тормоз называется непрямодействующим, или истощимым, потому что в процессе торможения воздухораспределитель 6 разобщает тормозную магистраль от запасного резервуара 8 и тормозного цилиндра 7 и при утечках воздуха из запасного резервуара или тормозного цилиндра давление в них не восстанавливается.

Прямодействующий автоматический тормоз (рис. 15). Этот тормоз состоит из тех же основных частей, что и непрямодействующий. По такой схеме выполнены тормоза грузовых вагонов и локомотивов с воздухораспределителями 5 № 135, 270-002, 270-005-1 и 483-000 с равнинным и горным режимами отпуска. Утечки из запасного резервуара и тормозного цилиндра пополняются автоматически в процессе служебного торможения или питающей перекрыши крана машиниста.

Принципиальное отличие прямо-действующего автоматического тормоза от непрямодействующего заключается в устройстве воздухораспределителя 5.

В зависимости от положения крана 3 происходит:

зарядка и отпуск - тормозная магистраль 8 (рис. 15, а) сообщается с питательной магистралью 2 и главным резервуаром /, тормозной цилиндр 6 через воздухораспределитель 5 - с атмосферой Ат, а запасный резервуар 4 через обратный клапан 7 - с тормозной магистралью;

торможение - давление в тормозной магистрали 8 (рис. 15, б) понижается путем выпуска воздуха краном 3 в атмосферу Ат. В действие приходит воздухораспределитель 5, который разобщает цилиндр 6 с атмосферой Ат и сообщает его с запасным резервуаром 4.

При торможении, а также в процессе ступенчатого отпуска воздухораспределитель 5 через обратный клапан 7 пополняет утечки вшдуха в запасном резервуаре 4 и тормозном цилиндре 6 непосредственно (прямо) из магистрали, поэтому такие тормоза называются прямодействую-щими.

Путем изменения краном 3 давления воздуха в тормозной магистрали 8 осуществляется ступенчатое торможение н ступенчатый или бесступенчатый отпуск.

Электропневматическими называются тормоза, управляемые при помощи электрического тока, а для создания тормозной силы используется энергия сжатого воздуха.

Электропневматический тормоз прямодействующего типа с разрядкой и без разрядки тормозной магистрали (рис. 16) применяется на пассажирских, электро- и дизель-поездах. В этом тормозе наполнение цилиндров при торможении и выпуск воздуха из них при отпуске осуществляется независимо от изменения давления в магистрали, т. е. аналогично прямо-действующему пневматическому тормозу. Автоматичность тормоза обеспечивается наличием воздухораспределителя 9.

Зарядка запасного резервуара 2 происходит через воздухораспределитель 9 из тормозной магистрали 10. При торможении контроллер крана машиниста 1 замыкает соответствующие контакты, и электрический ток воздействует на электромагнитные катушки вентилей 4 и 5. Якорь 6 закрывает атмосферное отверстие А, а якорь 3 сообщает запасный резервуар 2 через клапан 8 с тормозным цилиндром 7. Давление в тормозной магистрали 10 краном машиниста 1 не понижается, однако

он имеет положение, при котором может происходить и разрядка магистрали в атмосферу.

При отпуске тормоза в контроллере крана машиниста 1 размыкаются контакты, катушки тормозного вентиля 4 и вентиля перекрыши 5 обесточиваются и воздух из тормозного цилиндра 7 выпускается в атмосферу А. При перекрыше после ступени торможения вентиль 4 обесточивается, а вентиль 5 находится под напряжением, при этом якорь 3 отсоединяет запасный резервуар 2 от тормозного цилиндра 7 и давление в нем не повышается.

В случае прекращения действия электрического управления тормозом воздухораспределитель 9 работает на пневматическом управлении, как показано на схеме рис. 14.

Электропневматические тормоза обеспечивают плавное торможение поездов и более короткие тормозные пути, что повышает безопасное движение и управляемость тормозами.

Электропневматический тормоз автоматического типа с двумя магистралями (питательной и тормозной) и с разрядкой тормозной магистрали при торможении применяется на некоторых дорогах Западной Европы и США.

В этих тормозах торможение осуществляется разрядкой тормозной магистрали каждого вагона через электровентили в атмосферу, а отпуск - сообщением ее через другие электровентили с дополнительной питательной магистралью. Процессами изменения давления в тормозном цилиндре при торможении и отпуске управляет обычный воздухораспределитель, как и при автоматическом пневматическом тормозе.

Электрическое торможение основано на переключении тяговых двигателей в режим электрических генераторов, в которых кинетическая энергия движущегося поезда превращается в электрическую. В зависимости от способа поглощения этой энергии различают следующие виды торможения:

реостатное - электрическая энергия в тормозных реостатах превращается в тепловую. Применяется на электровозах ВЛ80Т, ЧС2Т, ЧС4Т и некоторых тепловозах;

рекуперативное - электрическая энергия возвращается обратно в контактную сеть; широко применяется на железных дорогах СССР при электрической тяге на участках со спусками;

рекуперативно-реостат-ное, при котором в зоне высоких скоростей движения используется, рекуперативное торможение,

а в зоне низких - реостатное. Такая система применена на электропоездах ЭР22.

Электрические тормоза значительно сокращают износ тормозных колодок и колесных пар, а в комбинации с пневматическими или электропневматическими тормозами обеспечивают более короткие тормозные пути, что позволяет повысить скорости движения поездов.

Электромагнитные рельсовые тормоза, а также тормоза на вихревых токах применяются как дополнительные к колодочному и дисковому тормозам для подвижного состава со скоростями движения свыше 160 км/ч (см. п. 45).

Темп и величина изменения давления в магистрали. Чтобы осуществить торможение, надо привести в действие воздухораспределитель, для чего необходимо понизить давление в тормозной магистрали на заданную величину определенным темпом.

Различают следующие темпы понижения давления ■ в магистрали (рис. 17):

темп мягкости (разрядка), при котором давление в магистрали понижается с 0,5 до 0,4 МПа за 120-300 с (темп до 0,02-0,05 МПа в 60 с). При таком темпе тормоза в действие не должны приходить;

служебный - давление в магистрали с 0,5 до 0,4 МПа понижается за 2,5-10 с (темп 0,01-0,04 МПа в 1 с). При таком темпе тормоза срабатывают на служебное торможение; применяется для регулирования скорости движения поезда и остановки его в определенном месте. Для более быстрого распространения торможения по поезду каждый воздухораспределитель производит дополнительную разрядку магистрали на 0,02-0,05 МПа;

экстренный - давление в магистрали с 0,5 до 0,4 МПа понижается не более чем за 1„2 с (темп

Рис. 17. Индикаторные диаграммы темпов понижения давления в магистрали:

1 - медленный (темп мягкости); 2- служебный; 3- экстренный

0,08 МПа в 1 с и выше). При этом происходит экстренное торможение с разрядкой тормозной магистрали на величину не менее 0,15 МПа специальным устройством воздухораспределителя на пассажирских вагонах. Применяется, если требуется немедленно остановить поезд.

Воздушная волна. Воздушная волна представляет собой импульс начала движения частиц газа в трубопроводе после того, как будет открыто сообщение тормозной магистрали с атмосферой. Скорость vв распространения воздушной волны (в м/с) практически равна скорости звука в данной газовой среде и зависит в основном от температуры газа. Для воздуха

где Г=273-М°С - абсолютная температура газа, К-

Тормозная волна. Время с момента постановки ручки крана машиниста в тормозное положение до начала поступления воздуха в тормозной цилиндр последнего вагона называется временем тормозной волны Частное от деления длины тормозной магистрали Ь поезда на время ?тв называется скоростью распространения тормозной волны

Скорость тормозной волны является одной из важных качественных характеристик тормозной системы, в значительной степени влияющей на продольные усилия в поезде при торможении, и зависит от чув-

Рис. 18. Индикаторная диаграмма торможения и отпуска одного вагона

ствительности и конструктивных особенностей воздухораспределителей, аэродинамического сопротивления тормозной магистрали, зарядного давления и температуры окружающего воздуха. Так, если при температуре 0°С скорость тормозной волны составляет 250 м/с, то при температуре - 30°С она будет около 210 м/с, а при температуре + 30°С около 275 м/с. Чем выше зарядное давление в магистрали, тем больше скорость тормозной волны. При увеличении вредных объемов магистрали (отводы к воздухораспределителям, стоп-кранам и т. п.) скорость тормозной волны понижается. По международным требованиям скорость тормозной волны должна быть не менее 250 м/с, в новейших тормозах она достигает 300 м/с.

Отпускная волна. Время с момента постановки ручки крана машиниста в отпускное положение до начала выпуска воздуха воздухораспределителем из тормозного цилиндра называется временем отпускной волны t0t. Частное от деления длины тормозной магистрали L на время /от называется скоростью отпускной волны.

Скорость отпускной волны Vor зависит от величины давления воздуха в главном резервуаре при отпуске, размера проходного сечения канала в кране машиниста и времени сообщения главного резервуара с тормозной магистралью, величины сопротивления воздухопровода, утечек воздуха из магистрали и тормозных цилиндров и темпа подзарядки запасных резервуаров при отпуске. Скорость отпускной волны техническими требованиями не оговаривается.

Индикаторная диаграмма торможения и отпуска одного вагона представлена на рис. 18, где /1 - время от момента постановки ручки крана машиниста в тормозное положение до поступления воздуха в тормозной цилиндр; г2 - время поступления воздуха в тормозной цилиндр до прижатия тормозных колодок к колесам (время выхода штока); /„ - время наполнения тормозного цилиндра до 95 % максимального давления в нем (обычно до 0,35 МПа) и (0 - время отпуска от начала выпуска воздуха из тормозного цилиндра до давления в нем 0,04 МПа. От времени и характера диаграммы наполнения тормозных цилиндров во многом зависит длина тормозного пути и величина возникающих при торможении продольных усилий в поезде. В тормозах пассажирского типа время наполнения тормозных цилиндров при воздушном управлении до давления в них 0,35 МПа устанавливается 5-7 с, а при электрическом - 3-4 с; в тормозах грузового типа - 15-20 с.

Для обеспечения достаточно плавного торможения поезда без снижения эффективности тормозной силы в момент начала торможения хвостового вагона давление в тормозном цилиндре головного вагона должно быть не более 0,1-0,2 МПа.

Время отпуска тормоза одного вагона принято: пассажирского 9-12 с, грузового на равнинном режиме 20-60 с и на горном 40-60 с, вагона электропоезда при электрическом управлении в среднем 4 с. Тормоз считается отпущенным, когда давление в цилиндре, при котором колодки начинают отходить от колеса, станет менее 0,04 МПа.

Пневматические тормоза подвижного состава имеют однопроводную тормозную магистраль или воздухопровод, проложенную под полом вагона и локомотива, для дистанционного управления из кабины машиниста локомотива приборами торможения (воздухораспределители) с целью зарядки запасных резервуаров при зарядке и отпуске тормоза, наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом при торможении и сообщения их с атмосферой при отпуске тормозов поезда.

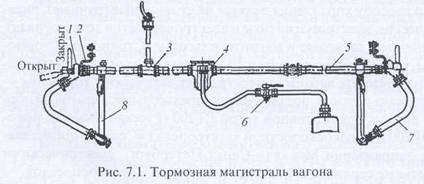

Тормозная магистраль (рис. 7.1) представляет собой металлическую трубу с внутренним диаметром 32,0 мм (до 1948 г. диаметр был 28,4 мм).

Увеличение диаметра позволило уменьшить сопротивление движению воздуха по трубе вследствие перехода от турбулентного движения при диаметре 28,4 мм к ламинарному при диаметре 32,0 мм; ускорить процесс зарядки тормозной сети поезда (особенно длинносоставного); уменьшить разницу давлений в тормозной магистрали в голове и хвосте поезда; улучшить процесс торможения.

Концы магистральной трубы 5, выходящие за лобовые балки рамы вагона, имеют резьбу, на которую навернуты концевые краны 1, фиксирующиеся державкой 2. Концевые краны предназначены для закрывания тормозных магистралей перед расцеплением вагонов и для соединения тормозных магистралей каждого вагона в единую тормозную магистраль поезда; на наружном конце хвостового вагона поезда он должен находиться в закрытом положении. С концевыми кранами соединены межвагонные гибкие соединительные рукава 7 с саморасцеплящимися головками, подвешиваемыми в расцепленном положении на подвесках 8. В средней части тормозной магистрали имеется тройник 4 с разобщительными кранами, через который подсоединяется труба от воздухораспределителя с разобщительным краном 6. На тормозной магистрали пассажирских вагонов имеются три дополнительных тройника 3 для подсоединения стоп-кранов, расположенных в кузове вагона. На грузовых вагонах без переходных площадок стоп-кранов нет.

Для повышения герметичности тормозной магистрали вместо резьбовых соединений в последнее время применяют газопрессовую сварку труб или резьбу накатывают.

Оборудование пневматического тормоза разделяется на пневматическое, приборы которого работают под давлением сжатого воздуха, и механическое, т.е. тормозную рычажную передачу, расположенную между тормозным цилиндром и тормозными колодками.

Пневматическое тормозное оборудование по своему назначению делится на следующие группы: приборы питания тормоза сжатым воздухом; приборы управления тормозами; приборы, осуществляющие торможение; арматура тормоза.

К приборам питания тормоза сжатым воздухом относятся компрессоры различных типов, регуляторы давления для автоматического включения и выключения двигателя компрессора, регулировочные клапаны холостого хода и обратные клапаны; главные резервуары.

К приборам управления тормозами относятся краны машиниста, кран вспомогательного тормоза локомотива, контроллеры машиниста, приборы и устройства автоматического контроля работы тормозов (автостопы), сигнализаторы отпуска, электроблокировочные клапаны, выключатели управления, вспомогательная аппаратура для включения и отключения приборов управления, регистрации и наблюдения за работой тормозов (скоростомеры, манометры, краны двойной тяги и комбинированные, устройство блокировки тормозов).

К приборам, осуществляющим торможение, относятся воздухораспределители и реле давления. Воздухораспределители, которые делятся на грузовые, пассажирские и специального назначения (промышленного и узкоколейного подвижного состава, для эксплуатации подвижного состава на крутых спусках), являются основной частью автоматического пневматического тормоза. Они обеспечивают зарядку запасного резервуара каждого вагона поезда и локомотива и их специальных камер из тормозной магистрали, наполнение тормозных цилиндров из запасных резервуаров при понижении давления в тормозной магистрали, а также выпуск воздуха из тормозных цилиндров в атмосферу при повышении давления в тормозной магистрали.

К арматуре тормоза относятся концевые, разобщительные трехходовые, выпускные краны; стоп-краны (краны экстренного торможения); выпускные предохранительные, обратные, переключательные электропневматические клапаны и клапаны максимального давления. Стоп-кран служит для экстренного (быстрого) торможения в случаях, когда требуется немедленная остановка поезда без участия машиниста. Стоп-краны устанавливаются в тамбурах и внутри каждого пассажирского вагона, а также на переходных площадках отдельных грузовых вагонов, при этом у таких вагонов ручка стоп-крана снята, так как работники бригады, сопровождающие грузовой поезд имеют при себе съемные ручки.

Выпускные краны служат для отпуска вручную отдельного вагона поезда при отсутствии крана машиниста, а также для выпуска воздуха из камер и запасного резервуара при выключении из работы воздухораспределителя при замене неисправного воздухораспределителя на исправный.

Предохранительные переключательные клапаны, клапаны максимального давления и клапаны продувки устанавливаются в локомотиве на компрессорах и главных резервуарах.

Качество пневматического автотормоза определяется следующими признаками:

- длина тормозного пути при экстренном торможении;

- чувствительность при ступенчатом торможении, т.е. величина минимального падения давления в тормозной магистрали, позволяющая регулировать тормозную силу малыми ступенями;

- легкость отпуска тормоза, характеризующаяся возможностью делать отпуск без восстановления зарядного давления в тормозной магистрали;

- степень плавности торможения, определяемая величиной продольных сил в поезде при торможении;

- степень неистощимости тормозов, которая обусловливается возможностью многократных идущих друг за другом торможений, например, на крутых затяжных спусках пути с сохранением расчетной величины давления в тормозных цилиндрах при всех последовательных торможениях;

- скорость распространения тормозной волны;

- степень использования силы сцепления колеса с рельсом при торможении;

- устойчивость вращения колес при торможении, т.е. недопустимость юза колес (заклинивание).

Основные характеристики тормозов подвижного состава нормируются техническими требованиями, утвержденными МГТС России, а подвижного состава международного сообщения — международным железнодорожным союзом (UIC).

Наиболее важной качественной характеристикой тормоза является скорость распространения тормозной волны — чем она выше, тем лучше плавность торможения, короче тормозной путь и выше безопасность движения поезда. Под тормозной волной понимается процесс снижения давления в воздушной магистрали по длине поезда темпом, приводящим к действию воздухораспределителей на торможение. Тормозная волна распространяется вслед за воздушной волной, возникающей при сообщении тормозной магистрали с атмосферой. Под скоростью тормозной волны понимается отношение длины тормозной магистрали поезда к времени, прошедшего с момента постановки ручки крана машиниста в тормозное положение до появления давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре хвостового вагона поезда. По международным требованиям скорость тормозной волны должна быть не менее 250 м/с, а в новейших более совершенных тормозах — не менее 300 м/с. На железных дорогах России, других стран СНГ и Балтии скорость тормозной волны пневматического тормоза пассажирского поезда с воздухораспределителем № 292-001 равна 120 м/с при полном служебном торможении и 190 м/с при экстренном торможении, а грузового поезда с воздухораспределителями № 483 М — соответственно 270 и 290 м/с.

Теоретически скорость тормозной волны может быть равна скорости распространения звука в воздухораспределителе, т.е. 330 м/с. Однако в реальных условиях повышение скорости тормозной волны выше 300 м/с связано со значительными усложнениями конструкции воздухораспределителя, а эффект от этого получается незначительный. Например, увеличение скорости тормозной волны с 250 до 330 м/с при скорости движения поезда 150 км/ч дает снижение тормозного пути всего лишь на 50 м.

Работа пневматического автотормоза разделяется на следующие процессы:

а) зарядка, при которой тормозная магистраль и запасные резервуары подвижного состава поезда заполняются сжатым воздухом до зарядной величины, при которой обеспечиваются нормативы расчетного давления воздуха в тормозных цилиндрах при последующих торможениях. Для грузовых поездов нормальной длины (750—1200 м) зарядное давление установлено 5,2—5,3 кгс/см2, а для поездов повышенной длины и поездов любой длины и массы, следующих по затяжным спускам пути 18 ‰ и более, зарядное давление установлено 6,0—6,2 кгс/см2. Для пассажирских поездов, длина и масса которых значительно меньше, чем грузовых поездов, зарядное давление установлено 5—5,2 кгс/см2. Более высокое зарядное давление в пассажирских поездах недопустимо из-за опасности заклинивания колесных пар, так как пассажирские воздухораспределители № 292-001 не обеспечивают ограничения предельного давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах;

б) торможение, для возникновения которого снижается давление воздуха в тормозной магистрали поезда для приведения в действие воздухораспределителя, через который сжатый воздух из запасных резервуаров поступает в тормозные цилиндры, в которых создается усилие для приведения в действие тормозной рычажной передачи и прижатия через нее тормозных колодок к колесам или тормозных накладок к дискам (барабанам) в дисковом тормозе. Различают служебное и экстренное торможение. Служебное торможение, при котором темп снижения давления сжатого воздуха в тормозной магистрали составляет 0,2—0,4 кгс/см2 в 1 с, применяется для регулирования скорости движения поезда (ступенчатое или регулированное торможение) или для остановки поезда в определенных местах (полное служебное торможение). При полном служебном торможении, тормозная магистраль разрежается на 1,5—1,7 кгс/см2, апри ступенчатом торможении — ступенями по 0,2—0,3 кгс/см2, при этом первая ступень разрядки должна быть не менее ступени чувствительности воздухораспределителя к срабатыванию на торможение (0,3—0,4 кгс/см2 у пассажирских вагонов и 0,6—0,7 кгс/см2 у грузовых вагонов) при нормальных условиях эксплуатации (по погодным условиям). Экстренное торможение, при котором темп снижения давления в тормозной магистрали составляет 0,8 кгс/см2, применяется для немедленной остановки поезда, если дальнейшее движение связано с нарушением условий безопасности движения или угрозой жизни пассажиров;

в) перекрыша, при которой после произведения торможения давление сжатого воздуха в тормозной магистрали и тормозных цилиндрах не изменяется в течение какого-то времени;

г) отпуск, при котором давление в тормозной магистрали повышается постепенно до зарядной величины, вследствие чего воздухораспределители выпускают сжатый воздух из тормозных цилиндров в атмосферу. При этом одновременно производится подзарядка запасных резервуаров до зарядной величины из тормозной магистрали.

Пневматические тормоза бывают прямодействующими неавтоматическими; непрямо-действующими автоматическими и прямодействующими автоматическими.

Прямодействующий неавтоматический тормоз (рис. 7.2) применяется только как дополнительный тормоз на локомотивах, так как применение его на вагонах приводит к появлению больших продольных сил в поезде из-за набегания во время торможения задних вагонов на передние, особенно когда в поезде больше 5-6 вагонов.

Воздух нагнетается компрессором 1 в главный резервуар 2, откуда по питательной магистрали 3 поступает к крану управления тормозом 4, ручка которого имеет три положения: торможение, перекрыша, отпуск. При торможении сжатый воздух из главного резервуара через кран 4 и тормозную магистраль 5 поступает непосредственно (прямо в тормозные цилиндры) б, при этом поршень 7 со штоком 8 перемещается вправо, вследствие чего вертикальный рычаг поворачивается вокруг точки 9 и нижним концом прижимает тормозную колодку 10 к колесу.

При перекрыше (II положение ручки крана 4) тормозная магистраль 5 разобщается с питательной магистралью 3, а давление сжатого воздуха в тормозных цилиндрах 6 остается без изменения.

При отпуске магистраль 5 и тормозные цилиндры б сообщаются с атмосферой Ат через кран 4.

В случае разрыва тормозной магистрали тормоз не приходит в действие на торможение, а воздух из тормозных цилиндров выходит в атмосферу (происходит отпуск), если до разрыва магистрали было торможение.

При непрямодействующем автоматическом тормозе (рис. 7.3) пассажирских вагонов на каждой единице подвижного состава, кроме тормозного цилиндра, установлены также воздухораспределитель 6 и запасный резервуар 8.

Компрессор 7, главный резервуар 2 и кран машиниста 4 установлены на локомотиве. При зарядке тормоза ручка крана машиниста (№ 394) ставится в отпускное положение I (рис. 7.3, а) и воздух из главного резервуара 2 через питательную магистраль 3, кран машиниста 4 и тормозную магистраль 5 поступает к воздухораспределителю 6 и далее — в запасный резервуар 6. При этом тормозной цилиндр 7 через воздухораспределитель 6 сообщается с атмосферой Ат. При торможении ручка крана машиниста 4 ставится в положение III (рис. 7.3, б) и тормозная магистраль 5 через него сообщается с атмосферой Ат При этом срабатывает воздухораспределитель 6, разобщает тормозной цилиндр 7 с атмосферой Ат и сообщает его с запасным резервуаром 8. Под воздействием усилия, создаваемого в тормозном цилиндре, тормозная колодка через систему тяг и рычагов прижимается к колесу.

При отпуске ручка крана машиниста 4 ставится в положение I, питательная магистраль 3 сообщается через кран 4 с тормозной магистралью 5, вследствие чего давление в ней возрастает и воздухораспределитель 6 сообщает тормозной цилиндр 7 с атмосферой, а запасный резервуар 8— с тормозной магистралью. В случае разрыва тормозной магистрали 5 или открытия стоп-крана 9 тормоз автоматически срабатывает на торможение.

Рассмотренный тормоз называется непрямодействующим или истощимым, потому что при торможении воздухораспределитель 6 разобщает тормозную магистраль 5 от запасного резервуара 8 и тормозного цилиндра 7 и при утечках воздуха из запасного резервуара или тормозного цилиндра давление в них не восстанавливается.

Прямодействующий автоматический тормоз (рис. 7.4) состоит из тех же основных частей, что и непрямодействующий тормоз, но установлен воздухораспределитель типа 483 М с равнинным и горным режимами отпуска и тремя грузовыми режимами: порожний, средний и груженый, при которых устанавливается различное давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре, а следовательно, и различное нажатие тормозной колодки на колесо. В процессе служебного торможения или утечке сжатого воздуха из запасного резервуара и тормозного цилиндра запасы воздуха пополняются автоматически из тормозной магистрали через обратный клапан воздухораспределителя, через который запасный резервуар соединяется с тормозной магистралью.

При зарядке и отпуске тормозная магистраль 8 (рис. 7.4, а) сообщается с питательной магистралью 2 и главным резервуаром 7, а тормозной цилиндр 5 — с атмосферой Ат. При этом запасный резервуар через обратный клапан сообщается с тормозной магистралью 8.

При торможении давление сжатого воздуха в тормозной магистрали 8 (рис. 7.4, б) понижается вследствие выпуска его через кран машиниста 3 в атмосферу Ат. При этом приходит в действие воздухораспределитель 5, который сообщает тормозной цилиндр с запасным резервуаром 4. Путем соответствующего изменения краном машиниста 3 давления воздуха в тормозной магистрали 8 производится ступенчатое торможение и ступенчатый или бесступенчатый отпуск.

Тормоза железнодорожного подвижного состава предназначены для регулирования скорости движения от максимально возможной до полной остановки, а также удержания состава на месте.

Классификация тормозов и их основные свойства.

Тормоза классифицируются по способам создания тормозной силы и свойствам управляющей части.

По способам создания тормозной силы различаются фрикционные и динамические тормоза. По свойствам управляющей части различают тормоза автоматические и не автоматические. На подвижном составе железных дорог РОССИИ применяются пять типов тормозов:

- Стояночные (ручные) – ими оборудованы локомотивы, электромоторный и самоходный подвижной состав пассажирские и грузовые вагоны.

- Пневматические – ими оснащён весь подвижной состав с использованием сжатого воздуха.

- Электропневматические – ими оборудованы пассажирские вагоны и локомотивы, электромоторный подвижной состав и дизельные поезда.

- Электрические (динамические и реверсивные) – ими оборудованы отдельные серии локомотивов и электропоездов.

- Магнитно-рельсовые – ими оборудованы высокоскоростные поезда.

Применяются как дополнительные к ЭПТ и электрическим.

- Стояночные ручные тормоза состоят из редуктора и системы рычагов и (или) цепей. Приводятся в действие вручную и обеспечивают удержание на месте подвижной единицы при длительных стоянках.

- Устройство пневматических тормозов.

Пневматические тормоза имеют:

Применяемые на подвижном составе пневматические тормоза разделяются на автоматические и неавтоматические, а так же на пассажирские (с быстрыми тормозными процессами) и на грузовые (с замедленными процессами).

Автоматическими называются тормоза, которые при разрыве поезда или тормозной магистрали, а так же при открытии стоп-крана из любого вагона автоматически приходят в действие вследствие снижения давления в магистрали (при повышении давления происходит отпуск тормозов).

Неавтоматические тормоза, наоборот, приходят в действие при повышении давления в трубопроводе, а при выпуске воздуха происходит отпуск тормозов.

По принципу действия разделяются на:

Прямодействующим неавтоматическим тормоз называется по тому, что в процессе торможения тормозные цилиндры сообщаются с источником питания, и при разрыве поезда, разъединении соединительных рукавов он не приходит в действие. Если в тормозных цилиндрах в этот момент был воздух, то он немедленно выйдет и произойдёт отпуск. Кроме того этот тормоз является неистощимым, так как при помощи крана машиниста всегда можно повысить давление в тормозных цилиндрах, которое понизилось из-за утечек воздуха.

Не прямодействующий автоматический тормоз отличается от прямодействующего неавтоматического тем, что на каждой единице подвижного состава между тормозной магистралью и тормозным цилиндром устанавливается воздухораспределитель, соединённый с запасным резервуаром, который содержит запас сжатого воздуха. Тормоз называется не прямодействующим потому, что в процессе торможения тормозные цилиндры не сообщаются с источником питания (главными резервуарами). При длительном торможении вследствие невозможности пополнить воздухом запасных резервуаров через тормозную магистраль, давление воздуха в тормозных цилиндрах и запасных резервуарах уменьшается и потому тормоз является истощимым.

Прямодействующий автоматический тормоз состоит из тех же составных частей, что и непрямодействующий. Благодаря особому устройству крана машиниста и воздухораспределителя автоматически поддерживается давление в тормозной магистрали можно регулировать тормозную силу в поезде в сторону увеличения и уменьшения в нужных пределах. Если в процессе торможения давление в тормозных цилиндрах снизится вследствие утечек, то оно быстро восстановится за счёт поступления воздуха из запасных резервуаров. Как только давление в запасном резервуаре станет меньше чем в магистрали, откроется обратный клапан и воздух пополнит запасной резервуар и далее тормозной цилиндр. Тормозная магистраль в свою очередь автоматически пополнится через кран машиниста из главного резервуара. Таким образом, давление тормозном цилиндре может поддерживаться длительное время. Этим автоматический не прямодействующий тормоз отличается от автоматического прямодействующего.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ.

При техническом обслуживании у каждого грузового вагона необходимо:

7 В пунктах формирования грузовых поездов и пунктах технического обслуживания на станциях, предшествующих крутым затяжным спускам, у вагонов должно быть проверено действие стояночных (ручных) тормозов.

8 При техническом обслуживании состава вагонов или поезда необходимо:

9 Все тормозное оборудование должно быть надежно закреплено, ослабленные детали крепления необходимо затянуть, взамен неисправных и недостающих деталей крепления и предохранительных (поддерживающих) устройств должны быть утсановлены исправные детали крепления и предохранительные (поддерживающие) устройства.

10 У резинотекстильных трубок соединительных рукавов не допускается наличие расслоений, надрывов и глубоких трещин, доходящих до текстильного слоя, отслоений внешнего или внутреннего слоя.

11 Вертикальные оси в тормозной рычажной передаче, должны быть установлены головками вверх. Оси, установленные горизонтально, должны быть обращены шайбами наружу от продольной оси вагона. Горизонтальные оси, расположенные на продольной оси вагона, должны быть обращены головками в одну сторону.

На оси тормозной рычажной передачи должны быть установлены стандартные шайбы и шплинты. Обе ветви шплинта должны быть разведены на угол между ними не менее 90º. При необходимости замены шплинты следует устанавливать новые, повторное использование шплинтов запрещается.

Расстояние между шайбой и шплинтом в шарнирных соединениях тормозной рычажной передачи не должно превышать 3 мм. Допускается регулировать этот размер постановкой не более одной дополнительной шайбы необходимой толщины, но не более 6 мм, с таким же диаметром отверстия, как и у основной шайбы.

12 Опорная балка для авторежима не должна иметь трещин и деформации.

Опорная балка для авторежима должна крепиться на специальных полках боковых рам тележки вагона через резинометаллические элементы и иметь возможность свободно перемещаться в пазах боковых рам.

Контактная планка должна быть надежно закреплена на опорной балке с помощью крепежных деталей.

Под контактной планкой могут устанавливаться регулировочные планки, закрепленные на опорной балке заодно с контактной планкой. Приварка регулировочных планок поверх контактной планки запрещена.

Упор авторежима должен находиться над средней зоной контактной планки – расстояние от упора авторежима до края контактной планки не должно быть менее 50 мм.

13 Тормозные колодки не должны иметь изломов и трещин, выступать за кромку наружной грани обода колеса более чем на 10 мм. На грузовых вагонах с тележками пассажирского типа выход колодок за кромку наружной грани обода колеса не допускается.

Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок) устанавливается в зависимости от длины гарантийного участка, но не менее:

Композиционные тормозные колодки с сетчато-проволочным каркасом можно отличить от композиционных тормозных колодок с металлическим штампованным каркасом по ушку, заполненному фрикционной композиционной массой.

Толщину тормозной колодки следует проверять с наружной стороны тележки.

При клиновидном износе толщину тормозной колодки следует контролировать на расстоянии 50 мм от тонкого края колодки.

При износе боковой поверхности тормозных колодок со стороны гребня колеса необходимо проверить состояние триангелей, траверс (у грузовых вагонов с тележками пассажирского типа), тормозных башмаков и их подвесок, тормозные колодки заменить.

Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается.

14 Запрещается устанавливать композиционные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под чугунные колодки (оси затяжек горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и, наоборот, не допускается ставить чугунные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под композиционные колодки.

Исключение составляют служебные и дизельные вагоны рефрижераторного подвижного состава, а также грузовые вагоны с дизельным отделением пятивагонных рефрижераторных секций, тормозная рычажная передача которых рассчитана только на чугунные колодки (горизонтальные тормозные рычаги имеют одно отверстие для соединения с затяжкой). На таких вагонах разрешается ставить композиционные тормозные колодки при обязательном условии, что воздухораспределители этих вагонов должны быть закреплены на «Порожний» режиме работы воздухораспределителя.

Вагоны с тарой от 27 т и более, в том числе шестиосные и восьмиосные вагоны, разрешается эксплуатировать только с композиционными тормозными колодками.

При замене тормозных колодок необходимо соблюдать следующие условия:

15 При правильно отрегулированной тормозной рычажной передаче:

Нормы выхода штоков тормозных цилиндров у вагонов с тормозной рычажной передачей, не оборудованной регуляторами, перед крутыми затяжными спусками устанавливаются техническо-распорядительным документом владельца инфраструктуры;

При необходимости регулировки тормозная рычажная передача вагонов, оборудованных регулятором, должна быть отрегулирована на поддержание выхода штока тормозного цилиндра на нижнем пределе установленных норм выхода штока.

Таблица II.1 – Выход штока тормозного цилиндра грузовых вагонов

Примечание ( )* для вагонов, оборудованных адаптерами.

16 Все неисправности, выявленные при техническом обслуживании вагонов необходимо устранить.

17 При выявлении неисправностей у вагона, которые невозможно устранить на станции, не имеющей пункта технического обслуживания, допускается следование вагона в составе поезда с выключенным тормозом до ближайшего пункта технического обслуживания при условии, что это не угрожает безопасности движения.

18 Техническое обслуживание тормозного оборудования вагонов поездов повышенного веса и длины (грузовых поездов обычного или специального формирования) и соединенных поездов разрешается выполнять в составах на разных путях с обязательным полным опробованием автотормозов в каждом составе, подлежащем последующему сцеплению при формировании поезда.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ И ВАГОНОВ ПАССАЖИРСКОГО ТИПА

19 При техническом обслуживании вагонов проверить:

Для проверки электронного противоюзного устройства необходимо после произведѐнного полного служебного торможения произвести проверку функционирования сбрасывающих клапанов путем запуска тестовой программы. При этом должен происходить последовательный сброс воздуха на соответствующей колёсной паре и срабатывание соответствующих сигнализаторов наличия давления сжатого воздуха этой оси на борту вагона;

После проверки включить тормоза вагонов на режим, соответствующий предстоящей максимальной скорости движения поезда;

При применении других типов авторегуляторов минимальная длина регулирующего элемента авторегулятора при отправлении из пункта формирования и оборота и при проверке на промежуточных пунктах технического осмотра должна быть указана в руководстве по эксплуатации конкретной модели вагона.

Углы наклона горизонтальных и вертикальных рычагов должны обеспечивать нормальную работу рычажной передачи до предельного износа тормозных колодок. В отпущенном состоянии тормоза ведущий горизонтальный рычаг (горизонтальный рычаг со стороны штока тормозного цилиндра) должен иметь наклон в сторону тележки;

Толщина тормозных колодок для пассажирских поездов должна обеспечивать возможность проследования без замены из пункта формирования до пункта оборота и обратно и устанавливается местными правилами и нормами на основе опытных данных.

Выход колодок с поверхности катания за наружную грань колеса не допускается.

Толщину тормозной колодки проверять с наружной стороны, а при клиновидном износе – на расстоянии 50 мм от тонкого торца.

В случае износа боковой поверхности колодки со стороны гребня колеса, проверить состояние траверсы, тормозного башмака и подвески тормозного башмака, выявленные недостатки устранить, колодку заменить;

Металлокерамические накладки толщиной 13 мм и менее и композиционные накладки толщиной 5 мм и менее по наружному радиусу накладок подлежат замене. Толщину накладки следует проверять в верхней и нижней части накладки в держателе накладки. Допускается разница толщин между верхней и нижней частью накладки в держателе накладки не более 3 мм.

Читайте также: