В чем заключается работа на станции при тахеометрической съемке

Опубликовано: 17.02.2026

В результате выполнения тахеометрической съёмки плановые координаты и высоты точек местности получают одновременно, при использовании одного и того же прибора.

Тахео (tacheos – греч.) – означает «быстро». Первоначально, на учебной геодезической практике Вы почувствуете, что «тахео» - это не так уж и «быстро». Но со временем это ощущение пройдёт, всё станет на свои места: быстрое станет быстрым.

В качестве приборов для указанной съёмки используют технические теодолиты типа Т30 и Т15, а также специальные тахеометры типа ТП, ТВ, ТА-2, Dahlta 020 и др., в отдельных случаях, при съёмке в равнинной местности, используют нивелиры, имеющие горизонтальный круг (НТ, НСК- 4, Ni030, NiB1 и др.). В настоящее время, как неоднократно указывалось выше, всё большее применение находят электронные тахеометры, использование которых позволяет значительно уменьшить объём полевых, а также и камеральных работ, связанных с вычислениями и графическим построением карт и планов. Тем более, что те же тахеометры используются и при создании съёмочного обоснования, при выполнении привязок теодолитных ходов, а также выполнения работ сравнительно высокой точности. Так что многие из перечисленных выше приборов, а то и все они, Вам в практической работе на производстве и не встретятся.

При тахеометрической съёмке с использованием оптико-механических приборов применяют стандартные нивелирные рейки с сантиметровыми или двухсантиметровыми делениями.

Плановое положение точек местности при тахеометрической съёмке получают в полярной системе координат, полюсом которой является точка съёмочного обоснования, полярной осью – направление на любую видимую с данной станции точку съёмочного обоснования либо другую точку, координаты которой являются известными. Полярный угол на снимаемую точку отсчитывается по часовой стрелке от исходного направления полярной оси. Расстояние до снимаемого пикета (в проекции – горизонтальное проложение) соответствует расстоянию от полюса до искомого пикета.

Если съёмка выполняется прибором, имеющим нитяный дальномер, то наклонное (дальномерное) расстояние до пикета определяют по формуле

D = kl + c (формула 8.1)

а горизонтальное проложение по формуле

d = D cos 2 ν = kl cos 2 ν (формула 8.2)

В приведенных формулах с – постоянная нитяного дальномера (для большинства приборов с = 0); k – коэффициент нитяного дальномера (для большинства приборов k = 100); l – число сантиметров по рейке между дальномерными нитями; ν – угол наклона.

При использовании тахеометров автоматов и полуавтоматов, а также электронных тахеометров, горизонтальное проложение получают автоматически.

Превышение съёмочного пикета определяют по формуле тригонометрического нивелирования при наведении на рейку на отсчёт, равный высоте прибора, или если наведение производится на отсчёт, не равный высоте прибора.

Предметами съёмки в зависимости от поставленных задач являются:

- населённые пункты со всеми строениями и пристройками

- производственные и культурно-бытовые сооружения, исторические памятники, парки, сады, посадки в насёленных пунктах с подеревной съёмкой

- подземные коммуникации и места их выхода на земную поверхность

- отдельные постройки вне населённых пунктов, объекты-ориентиры (отдельные деревья, кусты, большие камни-валуны и др.)

- орошаемые и осушаемые участки с сооружениями на них

- земли сельскохозяйственного использования (огороды, парники, фруктовые сады, виноградники, питомники и т.п.)

- контуры земельных участков, не имеющих сельскохозяйственного назначения

- места разработок рудных и нерудных полезных ископаемых

- границы и граничные столбы

- наземные линии связи и коммуникации и др.

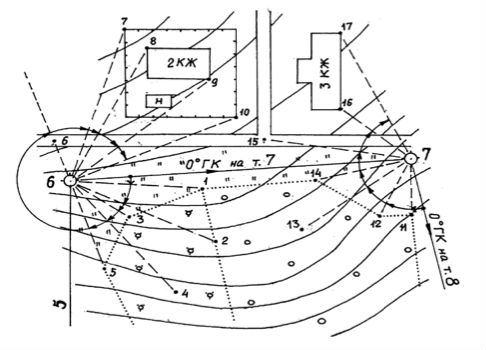

Работа на станции тахеометрической съёмки выполняется в указанной последовательности (на примере рис. "схема тахеометрической съёмки на станциях 6 и 7").

Последовательность работ на станции тахеометрической съёмки

1. Установить теодолит в рабочее положение.

Центрирование теодолита может производиться с невысокой точностью, порядка 1-2 см.

2. Выбрать удалённую точку местности и определить по ней значение места нуля вертикального круга.

3. Измерить с точностью до 1 см высоту прибора на станции.

Высота прибора определяется от точки съёмочного обоснования до центра зрительной трубы прибора.

4. Установить положение «круг лево».

5. Выбрать направление полярной оси на соседнюю точку съёмочного обоснования либо на другую точку съёмочного обоснования, координаты которой известны и установить ноль горизонтального круга на эту точку.

Для этого необходимо найти и совместить нули горизонтального круга и алидады, закрепить колонку, ослабить зажимной винт подставки (теодолита Т30) и выполнить наведение на точку съёмочного обоснования, пользуясь наводящим устройством подставки. После этого зажимным и наводящим устройствами подставки не пользоваться, а использовать только зажимное и наводящее устройства колонки теодолита.

При использовании теодолита Т15 установку нуля горизонтального круга на точку съёмочного обоснования выполнятся с помощью куркового зажима и зажимного и наводящего устройств колонки.

В процессе измерений периодически необходимо проверять установку нуля в направлении полярной оси во избежание случайного его смещения.

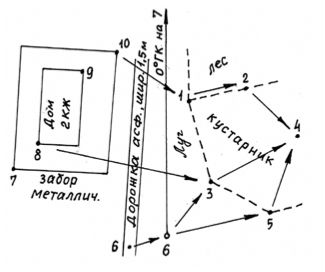

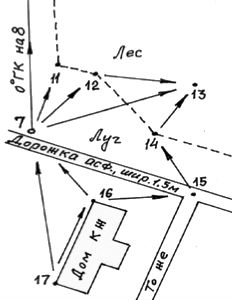

6. Заготовить абрис тахеометрической съёмки (рис. "Абрис тахеометрической съёмки на станции 6 и 7") с примерной зарисовкой ситуации и рельефа.

7. Выполнить наведения и регистрацию отсчетов на съёмочные пикеты:

- навести вертикальную нить сетки на центральную ось рейки, установленной на съёмочном пикете

- одним из подъёмных винтов подставки привести пузырёк установочного цилиндрического уровня на середину; при использовании теодолитов с компенсатором это действие не производится

- навести горизонтальную нить сетки на отсчёт, равный высоте прибора

- взять отсчёт в сантиметрах между дальномерными нитями сетки (дальномерное расстояние); для удобства следует верхнюю нить временно сместить на ближайшее целое деление, отсчитать число сантиметров и снова возвратиться на отсчёт высоты прибора

- взять отсчёт по шкале горизонтального круга

- взять отсчёт по шкале вертикального круга

При хорошем навыке работы реечник может перемещаться на следующий съемочный пикет после взятия отсчёта по дальномеру.

Количество съёмочных пикетов зависит от характера снимаемой местности, количества контурных точек, сложности рельефа и т.п. В среднем расстояние между съёмочными пикетами должно быть равно 2 см в масштабе снимаемого плана. Так, при съёмке плана в масштабе 1:500 съемочные пикеты должны в среднем располагаться примерно на расстояниях 10 м друг от друга.

Нумерация съемочных пикетов должна быть сквозной для всей снимаемой местности (без повторения номеров пикетов).

При съёмке ситуации должны быть сняты все контурные точки, определяющие плановое положение того или иного контура. Информация о контурах на топографическом плане должна иметь фактический характер.

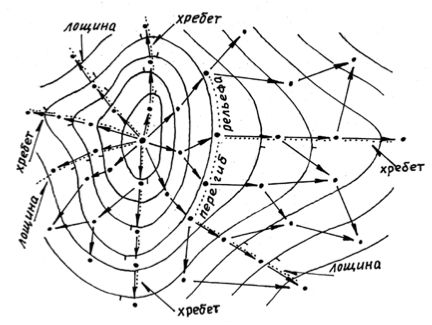

Для построения рельефа должны быть сняты все его характерные точки и линии (вершины возвышенностей, дно котловин, точки седловин и перегибов рельефа, линии водоразделов и водосливов, подошвы и бровки и др.) – (рис. выбор съёмочных пикетов для съёмки рельефа). На абрисах тахеометрической съёмки выполняют не только примерную зарисовку рельефа, но и указывают направления однородных скатов в сторону понижения (стрелками между точками, расположенными на однородных скатах.

При съёмке твёрдых контуров до съёмочного пикета должно быть расстояние не более 60 м для плана масштаба 1:1000, не более 100 м для плана масштаба 1:2000 и не более 150 м для плана масштаба 1:5000. Съёмку твёрдых контуров в масштабе 1:500 выполняют способами теодолитной съёмки, однако и при тахеометрической съёмке для получения рельефа рейку устанавливают на тех же твёрдых контурах.

Максимальные расстояния до съёмочных пикетов должны быть не более 150 м при съёмке в масштабе 1:2000 и не более 250 м при съёмке в масштабе 1:5000.

Выбор съёмочных пикетов для съёмки рельефа

Если местность равнинная, то целесообразно визирную ось зрительной трубы установить горизонтально (на отсчёт места нуля), а вместо отсчёта по вертикальному кругу по рейке брать линейный отсчёт с округлением до 1 см. Высота съёмочного пикета в этом случае будет составлять

HРТ = HСТ + i − a (формула 8.3)

где HСТ - высота станции (точки съёмочного обоснования); i – высота прибора; а – отсчёт по рейке.

Теодолит Т30, например, имеет цилиндрический уровень при зрительной трубе. Если визирную ось зрительной трубы установить горизонтально, а затем юстировочными винтами цилиндрического уровня зрительной трубы привести пузырёк на середину, то при полученной установке теодолитом можно пользоваться как нивелиром.

Если при наведении на съёмочный пикет не видна высота прибора, то выполняют наведение на рейку на любой видимый отсчёт V, который записывают в примечаниях журнала.

Камеральная обработка журнала тахеометрической съёмки заключается в вычислении углов наклона для положения «круг лево», превышений и высот по формуле

Далее приведём пример производства тахеометрической съёмки местности с точек 6 и 7 съемочного обоснования рис. "схема тахеометрической съёмки на станциях 6 и 7". Абрисы на станциях 6 и 7 представлены на рис. "абрис тахеометрической съёмки на станции 6 и 7", журнал тахеометрической съёмки – в табл. "журнал тахеометрической съемки". Вычисления в примере приведены только для некоторых пикетов. Для других пикетов вы можете сами проверить получение того или иного результата.

Пример 8.1. Обработка результатов тахеометрической съёмки.

Исходные данные: схема тахеометрической съёмки (рис. "схема тахеометрической съёмки на станциях 6 и 7"); абрисы тахеометрической съёмки (рис. "абрис тахеометрической съёмки на станции 6 и 7"), журнал тахеометрической съёмки (табл. "журнал тахеометрической съемки").

1. Вычисление углов наклона:

| ν1 = - 0 о 36 ' – ( - 0 о 02 ' ) = - 0 о 34 ' ν2 = - 1 о 02 ' – ( - 0 о 02 ' ) = - 1 о 00 ' . | ν11 = - 3 о 48 ' – ( - 0 о 01 ' ) = - 3 о 47 ' ν12 = - 2 о 07 ' – ( - 0 о 01 ' ) = - 2 о 06 ' . |

| ν10 = + 0 о 22 ' – ( - 0 о 02 ' ) = + 0 о 24 ' | ν17 = + 3 о 49 ' – ( - 0 о 01 ' ) = + 3 о 50 ' |

2. Вычисление горизонтальных проложений: формула (8.2).

| d1 = (kl)1 ∙ cos 2 ν1 = 45,3 ∙ cos 2 ( - 0 о 34 ' ) = 45,3 м d2 = (kl)2 ∙ cos 2 ν2 = 57,2 ∙ cos 2 ( - 1 о 00 ' ) = 57,2 м . |

| d8 = (kl)8 ∙ cos 2 ν8 = 56,2 ∙ cos 2 ( + 3 о 02 ' ) = 56,0 м . |

| d17 = (kl)17 ∙ cos 2 ν17 = 55,6 ∙ cos 2 ( + 3 о 50 ' ) = 55,4 м |

3. Вычисление превышений

| № пикетов | Дальномер, kl, м | Отсчеты | Угол наклона, ν | Гориз. пролож., d, м | Превышение, h, м | Высота, Н, м | Примечания | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ГК | ВК | |||||||

| Станция 6 0 о ГК на точку 7 i = 1,46 м МО = - 0 о 02 ' Н6 = 79,78 м | ||||||||

| 1 | 45,3 | 10 о 10 ' | - 0 о 36 ' | - 0 о 34 ' | 45,3 | - 0,45 | 79,3 | Граница леса, куст. и луга |

| 2 | 57,2 | 32 о 05 ' | - 1 о 02 ' | - 1 о 00 ' | 57,2 | -2,04 | 77,7 | Гр. леса и куст. V = 2,5 м |

| 3 | 24,9 | 45 о 00 ' | - 2 о 43 ' | - 2 о 41 ' | 24,8 | -1,16 | 78,6 | Гр. куст. и луга |

| 4 | 58,5 | 60 о 03 ' | - 3 о 28 ' | - 3 о 26 ' | 58,3 | -4,04 | 75,7 | Куст. V = 2,0 м |

| 5 | 37,9 | 82 о 40 ' | - 5 о 54 ' | - 5 о 52 ' | 37,5 | -3,85 | 75,9 | Гр.куст.луга |

| 6 | 14,4 | 255 о 24 ' | + 6 о 38 ' | + 6 о 40 ' | 14,2 | +1,66 | 81,4 | Дорожка |

| 7 | 61,6 | 291 о 16 ' | + 3 о 22 ' | + 3 о 24 ' | 61,4 | +3,65 | 83,4 | Забор(угол) |

| 8 | 56,2 | 301 о 42 ' | + 3 о 00 ' | + 3 о 02 ' | 56,0 | +2,96 | 82,7 | Дом(угол) |

| 9 | 63,0 | 330 о 45 ' | + 1 о 00 ' | + 1 о 02 ' | 63,0 | +1,13 | 80,9 | Дом(угол) |

| 10 | 63,3 | 345 о 36 ' | + 0 о 22 ' | + 0 о 24 ' | 63,3 | +0,45 | 80,2 | Забор(угол) |

| Станция 7 0 о ГК на точку 8 i = 1,52 м МО = - 0 о 01 ' Н7 = 76,64 м | ||||||||

| 11 | 24,3 | 20 о 04 ' | - 3 о 48 ' | - 3 о 47 ' | 24,2 | -1,60 | 75,0 | Гр.леса и луга |

| 12 | 27,3 | 46 о 11 ' | - 2 о 07 ' | - 2 о 06 ' | 27,3 | -1,00 | 75,6 | То же |

| 13 | 49,8 | 75 о 18 ' | + 0 о 38 ' | + 0 о 39 ' | 49,8 | +0,59 | 77,2 | Лес, V=1,5 м |

| 14 | 36,6 | 94 о 56 ' | + 2 о 26 ' | + 2 о 27 ' | 36,5 | +1,56 | 78,2 | Гр.леса и луга |

| 15 | 53,4 | 118 о 39 ' | + 3 о 11 ' | + 3 о 12 ' | 53,2 | +2,97 | 79,6 | Пересеч. дорожек |

| 16 | 32,2 | 144 о 30 ' | + 4 о 49 ' | + 4 о 50 ' | 32,0 | +2,71 | 79,4 | Угол дома |

| 17 | 55,6 | 174 о 23 ' | + 3 о 49 ' | + 3 о 50 ' | 55,4 | +3,7 | 80,4 | То же |

Схема тахеометрической съёмки на станциях 6 и 7

Абрис тахеометрической съёмки на станции 6

Абрис тахеометрической съёмки на станции 7

h1 = d1 ⋅ tgν1 = 45,3 ⋅ tg (- 0 0 34 ′ ) = -0,45 м

По таким же формулам вычисляются превышения для пикетов 3, 5 – 10, 11, 12, 14 –17.

h2 = d2 ⋅ tgν2 + i − V = 57,2 ⋅ tg (- 1 0 00 ′ ) + 1,46 − 2,50= -2,04 м

По таким же формулам вычисляются превышения для пикетов 4 и 13.

4. Вычисление высот пикетов: формула (8.4).

Н1 = Н6 + h1 = 79,78 + (- 0,45) = 79,33 м = 79,3 м

Н2 = Н6 + h2 = 79,78 + (- 2,04) = 77,74 м = 77,7 м

И т.д. до пикета 10 включительно.

Н11 = Н7 + h11 = 76,64 + (- 1,60) = 75,04 м = 75,0 м

Н12 = Н7 + h12 = 76,64 + (- 1,00) = 75,64 м = 75,6 м

И т.д. до пикета 17 включительно.

1 Устанавливают теодолит на точке съемочного обоснования, центрируют, приводят в рабочее положение и измеряют высоту инструмента с помощью нивелирной рейки с округлением до 1 см.

2. Ориентируют лимб теодолита, для чего нуль алидады совмещают с нулем лимба , закрепляют алидаду и, вращением лимба вместе с алидадой, наводят трубу на какую-либо точку съемочного обоснования. Закрепив лимб и открепив алидаду, наводят трубу на рейку, устанавливаемую на реечные точки при съемке ситуации и пикетные точки при съемке рельефа. После наведения прибора на рейку берут отсчеты по дальномерным нитям, горизонтальному и вертикальному кругам. Отсчеты проводятся при одном положении вертикального круга (обычно КЛ). Результаты полевых измерений заносят в журнал " Тахеометрической съемки» (табл. 23.1).

3. По окончании съемки ситуации и рельефа снова наводят трубу на точку, по которой ориентирован лимб, и берут контрольный отсчет, который с первоначальным отсчётом не должен расходиться более 2*.

На станции перед началом измерений составляют схематический чертёж (рис. 23.1 б) на котором зарисовывают элементы ситуации и показывают точки. В процессе измерения полярных углов и расстояний на кроки проставляются номера пикетов. При съёмке рельефа особое внимание уделяется выбору местоположения пикетных точек. На холме пикетные точки располагают на вершине и вдоль подошвы; в котловине - на дне и по бровкам; на хребте и лощине -по линиям водораздела и водослива. Кроме этого пикетные точки должны ограничивать (разделять на участки) скаты с равномерными уклонами. На кроки обязательно показывают стрелками направления равномерного ската рельефа.

Затем на пункте съёмочного обоснования (станции ) устанавливают теодолит, приводят его в рабочее положение, измеряют высоту прибора i над точкой съёмочного обоснования и записывают его в журнал тахеометрической съёмки ( таблица 2 ). Выполняют измерения при КЛ и КП на выбранную удаленную точку, определяют место нуля (МО) вертикального круга теодолита и записывают его в журнал. При КЛ совмещают нулевой отсчёт лимба с направлением на соседний пункт съёмочного обоснования, принятый за начальный В этом случае отсчёты по ГК теодолита соответствуют значениям горизонтальных углов при наведении зрительной трубы на характерные точки местности. На характерной точке местности, называемой реечной точкой, например, на точке 7 устанавливают рейку, наводят на неё вертикальную нить зрительной трубы и определяют дальномерный отсчёт п. производя отсчёты по дальномерным нитям на рейку п = ВН( НН) - НН < ВН ), где ВН. НН - отсчёты соответственно по верхней и нижней дальномерным нитям. При этом зрительная труба должна быть установлена горизонтально. От с-'' л записывают в журнал тахеометрической съёмки.

46. Обработка журнала тахеометрической съёмки. Построение топографического плана.

После нанесения на план точек съемочного обоснования выполняют нанесение пикетных (реечных) точек Пикетные точки на план наносят по значениям полярных углов и расстояний. При этом следует помнить, что на каждой станции для набора пикетов лимб теодолита был ориентирован по направлению на смежную точку съемочного обоснования Так. для станции 2 лимб был ориентирован по направлению 2-3 При построении пикетов прикладывают транспортир к соответствующей вершине теодолитного хода и откладывают горизонтальные углы от направления, по которому был ориентирован лимб по ходу часовой стрелки. По полученным таким образом направлениям откладывают с помощью циркуля-измерителя и масштабной линейки горизонтальные приложения. Построение заметно облетается при использовании кругового транспортира или тахеографа.

После нанесения реечных точек и построения ситуации переходят к отображению рельефа, для чего по линиям равномерного ската проводят интерполяцию - определение промежуточных значений . Интерполяцию производят только по линиям с равномерным скатом, отмеченным на кроки стрелками. Если интерполяцию провести между точками А и С, то вместо действительного положения точки В будет получена точка В' и соответственно вместо отметки Hв -отметка Нв'. Различают интерполяцию: а) аналитическая

б) линейная (графическая). При аналитической интерполяции по известным высотам точек А к В и расстоянию d между этими точками находят значения расстояний d1 иd2 on точки а до точек М и n с отметками Нм Нn равными отметкам горизонталей.

На плане откладывают отрезки d1 иd2 и получают точки М, N у которых подписывают их отметки.

Горизонт инструмента и высота инструмента. Формулы, где они используются.

ГИ – высота горизонтального визирного луча над уровенной поверхностью. ГИ равен отметке точки плюс отчёт по чёрной стороне реки, установленной на этой точке.

Где а и b – отчёты по рейке, установленной соответственно в точках А и В.

Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру. Аналитический и графический способы. Разбивочный чертёж.

Под перенесением проектов сооружений в натуру понимают обозначение и закрепление на местности точек, определяющих положение объекта и его размеры в соответствии с проектом.

Для перенесения проектов сооружений в натуру составляют разбивочные чертежи, которые определяют положение основных точек сооружений. Данные для составления разбивочных чертежей можно получить аналитически, графически или комбинированным способом.

Сущность аналитического способа состоит в том, что все данные, определяющие положение сооружения в горизонтальной плоскости, т.е координаты точек, дирекционные углы и длины линий вычисляются аналитически путем решения обратной геодезической задачи (лекция 3). По результатам расчетов составляется разбивочный чертёж. Разбивочный чертёж- чертёж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру. Преимуществом этого способа является то, что проектирование можно производить с любой заданной точностью, которая не зависит от масштаба плана. При графическом способе подготовки данных перенесения проектов сооружений в натуру с точек, длины линий и дирекционные утлы пол плану с помощью измерителя, поперечного масштаба и транспортира . Точность графического с от масштаба плана, и её можно подсчитать по формуле m=+-t*М где: t - предельная точность нормального поперечного масштаба, равная ±02 мм, М – знаменатель численного масштаба плана или карты Например, при масштабе плана 1: 2000 точность подготовки данных будет m =±0,02 * 2О00=±0.4м Недостатком способа является зависимость его точности от масштаба карты

Сущность комбинированного способа подготовки данных по перенесению проектов сооружений в натуру заключается в том. что координаты некоторых точек вычисляются аналитически а другие определяются графически, т.е. проектирование производят сочетанием графического и аналитического способов. Этот способ наиболее распространен в практике. Перенесение проекта сооружения в натуру может производиться в плане от пунктов триангуляции, трилатерации. полигонометрии. пунктов строительной сетки и точек теодолитных ходов, а по высоте от реперов нивелирования или точек, закреплённых из местности, высоты которых известны При перенесении проектов возникают следующие работы:

Тахеометрическая съемка — один из видов топографической съемки, которая выполняется при помощи геодезических устройств — теодолитов и тахеометров. В буквальном смысле, слово «тахеометрия» с древнегреческого языка обозначает быстрое измерение. В основе тахеометрической съемки лежит замысел того, чтобы при разовом наведении прибора на рейку будет произведен расчет расстояния, а также горизонтальных и вертикальных углов или их превышения, тогда можно будет добиться высокой скорости выполнения задания.

Тахеометрами называются оптические теодолиты, которые автоматически позволяют находить превышения и горизонтальные положения на местности. Тахеометр в отличие от теодолита оборудован дальномером, благодаря которому появляется возможность измерять как углы, так и расстояния.

Сущность метода тахеометрической съемки заключается в установлении точек, представляющих рельеф местности и очертания объектов. В месте каждой снимаемой точки, пользуясь способом полярных координат, находятся направление и угол наклона. Главной целью съемки является подготовка плана исходной местности.

Работа на станции при тахеометрической съемке

Данный абзац описывает порядок работы на станции. Естественно, всякий рассматриваемый объект индивидуален и этот процесс необходимо подогнать под конкретную ситуацию, однако, существует определенная последовательность действий, сопровождающая работы.

Для начала в точке съемки располагают штатив, закрепляют на нем прибор так, чтобы зрительная труба находилась на уровне глаз, центрируют теодолит и приводят его к горизонту, замеряют высоту от точки до устройства (обозначается буквой i). Далее, выполняется ориентирование на исходный пункт путем установки ноля лимба с учетом истинного или магнитного меридиана на какую-либо из смежных точек. В большинстве случаев ориентирование производится при круге лево.

Устройство наводится на измеряемую точку, по лимбу определяется направление, измеряется расстояние с использованием нитяного дальномера, далее по вертикальному кругу измеряется угол наклона.

Данные, полученные в ходе проведенных работ, должны заноситься в журнал, современные виды тахеометров способны сохранять их в память устройства или на внешние накопители.

Производство тахеометрической съемки

Перед началом проводится уплотнение имеющейся геодезической сети съемочными точками до такой плотности, которая будет обеспечивать на всей площади съемки тахеометрические ходы, соблюдая установленные требования, их отображает инструкция.

В основном работы выполняются из точек тахеометрических ходов, точки из которых производится съемка местности называют съемочными станциями, снимаемые точки – пикетами.

Полевые работы при тахеометрической съемке начинаются после вынесения на карту исследуемой местности тахеометрических ходов, станции обозначают с помощью деревянных либо металлических кольев, в зависимости от необходимости их долговечности.

Существуют два типа тахеометрических съемок – первый это съемка земельного участка, иначе называемая площадной и съемка, применяемая при линейном строительстве – маршрутная.

Маршрутная тахеометрическая съемка производится для проектирования линейных объектов: автомобильных дорог, трубопроводов, железнодорожных линий и т.д. На начальном этапе работ необходимо проложить теодолитный ход между станциями съемки. Далее, с каждой точки полярным способом отдельно замерить ситуационные пикеты – которые отображают контур ситуации и орографические – отображающие рельеф.

Места точек определяют на характерных участках рельефа данной территории. Для орографических пикетов определяют горизонтальные углы, углы наклона и расстояния, а для ситуационных расчет углов наклона не требуется. Реечные точки располагают равномерно и в достаточном количестве, чтобы они максимально описывали рельеф исследуемой территории.

В том случае, когда расстояние между точками превышает максимально допустимое (табл. 3), то прокладывается висячий ход от станции съемки, который по размерам не должен быть больше 500 метров и иметь не более 3 точек.

Замеры горизонтальных углов необходимо брать от линии нулевого направления, за нее принимают переднюю либо заднюю сторону хода. Для этого на каждой станции до того как снять пикеты нужно навести лимб прибора на переднюю или заднюю точку хода, совместив нулевую отметку первого верньера алидады с нулем на лимбе горизонтального круга. После этого на лимбе закрепляют алидаду и, ослабив фиксирующий винт лимба, визируют на необходимую точку хода. Затем, ослабив фиксирующий винт алидады горизонтального круга, визируют на пикеты.

В результате горизонтальными углами будут отсчеты, полученные по верньеру горизонтального круга. В конце съемки пикетов на каждой съемочной точке выполняют проверку лимба, визируя на переднюю или заднюю точку хода, где отсчет по первому верньеру не должен отличаться более чем на 2*t, где t-точность верньера.

При площадной съемке выполняют замкнутый ход, его стороны замеряют с помощью дальномера, а углы при круге лево (КЛ) и круге право (КП). Данные измерения записывают в полевом журнале. Стороны хода желательно наносить вблизи водораздельных линий, если сложно наметить их направления, то необходимо сделать съемку рельефа местности и после этого по горизонталям нанести водораздельные линии.

Расстояния между точками замкнутого хода не должны превышать допустимые (табл. 1), в противном случае необходимо добавлять диагональные ходы и проводить досъемку территории.

Допустимые длины от точек тахеометрических ходов до пикетов и между ними указаны в таблице 2.

Плотность пунктов съемки также должна отвечать требованиям (табл. 3). Поэтому перед началом работ проводят рекогносцировку снимаемой территории, полученная информация сопоставляется с абрисами соседних станций.

На каждом пикете необходимо выполнять абрисы (рис. 1) – это схематичные зарисовки с нанесением съемочных точек, условных знаков и направлением лимба. Абрисы показывают основную информацию об исследуемой территории, которую в дальнейшем применяют при составлении плана.

Рисунок 1 – абрис тахеометрической съемки

Если абрис максимально точно описывает ситуацию изучаемой местности, ход камеральных работ пройдет значительно быстрее.

Ошибки и меры предосторожности при тахеометрической съемке

Во время выполнения описываемых работ могут допускаться следующие ошибки: инструментальные погрешности, при перестановке и наведении прибора, ошибки по естественным причинам.

Когда перед началом работ прибор находится в состоянии регулировки, заданные заводом-изготовителем константы устройства должны быть проверены в полевых условиях путем фактического наблюдения. Это обязательное требование для измерений, так как точность при работах является основным критерием. Значения на мерной рейке должны четко прослеживаться, при любом несоответствии нужно внести необходимые коррективы.

Ошибки при манипуляциях с прибором в большинстве случаев зависят от квалификации рабочего, поэтому измерения необходимо проводить под надзором более опытного геодезиста.

Ошибки по естественным причинам могут возникать в следствие погодных условий таких, как ветер, туман, осадки и так далее, а также при рефракции света. Последняя ошибка является самой распространенной, ее причиной оказывается преломление лучей света при их прохождении через слои воздуха разной плотности. Для того, чтобы избежать этого, не рекомендуется проводить работы в середине дня.

Методы ухода за прибором и полезные советы

- Не погружайте тахеометр в воду или другие химические вещества.

- Не роняйте инструмент.

- Перед транспортировкой убедитесь, что тахеометр надежно закреплен в защитном кейсе.

- Во время дождя используйте защитную крышку.

- Не смотрите на прямой солнечный свет через прибор.

- Деревянный штатив лучше защищает прибор от вибраций чем алюминиевый.

- Всегда имейте достаточный уровень заряда аккумулятора.

- Очищайте прибор после использования (пыль может стать причиной неисправностей).

- При перемещении над точками не забывайте перепроверять уровень для обеспечения точности.

Камеральные работы при тахеометрической съемке

Камеральные работы при тахеометрической съемке выполняются в 4 этапа. На первом этапе работ проводится проверка полевых журналов, путем перерасчета полученных данных выполняется обработка результатов тахеометрической съемки. При обнаружении погрешностей их устраняют с помощью необходимых исправлений. Далее вычисляют плановые положения съемочных станций на поверхности и их высотные отметки. Прибавив к их отметкам высоту реечных точек определяют отметку пикетов.

По завершению вышеизложенных работ проводится составление плана тахеометрической съемки местности, с этой целью в нужном масштабе на него наносят пункты съемки и тахеометрические ходы, измеряют расстояния между ними для проверки. Полярным способом располагают на плане точки пикетов, рядом с ними указывают номер и отметку.

Руководствуясь абрисом наносят объекты, присутствующие на местности. Следующим шагом служит построение плана горизонталей по отметкам пикетов, для удобства горизонтали подписываются в разрывах, таким образом, чтобы верх цифр располагался в сторону повышения рельефа. Также они не должны перекрывать элементы, отмеченные на местности (дома, реки и так далее). В результате проведенных работ получают план исследуемой территории.

Современные приборы для тахеометрической съемки

Благодаря электронным тахеометрам достигается автоматизация ведения тахеометрической съемки. Для этого рейку на пикете заменяет светоотражающая вешка, и при наведении на нее прибор можно использовать для измерения горизонтальных, вертикальных углов и расстояния. Он также интегрирован с микропроцессором и внутренней системой хранения данных.

Микропроцессор позволяет моментально получить нужные данные, а именно плановые координаты наблюдаемых точек, высоту объектов, расстояния между любыми двумя точками и другие. Данные, собранные и обработанные на тахеометре, могут быть загружены в компьютер для дальнейшей обработки.

Для примера рассмотрим компактный тахеометр Японской компании Sokkia, его вес всего 5,8 кг, схема с расположением частей представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема электронного тахеометра Sokkia

1 – ручка для перемещения прибора; 2 – крепежный винт ручки; 3 – терминал ввода/вывода данных; 4 – отметка высоты тахеометра; 5 – аккумулятор; 6 – панель управления; 7 – зажим трегера; 8 – основание трегера; 9, 10 – регулировочные винты; 11 – круглый уровень; 12 – дисплей; 13 – линза объектива; 14 – компас; 15, 16, 17 – устройства оптического отвеса; 18 – винт закрепляющий горизонтальный круг; 19 – микрометренный винт горизонтального круга; 20 – разъем для ввода/вывода данных; 21 – разъем внешнего источника питания; 22 – уровень трегера; 23 – винт регулировки уровня трегера; 24 – микрометренный винт вертикального круга; 25 – винт закрепляющий вертикальный круг; 26 – окуляр зрительной трубы; 27 – кольцо фокусировки зрительной трубы; 28 – визир; 29 – отметка центра устройства.

Трегером называется приспособление на котором закрепляется прибор.

Дальность измерений этого прибора колеблется от 2,8 до 4,2 км, а точность от 5 до 10 мм на километр измерения. Точность измерения углов варьируется от 2 до 6 секунд.

Тахеометр оснащен мощным процессором, который с помощью измеренного вертикального, горизонтального угла и наклонного расстояния вычисляет горизонтальное расстояние и координаты X, Y, Z. Если выставлены значения атмосферного давления и температуры, то при обработке данных не нужно проводить соответствующие коррекции. На дисплее устройства можно отображать расстояния, углы, разницу высот и все три координаты наблюдаемых точек.

Данные по каждой точке могут храниться в электронном журнале, емкость которого составляет от 2000 до 4000 пунктов, информацию можно выгрузить на компьютер и использовать журнал повторно.

Точечные данные, загруженные на компьютер, могут быть обработаны в программах GEOMIX, AutoCad, которые позволяют строить контура на любом заданном интервале и поперечные сечения вдоль указанных линий.

Прибор может успешно применяться в строительстве, маркшейдерском деле, землеустройстве, топографии, проведении изысканий и во многом другом.

Ниже приведены основные преимущества электронного тахеометра по сравнению с обычными геодезическими приборами:

- Полевые работы проводятся очень быстро.

- Высокая точность измерений.

- Устраняются ручные ошибки, связанные с чтением и записью данных.

- Расчет координат происходит быстро и точно.

- Полученные данные могут использоваться компьютером для создания карт, построения контуров и сечений.

Однако, необходимо своевременно проводить проверку устройства на заранее подготовленных пунктах. В этом случае электронный тахеометр совместно с компьютером дает возможность максимально автоматизировать процесс работ.

Из недостатков стоит отметить то, что при камеральных работах отсутствует возможность своевременного обнаружения ошибок, допущенных во время съемки. Устранить их можно лишь путем сравнения плана с местностью на которой производились работы.

Тригонометрическое нивелирование – определение превышения между точками с помощью наклонного визирного луча (рис. 73).

В точке А устанавливают теодолит, в точке В – рейку. Рулеткой или рейкой измеряют высоту теодолита. Используя вертикальный круг теодолита, определяют угол наклона визирной оси трубы ν при её наведении на какую-либо точку рейки. Расстояние от этой точки до пятки рейки называется высотой визирования l. Длину линии АВ измеряют лентой или дальномером.

Рис. 73. Тригонометрическое нивелирование.

Из рис. 73 имеем:

Если зрительную трубу наводить на рейке на высоту теодолита, то V = l и превышение вычисляют по формуле

Если расстояние измерялось лентой, то горизонтальное проложение линии АВ равно S = D∙cosν .

Тригонометрическое нивелирование становится очень производительным, когда расстояния измеряются дальномером.

В случае использования нитяного дальномера S = D∙cos2ν, тогда

Теодолит, снабженный вертикальным кругом и нитяным дальномером называется тахеометром, а совокупность геодезических измерений для определения планового и высотного положения точек, называется тахеометрической съемкой.

9.2. Определение превышения тригонометрическим нивелированием с учетом поправки за кривизну Земли и рефракции

В предыдущем разделе при определении разности высот двух точек тригонометрическим нивелированием, предполагалось, что расстояние между этими точками невелико и отвесные линии, проходящие через точки А и В, можно считать параллельными, а визирный луч – прямой линией. На самом деле при расстояниях больше 300 м приходится учитывать поправки за кривизну Земли K и рефракцию r (рис. 74).

Рис. 74. Тригонометрическое нивелирование с учетом поправок за кривизну Земли и рефракции.

Если зрительную трубу наводить на рейке на высоту теодолита, то V = l и превышение вычисляют по формуле

Поправки за кривизну Земли и рефракцию f = K – r учитываются только при расстояниях АВ более 300 м.

9.3. Тахеометрическая съемка, её назначение и приборы

Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что позволяет сразу получать топографический план местности.

Тахеометрия в буквальном переводе означает скороизмерение или быстрое измерение.

Положение точек определяют относительно пунктов съемочного обоснования: плановое – полярным способом, высотное – тригонометрическим нивелированием. Длины полярных расстояний и густота пикетных (реечных) точек (максимальное расстояние между ними) регламентированы в инструкции по топографо-геодезическим работам.

При производстве тахеометрической съемки используют геодезический прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Теодолит, имеющий вертикальный круг, устройство для измерения расстояний и буссоль для ориентирования лимба, относится к теодолитам – тахеометрам.

Теодолитами – тахеометрами является большинство теодолитов технической точности, например Т30.

Для выполнения тахеометрической съемки используются также тахеометры с номограммным определением превышений и горизонтальных проложений линий. В настоящее время широко применяются электронные тахеометры.

9.4. Производство тахеометрической съемки

Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов съемочного обоснования, их называют станциями. Чаще всего в качестве съемочного обоснования используют теодолитно-высотные ходы.

Характерные точки ситуации и рельефа называют реечными точками или пикетами. Реечные точки на местности не закрепляют.

Для определения планового положения точек съемочной сети измеряют горизонтальные углы и длины сторон. Длины измеряют землемерными лентами или стальными рулетками в прямом и обратном направлениях с точностью 1:2000.

Высоты точек определяют тригонометрическим нивелированием. Углы наклона измеряют при двух положениях вертикального круга в прямом и обратном направлениях. Расхождение в превышениях допускается не больше 4 см на каждые 100 метров расстояния.

Работу на станции при тахеометрической съемке выполняют следующим образом.

Устанавливают теодолит в рабочее положение над точкой хода (центрируют и горизонтируют прибор), измеряют высоту прибора V, отмечают её на рейке и записывают в журнал.

При круге право «П» наводят зрительную трубу на рейку, установленную на соседнюю (заднюю или переднюю) точку хода, и берут отсчет по вертикальному кругу. Далее переводят трубу через зенит и ориентируют лимб по стороне хода, т.е. по горизонтальному кругу устанавливают отсчет 0°, закрепляют алидаду и, вращая лимб, направляют зрительную трубу на рейку. Затем берут отсчет по вертикальному кругу при круге лево «Л» и вычисляют место нуля (МО) вертикального круга. Отсчеты и значение МО записывают в журнал.

После указанных действий приступают к съемке подробностей (характерных точек ситуации и рельефа) на станции, все измерения записывают втахеометрический журнал.

На каждой станции одновременно с заполнением журнала составляется абрис – схематический чертеж, на котором зарисованы положения реечных точек с указанием их номеров, проведены контуры местности, указан скелет рельефа и подписаны угодья (рис. 75).

Скелет рельефа изображают в виде линий, соединяющих точки, между которыми на местности ровный скат, т.е. нет перегибов. Стрелками указывают направление ската. Четко выраженные формы рельефа иногда показывают на абрисе условными горизонталями. Контуры ситуации и снимаемые объекты обозначают условными знаками или надписями.

Иногда абрис рисуют до начала съемки и затем уже ведут съемку в соответствии с абрисом.

Рис. 75. Абрис тахеометрической съемки.

На реечные точки устанавливают рейку. При круге лево «Л» и ориентированном лимбе, вращая алидаду, последовательно наводят зрительную трубу на реечные точки, делают отсчеты по дальномерным нитям, горизонтальному и вертикальному кругам и записывают их в журнале. Средний штрих сетки нитей зрительной трубы наводят на высоту прибора, отмеченную на рейке. Если высота прибора на рейке не видна из-за помех, то наводят на любой отсчет на рейке (чаще всего кратный метрам или полуметрам, например: 2, 2.5 м или 3 м). Высоту визирования l записывают в журнал.

Реечные точки должны равномерно покрывать территорию съемки. Расстояния от станции до реечных точек и расстояния между реечными точками не должны превышать допусков, указанных в инструкции по тахеометрической съемке.

Обработка результатов тахеометрической съемки включает в себя следующие работы:

1. Вычисление координат и отметок пунктов тахеометрических ходов;

2. Вычисление отметок реечных точек;

3. Построение плана тахеометрической съемки.

9.5. Электронные тахеометры

Электронный тахеометр объединяет теодолит, светодальномер и микроЭВМ, позволяет выполнять угловые и линейные измерения и осуществлять совместную обработку результатов этих измерений.

Тахеометры, в которых все устройства (угломерные, дальномерные, зрительная труба, клавиатура, процессор) объединены в один механизм, называют интегрированными тахеометрами.

Тахеометры, которые состоят из отдельно сконструированного теодолита (электронного или оптического) и светодальномера, называют модульными тахеометрами.

Для выполнения съёмки электронный тахеометр устанавливают на станции и настраивают его в соответствии с условиями измерений. На пикетах ставят специальные вешки с отражателями, при наведении на которые автоматически определяются расстояние, горизонтальные и вертикальные углы. Если тахеометр имеет безотражательный режим, то можно производить измерения на реечные точки, в которых нет возможности установить вешку с отражателем. МикроЭВМ тахеометра по результатам измерений вычисляет приращения координат и превышение h с учетом всех поправок. Все данные, полученные в ходе измерений, сохраняются в специальном запоминающем устройстве (накопителе информации). Они могут быть переданы с помощью интерфейсного кабеля на ПЭВМ, где с использованием специальной программы выполняется окончательная обработка результатов измерений для построения цифровой модели местности или топографического плана. Совместное использование электронного тахеометра с ПЭВМ позволяет полностью автоматизировать процесс построения модели местности.

В настоящее время наиболее широкое распространение получили электронные тахеометры зарубежных фирм Sokkia (рис. 90), Topcon, Leica, Trimble. Они имеют встроенное программное обеспечение для производства практически всего спектра геодезических работ: развитие геодезических сетей; съемка и вынос в натуру; решение задач координатной геометрии (прямая и обратная геодезическая задача, расчет площадей, вычисление засечек). Угловая точность у таких приборов может быть от 1" до 5" в зависимости от класса точности.

Рис. 90. Электронный тахеометр Sokkia SET 530RK3

К новейшим электронным тахеометрам относятся роботизированные тахеометры, оснащенные сервоприводом.

Рис. 91. Роботизированный тахеометр Topcon IS-305

Эти приборы могут самостоятельно наводиться на специальный активный отражатель и производить измерения. Роботизированный тахеометр с сервоприводом может дополнительно оснащаться специальной системой управления по радио, и тогда съемку может производить только один человек. Подобная схема съемки увеличивает производительность проведения съемочных работ примерно на 80%.

9.6. Вопросы для самоконтроля

1. В чем сущность тригонометрического нивелирования?

2. Каковы особенности создания теодолитно-высотного хода в качестве обоснования для съемки?

Перед началом работы на станции прибора приводят в рабочее положение, т.е. центрируют и горизонтируют, устанавливают трубу по глазу и ориентируют лимб ГК на соседнюю станцию. Открепляют алидаду ГК, визируют на рейку, берут отсчет по нитяному дальномеру ГК и ВК. В конце работы на станции проверяют неподвижность лимба ГК. В качестве реечных точек выбирают изгибы контуров, их начало и конец, а также характерные точки рельефа – точки перегиба скатов. Результаты съемки заносят в журнал, одновременно со съемкой ведут кроки.

Кроки – это то же самое, что и абрис, но на этом чертеже стрелками указаны направления однородных склонов.

В журнале отмечают высоту визирования (обычно визируют на высоту инструмента или на верх рейки).

Камеральная обработка результатов измерения

Вычисление координат и отметок точек съемочного обоснования.

Вычисляют координаты (х, у) как в теодолитном ходе, отметки станций – как в высотном ходе.

Обработка журнала тахеометрической съемки.

D – отсчет по нитяному дальномеру.

Превышения между станцией и реечной точкой вычисляют с точность до 0.01 м:

Вычисляют отметки реечных точек.

4. Построение плана.

Разбивка координатной сетки, ее оцифровка, нанесение на план точек съемочного обоснования, оформление надписей как в теодолитной съемке. Рядом с номером точки съемочного обоснования подписывают ее отметку.

Пользуясь журналом тахеометрической съемки и кроки на план наносят реечные точки и рядом с их номерами подписывают отметки.

Методом графического или аналитического интерполирования строят рельеф в горизонталях, пользуясь кроки наносят контуры местности.

Мензульная съемка

– это съемка, в результате которой план получают непосредственно во время полевых работ.

Выполняется при помощи мензульного комплекта и кипрегеля. В мензульный комплект входит: штатив, подставка с подъемными винтами и планшет (мензула), буссоль и центрировочная вилка. Кипрегель состоит из зрительной трубы вертикального круга и линейки со скошенным краем, он предназначен для визирования на точки местности, измерения расстояний по дальномеру и вертикальных углов и прочерчивания направления на плане.

Поверки кипрегеля.Перед началом работы с кипрегелем должны быть выполнены следующие поверки.

1. Скошенное ребро линейки кипрегеля должно быть прямой линией.

На планшете прочерчивают линию вдоль скошенного края линейки кипрегеля. Затем поворачивают кипрегель на 180° и, приложив скошенное ребро линейки к ранее проведенной линии, прочерчивают вторую линию. Если обе линии на всем протяжении совпадают или отклоняются в пределах 0,1 мм, то условие выполнено. В противном случае устранение дефекта линейки производится в мастерской.

2. Нижняя поверхность линейки кипрегеля должна быть плоскостью.

3. Подвижная линейка кипрегеля, находясь на разных расстояниях от основной, должна перемещаться параллельно самой себе.

При неподвижном положении кипрегеля на планшете устанавливают дополнительную линейку на различных расстояниях от основной и каждый раз прочерчивают вдоль скошенного ребра линию. При соблюдении условия расстояния между двумя линиями на всем протяжении должны быть постоянными либо различаться в пределах 0,2 мм.

4. Ось цилиндрического уровня на линейке кипрегеля должна быть параллельна нижней плоскости линейки.

Линейку кипрегеля устанавливают в середине планшета по направлению двух подъемных винтов, вращением винтов приводят пузырек уровня в нуль-пункт и прочерчивают линию. Затем переставляют кипрегель около этой прямой на 180°. Если пузырек уровня остался в нуль-пункте либо отклонился от него не более чем на одно деление, то условие выполнено. В противном случае пузырек с помощью исправительных винтов уровня перемещают на половину дуги отклонения в сторону нуль-пункта. Поверку и юстировку повторяют до выполнения условия.

5. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы.

Приведя планшет в горизонтальное положение, наводят трубу кипрегеля на удаленный предмет и вдоль скошенного ребра линейки прочерчивают линию. Затем трубу переводят через зенит, прикладывают линейку кипрегеля к произвольной точке линии и визируют на ту же цель. Вдоль скошенного ребра линейки проводят вторую линию. Если линии совпадут, то условие выполнено. Если линии образуют угол, равный двойной коллимационной погрешности, его делят биссектрисой пополам и прикладывают к ней линейку кипрегеля. При этом перекрестие сетки нитей сместится с изображения цели. Тогда боковыми исправительными винтами сетки добиваются совмещения перекрестия сетки с изображением визирной цели.

6. Ось вращения зрительной трубы должна быть параллельна нижней плоскости линейки кипрегеля.

Дважды (при КЛ и КП) визируют на высокорасположенную точку на стене здания. Затем опускают трубу до горизонтального положения визирной оси, отмечая каждый раз положение перекрестия сетки нитей на стене. Если проекции точки, полученные по обоим кругам, совпадают, то условие выполнено. В противном случае исправление производится в мастерской.

7. Вертикальная нить сетки должна лежать в коллимационной плоскости трубы.

Планшет устанавливают в горизонтальное положение и наводят вертикальную нить трубы кипрегеля КН (либо правый вертикальный край Г-образной пластинки у КА-2) на нить отвеса, подвешенного на расстоянии 20—25 м от прибора. При этом вертикальная нить сетки должна покрывать нить отвеса. Если условие не соблюдается, то исправление кипрегеля производится в мастерской.

8. Коллимационная плоскость трубы должна быть параллельна скошенному краю линейки кипрегеля.

Визируют кипрегелем на удаленную точку и вдоль скошенного края линейки прочерчивают линию. На этой линии на расстоянии 20—30 см одна от другой отвесно вкалывают в планшет две тонкие иглы. Если линия визирования невооруженным глазом на концы иголок проходит через наблюдаемую цель, то условие выполнено. При невыполнении условия исправление прибора обычно не производится. Данная погрешность носит систематический характер и на построение углов на планшете не влияет, так как все прочерченные направления будут повернуты на один и тот же угол. Ее следует учитывать лишь при ориентировании планшета по буссоли.

9. Ось реверсивного уровня на кожухе вертикального круга должна быть параллельна визирной оси трубы.

На расстоянии 100—150 м от прибора отвесно устанавливают рейку. Зрительную трубу кипрегеля приводят в горизонтальное положение по реверсивному уровню и, дважды визируя на рейку, берут отсчеты при двух положениях вертикального круга (КЛ и КП). Вычисляют средний отсчет по рейке, соответствующий горизонтальному положению визирной оси, и наводящим винтом трубы визируют на этот отсчет. При этом пузырек уровня сместится. Исправительным винтом уровня приводят пузырек в нуль-пункт. В этом положении отсчет по вертикальному кругу должен быть равен МО, а отсчет по номограммной кривой превышений — нулю.

10. Место нуля МО вертикального круга должно быть постоянным и равным 0° у кипрегеля КН и 90° — у КА-2.

Поверка выполняется так же, как и у теодолита.

11. При горизонтальном положении визирной оси трубы кривые превышений с коэффициентами +10 и —10 должны пересекаться в одной точке, совпадающей с точкой пересечения начальной кривой Н с вертикальной линией сетки.

На вертикальном круге устанавливают отсчет, равный МО, при положении пузырька уровня в нуль-пункте. Если условие не выполняется, то снимают кожух вертикального круга и исправительными винтами номограммы, расположенными над цилиндрическим уровнем, устанавливают номограмму в необходимое положение.

Поверки мензулы.Перед началом съемочных работ должны быть выполнены следующие поверки мензулы.

1. Мензула должна быть устойчивой.

Закрепив все винты мензулы и штатива, наводят трубу кипрегеля на удаленный, хорошо видимый предмет; слегка нажимая пальцем па планшет сверху и с боков, наблюдают в трубу. Если мензула пружинит, т. е. после прекращения действия нагрузки на планшет пересечение сетки нитей возвращается в точку визирования, то условие выполнено. При невыполнении условия осматривают крепления доски к подставке, подставки к головке штатива и наконечников на концах ножек штатива, проверяют люфт в подъемных винтах и головке штатива. В случае необходимости производят регулировку указанных деталей. Если после этого мензула остается неустойчивой, то ее исправление производится в мастерской.

2. Рабочая поверхность планшета должна быть плоскостью.

Проверку производят выверенной линейкой кипрегеля, прикладывая ее скошенным ребром к поверхности планшета. Если между ребром линейки и планшетом по любому направлению нет просветов либо величина просвета не превышает 0,5 мм, то планшет удовлетворяет требованию; в противном случае он для работы непригоден. Исправление мензульной доски выполняется в столярной мастерской.

3. Верхняя плоскость планшета должна быть перпендикулярна к оси вращения прибора.

С помощью выверенного уровня при линейке кипрегеля подъемными винтами приводят плоскость планшета в горизонтальное положение. Вращая планшет вокруг вертикальной оси, наблюдают отклонение пузырька от нуль-пункта. Если отклонение пузырька не превышает 2—3 делений, то условие выполнено. В противном случае мензулу следует отремонтировать в мастерской.

При прочерчивании направления на плане середину линейки кипрегеля прикладывают к проекции точки на планшете и вращают линейку до совпадения визирной оси с рейкой, установленной в определяемой точке, по линейке прочерчивают направление на определяемую точку на планшете.

Съемочное обоснование мензульной съемки создается в виде теодолитно–нивелирных, теодолитно–высотных и мензульных ходов, а также в виде мензульных засечек – прямой, обратной и боковой.

Прямая засечка

Требуется определить положение точки С на планшете, пользуясь пунктами съемочного обоснования А и В и их проекциями а и b на планшете.

Мензулу устанавливают в точку А, центрируют и ориентируют по направлению на точку В, закрепляют планшет. Кипрегель прикладывают к а и вращая его вокруг этой точки визируют на точку С. Прочерчивают направление на планшете. Затем переходят в точку В, ориентируют планшет на точку А. Кипрегель прикладывают к точке b и визируют на точку С, также прочерчивают направление. Проекция точки С на планшете это пересечение прочерченных направлений.

Обратная засечка

По точкам съемочного обоснования А, В, С перенести изображение точки Д на планшет.

Мензулу устанавливают в точку Д, кипрегель поочередно прикладывают к точкам а, в, с, визируя на точки А, В, С и прочерчивают направления. Прочерченные направления дадут треугольник погрешности: пересечение биссектрис этого треугольника даст изображение точки Д на планшете.

Боковая засечка

По точкам съемочного обоснования А и В и их изображениям а и b нанести на планшет изображение точки С, при этом установка мензулы над точкой В не возможна.

Мензулу устанавливают в точку А, ориентируют по направлению на точку В, кипрегель прикладывают к точку а, визируют на точку С и прочерчивают направление. Мензулу переносят в точку С, ориентируют на точку А. Кипрегель прикладывают к точке b и вращая его вокруг этой точки визируют на точку b, прочерчивая направление. Пересечение направлений – точка С на планшете.

Съемка ситуаций и рельефа

Производиться с пунктов съемочного обоснования полярным способом. Техника измерения такая же как и при тахеометрической съемке, но каждая точка сразу же наносится на планшет, при этом дальномерное расстояние откладывают вдоль линейки кипрегеля, трубу направляют на снимаемую точку. По вертикального углу и дальномерному расстоянию вычисляют превышение между станцией и реечной точкой, отметку реечной точки, которую сразу же подписывают на плане. По мере набора реечных точек на плане проводят горизонтали. Съемка ситуации и рельефа проводиться одновременно. По окончании работ план оформляют в туши.

Фототопографическая съемка

– называется метод , основанный на использовании фотографических снимков местности.

Так как фотоснимки не представляют собой точных планов местности, то они подвергаются обработке в соответствии с законами соответствия объектов съемки и их изображений. Дисциплина, рассматривающая методы обработки снимков для получения точных планов местности и определения пространственного положения объектов, называется фотограмметрией (измерительной фотографией).

Большими преимуществами фототопографических съемок является их полная объективность, т.к. на фотоснимках точно фиксируется расположение контуров и предметов на местности в момент съемки, в то время как качество обычных наземных съемок в большей мере зависит от квалификации съемщика.

Фототопографические методы съемок позволяют большую часть операций по созданию карты перенести в камеральные условия. Кроме того, помимо карты, как конечного результата этих работ, получают фотоснимки местности, которые позволяют вести всестороннее изучение занятой территории.

Фотографирование может производиться с точек поверхности земли, координаты которых определены заранее геодезическими методами (наземная фотограмметрическая или фототеодолитная съемка), и с воздуха при помощи специального фотоаппарата, установленного на самолете (аэрофотосъемка). В настоящее время фототопография получила большое развитие и большинство топографических съемок выполняется этим методом.

Мензульные и тахеометрические съемки применяются лишь для крупномасштабных съемок небольших участков.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Читайте также: