В чем заключается работа звеньев трассировщика угломерщика пикетажиста

Опубликовано: 17.02.2026

Звено угломерщика, который обычно является помощником начальника партии, провешивает трассу по выбранному и указанному направлению. В звено угломерщика включают двух рабочих для вешения линии и переноски инструмента.

В залесенной местности добавляются 1—2 рабочих для рубки визирки.

Вешение ведется «на себя» по теодолиту.

Возможность применения кривой радиуса принятой величины должна быть проверена по местным условиям. Для этого определяют положение на местности начала, конца и середины кривой и некоторых промежуточных точек, наиболее приближающихся к препятствиям на местности. Кроме того, должна быть проверена достаточность расстояний до вершин смежных углов для размещения тангенсов.

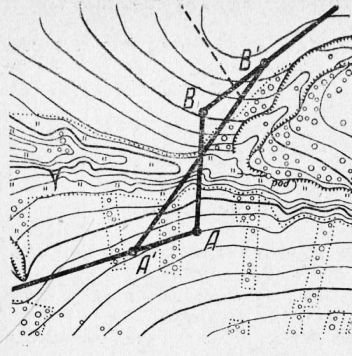

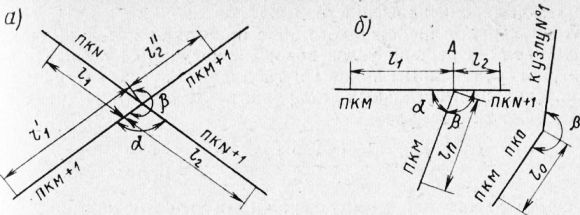

Рис. 1. Изменение положения вершин углов для размещения кривых требуемого радиуса

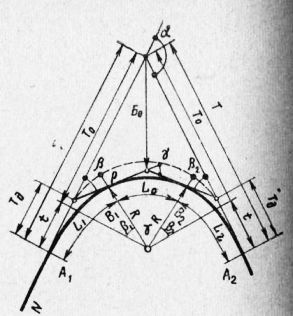

Рис. 2. Сопряжение прямых круговой кривой

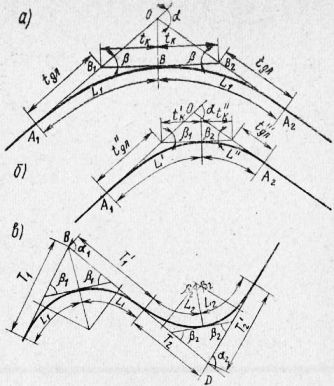

Рис. 3. Схема сопряжения прямых двумя преходными кривыми:

а — симметричной биклотоидой; б — несимметричной биклотоидой; в — сопряжение двух прямых двумя биклотоида-ми с кривизной в разные стороны

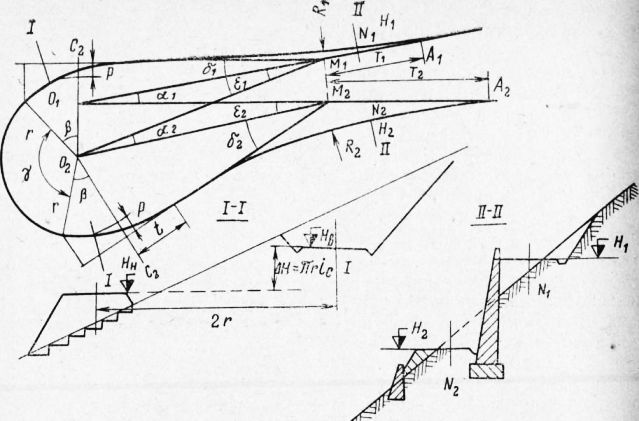

Проверяют размещение поперечных профилей дороги в самой узкой части серпантины М\М2 (рис. 173, разрез II—II);

Спроектированная на плане в горизонталях серпантина должна быть перенесена на местность. Для этого должны быть вычислены углы 6i и 62 (см. рис. 173); расстояние от вершин углов сопрягающих кривых до вершины угла поворота Ох и нового центра О2 основной кривой серпантины может быть получено измерением прямых М1О1; M)02; М20\ и М202; остальные элементы должны

Рис. 4. Разбивка серпантины

Пикетажное значение остальных точек получается при последовательном прибавлении длин элементов серпантины к пикетажному значению начала кривой

Определенная камерально трасса серпантины должна быть перенесена на местность и по ее точкам пронивелирована. На всех точках должны быть сняты поперечники и на них нанесена проектная линия. Поэтому расчеты всех элементов серпантины выполняют во время подробных технических изысканий.

Направления прямых определяют азимутами или румбами. Так как магнитная стрелка буссоли указывает магнитный меридиан, для вычисления румба необходимо знать склонение магнитной стрелки. Величины склонения обычно указаны на топографических картах крупного масштаба. Их можно также получить путем привязки к триангуляционным знакам, непосредственным измерением на местности при помощи теодолита, днем по солнцу или ночью по Полярной звезде. Истинный азимут определяют методами, изложенными в курсах геодезии.

Углы поворота измеряют теодолитом одним полным приемом с перестановкой лимба между полуприемами примерно на 90°. При измерении углов рекомендуется для контроля работы пикетажиста измерять протяжение линии по дальномеру, устанавливая рейку на месте будущей стоянки теодолита.

Все вершины углов поворота, а также начальная и конечная точки кривой должны быть закреплены и привязаны к постоянным точкам на местности. Схему закрепления зарисовывают в журнале измерения углов. Положение начальной точки на существующей дороге вне населенного пункта закрепляют не менее чем двумя столбами, врытыми в землю по обе стороны точки, и расстоянием (плюсом) положения точки от предыдущего километрового столба по километражу существующей дороги. Вершины углов поворота закрепляют точкой, которую привязывают к кольям, забитым в створе провешенных линий на их продолжении на расстоянии до 20 м. Во избежание повреждений точки окапывают конусом земли или засыпают грудой камней.

Рис. 5. Элементы закрепления трассы:

1 — столб; 2 — существующая дорога; 3 — трасса

Позднее пикетажист заменяет эти колья прочно врытыми в землю столбами с надписью. Закрепительные столбы рекомендуется устанавливать на таком расстоянии от трассы, чтобы они не могли быть повреждены при строительстве дороги.

При развитии линии в горной местности угломерщик должен проверить, можно ли нанести проектную линию с допускаемыми уклонами, учитывая необходимость смягчения уклонов на кривых.

Рис. 6. Увязка трасс

При примыкании трассы к начальной или конечной точке хода другой партии измеряют угол примыкания и сверяют вычисленный румб первой прямой (пикет № 0 — угол № 1) ранее проложенной трассы с его значением, определенным при прокладке этого хода, и вычисляют плюс конца кривой примыкания по пикетажу обеих трасс.

Для ведения работ угломерщик, кроме теодолита и журнала для измерения углов и зарисовки схем закрепления их вершин, должен иметь свисток и красный флажок с площадью полотна 0,5X0,5 м2 для сигнализации вешилыцику, а также рулетку для промера базисов и расстояний от закрепляемых точек до предметов на местности. Для связи между угломерщиком и вешилыци-ками очень удобен электрический ручной мегафон.

Пикетажист отмечает, какие отсчеты по ленте соответствуют точкам, которые нужно зафиксировать в пикетажной книжке и на местности. Кроме того, при помощи экера и рулетки способом перпендикуляров производится съемка предметов, расположенных не далее 25 м от трассы. [2]

Пикетажист отмечает, какие отсчеты по ленте соответствуют точкам, которые нужно зафиксировать в пикетажной книжке и на местности. Кроме того, при помощи экера и рулетки способом перпендикуляров производится съемка предметов, расположенных не далее 25 м от трассы. Остальные предметы, находящиеся в полосе 25 - 50 м справа и слева от трассы, снимают гла-зомерно. [3]

Затем идет звено пикетажиста , производящее разбивку пикетажа, расчет кривых и их разбивку, а также другие работы. Отдельное звено обычно назначается для закрепления трассы. По разбитому пикетажу производится нивелирование специально организованными бригадами. [5]

Затем идет звено пикетажиста , производящее разбивку пикетажа, расчет кривых и их разбивку, а также другие работы. Отдельное звено обычно назначается для закрепления трассы. По разбитому пикетажу производится нивелирование спе-цвадьно организованными бригадами. [6]

Из таблиц выбирают элементы кривых по углу поворота и радиусу, указанному трассировщиком; записку с полученными данными оставляют у вершины угла для пикетажиста , идущего вслед за угломерщиком. На левой странице журнала записывают отсчеты и результаты вычислений; правую страницу используют для изображения на ней схемы расположения сторон измеряемого угла и его привязки к местным предметам, а также для вспомогательных вычислений. [7]

Пикетаж ведут с целью визуальной съемки местности и забивки колышков на пикетах и плюсовых точках в характерных местах переломов профиля. Пикетажист осуществляет закрепление трассы, установку и привязку к трассе реперов и производит съемку полосы местности на расстояние 100 м от оси линии в каждую сторону. При поворотах линии пикетажист фиксирует в книжке пикет и положение вершины угла, его величину, начало, конец, радиус и элементы кривой. Разбивку кривых производят с помощью специальных таблиц, на кривые выносят пикеты и характерные точки перелома профиля. При окончательных изысканиях разбивку производят через 20 м с учетом переходных кривых. [8]

Обычно домер откладывают сразу же за вершиной угла. Для этого пикетажист берет у заднего рабочего одну шпильку и ставит ее вперед по ленте на расстоянии домера от задней шпильки. После этого оба рабочих вынимают воткнутые в землю шпильки и тянут ленту вперед так, чтобы конец ее пришелся у воткнутой пикетажистом шпильки. Если домер больше одной или нескольких лент, например Д 47 32 м, шпильку заднего мерщика переставляют вперед по ленте на 7 32 м и, кроме того, от заднего мерщика переднему передают две шпильки. [10]

При изысканиях вторых путей и реконструкции существующих путей тщательно обследуется состояние существующего пути. Точки берутся не реже чем через 20 м, для чего пикетажист отмечает каждые 20 м пикетажа. Съемка кривой производится участками длиной по 100 м путем замера стрел прогиба непосредственно по теодолиту. Поперечные профили снимают на пикетах и всех характерных точках ( места перехода насыпи в выемку, места перелома линии в профиле); кроме того, поперечные профили снимают по оси искусственных сооружений, на мостах у задней грани береговых устоев. Обязательным требованием является производство двойной нивелировки главного пути на всем протяжении. Работа нивелировщиков начинается от основного репера. На кривых участках пути отметка берется по внутренней нитке. Промер линий и пикетаж ведут по ходу километража, начало пикетажа устанавливают в соответствии с существующим пикетажным значением оси пассажирского здания. [11]

Пикетаж ведут с целью визуальной съемки местности и забивки колышков на пикетах и плюсовых точках в характерных местах переломов профиля. Пикетажист осуществляет закрепление трассы, установку и привязку к трассе реперов и производит съемку полосы местности на расстояние 100 м от оси линии в каждую сторону. При поворотах линии пикетажист фиксирует в книжке пикет и положение вершины угла, его величину, начало, конец, радиус и элементы кривой. Разбивку кривых производят с помощью специальных таблиц, на кривые выносят пикеты и характерные точки перелома профиля. При окончательных изысканиях разбивку производят через 20 м с учетом переходных кривых. [12]

Направление биссектрисы определяется угломерщиком. Отложив по этому направлению рулеткой отрезок, равный J5, забивают колышек, обозначающий середину кривой. Если это сделал угломерщик, то пикетажист производит проверку. [13]

Обычно домер откладывают сразу же за вершиной угла. Для этого пикетажист берет у заднего рабочего одну шпильку и ставит ее вперед по ленте на расстоянии домера от задней шпильки. После этого оба рабочих вынимают воткнутые в землю шпильки и тянут ленту вперед так, чтобы конец ее пришелся у воткнутой пикетажистом шпильки . Если домер больше одной или нескольких лент, например Д 47 32 м, шпильку заднего мерщика переставляют вперед по ленте на 7 32 м и, кроме того, от заднего мерщика переднему передают две шпильки. [14]

Домер из результатов измерений нужно исключить по следующим причинам. Если бы измерения производились двумя лентами, одна из которых двигалась бы по ломаной, а другая по кривой, то за концом кривой на обеих лентах в одних и тех же точках получались бы отсчеты, отличающиеся один от другого на величину домера, ибо кривая отличается от двух касательных именно на величину домера. Обычно домер откладывают сразу же за вершиной угла. Для этого пикетажист берет у заднего рабочего одну шпильку и ставит ее вперед по ленте на расстоянии домера от задней шпильки. После этого оба рабочих вынимают шпильки, стоящие на земле, и тянут ленту вперед так, чтобы конец ее пришелся у воткнутой пикетажистом шпильки. Если домер больше одной или нескольких лент, например Д 47 32 м, шпильку заднего мерщика переставляют вперед по ленте на 7 32 м и, кроме того, от заднего мерщика переднему передают две шпильки. Так поступают при разбивке каждой кривой. [15]

В полевых условиях осуществляют геодезические работы на местности и частичные вычислительные работы. Ежедневно после возвращения с трассы на стоянку все звенья сопоставляют свои полевые документы. Звено пикетажиста ежедневно участвует в камеральной обработке своих документов. При рассмотрении линейных промеров трассы пикетажист сообщает трассировщику о своих замечаниях по трассе, в частности о случаях, когда расстояние между углами поворота оказалось недостаточным для размещения переходных кривых, о местах приближения трассы к строениям или сложным участкам местности; с угломерщиком сверяет элементы разбивки кривых в плане для составления ведомости углов поворота, прямых и кривых; с нивелировщиком сопоставляет плюсы характерных точек, подлежающих продольному и поперечному нивелированию, сообщает ему данные о поставленных реперах; с геологом увязывает места, неблагоприятные в геологическом и гидрогеологическом отношении, с привязкой к пикетажному положению трассы.

Обработку материалов по прокладке и изменению трассы завершают составлением чертежей плана автомобильной дороги, продольного и поперечного профилей. Все чертежи на новые и реконструируемые дороги выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.511-83 ’’Автомобильные дороги, земляное полотно и дорожная одежда”.

Составляют ведомость отвода земель с указанием землепользователей. На план автомобильной дороги наносят границу отвода земель с применением условных знаков.

В результате обработки журналов нивелирования составляют продольный профиль автомобильной дороги. Продольный профиль вычерчивают на отдельных листах миллиметровой бумаги. На основании геологических обследований наносят графический грунтовый разрез и ориентировочно проектную линию продольного профиля.

Начальник изыскательской партии анализирует качество нанесения проектной линии на данном участке продольного профиля. В местах, где требуются значительные продольные уклоны и большие объемы работ, где устойчивость земляного полотна вызывает сомнения, особенно на участках косогоров, болот, слабых оснований, назначают варианты обхода этих участков ка к в плане, так и в продольном профиле. На план наносят все варианты, трассы как проложенные на местности, так и намеченные камерально.

В проектных организациях окончательно решают вопрос выбора варианта трассы и составления продольного профиля на этих участках.

Поперечные профили земли снимают в характерных местах трассы и вычерчивают на листах миллиметровой бумаги (основной масштаб 1:200, допускается масштаб 1:100). Поперечные профили земли необходимы для проектирования земляного полотна, водоотвода, подсчета объемов земляных работ.

Журналы съемок сложных мест обрабатывают и составляют в системе координат в горизонталях. Сечение горизонталей зависит от масштаба съемки. На план наносят линию трассы принятого варианта, для мостового перехода наносят гидростворы. При съемке бассейнов водотоков устанавливают границы бассейнов, отметки водоразделов, тальвегов с указанием уклонов. Оформляют документы съемки небольших карьеров дорожно-строительных материалов и резервов грунта. Составляют план месторождения в масштабе 1:1000 со схемой привязки к трассе. Для выполнения камеральных работ формируют группу по обработке полевых документов и составлению чертежей.

КОНТРОЛЬ И НОРМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ

РАБОТ

По работам изыскательской партии составляют рабочий проект и сметы на строительство автомобильной дороги. В процессе полевых геодезических работ выполняют систематический контроль за работой приборов и ведением журналов измерёний. Правильность трассирования руководитель партии проверяет визуально с помощью полевого бинокля и выборочной проверкой по приборам с определением азимута и румба линии, с увязкой по углам поворота трассы. Все элементы трассы в плане, продольном и поперечном профилях должны соответствовать нормам СНиП 2.05.02-85.

Для проверки правильности промера линии используют дальномер угломерного инструмента, осуществляя контрольный промер 1 км из каждых 10 км трассы. Этим самым устанавливают точность измерений, которая не должна выходить за пределы допустимой 1/1000 длины трассы. Точность измерения углов поворота проверяют по точности применяемого прибора, а также с привязкой к триангуляционным пунктам. Контроль нивелирования производят с постраничным контролем журнала нивелирования и с привязкой отметок к постоянным реперам. Работу первого нивелира проверяет ежедневно второй.

Общая допустимая невязка хода при нивелировании трассы автомобильной дороги не должна превышать ± 100 (где l - длина хода, км).

Начальник партии сверяет полевые журналы угломерщика, пикетажиста, нивелировщика, съемщика планов и других исполнителей. В ходе проверки руководитель партии делает замечания в журналах с последующей проверкой их выполнения. Правильная камеральная обработка материалов полевых работ оказывает большое влияние на составление проекта дороги. Недостаточно полный объем полевых документов для сложных участков местности может отразиться на стоимости дороги. Полевые работы и документы периодически проверяют представители проектной организации. Все контрольные проверки производят исполнители в присутствии проверяющего лица с последующей записью в полевых журналах. Контролируют качество ведения документации, соблюдение требований действующих инструкций и наставлений по производству определенного вида полевых работ. Проверяют надежность закрепления трассы столбами и количество реперов. В процессе выполнения камеральных работ контролируют качество заполнения всех ведомостей, оформление графической части. С результатами проверки знакомят руководителей звеньев, начальника партии, составляют письменное заключение.

По завершении изыскательских работ все материалы полевой и камеральной обработок представляют специальной комиссии. Комиссия осматривает в натуре проложенную на местности трассу, сопоставляет с ней основные представленные документы, проверяет выполнение полевых работ в отношении их полноты, качества и соответствия техническим условиям. Комиссия имеет право потребовать прокладку дополнительных вариантов на сложных участках местности. Приемку оформляют подробным актом, в котором приводят краткое описание трассы, и прикладывают схему проложения трассы со всеми вариантами.

Нормы выполнения полевых работ или производительность изыскательской партии зависят от характера местности. По трудности производства наземных изыскательских работ различают пять категорий местности. В местности I категории дневная проходка изыскательской партии составляет 8,8 км, соответственно II категории - 6,1 км, III - 3,5 км, IV - 2,2 км, V - 1,65 км.

Каковы назначение и состав подробных технических изысканий? 2. В чем заключается работа звеньев трассировщика, угломерщика, пикетажиста? 3. Как проводится нивелирование трассы? 4. В чем заключаются почвенно-грунтовые и геологические обследования вдоль трассы? 5. Как осуществляется контроль выполнения технических изысканий?

Вслед за вешением пикетажист производит промер трассы, разбивку пикетажа и зарисовку ситуации в пикетажном журнале. Пикетажист также устанавливает столбы для закрепления вершин углов и для высотных реперов, указывая их местоположение в пикетажном журнале.

Трассу промеряют стальной 20-метровой лентой с комплектом в 6 шпилек, из которых одна во время промера должна быть воткнута в землю в начальной или конечной точке. Удобно производить промер 50-метровым стальным тросиком с комплектом в три шпильки. Через каждые 100 метров отмечается пикет и около шпильки забивают точку в уровень с поверхностью земли.

В 15—20 см впереди точки забивают сторожок. На затеске, сделанной на сторожке, надписывают номер пикета. Надпись на сторожке должна быть обращена в сторону точки. Промер производят по горизонтальному проложению. При уклоне свыше 5% вводят поправку на уклон. Точность промера должна составлять 1/1000 в равнинной и пересеченной местности и 1/500 в горной местности.

Точки и сторожки устанавливают на всех пикетах. На промежуточных переломах уклона поверхности земли, расположенных между пикетными точками, устанавливают дополнительные точки, называемые плюсами. На их сторожках надписывают расстояние от предыдущего пикета, округленное до целых метров.

Промер линии всегда ведут по провешенным линиям, от начала трассы до вершины угла. Определив пикетаж вершины угла, находят пикетаж начала кривой, вычитая длину тангенса. Затем, прибавляя к началу кривой длину кривой, определяют пикетаж конца кривой. Положение концов кривой находят, отмерив от вершины угла длину тангенсов. Для этого от вершины откладывают расстояние до конца ленты и ставят шпильку. Затем, натянув ленту, переставляют заднюю шпильку вперед по длине ленты на длину домера (2Т-К) и, протянув ленту вперед, ставят переднюю шпильку, от которой продолжают промер. В конце кривой забивают плюсовую точку. Далее пикетаж всех точек будет соответствовать случаю промера непосредственно по кривой.

При подробных изысканиях детальной разбивки кривых обычно не производят, но на кривую выносят пикеты и характерные плюсовые точки.

Для этого по таблицам для разбивки кривых находят длину проекции кривой на тангенс и соответствующую этой точке ординату. Для облегчения пользования в таблицах помещены разности между длинами отрезков кривых и соответствующими им абсциссами.

Для выноски пакетажа на кривую из отмеренного по тангенсу пикета откладывают в сторону начала (или конца) кривой разность между длиной кривой и ее абсциссой. Из найденной точки восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ординату. Полученная точка и будет точкой пикета, вынесенной на кривую.

При проходе к реке или оврагу, ширина которых была измерена угломерщиком, пикетажист, прибавляя к измеренному пикетажу точки А длину, получает плюс точки В и от нее продолжает дальнейший промер.

Одновременно с промером пикетажист зарисовывает в пикетажный журнал ситуацию местности вдоль оси трассы. При этом трассу изображают вытянутой в одну прямую. Ситуация средней части полосы, на 25 м от оси в каждую сторону, заносится по данным промера рулеткой, а остальные подробности на полосе шириною 100 м — по расстояниям, определенным на глаз. В журнал заносят все пикеты и плюсы, границы угодий: пашни, лугов, выгона, леса, кустарников и болот, все реки, ручьи и суходолы, овраги, дороги, здания и т. п. Направление ската поверхности земли указывают стрелками. На вершинах углов выписывают их пикетаж и изображают стрелки, направленные в сторону поворота трассы.

Рядом в журнале записывают все элементы кривой. Ситуацию снимают и зарисовывают в процессе производства промера. Переносить ленту до окончания зарисовки ситуации не разрешается. Пикетажист закрепляет на местности вершины углов столбами и зарисовывает в журнале положение столбиков, приряз-ку к ним вершин угла, а также положение высотных реперов. В целях лучшего закрепления трассы на длинных прямых по обе стороны устанавливают через 1—2 км столбы. В журнале отмечается: какой пикет (или плюс) закрепляется, расстояние между столбами и расстояние от столбов до линии трассы.

В горной местности линию трассы в пикетажном журнале не спрямляют, а зарисовывают параллельно ее положению на местности.

Высотные реперы устанавливаются пикетажистом в местах, где при разбивке работ требуется точное определение высотной отметки, в частности у переходов, через водотоки, у глубоких выемок и высоких насыпей. Они представляют собой столбы с соответствующей обделкой верха, врытые на глубину, превышающую глубину промерзания. Высотные реперы временного типа устанавливают в равнинной местности через 2—3 км, а в горной — примерно через 1 км.

Реперы постоянного типа устанавливают через 20—30 км. В горной местности высотным репером может служить выступ массивной скалы, на котором краской отмечают место установки рейки.

На косогорах с поперечным уклоном, превышающим 20%, на каждом пикете и на плюсовых точках, в местах, где меняется крутизна косогора, разбивают поперечники. На сторожке стрелкой указывают, что он относится к поперечнику, и надписывают расстояния до крайних точек, забитых на поперечнике справа и слева от трассы. На поперечнике, в местах где меняется крутизна поперечного уклона, забивают промежуточные точки. Ширина поперечника должна быть достаточна для того, чтобы на вычерченном профиле в пределах съемки разместились все элементы дорожного полотна и водоотвода (откосы, подпорные стенки, банкеты, бермы, нагорные канавы и пр.).

Поперечники разбивают нормально к оси трассы.

Если трасса пролегает по существующей дороге с одеждой, пикетажист обязан зафиксировать:

- все установленные дорожные знаки — километровые, указательные, ограничительные и т. д. и все имеющиеся ограждения, с краткой характеристикой их состояния;

- границы отдельных типов существующей одежды, ширину одежды, материал покрытия и основания;

- места расположения искусственных сооружений и их схемы с основными размерами, указанием материала и краткой характеристикой состояния;

- все пересечения с автомобильными и железными дорогами, сооружения на пересечениях и съезды с дороги;

- существующие укрепления обочин и боковых канав с характеристикой их состояния;

- расположение водоотводных канав, дренажных устройств, смотровых колодцев водопроводной, канализационной и других подземных сетей, с указанием их материала и размеров;

- линии заборов и застройки — в пределах населенных мест, ширину улиц, а также общее количество домов, число дворов в поселке, количество населения, число колодцев.

Для селений, расположенных вблизи от трассы, указываются примерное расстояние от дороги, число дворов, количество населения и число колодцев, нивелировать которую под укладку асфальта лучше конечно же автогрейдером оснащённым системой нивелирования "САУРО", при выходе из строя автогрейдера ремонт гидросистемы лучше поручить специалисту прошедшему курсы повышения квалификации по специальности гидравлика.

При проходе по существующим дорогам поперечники разбивают на всех насыпях и выемках, в местах изменения поперечного профиля и ширины проезжей части и земляного полотна, на переломах продольного профиля, в местах расположения труб и других искусственных сооружений, по осям пересекаемых дорог и, как минимум, на каждом пикете.

В городах и поселках городского типа на улицах с каменной одеждой поперечники разбивают через каждые 20 м и по осям поперечных улиц. Протяжение поперечников должно охватить все дорожные сооружения и дать материал для решения всех вопросов водоотвода.

Для выполнения работ пикетажист, кроме стальной ленты длиной 20 м (или тросика длиной 50 м), должен иметь рулетку для измерения расстояний при съемке ситуации и экер для разбивки поперечников. В распоряжении пикетажиста находятся двое рабочих для работы с лентой, один рабочий с рулеткой, один рабочий для подноски колышков и один рабочий для рытья ям и установки столбов. Угловые столбы и реперы подвозят на подводе или автомобиле. Вырытые для установки столбов ямы обычно используются грунтоведом как дополнительные шурфы для изучения разрезов грунтов.

Оснащенность оборудованием практики по геодезии включает в себя (таблица 2.1.2) виды работ и количество инструмента и оборудования на каждую бригаду.

Оборудование на каждую бригаду

Трассирование и разбивка пикетажа.

Теодолит оптический - 1; штатив - 1; отвес - 1; вешки - 3; мерная лента - 1; рулетка 10 м - 1; топор - 1; обрезки древесины для кольев, колышков; нивелирная рейка - 1; микрокалькулятор - 1.

Бланки: угломерный журнал - 1; ведомость закрепления трассы - 1; ведомость реперов - 1; пикетажный журнал - 1.

Продольное и поперечное нивелирование трассы.

Нивелир точный или технический - 1; штатив - 1; нивелирные рейки - 2-4; микрокалькулятор - 1.

Бланки: журнал технического нивелирования - 1; журнал поперечного нивелирования - 1.

Теодолит оптический - 1; штатив - 1; отвес - 1; топор - 1; вешки - 3; мерная лента - 1; рулетка 10 м - 1; ЭКЕР - 1; нивелирная рейка - 1; обрезки древесные для колышков.

Бланки: журнал теодолитного хода - 1; ведомость координат - 1.

Теодолит оптический (комплект тахеометра) - 1; штатив - 1; отвес - 1;нивелирные (тахеометрические) рейки - 2; микрокалькулятор - 1; топор - 1; колышки.

Бланки: журнал тахеометрической съемки - 1; ведомость координат - 1.

Тематический план геодезической практики

Наименование тем практики

Трассирование и разбивка пикетажа.

Продольное и поперечное нивелирование трассы.

2.1.4. Содержание геодезической практики

Знать правила техники безопасности при выполнении полевых работ, геодезических работ; охрану окружающей среды при выполнении полевых работ.

Содержание информации, необходимой для формирования знаний

Цели, задачи практики: график проведения практики; распорядок дня. Ознакомление со сроком и программой геодезической практики, с приборами, внутренним распорядком, обязанностями обучающихся по соблюдению трудовой дисциплины. Инструкция по технике безопасности при работе с приборами и вопросы по охране окружающей среды.

Собрание студентов. Получение и выполнение проверок геодезических приборов. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Показ приемов работы с угломерными приборами и угловые измерения.

Связь с учебными дисциплинами

Экологические основы природопользования

Тема 1. Трассирование и разбивка пикетажа

Формируемые умения и навыки

Выполнение всего комплекса работ при трассировании и разбивке пикетажа.

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков

Геодезические приборы, применяемые при трассировании и разбивке пикетажа: назначение, устройство, работа с ними. Последовательность выполнения работ. Состав всех звеньев (трассировщика, угломерщика, пикетажиста по закреплению точек трассы); заполнение угломерного и пикетажного журналов. Правила заполнения ведомостей: углов поворота, прямых и кривых; закрепление трассы; реперов. Составление плана трассы.

Трассирование в заданном направлении. Плановое закрепление главных точек трассы: начала, вершин углов, конца трассы. Измерение правых по ходу лежащих углов теодолитом с записью отсчетов в угломерный журнал. Вычисление углов поворота трассы, назначение радиусов круговых кривых, вычисление элементов кривых по таблицам с использованием микрокалькуляторов. Измерение трассы мерной лентой с разбивкой пикетажа. Назначение плюсовых точек в характерных местах рельефа и ситуации. Вычисление пикетажного положения главных точек круговой кривой с использованием микрокалькуляторов и закрепление главных точек круговой кривой на местности. Вынос пикетных и других характерных точек с тангенсов на кривую. Разбивка поперечных профилей на косогорных участках трассы (из расчета 1 поперечный профиль на студента). Съемка ситуации по обе стороны от трассы (до 20 м инструментально, а далее до 50 м “на глаз”). Протяженность трассы принимается из расчета 3 пикета на одного студента и один угол поворота.

б) закрепления трассы;

в) углов поворота, прямых и кривых.

Составление плана трассы по ведомости углов поворота, прямых и кривых.

1. Угломерный журнал.

2. Пикетажный журнал.

3. Ведомость закрепления трассы.

4. Ведомость реперов.

5. Ведомость углов поворота, прямых и кривых.

6. План трассы в М 1:5000, формат А4х4.

7. Расчетно-пояснительная записка.

Связь с учебными дисциплинами

Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов

Экологические основы природопользования

Тема 2. Продольное и поперечное нивелирование трассы

Формируемые умения и навыки

Выполнение комплекса работ при нивелировании трассы.

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков. Геодезические приборы, используемые при продольном и поперечном нивелировании трассы: их назначение, устройство, работа с ними. Производство отсчётов по нивелирной рейке.

Правила заполнения журналов технического и поперечного нивелирования. Обработка журналов. Выполнение графической документации при продольном и поперечном нивелировании трассы.

Нивелировании трассы по пикетажу, используя способ из середины. Полевой контроль нивелирования одним из существующих видов. Нивелирование поперечных профилей. Ведение журналов технического и поперечного нивелирования. Нивелирование реки. Съемка живого сечения реки. Определение продольного уклона реки.

Обработка журналов технического (продольного) и поперечного нивелирования. Составление ведомости невязок высот связующих точек. Составление продольного профиля с нанесением проектной линии (без вписывания вертикальных кривых) и вычислением продольных уклонов, проектных и рабочих отметок для всех точек трассы; определение положения нулевых точек. Составление поперечных профилей трассы. Составление живого сечения реки, плана участка реки с вычислением продольного уклона реки.

1. Журнал технического нивелирования.

2. Журнал поперечного нивелирования.

3. Ведомость невязок высот для связующих точек.

- Продольный профиль автомобильной дороги, масштабы: М верт. 1:500,

5. Поперечные профили трассы М 1:200

6. Живое сечение реки М 1:1007.

7. План реки с вычислением уклона реки М 1:1000.

8. Расчетно-пояснительная записка.

Связь с учебными дисциплинами

Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов

Тема 3. Теодолитная съемка

Формируемые умения и навыки

Выполнение всего комплекса работ при теодолитной съемке.

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков

Геодезические приборы, используемые при теодолитной съемке. Их назначение, устройство, работа с ними. Последовательность выполнения работ.

Заполнение журнала теодолитного хода. Правила составления ведомости координат. Подсчет площади замкнутого полигона по координатам вершин и геометрическим способом. Составление графической документации.

Рекогносцировка местности. Разбивка и закрепление опорной сети в виде замкнутого полигона и диагонального хода (число вершин-1 на студента). Ведение журнала теодолитного хода. Измерение длин сторон теодолитных ходов стальной мерной лентой дважды. Съемка подробностей различными удобными способами (обхода, полярных координат, угловых и линейных засечек, перпендикуляров, створов). Ведение абриса.

Составление ведомости координат: вычисление угловой невязки, ее распределение, дирекционных углов(азимутов) сторон теодолитного хода, румбов сторон, линейной и относительной невязок, координат вершин ходов. Вычисление площади замкнутого полигона по координатам вершин, геометрическим (графическим) способом и планиметром (при наличии прибора). Составление плана участка местности по координатам вершин теодолитного хода.

1. Журнал теодолитного хода.

2. Ведомость координат.

3. Таблица подсчета площади полигона по координатам вершин.

4. План участка местности в М 1:1000, формат А2.

- Копия плана участка местности с определением площади полигона гео-метрическим способом на кальке (можно формат А3).

6. Расчетно-пояснительная записка.

Связь с учебными дисциплинами

Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов

Тема 4. Тахеометрическая съемка

Формируемые умения и навыки

Выполнение комплекса работ при тахеометрической съемке.

Содержание информации, необходимой для формирования умений и навыков

Геодезические приборы, используемые при тахеометрической съемке: их назначение, устройство, работа с ними. Последовательность выполнения работ. Заполнение журнала тахеометрической съемки. Правила составления ведомости увязки превышений и вычисления высот точек опорной сети. Составление графической документации.

Рекогносцировка местности. Разбивка и закрепление опорной сети (число опорных точек - станций из расчета одна на студента). Установка теодолита (тахеометра) на станции в рабочее положение. Измерение высоты прибора. Определение места нуля вертикального круга. Определение высоты станции методом тригонометрического нивелирования. Определение высоты 1-ой станции путем проложения нивелирного хода от ближайшей пикетной точки трассы. Съемка рельефа местности с помощью реечных точек вокруг станции (число реечных точек не менее 10). Съемка ситуации местности. Составление абриса. Ведение журнала тахеометрической съемки.

Камеральные работы Составление ведомости координат. Составление ведомости, увязки превышений и вычисление высот точек. Вычисление высот реечных точек. Составление плана участка местности в горизонталях. Составление кальки высот.

1. Журнал тахеометрической съемки.

- Журнал тригонометрического нивелирования.

- Ведомость увязки превышений и вычисления высот точек.

- Ведомость координат.

- План участка местности по координатам вершин опорной сети в М 1:1000, формат А2 с построением горизонталей.

- Калька высот.

- Расчетно-пояснительная записка.

Связь с учебными дисциплинами

Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов

Тема 5. Заключительное занятие

Примерные виды работ

Итоговый контроль знаний. Сдача зачета по практике студентами по каждому виду выполненных работ. Сдача приборов на склад.

Узнать стоимость написания работы -->

Читайте также: