Возьмут ли на работу поваром после курсов

Опубликовано: 17.02.2026

Небольшой спойлер: онлайн-вузы действительно заинтересованы в том, чтобы найти выпускникам работу. Трудоустройство — преимущество в глазах потенциального покупателя и конкурентное преимущество организатора. Найти работу после курсов или повысить свой доход — важный целевой запрос аудитории. Иначе зачем идти учиться?

При этом под гарантиями подразумевается несколько вариантов помощи. Одни онлайн-университеты обещают студенту оффер от партнера, другие устраивают выпускнику «смотрины» потенциальных работодателей на защите диплома. Центр карьерного роста IMBA приглашает выпускников на стажировку и рекомендует учащихся компаниям-партнерам.

Но давайте будем честны: даже такая забота не означает гарантированное трудоустройство. Если студент не обладает профессиональными навыками (hard skills), а также стрессоустойчивостью, самостоятельностью, адаптивностью (soft skills), шансы получить работу существенно снизятся. Работодатель не наймет соискателя только из-за обещаний организатору. Можно ли после курсов устроиться на работу? Давайте разберемся, что для этого сделать.

Выберите направление деятельности

Не всякую специальность можно (да и нужно) осваивать онлайн. Если вас привлекает что-то классическое, например, профессия врача, учителя или инженера, придется получать очное образование. Онлайн-обучение по этим направлениям может дать определенные преференции для выпускника (например, повлиять на разряд или помочь в реализации какой-то задачи), но будет бесполезно в целом. Представьте себе хирурга, который видел скальпель только на экране ноутбука или накладывал швы в виртуальном симуляторе.

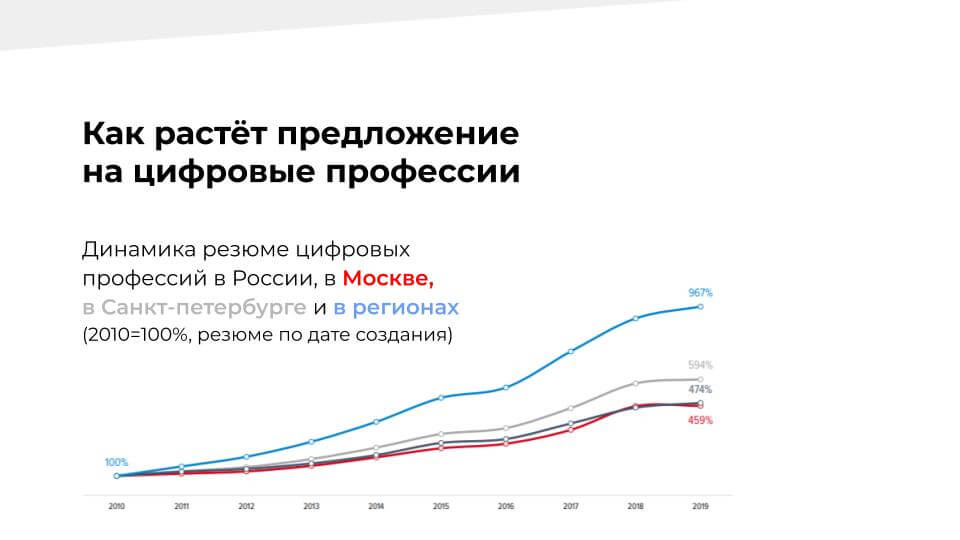

То ли дело digital. За последние годы появилось великое множество профессий, которые связаны с интернетом. За 6 лет спрос на digital-специалистов вырос более чем в два раза. При этом возникшая изначально профессия маркетолога (или специалиста по рекламе) с каждым годом дробится на десятки узких специализаций, связанных с обслуживанием конкретного канала продвижения. Так появились директологи (специалисты по рекламе в Яндекс и Google), таргетологи (профи по рекламе в социальных сетях) даже авитологи (рекламщики в «Авито»).

Чему можно учиться в digital? Как говорит Coursera , онлайн-образование будет полезно для освоения навыков в сфере разработки ПО, дизайна и digital-маркетинга. Казус этих профессий в том, что классическое образование, если и учит, то по устаревшим методичкам и силами усталых теоретиков. Реальные эксперты никогда не променяют любимое и прибыльное дело на пыльную кафедру. Максимум придут на разовую лекцию.

Онлайн-университеты не скупятся на привлечение профессионалов, понимая — c их помощью занятия станут только насыщеннее. Личный бренд преподавателя помогает раскручивать курс, курс поднимает авторитет преподавателя, а студент получает практические знания, которым не научат в вузе.

Есть примеры, когда онлайн-обучение становилось альтернативой высшему образованию. Приведу те, что видел сам. В Ingate медицинский брат работает специалистом по SERM (управление репутацией в интернете), техник по образованию запускает рекламные кампании в Яндекс.Директе. А еще есть разработчик, который оставил вуз на четвертом курсе и сделал карьеру. Необходимые навыки они получали онлайн и закрепляли на рабочем месте.

Не ставьте целью диплом

Школьные годы чудесные оставили нам на память не только первый поцелуй и милые сердцу фотографии, но и серьезную профессиональную деформацию. Успехи измеряли «пятерками» в дневнике, баллами на экзаменах, количеством грамот или цветом диплома. Взрослея, мы тащим за собой этот «багаж» и продолжаем коллекционировать оценки, удостоверения и сертификаты. Чем больше, тем лучше. Но так ли они важны?

Обратимся к опыту лидеров рынка, которым рано или поздно последуют все. В 2018 году Google, Apple, IBM, Ernst & Young и несколько других технологических гигантов изменили отношение к образованию соискателя : диплом вуза или колледжа больше не важен для трудоустройства. По мнению работодателей, человек достичь успеха в любой деятельности, несмотря на образование.

Возьмут ли на работу после онлайн-курса? Да, но на собеседовании «красивая бумага» не станет щитом от проверки реальных скиллов. Проверяют всех: и опытных профессионалов, и новичков. Начинающего программиста попросят показать код, дизайнера — портфолио, выпускника без опыта протестируют с помощью метода кейсов или ролевой игры. Диплом с фамилией сыграет свою роль, только если за ним стоят практические навыки.

Примите ваши иллюзии

Теперь поговорим о том, как получить пресловутые hard skills. Для начала необходимо принять несовершенство человеческого мозга. Существуют так называемые когнитивные искажения — стереотипы, которые укрепились в нашем сознании. Одно из популярных когнитивных искажений — иллюзия понимания. Человек уверен, что разбирается в чем-то, но на деле просто обобщает ранее полученную информацию из разных источников.

Психологи из Йельского университета доказали, что частично за это несет ответственность цифровая среда. Благодаря Google, мы думаем, что знаем значительно больше, чем есть на самом деле. Хотите проверить? Попробуйте без поисковиков объяснить принцип работы дверного замка или застежки молнии.

Есть еще одна опасная иллюзия — умения. По статистике, треть аварийных ситуаций происходит по вине выпускников автошкол, вроде бы готовых проэкзаменованных специалистов. В интернет-маркетинге риски не так высоки, как на дороге, но мы регулярно сталкиваемся с необоснованными требованиями молодых соискателей.

Сами по себе иллюзии абсолютно естественны, но только если они не превращаются в навязчивую идею. Если вам отказали на собеседовании несколько раз подряд, уточните причины. В случае отказа по недостатку компетенций, подтяните свои слабые стороны на онлайн-курсах.

Учитесь осознанно

Понимание превращается в умение только с практикой, а навыки прокачиваются после определенного числа повторений. Существует популярная теория 10000 часов — чтобы стать профессионалом в своем деле, нужно потратить именно столько времени. Чуть позже авторы оригинального исследования указали, что теория была неверно истолкована. Чтобы достичь успеха, недостаточно механических повторений — нужно использовать метод «сознательной практики».

Смысл методики в том, что человек должен постоянно держать в голове цель своей учебы, выходить из зоны комфорта и прислушиваться к советам более опытных коллег. Одним из примеров целеустремленности являются звезды спорта. Так, Коби Брайант по несколько часов практиковал одни прыжки (пока его партнеры играли в баскетбол), поскольку считал себя недостаточно сильным в этом компоненте игры.

Мы максимум из возможного: предоставляем практику на реальных клиентских сайтах или своем проекте. Но как студент учится: выкладывается ли полностью, добирает ли знания в поисковиках или лениво повторяет за преподавателем, параллельно просматривая видео в TikTok, никто не знает.

Будьте критичны к оценке собственного уровня и попробуйте учиться осознанно. После каждой лекции или домашнего задания спрашивайте себя — чему научились, стали ли вы сильнее как специалист, где и как можно сразу применить полученные знания на практике. Если ваша работа связана с digital, берите заказы на биржах фриланса, помогите друзьям или просто работайте в стол. С нужным числом повторений возрастает и мастерство.

Получите максимум от онлайн-курса

Развитие навыков — главное, но не все. Онлайн-курсы предоставляют много возможностей повысить свою «цену» на рынке, если этим правильно пользоваться. Чем еще может помочь онлайн-университет:

Получить ценную обратную связь. Чтобы стать профессионалом, необходимо получить свою долю повторений и качественной обратной связи. Поэтому, например, «сливные» курсы на торрентах бесполезны — там нет домашних заданий и контроля со стороны преподавателей.

Добавить реальные проекты в портфолио. При прочих равных работодатель выбирает по одежке. Онлайн-курс позволяет поработать над реальными проектами и положить их в портфолио. Даже если задание будет выполнено с ошибками, наниматель увидит логику принятия решений и оценит стремление соискателя развиваться.

Познакомиться с экспертами. Онлайн-курс дает обратную связь от экспертов, а если защита диплома проходит очно — еще и возможность познакомится с ними лично. Но все это теряет смысл, если не общаться. Задавайте вопросы в общем чате, стучитесь в телеграм или на корпоративную почту — ищущим да воздастся.

Завести полезные связи. Проходя курсы, студент знакомится с другими обучающимися в закрытых чатах и очно, заводит полезные знакомства. Неформальное общение остается и после учебы, а иногда даже приносит профит в виде вакансий. Нескольких выпускников IMBA приглашали на работу их однокашники из крупных компаний.

Каждый год из специальных учебных заведений выпускается не одна тысяча человек, которые должны сделать кафе и рестораны нашей страны вкуснее и интересней.

Почти семь лет назад мы решили выяснить, что у этих людей в голове и чем они собираются кормить. Для чего проинспектировали несколько лучших московских кулинарных колледжей, отобрали подающих надежды студентов и зафиксировали их кредо и внешний облик.

Материал вышел в журнале «Афиша-Еда» в марте 2010 года — а в ноябре и декабре 2016-го мы разыскали наших героев. Узнали, кем они стали, расспросили, что им дало кулинарное образование — и какой они видят свою карьеру.

И сняли их портреты.

Алексей Саввин

2010: Московский художественно-педагогический колледж технологии и дизайна

Современная русская кухня должна быть основана на многолетних традициях, должна отражать менталитет. И должна как-то развиваться, конечно. Какое-то должно быть в ней новое обаяние, как у Джейми Оливера. Она не должна быть слишком сложной, хотя я, конечно, с уважением отношусь к опытам Анатолия Комма и Хестона Блюменталя: в их блюдах все так сбалансировано — вкус, запах, консистенция, дизайн.

2016: шеф-повар бара «Луч»

Моя карьера после колледжа развивалась довольно забавно. Одним из первых мест работы был бар «Луч», где я отработал обычным поваром год или два. Ушел на позицию су-шефа в новиковский ресторан Roni, потом работал шеф-поваром в ресторане в Долгопрудном, а полгода назад вернулся в «Луч» уже на позицию шеф-повара.

Мы берем в «Луч» практикантов. Я вижу разницу между тем, что было раньше и сейчас. Я пришел в колледж после 11-го класса, уже понимая, что мне надо от жизни. И ребята в моей группе тоже понимали, зачем они учатся. Сейчас люди идут учиться после 9-го класса — а что в этом возрасте поймешь про себя? Много времени тратится просто на то, чтобы объяснить им, что это за профессия. Хотя ребята стараются.

Я считаю, что мне очень повезло. Я занимаюсь тем, что мне нравится, что не отягощает. В этом плане я чувствую себя так же, как 7 лет назад. Но мое восприятие кухни полностью изменилось, я ушел в азиатское направление, а от русской отошел максимально настолько, насколько это возможно. Потому что мне нравится взрыв азиатских вкусов и сочетаний. А русская кухня для меня — домашняя.

Павел Курилов

2010: Московский художественно-педагогический колледж технологии и дизайна

Русская кухня — это вообще сложное понятие. В России всегда была русская печь, в ней тушили, настаивали, томили, но не жарили. Отсюда в русской кухне каши, томленые щи, густые и жирные супы. В том числе кислые супы. Русскую кухню во многом сделали немцы, французы. Я знаю, чего не хватает русским поварам, — им не хватает собственной души, ее надо вкладывать в каждую тарелку.

2016: начальник службы питания ОК «Ватутинки» при Управлении делами Президента РФ

В нашем колледже был потрясающий педагогический состав. Евгения Андреевна Литвинова — педагог от Бога! Она нас натаскивала, обучала. Как сейчас учат в колледжах — день и ночь. Мы изучали все и нам было интересно. Мы были и повара и художники: можно было приготовить тяп-ляп и отдать, как в столовой, а нас учили из простого делать шедевры. Многое преподавалось в игровой форме, и нам было интересно потом делиться знаниями с младшими. Может, поэтому многие из нас шли работать преподавателями.

Колледж дал толчок в жизнь. В моей группе было 15 человек, из них 10–12 работают по специальности. Некоторые из моих однокурсников плохо учились, прогуливали, но все равно стали хорошими специалистами, некоторые — уже шеф-повара. Сейчас же идет урезание программ. Ко мне на практику приходят студенты третьего курса, которые не умеют держать в руках нож. Нам приходится тратить время на обучение, хотя это должно делать учебное учреждение. Вот так сейчас работает образование по данной специальности.

Во время учебы я проходил практику в оздоровительном комплексе «Ватутинки». По окончании учебы я проработал два года мастером производственного обучения, а потом меня позвали в ОК на позицию шеф-повара. Кухня здесь была совдеповской, обычная столовая. Я приложил массу усилий, чтобы изменить подачу, ввести новые блюда на базе русской кухни. Это было непросто, потому что большинство поваров на тот момент не обновляли свой опыт в течение долгого срока. Зато все два года, что я проработал шефом, мы брали первые места по новогодним столам (среди учреждений, относящихся в управделами, ежегодно проходит конкурс по представлению новогодних столов высшим эшелонам власти). Кстати, сейчас поднимается вопрос о переводе всех столовых в учреждениях управления на русскую кухню.

Еще через два года ресторан закрылся на реконструкцию и меня пригласили на позицию заместителя начальника службы питания. Со временем я стал руководителем службы. Я отвечаю за организацию всех мероприятий, мы кормим, так сказать, вторых лиц государства. Хотя Путин и Медведев к нам тоже заезжали. Первое время работа с бумажками давалась мне очень тяжело, но потом, когда начались планерки и совещания, мне стало интереснее.

Да и китель всегда под рукой. Хочу отвлечься — на кухню! Легко могу встать вместе с поварами, особенно если в ресторане банкет. Бывало, какое-нибудь уполномоченное лицо просит вызвать в зал начальника. Выхожу я в кителе. Он: «Я не звал повара!» Я: «А я не повар!»

Кстати, у меня очень хороший шеф-повар — мой выпускник. Мы полностью обновили коллектив; к сожалению, по решению начальства пожилые сотрудники уступили место молодым.

Сейчас многие начали заниматься русской кухней, это радует. Я по-прежнему мечтаю открыть свой ресторан, душа лежит, конечно, к домашней русской кухне. Мне, например, очень нравится кафе «Пушкин». Но пока хочу набраться опыта работы в госструктуре. Это семейное, думаю, мой дедушка тоже работал в госструктурах.

Пару лет назад я отчислился из университета. Это был третий курс географического факультета. Ладно, формально меня отчислили из-за моей неуспеваемости.

Из личных причин же было абсолютное безразличие к направлению, бесперспективность и конфликт с некоторыми из преподавателей.

Замдекана предложил отчислиться самостоятельно, дабы сохранить за собой место и в будущем перепоступить, но уже на платной основе (чего я, естественно, не сделал).

А как же армия? Не знаю, можно назвать это везением или нет, но обнаружившаяся по стечению обстоятельств астма позволила мне миновать участь тысяч молодых парней, марширующих по призыву.

Реакция родителей на все эти события была вполне ожидаемой и оправданной: «Вали работать!» Встал вопрос, куда податься и где бы раздобыть денег.

Этой историей поделился мой читатель Леонид.

Как я стал поваром

У меня никогда не было особой тяги к кулинарии. Она была для меня дремучим лес, который я всегда обходил стороной.

Буквально 2 года назад все мои изыскания в этой области ограничивались пельменями, «Роллтоном», а вершиной была сваренная без ничего картошка. Но повороты в жизни случаются.

Конкретно этот хоть и пошел в целом мне на пользу, но основательно разрушил мои наивные представления о профессии повара.

За 2 года работы в этой сфере я понял, что это тяжелый физический труд и настоящее испытание для ваших нервов.

Доведение до автоматизма всех процессов и никаких вольностей. Практически все мои бывшие коллеги согласны с тем, что этот труд неблагодарен. Но давайте обо всем по порядку.

Начинал я как обычный студент с самого низкого ранга — работника фастфуда, ведь дело это не требует никакого профильного образования.

Все, что вам нужно, — это стрессоустойчивость, внимание и санитарная книжка. С последней мне повезло, я оформил ее за счет работодателя в частной клинике.

Продвинувшись чуть дальше, я устроился в кафе-бар, который специализировался на приготовлении качественных и очень вкусных гамбургеров по традиционным рецептам.

Там я и приобрел первые профессиональные поварские навыки.

Это приготовление мяса, теста, соусов и многое другое. Заведение, к сожалению, закрылось. Его хозяин готовился к переезду в другой регион.

Наша команда почти всем составом ушла в кафе-ресторан итальянской кухни. Случилось это не единовременно, поэтому на момент моего собеседования некоторые уже успели проработать там около месяца.

Не буду скрывать — мне повезло, ведь взяли меня в этот итальянский ресторан по блату. Практически у всех моих новых и старых коллег как минимум был диплом об окончании колледжа.

Кафе было оригинальным гибридом: быстрота выдачи заказов, доставка и акции как в фастфуде, свежеприготовленные и красиво поданные блюда как в ресторане.

Все делалось на месте, без полуфабрикатов.

Если про стажировку в предыдущих местах я не упоминал, то про эту сказать обязан. Она продлилась полтора месяца (для сравнения: в первых двух я стажировался максимум неделю).

Меня учили буквально всему с нуля — от правильного положения ножа при нарезке до посекундного приготовления каждого блюда. Самые обширные знания в кулинарии я получил именно здесь.

Теперь я могу похвастаться умением готовить ризотто, пасты с разнообразными начинками, равиоли, картофельные ньокки, и, конечно же, вкуснейшую пиццу.

Мой обычный рабочий день

Как же проходит рабочий день повара? Элементарно — непрерывные заготовки и приготовление блюд. Ничего из ряда вон выходящего. Львиная доля времени уходит именно на это.

Все зациклено, покуда рабочий день не закончится. Нарезал ингредиенты — сделал заказ. Раскатал тесто — снова сделал заказ. Помыл рабочее место и, о чудо, — идешь делать заказ.

Никаких импровизаций. Все по технологиям, все по граммам, все в правильной последовательности. Никакой романтики. Чем больше гостей, тем меньше у тебя времени на элементарные передышки.

Четкого обеденного перерыва нет, поэтому при длинном потоке людей можно остаться без еды до вечера. Бывало, и на весь день.

Спасти себя от голодного обморока в такие моменты можно, лишь втихаря подъедая нарезку для блюд из холодильника. Один и тот же процесс каждый день.

Работа есть всегда, но не всегда удается качественно ее выполнять. Любому терпению есть предел.

Почему я уволился

Чтобы наконец-таки решиться на увольнение, мне понадобился немалый ряд причин.

- Посетитель всегда прав.

Это фундаментальное правило. Сделать с этим что-либо просто невозможно. Нередки случаи, когда недовольный гость не желает разбираться с проблемой мирным путем.

Он предпочитает вылить весь негатив на вас или коллег. Были и доброжелательные люди, к сожалению, их меньшинство.

- Всегда улыбайся.

Не имеет значения, какое у тебя сегодня настроение, спал ли ты плохо или просто банально устал. Ты работаешь на открытой кухне, а значит, обязан привлекать гостей своим располагающим видом.

Разумеется, регулярно этого не делал никто. Но слушать недовольные возгласы от директора мало кому нравилось.

- Халатность руководства.

Постоянная жара на кухне, и к кому ни обращайся, проблему целенаправленно игнорируют. Задержка зарплат: «Сам же видишь, кризис» или «Чего ты хочешь, выручка маленькая».

И неважно, что у любого бизнесмена на случай экстренных ситуаций должна быть финансовая подушка.

Перекидывание сторонних обязанностей. При открытии новых точек на помощь почему-то зовут поваров. Собирать стеллажи, передвигать мебель, прибираться. Все для экономии, и это в порядке вещей.

- График гибкий, а по факту работаешь 4/1.

Нехватка персонала, кто-то не вышел на работу, из-за большого количества посетителей нужны дополнительные руки и подобные причины.

Отказаться-то можно, но хорошего отношения потом ждать не стоит. Бывали и двухнедельные «забеги» без выходных.

Все это однажды навалилось настолько, что оставаться уже не было сил. Весь энтузиазм за время работы просто кончился.

Зарплата, перспективы и льготы

Зарплата конкретно у нас зависела от знания трех «станций» — салатов и закусок, пасты, пиццы. На каждой из них, после изучения всех технологий и граммовок, проходит небольшой экзамен.

Вы должны приготовить блюдо в присутствии шеф-повара.

За сдачу первой, самой простой, новичок получает почасовую оплату в 80 рублей, плюс премия за выполнение дневного плана и процент с продаж. Не стоит даже пытаться вникнуть в схему его подсчета.

Мой начальник был крайне смекалистым и хитрым человеком, в прошлом он экономист и банкир. Объяснял так, что желания задавать вопрос снова больше не возникало.

За каждую последующую «станцию» к почасовой оплате прибавляется 10 рублей. За стаж работы в 4 года повар получает дополнительную десятку.

В этой компании я пробыл лишь один год и получал 100 рублей в час с прибавкой тех же процентов. За месяц заработная плата составляла от 20 до 28 тысяч в зависимости от общей выручки.

Из перспектив при должном упорстве можно получить повышение до су-шефа. Это дает прибавку в 5 тысяч рублей.

Но, по правде говоря, прибавка кажется смехотворной в сравнении с количеством новых обязанностей и ответственностью.

Конечно, стоит упомянуть про единичный случай повышения до должности шеф-повара за все время существования заведения (по слухам, этот человек раньше работал слесарем).

Шеф-повар получает установленный оклад примерно в 40 тысяч рублей. Льготы как таковые отсутствуют. Единственное — предлагается скидка на все меню 20 %.

Вообще, подводя некий итог, ловлю себя на мысли, что я все же любил эту работу. Даже этот ушат минусов компенсировался великолепным, нет, лучшим коллективом в моей жизни, который был для меня как вторая семья.

Только благодаря этим людям я не забросил все это незамедлительно. Я весьма мало продержался. Два года — совсем небольшой срок для подобной работы.

Стрессоустойчивость моя оставляет желать лучшего.

А вы? Считаете ли себя человеком с крепкими нервами? В таком случае — вот вам настоящее крещение боем.

20 октября все повара планеты отмечают свой профессиональный праздник — в 2004 году его учредила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ. Умение готовить разнообразные блюда и возможность карьерного роста — безусловные плюсы такой работы. Однако у неё есть и минусы: серьёзные физические и психологические нагрузки. Опрошенные NEWS.ru эксперты по приготовлению пищи рассказали о проблемах со здоровьем, которые подстерегают их чаще всего.

Ожоги, порезы, ушибы — без них не обходится работа ни одного повара. Но это ещё не самые серьёзные возможные проблемы со здоровьем, сообщил в беседе с NEWS.ru шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Уже через четыре-пять лет после старта карьеры у большинства работников общепита начинаются проблемы с суставами, позвоночником, появляются грыжи и варикозное расширение вен. Также повара склонны к регулярному заболеванию ОРВИ из-за перепадов температур. Например, сотрудник горячего цеха часто перемещается в холодный и наоборот.

Повара — это тяжелобольные люди уже к 40 годам. Нормальные в эту профессию не идут. В неё идут фанатики, которые влюблены в своё дело.

Анатолий Крюков

шеф-повар, член ассоциации поваров РоссииИз-за специфики труда повара имеют избыточную массу тела — это негативно отражается на опорно-двигательном аппарате и суставах нижних конечностей, сообщил в беседе с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Самые распространённые болезни работников общепита — это остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, протрузии и грыжи дисков, плоскостопие, артрозы. Чтобы снизить риск возникновения профессиональных заболеваний, повару раз в полтора-два часа нужно делать перерыв на 15–20 минут, советует врач. При этом не просто сидеть, а стараться закинуть ноги вверх, чтобы начался отток крови из нижних конечностей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ruЖаркая карьера

Вся индустрия общественного питания построена на быстром приготовлении заказов. Работа кулинарного специалиста требует хорошей реакции и умения оперативно принимать решения, сообщил в беседе с NEWS.ru шеф-повар Андрей Рывкин. Поэтому сотрудники отрасли испытывают серьёзные стрессовые нагрузки, которые часто выливаются в нервное истощение.

В профильных учебных заведениях России практически отсутствует подготовка к работе в экстремальных условиях — на кухне. Поэтому большинство сотрудников «дезорганизованы и психологически неустойчивы». Чтобы это изменить, необходимо пересмотреть образовательные программы, а также нанимать психологов на производства, отметил Рывкин.

Согласно закону «О специальной оценке условий труда», профессия повара относится к третьему классу вредности. Его присвоили из-за некомфортных параметров микроклимата и постоянного пребывания на ногах. Поэтому поварам положены некоторые льготы. Например, дополнительный оплачиваемый отпуск — минимум семь дней, компенсации «за вредность» в размере минимум 4% от тарифной ставки или оклада, а также сокращённая продолжительность рабочей недели.

Однако перечисленные условия соблюдают только в государственных компаниях, в частных же — крайне редко, рассказал Анатолий Крюков. Это связано также с постепенным упрощением работы повара. Например, на смену плитам с чугунными блинами приходят индукционные, которые не создают в помещении высокой температуры. К тому же сами сотрудники часто заинтересованы в том, чтобы брать как можно больше смен и меньше отдыхать.

Стоит отметить, что профессия повара остаётся достаточно низкооплачиваемой даже в Москве. По оценке Анатолия Крюкова, в настоящее время средняя зарплата работника кухни в столице составляет 40–45 тысяч рублей, в регионах — 25–30 тысяч. При этом за последние 20 лет размер выплат поварам практически не изменился. Так, получать действительно достойную зарплату могут сушефы и шеф-повара. Однако в сфере общественного питания наблюдается быстрый карьерный рост, поэтому дорасти до начальника рядовой повар может уже через несколько лет успешной работы.

После университета я захотела освоить профессию повара-кондитера.

До этого я изучала логистику. Это было интересно, но мне хотелось творить. Меня интересовало приготовление кондитерских изделий, поэтому я решила превратить увлечение в профессию — и поступила в петербургский колледж на повара-кондитера.

Я боялась, что приличное среднее образование осталось в эпохе Советского Союза и колледжи готовят специалистов, не приспособленных к современным условиям труда. Оказалось, что это не совсем так.

Расскажу о своем опыте.

Почему колледж

Я рассматривала два варианта — вуз и колледж. Курсы мне не подошли: они дорогие и при этом не дают фундаментальных знаний.

В одном из вузов Петербурга я нашла программу «Технология продукции и организация ресторанного дела». Учеба заняла бы четыре года и стоила 180 000 рублей в год. Еще мне пришлось бы сдавать ЕГЭ по химии, а это непросто. Учитывая, что я только окончила университет, еще четыре года тратить на учебу мне совершенно не хотелось.

В итоге я решила отучиться в колледже по специальности «Повар-кондитер». Меня привлекло бесплатное обучение и короткий срок учебы — всего 10 месяцев. Сдавать ЕГЭ не надо, спрашивали только школьный аттестат. Я выбрала два колледжа и посетила оба, когда они приглашали абитуриентов.

В первом колледже мне не очень понравилось. Я чувствовала себя как в школе: обстановка несовременная, лабораторные классы не показывали, весь день открытых дверей состоял из одной только лекции преподавателей. После такого впечатления во второй колледж идти уже не хотелось. Но я все же сходила — и не зря.

Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга меня приятно впечатлил. Для абитуриентов провели экскурсию по колледжу и показали лабораторные кабинеты, даже угостили едой. Я решила, что буду поступать сюда.

Так как ранее я не получала среднее профессиональное образование, учиться мне можно было бесплатно.

Поступление

Я поступала в колледж в июле 2016 года. Мне показалось, что главное при поступлении — удачно пройти собеседование. Я рассказала приемной комиссии, что увлекаюсь кулинарией, и всячески дала понять, что правда хочу учиться. Возможно, мне также помог аттестат без троек. В итоге я поступила на бесплатное обучение.

Для поступления и зачисления мне понадобились такие документы:

- Школьный аттестат.

- Анкета.

- Фотография 3 на 4 — 7 штук.

- Ксерокопия паспорта — 3 штуки.

- Ксерокопия СНИЛС.

- Медицинская справка формы 086/у .

- Сертификат о прививках.

- Справка из туберкулезного и психоневрологического диспансера.

Трудности могут возникнуть только с медицинской справкой 086/у . В Санкт-Петербурге такую справку выдают бесплатно выпускникам школ, она действительна год.

Если вы окончили школу больше года назад, то справку придется получать снова, но уже платно. Ее оформят за 1500 рублей в любом медицинском центре. Понадобится посетить врачей: терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра, нарколога, сдать анализы крови и мочи, сделать флюорографию и ЭКГ. Пройти всех врачей и получить необходимые результаты исследований можно за один день.

Униформа для занятий

Чтобы ходить на лабораторные занятия, понадобятся поварской нож и специальная форма: китель, фартук, штаны, колпак, обувь. Форма и нож мне обошлись примерно в 3 тысячи рублей.

Среди поваров модно покупать резиновые кроксы. Работать в такой обуви удобнее всего, потому что в общепите скользкий пол: его часто моют, иногда поливают прямо из шланга.

Теоретические занятия

Учебный процесс построен так: 2,5 месяца теории, затем 2,5 месяца практики на предприятии, снова теория и практика, потом экзамены. Теоретическая часть включает лекции и лабораторные работы для закрепления теории. На парах мы изучали разные темы, например первичную обработку овощей, блюда из птицы, блюда из мяса, кондитерские изделия. На лабораторной отрабатывали ту тему, которую проходили на лекциях.

В день у нас было четыре пары, с 9:00 до 15:00. Раз в неделю проходила лабораторная работа, она длилась целый день — с 9:00 до 14:00.

Многие учебники показались мне устаревшими, ориентированными на советскую кухню, где готовили очень много жирного. Нас учили готовить жареные бифштексы, салаты с майонезом, обжаренные в масле картофельные крокеты. Но были и полезные занятия по темам, не меняющимся со временем: как разделывать мясо или птицу, как обрабатывать овощи, какие существуют виды теста. Эти знания мне пригодились.

Учебник, по которому мы изучали кондитерские изделия, — «Технология приготовления мучных кондитерских изделий», авторы Бутейкис Н. Г. , Жукова А. А.

Абсолютно ненужный предмет в колледже поваров-кондитеров — физкультура. Занятие проходило два раза в неделю. Его приходилось посещать из-за требовательного преподавателя. Из-за этого колледж порой напоминал мне школу: если пропустить пару занятий, преподаватель потребует объяснительную записку. После моего университета, где к пропускам физкультуры относились очень либерально, сложно было к такому привыкнуть.

Преподаватели старались дополнять программу современными предметами. Например, у нас были дополнительные занятия по карвингу — художественной резке овощей и фруктов — и лекция по съедобным цветам, которые используются для украшения блюд и очень популярны в современном мире кулинарии.

Лабораторные занятия

Лабораторные работы занимали целый учебный день. Мы готовили на индукционных плитах, пользовались современной техникой: планетарными миксерами, слайсерами, су-видами и вакууматорами.

На лабораторную работу мы приходили в форме и со своим поварским ножом. Продукты выдавали бесплатно. Готовили мы полностью сами, а преподаватели помогали с сервировкой блюда — подсказывали, как сейчас принято это делать.

В начале года всех учеников разделили на 4 группы по 3—5 человек . Блюдо, которое группа готовит на лабораторной, определяли по жребию. На каждую тему было несколько блюд. Например, по теме «Блюда из овощей» на лабораторной надо было готовить картофельные крокеты, овощное рагу, овощи, припущенные в молочном соусе, морковь с зеленым горошком. Моей группе достались крокеты. Занятие заканчивалось дегустацией. Преподаватели оценивали вкус, цвет, консистенцию блюда. В конце занятия можно было съесть все приготовленное.

Больше всего мне запомнилось, как мы готовили куличи для Пасхи. Работать с дрожжевым тестом было сложно.

После лабораторных работ я оставалась смотреть, как учащиеся с другого курса готовятся к конкурсу в Италии. Они учились готовить блюда молекулярной кухни. Молекулярная кухня — это раздел кулинарии, основанный на физико-химических процессах. Например, можно сделать пену со вкусом помидора или желток со вкусом облепихи. Вместе с ними я научилась делать молекулярную пену.

Практика

Первая практика началась через 2,5 месяца учебы и продолжалась до Нового года.

Практика в большинстве случаев не оплачивается, но зато на предприятии можно получить опыт. Еще на такой практике обычно бесплатное питание. Место практики ученик может найти сам, а может пойти туда, куда его отправил колледж. Нам предоставляли хорошие места, например можно было пойти на практику в рестораны сети отелей « Дабл-ю » или «Гранд отель Европа» — это крупные отели в Санкт-Петербурге.

я заплатила за оформление санитарной книжки

Свое место практики я выбирала сама, потому что хотела попрактиковаться в первую очередь с кондитерскими изделиями. Договориться о практике несложно: хорошие рестораны, как правило, не отказываются показать свою кухню и принять практиканта. На обе свои практики я попала по знакомству.

Для работы на предприятиях общепита нужна санитарная книжка. Колледж помогает с оформлением книжки своим студентам. Прямо в здание колледжа приезжают врачи и берут все необходимые анализы. За оформление книжки я заплатила 1500 рублей.

Я стажировалась на производстве в одной из кондитерских Санкт-Петербурга. Первый месяц я работала бесплатно, еще полтора месяца мне платили 600 рублей в день. В конце практики мне даже выдали премию за хорошую работу — 15 тысяч рублей.

График практики зависит от требований колледжа к предприятию, принимающему студента. Моей кондитерской надо было подписать договор с колледжем, в нем указывалось количество часов, которые я должна отработать. Я работала по будням с 9:00 до 16:00 и получила свой первый опыт работы на кондитерском производстве. Каждый день я помогала делать бисквиты, кремы для тортов, выпечку и даже готовить обеды для персонала. Объем работы был большой, в день мы делали около 40—50 тортов .

Во втором полугодии у меня было еще 2,5 месяца практики. Я устроилась на другое кондитерское производство. От первого оно отличалось ассортиментом и объемом работы: тут мы делали всего до 10 тортов в день. Мне казалось, что это очень легко, и я чувствовала себя намного увереннее. Мне сразу предложили платить 15 тысяч как практиканту, а потом быстро предложили устроиться на полную ставку — 30 тысяч. Я согласилась и проработала там все 2,5 месяца. А потом это предприятие закрылось.

я получала на кондитерском производстве — это полная ставка

Хочу уточнить, что мой опыт — это, скорее, исключение. Большинство моих одногруппников проходили неоплачиваемую практику. Многие устроились на те предприятия, куда направил колледж.

Экзамены

Привычных студентам сессий у нас не было. В конце обучения мы сдавали экзамен по теории и практике. На практическом экзамене надо приготовить основное блюдо и кондитерское изделие. У каждого студента свое задание, продукты к экзамену он покупает самостоятельно.

Задания мы выбирали с помощью жребия. Я готовила на экзамене картофельную запеканку с мясом и грибной соус с томатами, пекла песочное печенье. На продукты я потратила 500 рублей. Эти деньги колледж не возмещает.

Блюда оценивает экзаменационная комиссия — преподаватели и шеф-повара различных ресторанов. Мне задали несколько несложных вопросов по моему блюду, я ответила и получила оценку «отлично».

Один из членов комиссии даже предложил мне выйти на работу к нему на предприятие, но я отказалась. Он искал сотрудника в холодный цех, где готовят салаты и закуски. А я хотела работать кондитером.

В целом могу сказать, что и учеба, и экзамены дались мне легко.

Приятные бонусы

Дополнительные плюсы учебы в колледже — бесплатное питание в столовой и льготный проездной. Еще нам платили стипендию и компенсировали расходы на питание во время практики.

Стипендия небольшая — 500 рублей в месяц. Я получила 5000 рублей за все время учебы. Пока студент находится на практике в предприятиях общепита, ему выплачивают компенсацию за питание — это примерно 3 тысячи рублей в месяц. Я не тратила эти деньги, потому что на практике нас всегда кормили. За пять месяцев накопила 15 тысяч рублей.

Льготный проездной для учащихся колледжа стоит около 500 рублей, оформить его можно на любой станции метрополитена. Это выгодно: в университете я отдавала за проездной 1000 рублей, а сейчас приходится тратить около 2500 рублей.

я накопила за время учебы

Так за год я накопила 20 тысяч рублей. На эти деньги я купила билет на самолет и отправилась в Париж изучать местные кондитерские.

Потратила на кулинарное образование — 10 500 Р

| Книги и журналы | 4000 Р |

| Поварская форма | 2500 Р |

| Санитарная книжка | 1500 Р |

| Справка для поступления | 1500 Р |

| Нож | 500 Р |

| Продукты на экзамен | 500 Р |

| Обучение | 0 Р |

После колледжа

Чтобы стать профессионалом, нужно много времени уделять самообучению. Я ходила на конференции для кондитеров, участвовала в конкурсах, читала много книг и журналов, изучала биографии известных шефов, получала опыт на работе.

В Петербурге есть несколько ресторанов, кухня которых меня вдохновляет. Это «Кококо», «Дуо», Gras, Mapuche, Birch, All Seasons. Уже после учебы я побывала в «Кококо» на практике. Там познакомилась с новым оборудованием, узнала много нового о работе с шоколадом, пробовала шоколад с шишками, варенье из лепестков шиповника, тарталетки из черемухи и другие уникальные блюда. После практики мне выдали рекомендательное письмо, которое помогло мне устроиться на работу в петербургский ресторан «Библиотека» кондитером.

Учеба в колледже оказалась интересной: я ничуть не жалею, что год училась и получила такой опыт. Я стала более разборчиво относиться к еде и получила дополнительную профессию, которая никогда не оставит меня без работы.

Если вы задумываетесь о кулинарном образовании, советую сначала отучиться в таком колледже в России и только потом получать высшее образование в этой сфере или ехать учиться за границу. Иначе вы можете потратить кучу денег, а потом вдруг понять, что эта профессия совершенно вам не подходит.

Я много раз слышала, что профессия повара-кондитера предполагает тяжелую физическую работу. Но поняла я это только во время практики, когда из-за чрезмерной нагрузки у меня воспалились связки на ноге. Проводить на ногах по 10—12 часов в день действительно тяжело.

После учебы я работала кондитером в общей сложности полтора года. Оказалось, что это тяжелая и рутинная работа, где почти нет простора для творчества. В итоге я сменила работу и сейчас работаю менеджером по логистике на предприятии, которое продает хлебопекарное и кондитерское оборудование. Мне пригодились сразу две мои профессии: я разбираюсь в логистике, понимаю специфику кулинарного оборудования и знаю, как им пользоваться.

Читайте также: