Выгорание на работе что делать лабковский

Опубликовано: 17.02.2026

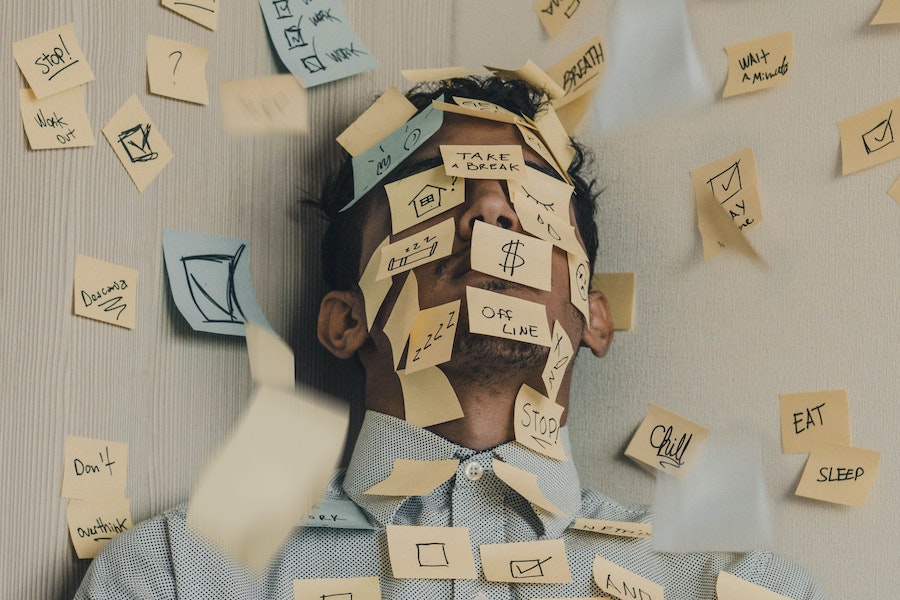

Мы по привычке ассоциируем этот термин с карьерой, но выгорание может возникнуть и в семейной жизни, и в материнстве, и даже в творчестве. Как его распознать? Как отличить от депрессии? И главное, как с ним бороться?

Большинство из нас уверены, что выгорание — это про кого-то другого. Я и сама думала так же. При слове «выгорание» я мысленно представляла пустую алюминиевую гильзу из-под чайной свечи, а в ней, на донышке, остаток обгоревшего фитиля. Нет, это точно не про меня. Нам кажется, что такие вещи происходят лишь с теми, кто работает сутками на износ, буквально горит на работе. Свое собственное состояние мы привычно объясняем усталостью, но в этом и есть тихое коварство выгорания — оно подкрадывается незаметно.

В какой-то момент вы понимаете, что от теплого пламени внутри остался лишь тот самый обгоревший фитилек. Когда я сама заметила у себя симптомы выгорания? Наверное, когда исчезли положительные эмоции, а их место заняло легкое раздражение. «Неужели это оно? Не может быть! Я же психолог!»

В правильности своих подозрений я убедилась позже, когда сама пришла на психотерапию. Помните старый анекдот про поддельные елочные игрушки, с которыми все в порядке, но они «не радуют»? Вот и у меня было так же. Не то чтобы они не радовали, но мне совсем не хотелось включаться в предновогоднюю суету, ставить елку, украшать дом, бегать за подарками. И после новогодних каникул ничего не изменилось. Тогда и стало понятно, что пора что-то менять.

В моем случае «свеча» выгорела не вся. Слово «выгорание» очень точно говорит о том, что происходит у человека внутри, — он чувствует себя именно выжженным. На первых порах это может быть не особо заметно: ну нет у человека настроения. Ну нет сил, нет эмоций. Подумаешь, со всеми бывает, все устают, и вообще жизнь сложная штука.

Но если вы пропустили первые звоночки, то со временем тоненький звук предупредительного колокольчика превращается в оглушающий звон. Появляется ощущение тревожности, неудовлетворенности всем и всеми. Не хочется общаться даже с близкими. Работа, которая раньше была в радость, уже не нравится. То, что приносило радость и удовольствие, начинает все больше раздражать. Постепенно раздражение в адрес коллег и близких нарастает, падает самооценка. Появляются приступы отчаяния.

В таком состоянии общаться с людьми становится все труднее. Мир рисуется в черно-серых красках. Все воспринимается обостренно, болезненно. И чтобы не было так больно, психика выключает эмоции, защищая себя. Организм начинает работать в режиме энергосбережения, расходуя силы лишь на самое необходимое. На обеспечение жизненно важных процессов. И вот тогда приходит безразличие ко всему. Это и есть тот самый оглушительный звон.

Важно помнить, что ресурсы психики и тела не бесконечны. Например, мы не можем долго бодрствовать, организму нужен сон. Выкладываться на работе каждый день на 100% тоже невозможно. У каждого из нас свой лимит, и он зависит от очень многих факторов. От образа жизни человека, от того, в какой ситуации он сейчас находится, от времени года и времени суток.

Например, на общение с неприятными людьми мы тратим гораздо больше сил, чем обычно. И если человек регулярно переступает этот предел, начинается истощение, а за ним и выгорание.

С точки зрения психосоматики от выгорания страдает тот, у кого в детстве были плохие отношения с родителем того же пола. Такая ситуация в семье становится фундаментом многих проблем. Ребенок всеми силами старается заработать внимание родителей, заслужить их любовь. И продолжает делать это, став уже взрослым. Например, переносит на начальника роль своего родителя и пытается заслужить его любовь или хотя бы признание своих заслуг. Если этого не происходит, самооценка падает, вера в себя испаряется. Возникает ощущение тщетности усилий. «Я будто сражаюсь с ветряными мельницами» — такими словами описал этот состояние один из моих клиентов.

Раньше принято было считать, что выгорание может быть вызвано только работой. Но сейчас я все чаще наблюдаю выгорание в семье. Это происходит, когда вы не получаете удовольствия от того, что делаете для семьи. Когда ваш вклад превышает отдачу. Все, что вы делаете, воспринимается как должное. Хотя и у работы в семье, и у работы в офисе много общего. По большому счету, семья — это тоже работа, только без выходных.

Многие из моих клиенток жалуются на то, что не получают поддержки от близких. Женщине кажется, что она обречена «тянуть лямку». Вечером вы говорите домашним, что устали, а в ответ слышите: «А что ты такого делала целый день? Ты же дома сидишь!»

После этих слов появляется ощущение беспомощности, обиды, безнадежности и — чаще всего — гнева. Именно он стоит за обидой и беспомощностью. Это и есть, на мой взгляд, главное отличие синдрома эмоционального выгорания от депрессии. В основе депрессии лежит страх, в основе выгорания — гнев. Симптомы настолько похожи, что специалистам бывает трудно различить их.

Для большинства женщин, которые выбрали семью своим основным занятием, выгорание стало реальным. Выгорание возможно и у творческих людей, в тех кругах, где существует жесткая конкуренция, например, в модельном бизнесе.

Обычно люди с синдромом эмоционального выгорания обращаются к специалистам, когда уже нет ни сил, ни желаний, ни эмоций. В этом состоянии человек перестает заботиться прежде всего о себе. Но именно через эту заботу и лежит путь к выздоровлению.

Как же вернуться в «нормальное» состояние, превратиться из черного фитиля обратно в ровное и красивое пламя?

1. Помогаем внутреннему ребенку. Как родитель выражает любовь? В основном, через тело: ласковые прикосновения, поглаживания, объятия. И это первое, что вы можете сделать самостоятельно. Уделите внимание своему телу. Сделайте самомассаж. Растирание тела щеткой снизу вверх очень хорошо действует на лимфу. Другой вариант — похлопывания по меридианам, которые идут по рукам и ногам сверху вниз и снизу вверх. Можно просто помассировать шею и плечи в тот момент, когда вы почувствовали себя усталым посреди рабочего дня.

2. Оставляем рабочие проблемы на работе. Как? С помощью одежды. Возвращаясь с работы домой, переодевайтесь. Сразу. В любимое, удобное и красивое. Ритуал переодевания может включать или выключать ту роль, которая для вас так энергозатратна. Если у вас на работе есть сменная обувь, то переобувание в конце дня может стать этим самым ритуалом: заканчивая работу, вы снимаете «рабочую» обувь, и вместе с ней оставляете в офисе все рабочие проблемы. Так же и дома. Надевая домашнюю одежду, вы словно включаете ту роль, которая нужна в данный момент: хозяйки, мамы, любимой жены.

3. Медитируем. Это ежедневная практика очищения ума. Именно беспокойный ум создает напряжение, которое вытягивает все наши силы. Уделите этому внимание.

4. Подключаем физические нагрузки. Постарайтесь подойти к ним осознанно, ощутить свое тело во время выполнения упражнений. Пусть ваш ум сосредоточится именно на ощущениях в теле, а не на рабочих моментах, которые были или будут. В этот пункт я бы включила любые телесные практики — баня, массаж, прогулки, бег, плавание. Прочувствуйте свое тело, каждую мышцу!

5. Практикуем диджитал детокс и дышим. Ежедневно. На несколько минут отключите все средства связи, компьютер, музыку, кино. Займитесь в это время осознанным дыханием. Пяти минут наблюдения за тем, как вы дышите, будет достаточно, чтобы организм успел перезарядиться. Это только ваши пять минут, больше ничьи.

6. Спим. Здоровый сон — лучший способ восстановить силы. Постарайтесь к вечеру постепенно снижать активность. Чтобы не было бессонницы, можно заварить успокаивающий чай с мелиссой, валерианой, пустырником или мятой. Высыпайтесь! Это мое любимое лекарство от разных болезней, и оно действительно помогает.

— Тогда, когда человек не может реализоваться, найти себя.

Начинается это еще в школе. Ребенок плохо учится, его шпыняют, он еле сдает выпускные экзамены и выбирает не профессию, к которой душа лежит, а ВУЗ, в который есть шанс поступить. На работу устраивается по тому же ущербному принципу. Вакансия – попроще, еще на собеседовании работодателю становится ясно, что соискатель не уверен в себе, ни на что не претендует, что ему можно поручить рутину, свалить множество скучных обязанностей: ни жаловаться, ни тем более требовать большой зарплаты и должности он не будет. И вот человек соглашается на то, что ему не очень-то нравится. А чего сам хочет, даже и не знает по-настоящему…

Мне часто приходится консультировать жен состоятельных людей, и я их спрашиваю: «А чем бы вы хотели заниматься в жизни?» И почти всегда выясняется, что собственных идей и желаний у них нет. Почему нет – другой большой вопрос про детство, родителей, которые подавляли, не считались с желаниями и просьбами ребенка и в результате вырастили человека, который не любит и не понимает себя. А как результат - не находит свое предназначение и проживает жизнь, в которой то и дело смиряется с обстоятельствами.

Уверенность в себе - это то самое качество, которое в первую очередь дает хорошее образование (например, частные британские школы). Как быть тем, у кого нет денег на дорогое образование?

— Вы знаете, где выдают уверенность в себе? Я вот не думаю, что учеба в частной британской школе – залог успеха. Есть статистика, факты: у многих миллионеров с образованием все очень запущено. Иногда его просто нет. При этом (и, возможно, именно поэтому) у них отсутствует страх перед неудачей, они умеют нестандартно мыслить, рисковать, плюют на правила и авторитеты. Разве этому учат в школе? По моим наблюдениям для успеха в бизнесе в первую очередь нужно ничего не бояться.

А частные британские школы – это ведь продукт на экспорт. Учат ли там самостоятельности, умению принимать решения, отвечать за свои поступки, отстаивать свое мнение, общаться, дружить? Мне кажется, что и двоечник из государственной школы в бедном районе может стать успешным бизнесменом, и выпускник престижного частного колледжа может оказаться неудачником. Все индивидуально!

Моя дочь училась в бесплатной государственной школе в Иерусалиме. Это школа, которую окончили братья Нетаньяху, один из которых является действующим премьер-министром Израиля. И хотя училась она там только до 8-го класса, знания получила серьезные, и английскому научили прекрасно.

Какие еще качества нужны человеку, который хочет добиться успеха?

— Человеку должно нравиться то, что он делает, он должен ХОТЕТЬ ДЕЛАТЬ ИМЕННО ЭТО, понимать свои желания и следовать им. А в остальном – важна опять-таки уверенность в себе; умение доверять своим решениям, желаниям, чутью; понимание причинно-следственных связей; способность ставить большие цели и совершать большие поступки.

Какую роль амбиции играют в достижении успеха?

— Смотря что считать успехом. Я не рассматриваю деловой успех в отрыве от элементарного человеческого благополучия. Богатые, успешные в бизнесе люди очень часто бывают несчастными. Я их пачками видел – большинство из них реальные невротики.

Амбиции ведь возникают, когда человек не нравится себе в своем нынешнем виде и лезет из кожи вон, чтобы доказать, что он чего-то стОит. Он постоянно сравнивает себя с другими и все время проигрывает это сравнение в своих глазах. Происходит смещение целей. Вместо того, чтобы воплощать в жизнь собственные устремления, реализовывать свои таланты, способности, желания и мечты, человек напрягается, жизнь кладет, потакая своим амбициям и, пытаясь выиграть какое-то соревнование, навязанное самому себе… Ну, допустим, выиграл. Счастлив он? Не факт.

Я стою на том, что амбиции здоровыми не бывают. И точка.

Бывает, что человек утрачивает самооценку из-за жизненных неудач - например, долго не может найти работу…

— Наша самооценка очень избирательна. Здоровая ситуация, ситуация нормы – это когда человек принимает и любит себя всего целиком. Все ему в себе нравится: и внешность, и животик, и лысина, и то, как он мыслит, и как общается… И как раз это-то не часто встретишь. Обычно люди говорят о себе так: «Я себя оцениваю объективно – как работник я хорош, но как руководитель не тяну» или «внешность у меня яркая, но убеждать я не умею». Идет это, конечно же, тоже из детства, если родители делали акцент на каких-то качествах ребенка, например, мама говорила подружке по телефону: «Она у нас страшненькая, но старательная» или «Сынок, хоть и туповат, мыслителем ему не бывать, зато, может, по спортивной линии пойдет»…

Так вот, только тот, к кому с рождения относились с безусловной любовью, полностью уверен в себе. Если же этого не было – самооценка основательно хромает. И в этом случае я советую восполнить недостаток любви и уважения к себе. Уважайте и любите себя настолько, насколько хотели бы, чтобы вас любили и уважали другие.

Совершайте поступки, которые свойственны людям с высокой самооценкой, ломайте рефлекторную дугу. Не идите на компромиссы, держитесь, не соглашайтесь выполнять работу, которую считаете «не своей», не идите на должность, которую считаете недостойной себя. Запаситесь терпением, мужеством и верьте в себя. Зарплата – это всегда та сумма, на которую вы себя чувствуете.

Это страшное слово «прокрастинация»… Почему люди откладывают дела?

— Большинство прокрастинаторов – это жесткие перфекционисты с высочайшим уровнем тревоги и страха. То есть они даже боятся приступить к чему-либо из страха, что не сделают это до конца или не сделают это блестяще.

Перфекционисты и отличники – это не те, кто делает на отлично все, за что ни возьмутся, а те, кто даже не берется за дело, если не уверен, что справится с ним на пять. Вот они и откладывают, а в острых случаях вообще ничего не делают…

Когда это мешает карьере и негативно сказывается на судьбе в целом – надо идти к психотерапевту.

Страх перед публичными выступлениями – это тоже часть проблемы низкой самооценки? Как его побороть?

— Такой страх перед выступлениями порождается страхом быть непонятым, неуверенностью в том, что тебя оценят, одобрят, услышат. В конечном счете – это страх проигрыша. И с ним-то и надо работать.

А вот бороться ни с чем как раз не надо. Сама постановка задачи – неверна. «Я боюсь, я нервничаю, но я поборю это, я справлюсь, я завоюю аудиторию»… И вот вы уже как будто на войне. Нет!

Надо выходить к людям с любовью, с интересом к ним, с желанием поделиться, что называется, с «открытым забралом». Это, кстати, приходит само, когда человек приводит к адеквату свою самооценку, начинает любить себя, «расслабляется по жизни».

Насколько справедливо разделение людей на интровертов и экстравертов? Правда ли, что это деоение в какой-то степени определяет то, в чем человек может состояться лучше всего?

— Не бывает стопроцентных интровертов и экстравертов. Вопрос в том, чего в вас больше – экстра или интро… От этого процента и зависит, с чем человек больше приспособлен работать: с бумагами, механизмами или людьми. И вот такое деление более функционально. Точно выясните, к какому типу относитесь, и выбирать работу будет легче.

Люди часто себя неправильно понимают и оценивают. Например, испытывают потребность в общении, но из страха быть непонятыми замыкаются и считают себя интровертами (и работают на складе вместо того, чтобы сидеть на ресепшене)…

Правда ли, что для психологического комфорта каждому человеку необходимо периодически менять работу? Если да, то как часто? И по каким внутренним сигналам можно понять, что пора уходить?

— Себя надо слушать. Если есть внутренняя потребность и ощущение, что вы засиделись на одном месте – меняйте работу, а если нет, зачем менять? Тут нет никаких рецептов и правил. Но, как известно, есть национальные традиции. В США принято менять работу раз в 5-7 лет и чаще, а в Японии - чем дольше на одном месте работаешь, тем больше почета.

Недавно встретил директора школы, в которой я работал 30 лет назад. Сейчас ему за 90, он в прекрасной форме, 63 года работает в школе, из них 40 лет - в своей нынешней должности. И это одна из самых знаменитых школ Москвы. И как вы понимаете, ему в ней очень даже психологически комфортно…

Есть ли психологические проблемы, которые больше присущи женщинам, чем мужчинам? Какие психологические препятствия на пути к успеху чаще всего встают перед ними? Как их преодолеть?

— Безусловно, женщины более эмоциональны. И возможно, это как-то влияет на их продвижение по карьерной лестнице. Но в целом тут я против гендерного деления. Думаю, не существует специально мужских и специально женских качеств, которые помогают или мешают деловому успеху.

30 Января 2016 – 19:00

Михаил Лабковский в Лондоне.

«Как поднять самооценку»

1 Exhibition Road, SW72AR London, United Kingdom

31 января – 16.00 Михаил Лабковский в Лондоне.

«Про тревожность и страхи»

Мы по привычке ассоциируем этот термин с карьерой, но выгорание может возникнуть и в семейной жизни, и в материнстве, и даже в творчестве. Как его распознать? Как отличить от депрессии? И главное, как с ним бороться?

Большинство из нас уверены, что выгорание — это про кого-то другого. Я и сама думала так же. При слове «выгорание» я мысленно представляла пустую алюминиевую гильзу из-под чайной свечи, а в ней, на донышке, остаток обгоревшего фитиля. Нет, это точно не про меня. Нам кажется, что такие вещи происходят лишь с теми, кто работает сутками на износ, буквально горит на работе. Свое собственное состояние мы привычно объясняем усталостью, но в этом и есть тихое коварство выгорания — оно подкрадывается незаметно.

В какой-то момент вы понимаете, что от теплого пламени внутри остался лишь тот самый обгоревший фитилек. Когда я сама заметила у себя симптомы выгорания? Наверное, когда исчезли положительные эмоции, а их место заняло легкое раздражение. «Неужели это оно? Не может быть! Я же психолог!»

В правильности своих подозрений я убедилась позже, когда сама пришла на психотерапию. Помните старый анекдот про поддельные елочные игрушки, с которыми все в порядке, но они «не радуют»? Вот и у меня было так же. Не то чтобы они не радовали, но мне совсем не хотелось включаться в предновогоднюю суету, ставить елку, украшать дом, бегать за подарками. И после новогодних каникул ничего не изменилось. Тогда и стало понятно, что пора что-то менять.

В моем случае «свеча» выгорела не вся. Слово «выгорание» очень точно говорит о том, что происходит у человека внутри, — он чувствует себя именно выжженным. На первых порах это может быть не особо заметно: ну нет у человека настроения. Ну нет сил, нет эмоций. Подумаешь, со всеми бывает, все устают, и вообще жизнь сложная штука.

Но если вы пропустили первые звоночки, то со временем тоненький звук предупредительного колокольчика превращается в оглушающий звон. Появляется ощущение тревожности, неудовлетворенности всем и всеми. Не хочется общаться даже с близкими. Работа, которая раньше была в радость, уже не нравится. То, что приносило радость и удовольствие, начинает все больше раздражать. Постепенно раздражение в адрес коллег и близких нарастает, падает самооценка. Появляются приступы отчаяния.

В таком состоянии общаться с людьми становится все труднее. Мир рисуется в черно-серых красках. Все воспринимается обостренно, болезненно. И чтобы не было так больно, психика выключает эмоции, защищая себя. Организм начинает работать в режиме энергосбережения, расходуя силы лишь на самое необходимое. На обеспечение жизненно важных процессов. И вот тогда приходит безразличие ко всему. Это и есть тот самый оглушительный звон.

Важно помнить, что ресурсы психики и тела не бесконечны. Например, мы не можем долго бодрствовать, организму нужен сон. Выкладываться на работе каждый день на 100% тоже невозможно. У каждого из нас свой лимит, и он зависит от очень многих факторов. От образа жизни человека, от того, в какой ситуации он сейчас находится, от времени года и времени суток.

Например, на общение с неприятными людьми мы тратим гораздо больше сил, чем обычно. И если человек регулярно переступает этот предел, начинается истощение, а за ним и выгорание.

С точки зрения психосоматики от выгорания страдает тот, у кого в детстве были плохие отношения с родителем того же пола. Такая ситуация в семье становится фундаментом многих проблем. Ребенок всеми силами старается заработать внимание родителей, заслужить их любовь. И продолжает делать это, став уже взрослым. Например, переносит на начальника роль своего родителя и пытается заслужить его любовь или хотя бы признание своих заслуг. Если этого не происходит, самооценка падает, вера в себя испаряется. Возникает ощущение тщетности усилий. «Я будто сражаюсь с ветряными мельницами» — такими словами описал этот состояние один из моих клиентов.

Раньше принято было считать, что выгорание может быть вызвано только работой. Но сейчас я все чаще наблюдаю выгорание в семье. Это происходит, когда вы не получаете удовольствия от того, что делаете для семьи. Когда ваш вклад превышает отдачу. Все, что вы делаете, воспринимается как должное. Хотя и у работы в семье, и у работы в офисе много общего. По большому счету, семья — это тоже работа, только без выходных.

Многие из моих клиенток жалуются на то, что не получают поддержки от близких. Женщине кажется, что она обречена «тянуть лямку». Вечером вы говорите домашним, что устали, а в ответ слышите: «А что ты такого делала целый день? Ты же дома сидишь!»

После этих слов появляется ощущение беспомощности, обиды, безнадежности и — чаще всего — гнева. Именно он стоит за обидой и беспомощностью. Это и есть, на мой взгляд, главное отличие синдрома эмоционального выгорания от депрессии. В основе депрессии лежит страх, в основе выгорания — гнев. Симптомы настолько похожи, что специалистам бывает трудно различить их.

Для большинства женщин, которые выбрали семью своим основным занятием, выгорание стало реальным. Выгорание возможно и у творческих людей, в тех кругах, где существует жесткая конкуренция, например, в модельном бизнесе.

Обычно люди с синдромом эмоционального выгорания обращаются к специалистам, когда уже нет ни сил, ни желаний, ни эмоций. В этом состоянии человек перестает заботиться прежде всего о себе. Но именно через эту заботу и лежит путь к выздоровлению.

Как же вернуться в «нормальное» состояние, превратиться из черного фитиля обратно в ровное и красивое пламя?

1. Помогаем внутреннему ребенку. Как родитель выражает любовь? В основном, через тело: ласковые прикосновения, поглаживания, объятия. И это первое, что вы можете сделать самостоятельно. Уделите внимание своему телу. Сделайте самомассаж. Растирание тела щеткой снизу вверх очень хорошо действует на лимфу. Другой вариант — похлопывания по меридианам, которые идут по рукам и ногам сверху вниз и снизу вверх. Можно просто помассировать шею и плечи в тот момент, когда вы почувствовали себя усталым посреди рабочего дня.

2. Оставляем рабочие проблемы на работе. Как? С помощью одежды. Возвращаясь с работы домой, переодевайтесь. Сразу. В любимое, удобное и красивое. Ритуал переодевания может включать или выключать ту роль, которая для вас так энергозатратна. Если у вас на работе есть сменная обувь, то переобувание в конце дня может стать этим самым ритуалом: заканчивая работу, вы снимаете «рабочую» обувь, и вместе с ней оставляете в офисе все рабочие проблемы. Так же и дома. Надевая домашнюю одежду, вы словно включаете ту роль, которая нужна в данный момент: хозяйки, мамы, любимой жены.

3. Медитируем. Это ежедневная практика очищения ума. Именно беспокойный ум создает напряжение, которое вытягивает все наши силы. Уделите этому внимание.

4. Подключаем физические нагрузки. Постарайтесь подойти к ним осознанно, ощутить свое тело во время выполнения упражнений. Пусть ваш ум сосредоточится именно на ощущениях в теле, а не на рабочих моментах, которые были или будут. В этот пункт я бы включила любые телесные практики — баня, массаж, прогулки, бег, плавание. Прочувствуйте свое тело, каждую мышцу!

5. Практикуем диджитал детокс и дышим. Ежедневно. На несколько минут отключите все средства связи, компьютер, музыку, кино. Займитесь в это время осознанным дыханием. Пяти минут наблюдения за тем, как вы дышите, будет достаточно, чтобы организм успел перезарядиться. Это только ваши пять минут, больше ничьи.

6. Спим. Здоровый сон — лучший способ восстановить силы. Постарайтесь к вечеру постепенно снижать активность. Чтобы не было бессонницы, можно заварить успокаивающий чай с мелиссой, валерианой, пустырником или мятой. Высыпайтесь! Это мое любимое лекарство от разных болезней, и оно действительно помогает.

В мае 2019 года ВОЗ описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как «чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности». Мы собрали истории тех, кто прошел через похожее состояние, а психолог и эксперт из сферы благотворительности рассказали, как помочь себе в непростые времена.

Что такое эмоциональное выгорание

Первым термин «эмоциональное выгорание» (от англ. burnout) ввел американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Он обобщил изменения, который видел среди специалистов, занятых в психиатрии. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации Маслах, выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью: именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений.

В мае 2019 года ВОЗ описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Журналисты подхватили новость, не разобравшись: появились публикации о том, что выгорание официально признано заболеванием. Но это не так [1] — эксперты не включили его в перечень медицинских диагнозов. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболеваний, но сам им не является.

Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования [2] компании Gallup, 23% трудящихся американцев чувствуют себя в состоянии выгорания «часто или постоянно». Опрос руководителей американских кадровых служб в 2017 году показывает, что эйчары называют выгорание «эпидемией» или «кризисом», который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают [3] сам факт существования такого синдрома. А те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание.

Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами, поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание — естественное последствие этого, говорят эксперты.

Причины эмоционального выгорания

Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним — их можно поменять сравнительно быстро. Внутренние факторы — это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания.

- Среда: нагрузки сверх нормы, напряженный график работы

- Отсутствие удовлетворяющей оплаты труда

- Дедлайны, отвлекающие факторы: невозможно погрузиться в работу, все время что-то вырывает из процесса

- Нелюбимая работа

- Рабочие конфликты, нездоровая атмосфера, давление или изоляция в коллективе

Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека, говорит Константин Почтенный, бизнес-тренер, психолог, педагог: «С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой — есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку, он постоянно находится в зажиме».

- Гиперответственность: «должен сделать правильно, вовремя, идеально»

- Давление авторитета: престижное место работы, ответственность перед рекомендателем

- Убеждения: «я должен много работать», «отдохнем на пенсии», «если я буду мало работать, у меня не будет денег, я погибну от голода и нищеты»

- Ощущение, что работа это сверхценность, она всегда на первом месте

- Долженствования: «я должен быть успешным\выглядеть состоявшимся\доказать кому-то что-то»

- Страх подвести

Признаки эмоционального выгорания

Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно, говорит Константин Почтенный: «Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состояние выгорания он входит плавно, по своей структуре это движение похоже на спираль. Постепенно отказывается то от одного, то от другого, не замечая, как скатывается в это состояние».

Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности — выгореть можно и от домашних дел.

У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе: «я не справлюсь, у меня не получится». Будущее представляется как неясное, тревожное, в нем все будет хуже, чем сейчас. Может быть чувство опустошенности — все, что раньше нравилось, стало неинтересно.

Физическая усталость тоже возможна — человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Излишняя раздражительность, апатичные состояния, нежелание контактировать с другими людьми, потому что это тоже трата энергии. Также появляется негативная оценка себя: человек считает, что он бесполезен, ни на что не способен, испытывает обреченность из-за этого. Здесь выгорание очень схоже с депрессией», — говорит Константин Почтенный.

Иногда усталость это просто усталость, говорит психолог. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания — стоит попытаться помочь себе. Также легко определить момент, когда пора обратиться за помощью к специалисту — как только впервые появляется мысль об этом. «Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать», — говорит психолог.

«В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений».

Тест на эмоциональное выгорание

Если вы отметили в этом списке больше пяти пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам.

- Вы постоянно чувствуете себя уставшим

- Не можете сконцентрироваться

- Стали хуже работать

- Все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного

- Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь

- Вам сложно начать что-то делать

- Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь

- Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье

Полина Солдатова, психотерапевт:

«Для современного человека есть два конфликтующих вызова: возможностей работать, учиться и быть лучше очень много (работать можно из любой точки, доступ к образованию и саморазвитию), при этом с этой информацией и скоростью невозможно выжить, необходимо осваивать навыки формирования собственных границ и заботы, доброты к себе.

С приходом интернета в жизнь каждого человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни, с определенным акцентом — например, солнечное фото на природе и надпись «сегодня написала десять страниц своей будущей книги»). И мгновенно испытывают неприятное чувство гонки («а я сегодня ничего не написала»). Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует».

Страх упущенных возможностей (FOMO, fear of missing out) влияет на требования человека к себе и приводит к постепенному выгоранию.

Стадии эмоционального выгорания

Герберт Фрейденбергер вместе с коллегой Гейлом Нортом выделили 11 стадий выгорания [4]:

- одержимость в демонстрации своей ценности перед успешными сотрудниками;

- неспособность отключиться и отвлечься от работы;

- пренебрежение потребностями: беспорядочный сон, нарушение питания, недостаток общения;

- отрицание проблем, тревожность, ощущение угрозы и паника;

- искажение ценностей, одержимость работой;

- нетерпимость к коллегам, цинизм к работе, агрессия;

- сокращение активности и социальных взаимодействий, потребность избавиться от стресса, часто с помощью алкоголя, наркотиков;

- очевидные изменения в поведении, беспокоящие друзей и семью;

- деперсонализация: человек перестает видеть ценность в себе и окружающих, не воспринимает свои потребности;

- ощущение внутренней пустоты; возможны попытки ее заполнить с помощью переедания, секса, алкоголя или наркотиков;

- депрессия и синдром выгорания: чувство потерянности и неуверенности, истощения, ощущение мрачности будущего; может включать полный психический и физический коллапс; на этой стадии может потребоваться медицинская помощь.

По словам Марии Макарушкиной, партнера компании «ЭКОПСИ Консалтинг», эмоциональное выгорание сильно отличается от обычной рабочей усталости и одной из его причин является личностный кризис. Таким образом, можно попробовать:

- Найти причины личностного кризиса: понять, что именно в нынешней работе невозможно терпеть. Если негативные факторы превышают отдачу и удовлетворение, стоит подумать о смене работы;

- Установить границы:

- между рабочим и свободным временем и пространством (не брать все задания начальства, ограничить период, во время которого вы отвечаете на электронные письма, отключать уведомления на устройствах в свободное время, использовать разные приложения для личных переписок и переписок по работе);

- между навязанными и вашими личными целями (обращать внимание на то, что нужно именно вам, а не является показателем успеха и нравственной ценности с внешней стороны);

- между возможным и невыполнимым;

Постсоветские мифы и выгорание как благо

На сегодняшний день эмоциональное выгорание — масштабная, исследуемая и обсуждаемая проблема. Однако в постсоветском обществе с ней связан набор стереотипов.

Полина Солдатова выделяет основные мифы:

- способность работать считается присущей всем, базовой и всегда присутствующей. Подразумевается, что каждого есть силы, всегда, вне зависимости от ситуации, чтобы продолжать работать. Труд является настолько базовой валютой, что легко обесценивается;

- не принято и запрещено уставать, делегировать ответственность, просить других о помощи, отказываться от сверхработы.

«Из-за того, что существует запрет на заботу о себе, свою усталость (которая имеет свойство накапливаться) легко обесценить, не придать значения плохому сну, раздраженности, апатии. Стыд всегда с нами: каждому в жизни говорили, что он делает недостаточно, что все кругом стараются, что без усилий ничего не добиться, что одного таланта недостаточно, а лениться (то есть не иметь достаточно мотивации, чтобы что-то сделать) очень плохо. Многие фразы сидят глубоко и начать относиться к себе с самосостраданием трудно».

Мария Макарушкина перечисляет еще несколько мифов:

- эмоциональное выгорание — признак усердия и самоотверженности сотрудника, который трудится на благо компании;

- выгорание требует особой постоянной заботы о сотруднике;

- выгорание — признак работы через силу, не «в потоке». Истинно вовлеченные сотрудники не выгорают.

«Иногда эти мифы противоречат друг другу. «Выгоревшие» сотрудники тех компаний, в которых процветает миф № 3, чаще остальных испытывают стыд. Они не говорят об этом внутри организации и с коллегами, но иногда выносят эту тему во время работы с внешними коучами. В целом же, по моему опыту, большинство компаний все-таки исповедуют миф № 1».

Можно предположить, что именно высокая нравственная оценка эмоционального выгорания создала почву для широкого обсуждения этой темы в нашем обществе. То есть, этот миф «помог» избежать стигматизации [5] этого состояния в обществе, как это происходит с большинством негативных эмоциональных состояний и психических расстройств.

Проблема компании, а не сотрудника

Земфира Саламова, преподаватель Школы культурологии НИУ ВШЭ:

«Исследователи эмоциональной культуры (например, К. Юханнисон) проводят параллели между нервозностью и перенапряжением, на которое жаловались жители больших городов начала XX века, — и эмоциональным, или психическим выгоранием. В обоих случаях человек испытывает беспокойство из-за несоблюдения требований, которые общество предъявляет к его ритму жизни.

В начале XX века крупные города поражали людей скоростью перемещений, коммуникации, впечатлений, а в конце XX века в развитых странах произошел переход к неолиберальной системе труда, в которой границы между отдыхом и работой стали максимально размытыми.

Сам термин «выгорание» очень метафоричен: выгореть может человек, изначально «горящий» — прежде всего, амбициями или идеалами. Их утрата наряду с невозможностью восстанавливать силы приводит к состоянию пустоты и эмоциональному истощению.

Подверженными выгоранию в 2000-е годы считались, в первую очередь, работники, много взаимодействующие с другими людьми (например, учителя, социальные работники), а также представители «креативных» профессий, работающие в сфере рекламы, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания».

По словам эксперта по эмоциональному выгоранию Кристины Маслах, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей [6]: «Когда мы просто смотрим на человека, это означает: «Эй, мы должны лечить этого человека», «Вы не можете работать здесь, потому что вы проблема». Тогда это становится проблемой этого человека, а не ответственностью организации, в которой он работает». Однако даже принимая в расчет корень проблемы, эти же отдельно взятые люди нуждаются в действенных механизмах и практиках.

![Михаил Лабковский. Фото с сайта www.obzor.lt]()

Михаил Лабковский. Фото с сайта obzor.ltИзвестный психолог Михаил Лабковский поделился с «Про бизнес» своим мнением — о психологических проблемах бизнесменов, комплексах сотрудников, трудоголиках и мужских страхах.

О психологическом состоянии бизнесменов

— Прежде всего, наш бизнес подвержен тревожности. В Америке есть понятие old money. То есть многим капиталам, имеющим американское или европейское происхождение, по 200−500 лет. В Европе известны и четко очерчены правила игры, и ты, зная их, просто строишь свой бизнес. На постсоветском пространстве этих правил или нет, или они меняются очень часто. Добавьте к этому нестабильную экономическую ситуацию — и вы получите тревожного бизнесмена, живущего в постоянном стрессе.

Возможно, в Беларуси немного другая ситуация, но в России живут сегодняшним днем, пытаются заработать здесь и сейчас. Без всяких заделов и перспектив на будущее.

Я не знаю, где такая ситуация еще существует. В США, например, людям просто в голову не приходит, что деньги могут у тебя просто забрать.

Второй фактор — на постсоветском пространстве очень много политических и экономических составляющих, влияющих на бизнес. Значительно больше, чем в Европе или США. И эти особенности формируют психологическое состояние бизнесменов.

![Фото с сайта howfinder.ru]()

Фото с сайта howfinder.ru

Закомплексованные сотрудники

К сожалению, среди наемных сотрудников большинство — закомплексованные люди. Ведь в противном случае они бы работали на себя! Но человек не уверен в себе, в собственных силах, он не готов полностью за себя отвечать. И поэтому устраивается на работу в компанию.

Карл Маркс писал, что наемный работник приносит компании 100 рублей, а получает 10. Зато он не отвечает за то, что бизнес будет вообще существовать. Работодатель «закрывает» его главный страх: боязнь остаться без средств к существованию. И берет за это такую цену.

Хотя, если говорить откровенно, в наших реалиях ответственность работодателя за завтрашний день сотрудника весьма условная.

Кстати, боязнь завтрашнего дня, неопределенность во всех аспектах жизни — главные страхи жителей стран постсоветского пространства. СССР давал иллюзию стабильности — пусть даже периодически не было денег. Но люди работали, зарабатывали свои три копейки и считали, что у них жизнь спланированная. А в какой-то момент им сказали: «друзья, государство больше за вас не отвечает, у него свои проблемы. Крутитесь сами, как хотите». И у людей появился страх, что они сегодня заработают, а завтра деньги закончатся, бизнес разрушится. И что они будут делать?

![Фото с сайта dxoxos.com]()

Фото с сайта dxoxos.com

О трудоголиках и инфантилизме в соцсетях

Трудоголизм и выгорание на работе — это про Азию. В Японии, Южной Корее, Китае встречается сплошь и рядом. В Европе трудоголики живут в Германии. Отчасти такая история встречается в США. Но это не про Грецию, не про Испанию и не про Италию. И уж точно не про постсоветское пространство.

Мы больше загораем, чем выгораем.

Может, в Беларуси и пашут все с утра до ночи, но в России мы этого точно не наблюдаем.

Тем не менее, в соцсетях модно рассказывать о том, как ты совершаешь трудовые подвиги, выгораешь на работе, не поднимая головы. Это — просто подспудное желание, чтобы тебя пожалели. Абсолютное детское поведение, инфантилизм.

Я, например, работаю много и сейчас значительно больше, чем в 20 лет. Но я не устаю! Мне не на что жаловаться в принципе. Потому что я получаю от работы иногда большее удовольствие, чем от отдыха! Да, у меня сейчас жесткий график. Но ведь я сам этого хотел! Я обожаю свою работу.

Работа занимает половину жизни человека. Как можно работать на нелюбимой работе, убивая 50% своей жизни? «Вы что, идиоты?» — хочется спросить этих людей. Это ведь своеобразный мазохизм.

![Фото с сайта radiabetes.com]()

Фото с сайта radiabetes.com

Кто боится больше: мужчины или женщины?

У представителей сильного пола гораздо больше внутренних страхов и комплексов. Хотя бы потому, что мужчины обременены вопросами самолюбия. У женщин более гибкая психика. Если она потеряет работу — быстро найдет другую, пойдет на курсы, переквалифицируется…

Что делает в этом случае мужчина? Уходит в запой и говорит: «я начальник и никогда эту работу делать не буду. Это не для меня». Внутренние комплексы привязывают его к дивану. Измениться ему на порядок сложнее.

Человек должен жить счастливо и полноценно. Внутренние страхи отравляют ему жизнь, постоянная тревожность не позволяет быть самим собой. И, что самое интересное, чем более счастлив и адекватен человек, тем больше денег он заработает. Это взаимосвязано. Так что идите к психологу и избавляйтесь от страхов.

Читайте также: