За что можно наградить специалиста по охране труда

Опубликовано: 17.02.2026

Ст. 191 Трудового кодекса предусматривает, что за добросовестное исполнение трудовых обязанностей работодатель может поощрять своих работников. Как в этом случае все правильно оформить?

О том, какие премии выплачиваются в компании, работник должен узнать при приеме на работу. Причем это касается не только производственных премий, которые могут быть положены за выполнение каких-то обязательств, но и разовых премий — к свадьбе, рождению ребенка, окончанию вуза и другим событиям.

В ст. 68 ТК РФ говорится, что до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, коллективным договором, в котором, помимо всего прочего, может содержаться информация и о премировании.

Если компания заключает с работником договор ГПХ, то есть нанимает его как исполнителя, который выполняет обязанности по договору возмездного оказания услуг, то ни о какой премии речи быть не может. Поэтому, если при заключении договора ГПХ работодатель использует слово «премия», он сильно рискует — такой договор может быть переквалифицирован в трудовой. Поощрить человека, с которым заключен договор ГПХ, работодатель может, написав об изменении цены по договору.

Работник должен знать, как считается премия и что ему необходимо сделать, чтобы ее получить. Это важно, поскольку в ст. 252 НК РФ сказано, что все начисления принимаются в качестве расходов в том случае, если они отражены в трудовых и (или) коллективных договорах.

Работодатель должен отразить премирование одним из способов:

- непосредственно в трудовом договоре;

- сделать в трудовом договоре отсылку на коллективный договор, где говорится о премировании;

- сделать в трудовом договоре отсылку к Положению о премировании;

- написать в трудовом договоре, что нужно смотреть коллективный договор, а в коллективном договоре сделать отсылку к Положению о премировании.

В любом случае действует один принцип: взяв в руки коллективный договор, мы должны через Положение о премировании или через коллективный договор выйти на порядок начисления премий.

Иногда организация прописывает в трудовом договоре, что премия начисляется по решению руководителя. Однако этот вариант — рискованный, и он не является гарантией того, что налоговый эксперт лояльно отнесется к такой формулировке.

Виды премий

Можно выделить два вида премий:

1. Премии, которые предусмотрены системой оплаты труда на основании конкретных показателей и условий премирования, разработанных в компании.

Такие премии — часть материальной мотивации работников, они обладают стимулирующим характером. Выплачиваются с периодичностью (ежемесячная, годовая, квартальная и др.) и обычно устанавливаются в определенном размере.

2. Разовые премии, которые не входят в систему оплаты труда.

Выплачиваются сотруднику за определенные достижения, многолетнюю добросовестную работу, выполнение срочного и важного задания или к знаменательным событиям (например, к юбилеям и профессиональным праздникам).

Выплата разовой премии осуществляется по одностороннему усмотрению работодателя. Основанием является Приказ руководителя.

Удобное и безошибочное ведение кадрового учета в веб-сервисе

Приказ на премию

Приказ руководителя оформляется по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1: Форма Т-11 или Форма Т-11А (для премирования группы работников).

В Указаниях по применению и заполнению форм говорится, что Форма Т-11 и Форма Т-11А:

- применяются для оформления и учета поощрений за успехи в работе;

- составляются на основании представления руководителя структурного подразделения организации, в котором работает сотрудник;

- подписываются руководителем или уполномоченным лицом;

- объявляются работнику под расписку.

На основании приказа вносится запись в личную карточку работника (Форма Т-2 или Форма Т-2ГС (МС)) и его трудовую книжку.

При оформлении всех видов поощрений, кроме денежных вознаграждений (премий), допускается исключение из Формы Т-11 реквизита «в сумме ______ руб. _____ коп».

При заполнении Формы Т-11 указываются ФИО, структурное подразделение, вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и т.д.). Если речь идет о материальной помощи и ценных подарках как элементах премирования, то, согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, НДФЛ не исчисляется, если материальная помощь не достигла 4 000 руб. в год, а если достигла, то НДФЛ начисляется только с превышения и отдельно льготируется, тоже в размере 4 000 руб., нарастающем с начала года, подарок.

Арбитражная практика показывает, что подарок — это не деньги, а вещь. Тем не менее иногда налоговая расценивает как подарок и деньги. Поэтому нужно быть готовыми к неоднозначному подходу налоговой к подобным ситуациям.

Алгоритм премирования сотрудников

Если с работником заключается трудовой договор, то нужно учитывать несколько важных деталей. Согласно ст. 57 ТК РФ, условия оплаты труда, в том числе надбавки, доплаты и поощрительные выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Трудовой договор должен ясно давать понять, при каких условиях и в каком размере будет выплачиваться премия.

Правильно обозначить в трудовом договоре условия о премировании можно следующими способами:

- Указать премию в трудовом договоре.

Такой вариант используется редко, так как не дает возможности при необходимости изменить текст трудового договора. Работодатель может это сделать только в том случае, если точно будет уверен в готовности работника подписать измененный вариант.

Если работодатель все же принимает решение включить премию в трудовой договор, то он должен указать ее размер: сумму или порядок ее определения — формулу. Это может быть сумма, которая умножается на определенные коэффициенты, зависящие от того, какие работы выполняются сотрудником, где он работает (допустим, на Крайнем Севере).

Если премия прописана в трудовом договоре, то не выплатить её компания не имеет право. В противном случае работник может обратиться в суд.

- Прописать в трудовом договоре, что премии выплачиваются в соответствии с коллективным договором.

При этом в коллективном договоре указывается, кто, как и за что премируется. Однако внести изменения в коллективный договор еще сложнее, чем в трудовой договор. Поэтому большинство организаций выбирают третий вариант.

- Разработать Положение о премировании.

Документ удобен тем, что не является двусторонним и подписывается одним лицом. Но в трудовом договоре обязательно должна быть ссылка на Положение.

Положение о премировании

Положение о премировании пишется на всю организацию, соответственно, распространяется на всех работников. При этом в одной организации может быть несколько Положений о премировании. Так, например, можно разработать документ для каждого филиала компании.

Содержание Положения о премировании:

- общие положения (кто имеет право на получение премий, по каким правилам они распределяются и др.);

- источники премирования (если премии выплачиваются за счет средств специального назначения или целевых поступлений, то указывать источники премирования необходимо, так как такие премии не учитываются в расходах для целей исчисления налога на прибыль (п. 22 ст. 270 НК РФ);

- показатели премирования;

- круг премируемых лиц (бухгалтерия, отдел сбыта, филиал в Самаре, ремонтное подразделение и др.);

- периодичность премирования (у разных кругов премируемых лиц могут быть разные периоды начисления премии — ежемесячные, ежеквартальные и т.д.);

- сумма премии или процент;

- условия снижения и невыплаты премии (опоздание, невыполнение должностной инструкции, нарушение техники безопасности и др.).

Иногда в Положении о премировании пишется основание для депремирования. Однако, чтобы у трудовой инспекции не возникало лишних вопросов, лучше избегать слова «депремирование», а использовать термины «повышающий коэффициент» и «понижающий коэффициент».

Лишение премии за нарушение дисциплины

В Информации Роструда от 10.12.2018 уточняется, что при начислении премии работодатель вправе установить условия ее полного лишения или снижения ее размера. Одним из таких условий может быть дисциплинарный проступок.

«Установление критериев для лишения премии или снижения ее размера относится к компетенции работодателя, за исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в соглашении», — разъясняет Роструд.

В то же время суд может взыскать невыплаченную премию, если будет доказано, что к дисциплинарной ответственности работник привлечен незаконно.

Как учитываются премии при расчете среднего заработка

Расчет среднего заработка определяется ст. 139 ТК РФ и Постановление Правительства от 24.12.2007 № 922. Этот вопрос, в частности, детализируется в п. 15 Постановления.

Постановление определяет не больничные, а отпускные и командировочные, поскольку во время командировок начисляется средняя заработная плата. Поэтому п. 15 пункт относится к этим двум случаям.

В п. 15 сказано, что при определении среднего заработка учитываются:

- ежемесячные премии, фактически начисленные в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода

Если в расчетном периоде было начислено несколько премий за один показатель, то включается какая-то одна премия. Допустим, у менеджеров по продажам в зависимости от продаж начисляются три премии: 1 % с объема продаж, 0,5 % от продаж как поощрение особо успешных менеджеров и 5 % от продаж из фонда премирования. Соответственно, в данном случае будет включаться в расчет только одна премия, так как все перечисленные премии выплачиваются по одному и тому же основанию.

Если у вас одна премия начисляется за продажи, а вторая — за выход на работу в выходные, тогда включать нужно обе премии, потому что эти выплаты идут по разным показателям.

- премии за период работы, превышающий один месяц (например, квартальные), но не более расчетного периода (одного года)

Такие премии включаются, если были начислены за какой-то период больше месяца, но не больше расчетного периода. Включаются по одной за каждый показатель (например, если выплачивалась премия по итогам работы за квартал и еще была премия отдельным сотрудникам за выполнение срочных заданий).

- премии за период больше расчетного

Такие премии включаются в расчет в размере месячной части за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода.

Например, это может быть премия по окончании большого проекта, который длился несколько лет. В этом случае за год расчет будет включен в размере 1/3.

- премия по итогам года

Как правило, такая премия начисляется в феврале. В связи с этим нередко возникает вопрос: что делать, если сотрудник уволился в конце января? Нужно ли начислять ему премию в этом случае? Ответ на вопрос содержится во внутренних документах компании. Если в них прописано, что премия выплачивается по итогам года, то работник, отработавший 12 месяцев и уволившийся по окончании года, должен ее получить.

Если же во внутренних документах прописано, что работник, который уволился до начисления премии, не имеет права на нее, то работник не вправе претендовать на выплату. Законодательство по этому вопросу не дает указаний.

Согласно Постановлению № 922, вознаграждение по итогам работы за год, начисленное за предшествующий событию календарный год, учитывается независимо от времени его начисления.

Нужно ли платить годовую премию работнику, уволившемуся в октябре?

В Апелляционном определении Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2018 № 33-3344/2018 рассматривается ситуация, когда работодатель, издав приказ о годовой премии, которая выплачивалась с учетом отработанного времени, не внес в списки сотрудника, уволившегося за два месяца до окончания года.

Суд посчитал, что такие действия имеют дискриминационный характер (сотрудника поставили в неравное положение с остальными) и взыскал с компании премию.

Подпишитесь на наш канал в Telegram , чтобы вовремя узнавать о самых важных изменениях для бизнеса.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Любой труд должен быть безопасным, независимо от того, где и кем вы работаете и, естественно, эта обязанность работодателя должна контролироваться. И выполняет функцию контроля специалист по охране труда (СОТ), либо лицо, выполняющее данные обязанности.

Но не все знают, какие квалификационные требования должны предъявляться к специалисту по охране труда, какие обязанности должен выполнять и чем дополнительно часто нагружают СОТов.

А еще затронем у многих больную тему, расчета количества СОТов в организации, как может обосновать увеличение штата и многое другое. А если вам будет что добавить, пишите комментарии, обсудим.

Специалист по охране труда и его обязанности

Кто такой специалист по охране труда объяснять, наверное, никому не требуется, даже тем, кто никогда не сталкивался с ним по работе, название должности говорит само за себя.

Это серьезная специальность, непростая, на мой взгляд, требующая технического склада ума, потому что во многих отраслях необходимо разобраться с мануалами используемого оборудования для правильного оформления инструкций по охране труда, контролем за безопасным производством работ и так далее.

Но в то же время, специалист по охране труда в процессе своей работы постоянно контактирует с персоналом, специалистами и руководителями и ко всем нужно найти подход.

Все зависит от того, как вы себя изначально позиционируете и “поставите” в организации, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и с должностью специалиста по охране труда.

С рабочим персоналом нужно стремиться, чтобы они прислушивались, следовали вашим требованиям и уважали, последнее гораздо важнее, нежели если они будут бояться. Для этого необходим постоянный контакт, где-то нелишним будет спросить, как дела, а где-то и объяснительную потребовать.

К ИТРовцам, необходимо найти свой подход, чтобы ответственные за безопасное производство работ приходили за советом, уважая за компетенцию, а не прятались при первом вашем появлении в их подразделении.

Но это лишь вершина айсберга, специалист по охране труда должен хорошо ориентироваться в законодательстве, постоянно отслеживания вносимые изменения в НПА, потому как это работа с огромным количеством документов, которые необходимо разработать и постоянно обновлять.

Не раз слышала такую фразу от начинающих СОТов: “Я решила этим заняться, потому что думала, что нужно разработать несколько инструкций и пару – тройку журналов вести, а все остальное время просто контролируешь, а оказалось, что это совсем не так”.

Конечно, не так, потому как если ты специалист по охране труда в небольшой организации, то занимаешься всем, пусть не в таких масштабах, как, работая в крупной фирме, но зато вся работа на тебе. Прокачиваются сразу все направления охраны труда, профессионализм растет быстрее :)

Но это лирика, а теперь по существу.

При какой численности вводится должность специалиста по охране труда

В каждой организации с численностью более 50 человек необходимо создавать службу по охране труда или вводить должность специалиста по ОТ (ст. 217 ТК РФ), который должен подчиняться напрямую работодателю (п. 3.1.1. Постановление Минтруда № 10).

Если штат менее 50 сотрудников, то обязанности по обеспечению безопасных условий труда, должны выполняться в любом случае и приказом по предприятию ложатся на одного из специалистов, который прошел обучение в учебном центре по охране труда.

Но как быть на предприятиях, где численность, предположим, 250 человек, как один специалист по охране труда может “тянуть лямку”?

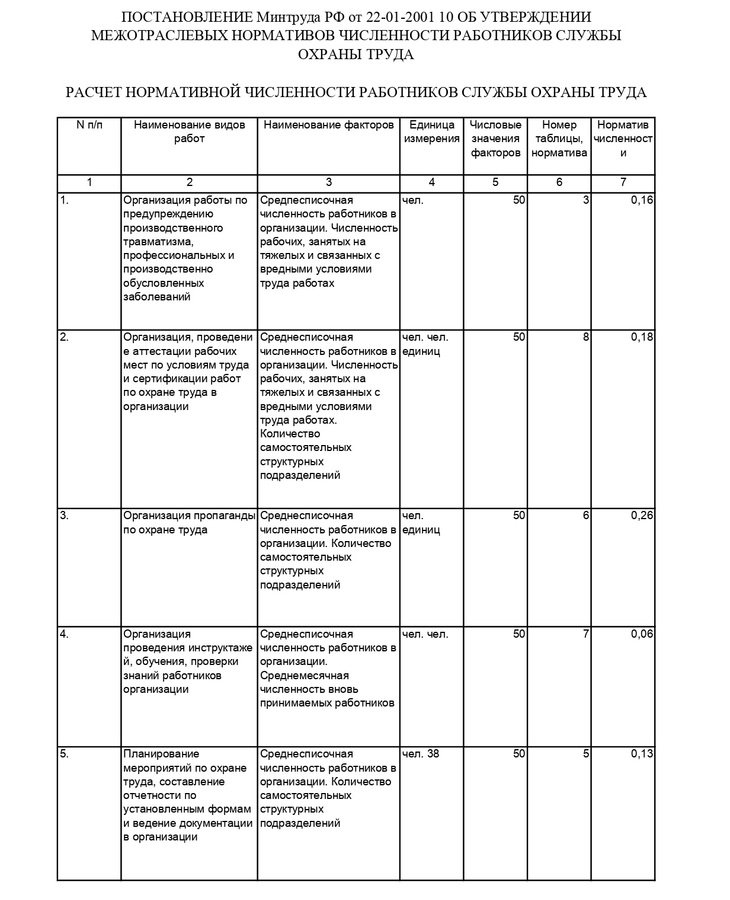

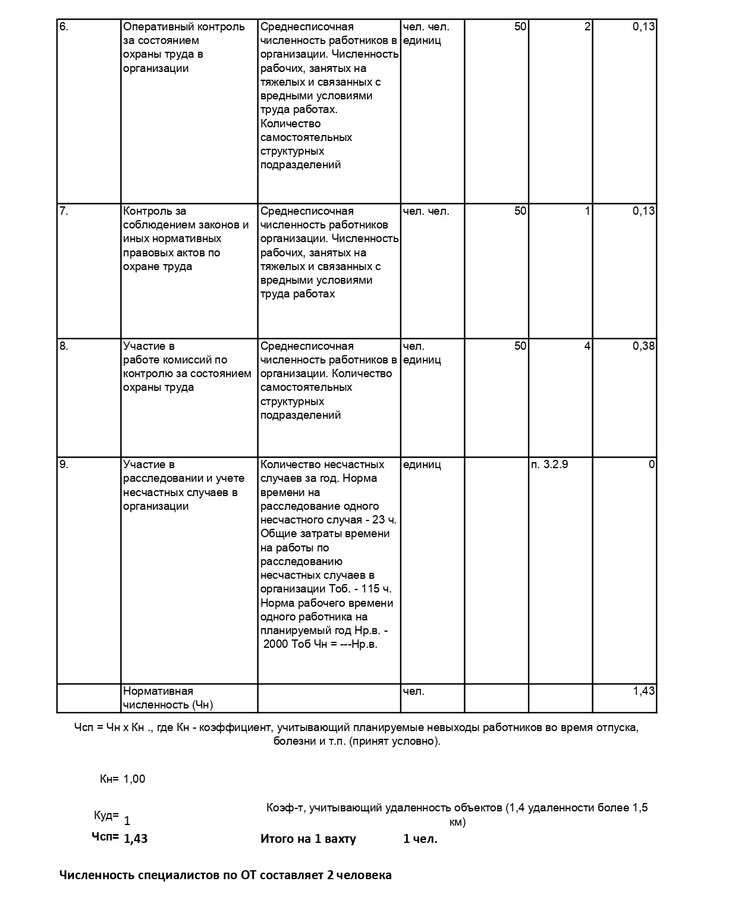

Расчет проводится в зависимости от штатных единиц персонала, количества подразделений, удаленности объектов и прочих факторов.

Оставлю вам ссылку на данный расчет для скачивания. Он составлен таким образом, чтобы упростить вашу работу и рассчитать не составило большого труда!

Просто подставляйте свои значения из указанных таблиц Постановления Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях".

Требования к специалисту по охране труда

В некоторых организациях до сих пор бытует мнение, что должностные обязанности специалиста по охране труда может легко выполнять делопроизводитель и по факту часто так и происходит.

Пока не произойдет несчастный случай или по итогам проверки не обяжут выполнить уйму мероприятий, которые направлены на устранение нарушений.

Именно для повышения престижа и авторитета профессии специалиста по охране труда Минтруд своим приказом № 524н от 04.08.14г. ввел профстандарт "Специалист по охране труда".

Эти требования к специалисту по охране труда введены для снижения травматизма на предприятиях, ведь если у вашего специалиста недостаточно квалификации, то и требования законодательства выполняться должным образом не будут.

Он в нужный момент не заметит опасности и это приведет к несчастному случаю. А ведь ему потом еще и расследовать. Тут-то и вскроются все больные места, которыми неквалифицированный сотрудник просто не занимался, по причине незнания.

От низкой подготовки специалиста по охране труда, могут страдать не только работники, но и работодатель. Поэтому в приказе указаны требования, которые должны предъявляться к специалисту по охране труда, принимаемому на данную должность:

-

Высшее образование по специальности "Техносферная безопасность" либо аналогичное, направленное на безопасность производственных процессов.

Либо высшее или среднее профобразование, не по профилю техносферы, плюс повышение квалификации специалистов по охране труда (проф. переподготовка) в объеме 256 часов.

Это требования к специалисту по охране труда, к ведущим специалистам и начальникам отделов более жесткие, они также указаны в приказе № 524н. И при составлении должностных инструкций, нужно основываться на данные условия.

Не приписывайте себе лишних обязанностей, например, обеспечение безопасных условий труда работников, помните, за специалистом по охране труда только контроль!

Ответственность работодателя

То что законом предусмотрено, должно выполняться, в противном случае административная ответственность за отсутствие специалиста по охране труда “ляжет на плечи” работодателя (ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) от 50000 до 80000 рублей.

И даже если инспектор в ходе проверки выявит несоответствие квалификационным требованиям вашего СОТа, грозит штраф в таком же размере.

На практике не сталкивалась, чтобы инспектор настолько углублялся во время проверки, но, как говорится, “чем черт не шутит”, потому как запросить информацию, подтверждающую квалификацию могут и другие структуры:

- Если ваша компания нацелена работать на крупный холдинг, то квалификация специалиста по охране труда обязательно заинтересует заказчика.

- В ежеквартальных отчетах, предоставляемых кураторам по охране труда от Администрации МО, также должны указывать соответствие СОТа требованиям НПА.

Должностные обязанности специалиста по охране труда

Должностные обязанности специалиста по охране труда очень обширны, ошибается тот, кто думает, что можно будет сидеть и ничего не делать.

Поэтому приведу некоторый из них:

- Методическая помощь, разработка, внедрение документов в соответствии с требованиями НПА.

- А как всем известно их огромное количество, начинаю от инструкций и заканчивая расчетов профессионального риска, куда ни посмотри, везде должно быть положение, приказ, программа ил инструкция. Документов просто тьма.

- Контроль за качественной работой с персоналом.

- Сюда входит надзор за своевременным инструктированием, выявление дополнительной работы с персоналом после длительных больничных, перед началом разовых или опасных работ.

- Контроль за созданием безопасных условий труда персонала.

- Этот пункт очень обширен, сюда можно отнести и надзор за обеспечением в полном объеме спецодеждой и СИЗ, смывающими и обеззараживающими средств, обучением персонала, контроль за своевременным техническим обслуживанием оборудования и использованием только исправного инструмента.

- Наблюдение за полным медицинским обследованием работников и предупреждением развития профессиональных заболеваний.

- Организация проведения специальной оценки условий труда, с последующим возмещением работникам, положенных им гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда.

- Участие в расследовании несчастного случая на производстве.

- Участие – это еще слабо сказано, потому как вся основная работа, если у вас произошел несчастный случай, ложиться на плечи специалиста по охране труда.

- Контроль за соблюдением санитарного состояния рабочих мест сотрудников и мест отдыха.

Так перечислять можно еще достаточно долго, потому как обязанностей у специалиста по охране труда много, все зависит в первую очередь от специфики работы предприятия.

Но без дела не посидишь и постоянно приходится урегулировать, какие-то дополнительные вопросы. То работники жалуются на руководителей и требуют дополнительных средств и мер защиты и более безопасных условий, то работодатель хочет применить жесткие меры к недобросовестным сотрудникам.

Либо только расслабишься и решишь, что все документы в порядке, все работает слаженно, выйдут изменения в НПА, или произойдет несчастный случай или новая “вводная” от руководства поступит.

Круг обязанностей специалиста по охране труда очень обширен, так как пренебрежение им может привести к авариям, травмам и убыткам работодателям.

Ответственность специалиста по охране труда

Если коснуться вопроса ответственности, то она, как и у любого другого работника дисциплинарная. Работодатель имеет право наказывать за обоснованные косяки.

А вот самое интересное дальше, административная и уголовная ответственность, потому как она может возникнуть даже из-за неправильно оформленной должностной инструкции.

В первую очередь в ней должно быть указано, необеспечение безопасных условий труда, это обязанность руководителей подразделений, а контроль. Ведь нужно не забывать, что СОТ на предприятии выполняет функцию контролирующую и предупреждающую развитие аварийных ситуаций.

И опять же, нести ответственность за действия работников, специалист по охране труда не может так как они не находятся у него в подчинении.

А вот если не было достаточного контроля, к примеру, сотрудники не обеспечиваются спецодеждой и СИЗ, СОТ в курсе, но никаких действий не предпринимает, то тут уже возникает ответственность по причине отсутствия должного контроля.

При наступлении несчастного случая может возникнуть ответственность специалист по охране труда, если выяснится, что нет обучения, инструктажей и стажировки и работников, это говорит о том, что не было контроля.

Примеров можно приводить много, главное знать, что если вы выявили нарушение законодательства, например, не обеспечение работников СИЗ, напишите служебную записку на имя руководителя организации, проинформируйте его об этом, о тех последствиях, которые могут возникнуть в случае проверки трудовой инспекцией или при наступлении несчастного случая.

Как любит говорить один мой знакомый инспектор, когда выявляет косяк: “А вы писали служебку?”. Потому что в охране труда, не прикрыв себя и работодателя соответствующим документом, вы автоматически становитесь обезоружены перед административной и уголовной ответственностью.

Для этого нужно в первую очередь изучать НПА, грамотно разрабатывать необходимые документы, тщательно контролировать безопасное производство работ персоналом, требуя устранение нарушений своевременным составлением акта–предписания.

И всегда нужно помнить, что специалист по охране труда такой же работник работодателя, как и остальной персонал и должен выполнять свои должностные обязанности добросовестно и качественно (ст. 21 ТК РФ).

Предлагаю посмотреть видео, в котором кратко рассказываю о плюсах и минусах работы в должности специалиста по охране труда, а также оставлю ссылку на свой YouTube канал, где можно узнать много полезного по охране труда.

Цели специалиста по охране труда

Специалист по охране труда – это лицо дистанцированное от производства, находящееся между работниками и работодателем, а зачастую между молотом и наковальней.

Потому как нужно контролировать создание безопасных условий труда работников, напоминая работодателю о его ответственности по законодательству и требуя от него финансовых вложений, и в то же время защищать своего руководителя от небезопасных действий работников или жалоб.

Для этого нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень, следить за изменениями НПА, общаться с другими специалистами по охране труда, участвовать в различных конкурсах по охране труда, и главное предлагать руководителю выводить охрану труда на новый уровень, применяя какие-то ноу-хау.

Главное не сидеть на месте, сложа ручки, нужно качественно работать, потому что активный и хороший специалист по охране труда, постоянно подтверждающий свою компетенцию, всегда будет на особом счету у руководства, нужно только к этому стремиться.

Выводы

Если вы специалист по охране труда или решили им стать, то нужно знать, что за вами будет ответственность правильного ведения документов хоть и в основные обязанности входит контроль и организация, но документарной работы очень много.

И при возникновении ситуации, когда не знаешь, как поступить, работодатель давит, работники давят на жалость, поступай в соответствии с требованиями Трудового законодательства и НПА. Любое действие, должно быть аргументировано ссылкой на пункт статьи закона, где-то отстояв права работников, либо доказав, что справедливость на стороне работодателя.

Для этого нужно эти самые законы тщательно изучать и уметь аргументировать, что можно делать, а что запрещено, не отступая от своего доказывая обоснованную правоту. Причем не криком и с пеной у рта, а приводя примеры и доказательства из судебной практики, живые примеры всегда отлично работают.

Да это иногда однообразная работа, но важная и нужная, потому как эта рутина может спасать людям жизни.

Желаю вам безопасной и эффективной работы.

Если вы начинающий специалист по охране труда и путаетесь в требованиях законодательства, сложно выстроить свою работу с нуля, обращайтесь за помощью.

alt="Алексей Вовченко: В сфере охраны труда в приоритете должна быть профилактика. Фото: Пресс-служба Минтруда" />

Госдума в первом чтении приняла новую редакцию раздела Трудового кодекса по охране труда. О том, что еще изменится в этой сфере и какие изменения уже произошли, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Алексей Витальевич, Минтруд разрешил женщинам водить поезда, садиться за руль самосвалов и фур, работать трактористами. Почему сократился перечень запрещенных для женщин профессий? Они перестали считаться опасными?

Алексей Вовченко: Изначально такой перечень появился в 1978 году, а затем был пересмотрен к 2000 году. Ученые, заботясь о репродуктивном здоровье женщин, сделали вывод, что 456 видов работ потенциально вредны, и решили женщин к ним не допускать. Со временем он не только потерял актуальность, но даже стал архаичным, поскольку некоторые профессии уходят в историю, и сегодня их уже нигде не встретишь. Например, кочегаров паровоза.

Совместно с учеными-профпатологами мы пересмотрели этот перечень и сократили его до ста наименований. Запрещенными для женщин остались работы под землей, связанные с подъемом тяжестей, и некоторые профессии, которые серьезно могут повлиять на репродуктивное здоровье, как правило все они относятся к вредным и опасным производствам.

Предлагается пересмотреть целый раздел Трудового кодекса, посвященный охране труда. Что послужило поводом для изменений в этой сферы? Какие наиболее важные изменения предусмотрены новой редакцией документа?

Алексей Вовченко: Действительно, в 2021 году ожидается настоящий рывок в развитии охраны труда. И это жизненная необходимость. Мы давно говорили, что для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями.

Поэтому суть вносимых поправок в переходе к предупреждающим действиям в охране труда, то есть - к системе управления профессиональными рисками. Это и есть основной смысл нововведений. Это не значит, что в десятом разделе Трудового кодекса изменилось все. Просто поправок и уточнений было много, поэтому предложено рассмотреть и принять новую редакцию раздела.

Кто и как должен управлять профессиональными рисками?

Алексей Вовченко: Предполагается, что профессиональные риски на производстве должен спрогнозировать работодатель. Он будет формировать перечни опасностей и разрабатывать план для их предотвращения. Фактически, ему предоставляется возможность самостоятельно оценивать соблюдение требований трудового законодательства на каждом рабочем месте и на предприятии в целом.

Более того, вводится новое понятие - микротравма. Все мелкие повреждения впредь должны будут фиксироваться работодателем. Ведь любой порез или ушиб на производстве не возникают без причины. Возможно, где-то произошел сбой в системе охраны труда. Работодатель должен проанализировать причины появления микротравм, сделать выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия, которые могут наступить.

Также важно отметить, что будет предусмотрено личное участие работника в обеспечении своих же безопасных условий труда. То есть, он не должен ждать, пока ему выдадут спецодежду, у него есть право требовать для себя средства индивидуальной защиты, если без них работать опасно.

А если работодатель откажется их предоставить?

Алексей Вовченко: В том случае, если работник посчитает, что работодатель не обеспечил для него безопасные условия труда, он сам может отказаться от выполнения работы, и за это ему не будет грозить увольнение или другие негативные последствия. Мы вписываем эту норму в Трудовой кодекс.

Будет ли считаться точка зрения работника объективной в такой ситуации?

Алексей Вовченко: Конечно, она будет считаться объективной и признанной. К тому же, он всегда может обратиться за помощью в профсоюз, инициировать создание комиссии для проведения расследования. Если работа - опасная, а средств индивидуальной защиты не предоставлено, то здесь явное нарушение требований охраны труда.

А как доказать работодателю, что не прав работник?

Алексей Вовченко: Конечно, работник тоже бывает виноват. Например, если работодатель выдал ему средства индивидуальной защиты, а он ими не пользуется. Но в таком случае работодатель должен отстранить работника от выполнения обязанностей без сохранения ему заработной платы.

К тому же работодателю теперь официально предоставлено право вести аудио и видеофиксацию производственного процесса, которые можно будет использовать при расследовании несчастного случая. Поэтому доказательством вполне может стать видеосъемка.

Требования по охране труда распространяются на тех, кто работает удаленно?

Алексей Вовченко: В основном, дистанционно трудятся офисные работники, у которых условия труда априори безопасные, но даже для них работодатель обязан провести инструктаж по охране труда. А работников, которые заняты на производстве, перевести на "удаленку" невозможно.

Что будет, если работник, который занят дистанционно и работает дома, во время рабочего дня сломал ногу? Понесет ли ответственность работодатель?

Алексей Вовченко: В этом случае обязательно последует производственное расследование, если это происшествие произошло в рабочее время.

А какая ответственность предусмотрена за нарушение требований охраны труда для работодателя и работника?

Алексей Вовченко: Нарушения требований охраны труда приводят к несчастному случаю. Например, травмам. Поэтому всегда проводится производственное расследование, по итогам которого определяется виновная сторона. Это может быть и работник, если он не соблюдает инструкции, не использует средства индивидуальной защиты, которые ему выданы. А может - и работодатель, который не обеспечил необходимые условия труда. Определяется состав нарушения, после чего назначается ответственность. Она может быть административная - как правило, это штрафы. И уголовная, если, например, несчастный случай был со смертельным исходом. Также не стоит забывать о текущих проверках. При выявлении нарушений оштрафовать работодателя может, например, инспекция по труду.

Минтрудом разработан законопроект, согласно которому инструктажи по охране труда теперь могут проводиться удаленно. Это как?

Алексей Вовченко: С помощью средств аудио и видеосвязи. И это очень удобно. Ведь дистанционный инструктаж можно зафиксировать. Не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как проводился инструктаж. Более того, законопроектом предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки. В рамках цифровизации системы охраны труда - это большая помощь. Самое главное, к такому видеоинструктажу может вернуться и сам работник, пересмотреть, повторить отдельные сложные аспекты.

Значит, цифровые технологии меняют и сферу охраны труда. В таком случае, когда бумажную рутину заменит электронный документооборот?

Алексей Вовченко: Уже в этом году многие бумажные документы можно будет заменить электронными, которые наделяются такой же юридической силой. Учитывая, что по охране труда принимается очень много документов - инструктажи, правила, инструкции, разнообразные локальные акты, электронный документооборот улучшит качество подготовки специалистов, облегчит работу специалистов по охране труда и работодателей. Главное, чтобы эти документы были доступны работнику, который должен не просто их прочитать, но сделать отметки об ознакомлении. Это серьезный блок, который поможет снизить расходы работодателя, в том числе - существенно сэкономить на бумаге.

В рамках регуляторной гильотины утратили силу многие нормативные документы. Какие? Будут ли приниматься новые?

Алексей Вовченко: Мы очень плотно отработали в рамках регуляторной гильотины. Это касается многочисленных правил по охране труда. По ним работники сдают экзамены. А это огромные талмуды документов. Ну не выучить 300 листов текста простому работнику. Всё это приводит к фальсификации знаний. Ставится подпись - ознакомлен, и всё. В то время, как самих знаний нет.

В рамках гильотины мы отменили большинство правил: из 179 их осталось 40, межотраслевых, самых важных, которые, буквально, "кровью" написаны. Согласовали их с профсоюзами и бизнесом.

Например, правила по охране труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах теперь унифицированы для всех, а раньше были отдельные разделы в правилах в жилищно-коммунальном хозяйстве, при реализации нефтепродуктов, в сельском хозяйстве и многих других. И казалось бы, все было так подробно расписано. А люди продолжали получать травмы, гибнуть при этих работах. Мы максимально упростили правила, которые должны стать доступными для работников, чтобы, действительно, их было можно выучить и соблюдать.

То есть, теперь работодатели должны переобучить своих работников?

Алексей Вовченко: Внеплановая проверка знаний должна проводиться даже в том случае, если в правила по охране труда вносятся изменения.

А есть ограничения по срокам?

Алексей Вовченко: Таких ограничений нет. Переобучить работников работодатель может в любое время, как посчитает нужным, исходя из своих производственных процессов. Дедлайна, что все должны сесть за парты и изучать правила в течение недели, не предусмотрено, ведь эти нововведения не закрепляют принципиально новых правил охраны труда.

Изменились требования к проведению специальной оценки условий труда. В каких случаях переаттестация рабочих мест становится не обязательной?

Алексей Вовченко: Изначально специальную оценку условий труда проводить необходимо всегда. Но была норма, что каждые 5 лет ее нужно было повторять. Однако есть значительное число рабочих мест, где условия труда не опасные и не вредные. Например, в офисах. Зачем работодателю каждые 5 лет их проверять? Теперь он может единожды подать декларацию о соответствии условий труда на таких рабочих местах, и она автоматически становится бессрочной, но до определенного момента.

Ее придется проводить снова, если поменяются форма или характер работы, произойдет несчастный случай или профессиональное заболевание, а также по требованию профсоюзов и самих работников.

Зачем нужны плановые ежегодные медосмотры на предприятиях, если есть диспансеризация? Обязан ли проходить медосмотр сотрудник, который прошел диспансеризацию?

Алексей Вовченко: Нужно понимать, что диспансеризация - это комплексное обследование здоровья. Она добровольная и проводится для того, чтобы оценить состояние здоровья человека в определенном возрасте. Ее результаты могут учитываться при проведении профосмотров на предприятии. Только у профосмотров задача другая. Они помогают выявлять предпосылки к профессиональному заболеванию, чтобы предупредить их, определить профессиональную пригодность человека. Например, обязательный ежегодный профосмотр проходят работники при выполнении водолазных работ или работ на высоте. А также люди, занятые на некоторых производствах, где приходится работать в потенциально опасных и вредных условиях. Есть перечень факторов, которые могут негативно повлиять на здоровье человека: вибрация, шум, пыль, химические вещества.

В организации, где охрану труда никогда не вели, молодому специалисту некому ставить задачи. Работодатель нанял специалиста, чтобы тот сам привел дела в порядок и оградил компанию от штрафов. Без наставничества и помощи молодой специалист теряется в делах, а ответственность никто не отменял. Чтобы помочь начинающим, мы составили дорожную карту из пяти простых шагов — они помогут организовать охрану труда с нуля.

Старт

Если на предприятии работу по охране труда не вели и не от кого принять дела, начните работу с подготовки акта о том, что документов вам не передали, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. В нем укажите, что в компании нет локальных документов по охране труда и вы будете выстраивать систему управления охраной труда с нуля. Подпишите акт у руководителя кадровой службы и юриста. Это поможет избежать вопросов, если до этого какие-то документы существовали, но вам о них не сообщили. Проконтролируйте, чтобы составили приказ о вашем назначении на должность специалиста по охране труда.

Дорожная карта

Шаг 1. Обучение

После того как руководители работ пройдут обучение, назначьте их приказом ответственными за проведение инструктажей на рабочем месте по подразделениям соответственно. Остальных сотрудников, которые не войдут в список, обучайте в своей организации внутренней комиссией. Назначьте ее приказом, а регламент работы пропишите в положении о СУОТ. Специалист по охране труда также проходит обучение в установленном порядке. В первый год может не проходить, если имеет непрерывный стаж работы пять лет (пп. 1.5–1.6 Порядка № 1/29).

Шаг 2. Документы

Разработайте и утвердите положение о системе управления охраной труда, для этого используйте типовое положение, которое утвердил Минтруд (Типовое положение о СУОТ, утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н). Чтобы система в компании эффективно функционировала, не копируйте стандартные формулировки. Подготовьте документ с учетом специфики предприятия. Уделите особое внимание части положения о распределении ответственности должностных лиц. На всех уровнях управления детально пропишите, какие обязанности в области охраны труда будут у каждой конкретной должности, задействованной в СУОТ.

Составьте перечень локальных документов, которые должны быть в вашей организации. Этот перечень зависит от численности работников, видов деятельности предприятия, наличия вредных условий труда и других факторов. Унифицированного списка нет.

Пример. На предприятии, где электротехнический персонал обучают внутри организации, должен быть приказ «О создании комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации» (п. 1.4.30 ПТЭЭП, утв. приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6). А компании, где в штате нет электротехнического персонала, этот документ не нужен.

Для подготовки перечня документов можете воспользоваться чек-листами ГИТ. Из них вы узнаете, какие документы запросят у организации при проверке (формы проверочных листов, утв. приказом Роструда от 10.11.2017 № 655).

В список документации войдут:

- положения;

- инструкции;

- программы обучения;

- приказы;

- журналы.

Окажите руководителям структурных подразделений методическую помощь в разработке инструкций по охране труда. В законе нет прямого указания, что инструкции готовит руководитель подразделения. Но только он знает условия труда своих подчиненных, риски и особенности работы с оборудованием и инструментами. На практике обязанность пропишите в должностной инструкции руководителя структурного подразделения.

Шаг 3. СОУТ, СИЗ, медосмотры

Если производственные факторы на рабочих местах еще не оценили, начните процедуру по проведению специальной оценки условий труда. Ее проводят эксперты независимой аккредитованной организации, с которой работодатель заключает договор. Непосредственно в компании за организацию СОУТ отвечает комиссия, которую утверждают приказом по предприятию. Эксперты лаборатории делают исследования на рабочих местах предприятия и готовят отчет с рекомендациями для работодателя. Отчет отображает, какие вредные и опасные факторы присутствуют на рабочих местах организации (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», далее — Закон № 426-ФЗ).

Если СОУТ провели до вашего прихода в организацию, ознакомьтесь с результатами и используйте их в работе. Проверьте, нет ли необходимости провести внеплановую спецоценку из-за введения новых рабочих мест или по другим причинам из статьи 17 Закона № 426-ФЗ.

Предварительные и периодические медосмотры проводите на основании перечней вредных и опасных производственных факторов и видов работ (Перечни, утв. приказом Минздрава от 12.04.2011 № 302н; далее — Приказ № 302н). Вредные и опасные факторы на рабочем месте устанавливают по результатам спецоценки.

Если результатов СОУТ пока нет, можно определить производственные факторы с помощью эксплуатационной, технологической и другой документации на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, которые применяют в организации при производственной деятельности.

Также проверьте, как на предприятии организовали работу со средствами индивидуальной защиты. Порядок выдачи, учета и хранения СИЗ определен Трудовым кодексом и Межотраслевыми правилами (утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н).

Если в компании есть работы с вредными или опасными условиями труда, работы, которые выполняют в особых температурных условиях или которые связаны с загрязнением, обязательно контролируйте работу со средствами индивидуальной защиты в организации. Для этого в положении о СУОТ между должностными лицами организации распределите обязанности по закупке, хранению, выдаче и уходу за СИЗ.

Проведите в первое полугодие своей работы медосмотр, обучение по охране труда и спецоценку, во втором полугодии организуйте производственный контроль за санитарно-гигиеническими условиями. Также периодически проверяйте, чтобы работников обеспечивали СИЗ в полном объеме.

Шаг 4. Риски

Осмотрите территорию предприятия, выявите недочеты. Например, работники не используют СИЗ, места проведения опасных работ не ограждены, отсутствуют разметка и предупредительные знаки, территория плохо освещена. Все, что вы заметите при визуальном осмотре, — потенциальный несчастный случай, поэтому постарайтесь устранить подобные нарушения как можно скорее.

Пример. Специалист по охране труда заметил, что при выходе из цеха № 13 три дня подряд скользкие ступеньки. Чтобы предотвратить потенциальный несчастный случай в организации, постелили резиновый коврик и поставили предупреждающий знак «Осторожно: скользкая поверхность!»

В организации нужно проводить оценку профессиональных рисков (ст. 209, 212 ТК). На данный момент нет четких требований, как именно работодатель должен организовать управление профрисками, поэтому порядок процедуры и методы определяют на локальном уровне. Оценка рисков входит в компетенции специалиста по охране труда на основании профстандарта (профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утв. приказом Минтруда от 04.08.2014 № 524н).

Оценку рисков проводит оценочная группа, в ее состав входит не только служба охраны труда, но и представители других отделов. Это комплексная процедура, объясните работодателю, что участвовать в ней должны линейные руководители, работники производственно-технического отдела и представители трудового коллектива.

Качественная оценка профессиональных рисков и корректирующие мероприятия после нее помогут снизить затраты организации за счет улучшения условий труда. Кроме того, важно научиться оценивать риски, так как это основная процедура, вокруг которой законодатели планируют выстроить охрану труда будущего.

После того как вы оцените весь масштаб своей работы, составьте поэтапный план. Распределите свою работу на четыре квартала. Если придет инспектор ГИТ, он увидит ваш план и поймет, что работа по охране труда уже началась. Штраф будет, но правонарушение не будет признано длящимся и вы не понесете ни дисциплинарную, ни административную ответственность.

Шаг 5. Проверки

Внешняя проверка

Проверьте, включена ли компания в план проверок на текущий год. Эту информацию можно узнать на сайте территориальной ГИТ или на сайте Генпрокуратуры. Если увидите свою компанию в списке, начинайте подготовку к проверке.

Также в компании может пройти внеплановая проверка. Основания для внеплановых проверок приведены в статье 360 ТК, самое распространенное — жалоба работника. О внеплановой проверке сообщают, как правило, не менее чем за 24 часа. Но если проверка пройдет по жалобе работника, инспекторы не предупредят (ч. 9 ст. 360 ТК).

Внутренняя проверка

Контролируйте соблюдение требований охраны труда на рабочих местах постоянно. Кроме специалиста по охране труда, это делают директор, руководители подразделений и сами работники. Введите ступенчатые системы контроля, чтобы внутренние проверки были эффективными.

Чтобы определить, сколько ступеней контроля необходимо для конкретного предприятия, нужно проанализировать особенности производства: вид деятельности, численность сотрудников, структуру предприятия, месторасположение структурных подразделений, текущие условия труда. Самый распространенный вариант ступенчатого контроля — трехступенчатый. Он универсален, и его применяют как в небольших компаниях, так и на крупных предприятиях.

alt="Алексей Вовченко: В сфере охраны труда в приоритете должна быть профилактика. Фото: Пресс-служба Минтруда" />

Госдума в первом чтении приняла новую редакцию раздела Трудового кодекса по охране труда. О том, что еще изменится в этой сфере и какие изменения уже произошли, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Алексей Витальевич, Минтруд разрешил женщинам водить поезда, садиться за руль самосвалов и фур, работать трактористами. Почему сократился перечень запрещенных для женщин профессий? Они перестали считаться опасными?

Алексей Вовченко: Изначально такой перечень появился в 1978 году, а затем был пересмотрен к 2000 году. Ученые, заботясь о репродуктивном здоровье женщин, сделали вывод, что 456 видов работ потенциально вредны, и решили женщин к ним не допускать. Со временем он не только потерял актуальность, но даже стал архаичным, поскольку некоторые профессии уходят в историю, и сегодня их уже нигде не встретишь. Например, кочегаров паровоза.

Совместно с учеными-профпатологами мы пересмотрели этот перечень и сократили его до ста наименований. Запрещенными для женщин остались работы под землей, связанные с подъемом тяжестей, и некоторые профессии, которые серьезно могут повлиять на репродуктивное здоровье, как правило все они относятся к вредным и опасным производствам.

Предлагается пересмотреть целый раздел Трудового кодекса, посвященный охране труда. Что послужило поводом для изменений в этой сферы? Какие наиболее важные изменения предусмотрены новой редакцией документа?

Алексей Вовченко: Действительно, в 2021 году ожидается настоящий рывок в развитии охраны труда. И это жизненная необходимость. Мы давно говорили, что для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями.

Поэтому суть вносимых поправок в переходе к предупреждающим действиям в охране труда, то есть - к системе управления профессиональными рисками. Это и есть основной смысл нововведений. Это не значит, что в десятом разделе Трудового кодекса изменилось все. Просто поправок и уточнений было много, поэтому предложено рассмотреть и принять новую редакцию раздела.

Кто и как должен управлять профессиональными рисками?

Алексей Вовченко: Предполагается, что профессиональные риски на производстве должен спрогнозировать работодатель. Он будет формировать перечни опасностей и разрабатывать план для их предотвращения. Фактически, ему предоставляется возможность самостоятельно оценивать соблюдение требований трудового законодательства на каждом рабочем месте и на предприятии в целом.

Более того, вводится новое понятие - микротравма. Все мелкие повреждения впредь должны будут фиксироваться работодателем. Ведь любой порез или ушиб на производстве не возникают без причины. Возможно, где-то произошел сбой в системе охраны труда. Работодатель должен проанализировать причины появления микротравм, сделать выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия, которые могут наступить.

Также важно отметить, что будет предусмотрено личное участие работника в обеспечении своих же безопасных условий труда. То есть, он не должен ждать, пока ему выдадут спецодежду, у него есть право требовать для себя средства индивидуальной защиты, если без них работать опасно.

А если работодатель откажется их предоставить?

Алексей Вовченко: В том случае, если работник посчитает, что работодатель не обеспечил для него безопасные условия труда, он сам может отказаться от выполнения работы, и за это ему не будет грозить увольнение или другие негативные последствия. Мы вписываем эту норму в Трудовой кодекс.

Будет ли считаться точка зрения работника объективной в такой ситуации?

Алексей Вовченко: Конечно, она будет считаться объективной и признанной. К тому же, он всегда может обратиться за помощью в профсоюз, инициировать создание комиссии для проведения расследования. Если работа - опасная, а средств индивидуальной защиты не предоставлено, то здесь явное нарушение требований охраны труда.

А как доказать работодателю, что не прав работник?

Алексей Вовченко: Конечно, работник тоже бывает виноват. Например, если работодатель выдал ему средства индивидуальной защиты, а он ими не пользуется. Но в таком случае работодатель должен отстранить работника от выполнения обязанностей без сохранения ему заработной платы.

К тому же работодателю теперь официально предоставлено право вести аудио и видеофиксацию производственного процесса, которые можно будет использовать при расследовании несчастного случая. Поэтому доказательством вполне может стать видеосъемка.

Требования по охране труда распространяются на тех, кто работает удаленно?

Алексей Вовченко: В основном, дистанционно трудятся офисные работники, у которых условия труда априори безопасные, но даже для них работодатель обязан провести инструктаж по охране труда. А работников, которые заняты на производстве, перевести на "удаленку" невозможно.

Что будет, если работник, который занят дистанционно и работает дома, во время рабочего дня сломал ногу? Понесет ли ответственность работодатель?

Алексей Вовченко: В этом случае обязательно последует производственное расследование, если это происшествие произошло в рабочее время.

А какая ответственность предусмотрена за нарушение требований охраны труда для работодателя и работника?

Алексей Вовченко: Нарушения требований охраны труда приводят к несчастному случаю. Например, травмам. Поэтому всегда проводится производственное расследование, по итогам которого определяется виновная сторона. Это может быть и работник, если он не соблюдает инструкции, не использует средства индивидуальной защиты, которые ему выданы. А может - и работодатель, который не обеспечил необходимые условия труда. Определяется состав нарушения, после чего назначается ответственность. Она может быть административная - как правило, это штрафы. И уголовная, если, например, несчастный случай был со смертельным исходом. Также не стоит забывать о текущих проверках. При выявлении нарушений оштрафовать работодателя может, например, инспекция по труду.

Минтрудом разработан законопроект, согласно которому инструктажи по охране труда теперь могут проводиться удаленно. Это как?

Алексей Вовченко: С помощью средств аудио и видеосвязи. И это очень удобно. Ведь дистанционный инструктаж можно зафиксировать. Не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как проводился инструктаж. Более того, законопроектом предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки. В рамках цифровизации системы охраны труда - это большая помощь. Самое главное, к такому видеоинструктажу может вернуться и сам работник, пересмотреть, повторить отдельные сложные аспекты.

Значит, цифровые технологии меняют и сферу охраны труда. В таком случае, когда бумажную рутину заменит электронный документооборот?

Алексей Вовченко: Уже в этом году многие бумажные документы можно будет заменить электронными, которые наделяются такой же юридической силой. Учитывая, что по охране труда принимается очень много документов - инструктажи, правила, инструкции, разнообразные локальные акты, электронный документооборот улучшит качество подготовки специалистов, облегчит работу специалистов по охране труда и работодателей. Главное, чтобы эти документы были доступны работнику, который должен не просто их прочитать, но сделать отметки об ознакомлении. Это серьезный блок, который поможет снизить расходы работодателя, в том числе - существенно сэкономить на бумаге.

В рамках регуляторной гильотины утратили силу многие нормативные документы. Какие? Будут ли приниматься новые?

Алексей Вовченко: Мы очень плотно отработали в рамках регуляторной гильотины. Это касается многочисленных правил по охране труда. По ним работники сдают экзамены. А это огромные талмуды документов. Ну не выучить 300 листов текста простому работнику. Всё это приводит к фальсификации знаний. Ставится подпись - ознакомлен, и всё. В то время, как самих знаний нет.

В рамках гильотины мы отменили большинство правил: из 179 их осталось 40, межотраслевых, самых важных, которые, буквально, "кровью" написаны. Согласовали их с профсоюзами и бизнесом.

Например, правила по охране труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах теперь унифицированы для всех, а раньше были отдельные разделы в правилах в жилищно-коммунальном хозяйстве, при реализации нефтепродуктов, в сельском хозяйстве и многих других. И казалось бы, все было так подробно расписано. А люди продолжали получать травмы, гибнуть при этих работах. Мы максимально упростили правила, которые должны стать доступными для работников, чтобы, действительно, их было можно выучить и соблюдать.

То есть, теперь работодатели должны переобучить своих работников?

Алексей Вовченко: Внеплановая проверка знаний должна проводиться даже в том случае, если в правила по охране труда вносятся изменения.

А есть ограничения по срокам?

Алексей Вовченко: Таких ограничений нет. Переобучить работников работодатель может в любое время, как посчитает нужным, исходя из своих производственных процессов. Дедлайна, что все должны сесть за парты и изучать правила в течение недели, не предусмотрено, ведь эти нововведения не закрепляют принципиально новых правил охраны труда.

Изменились требования к проведению специальной оценки условий труда. В каких случаях переаттестация рабочих мест становится не обязательной?

Алексей Вовченко: Изначально специальную оценку условий труда проводить необходимо всегда. Но была норма, что каждые 5 лет ее нужно было повторять. Однако есть значительное число рабочих мест, где условия труда не опасные и не вредные. Например, в офисах. Зачем работодателю каждые 5 лет их проверять? Теперь он может единожды подать декларацию о соответствии условий труда на таких рабочих местах, и она автоматически становится бессрочной, но до определенного момента.

Ее придется проводить снова, если поменяются форма или характер работы, произойдет несчастный случай или профессиональное заболевание, а также по требованию профсоюзов и самих работников.

Зачем нужны плановые ежегодные медосмотры на предприятиях, если есть диспансеризация? Обязан ли проходить медосмотр сотрудник, который прошел диспансеризацию?

Алексей Вовченко: Нужно понимать, что диспансеризация - это комплексное обследование здоровья. Она добровольная и проводится для того, чтобы оценить состояние здоровья человека в определенном возрасте. Ее результаты могут учитываться при проведении профосмотров на предприятии. Только у профосмотров задача другая. Они помогают выявлять предпосылки к профессиональному заболеванию, чтобы предупредить их, определить профессиональную пригодность человека. Например, обязательный ежегодный профосмотр проходят работники при выполнении водолазных работ или работ на высоте. А также люди, занятые на некоторых производствах, где приходится работать в потенциально опасных и вредных условиях. Есть перечень факторов, которые могут негативно повлиять на здоровье человека: вибрация, шум, пыль, химические вещества.

Читайте также: