Какие факторы влияют на отпуск автотормозов

Опубликовано: 10.12.2025

Чтобы привести тормоза в действие, надо понизить давление в ТМ краном машиниста на установленную величину определенным темпом, а чтобы отпустить тормоза необходимо повысить давление в ТМ на определенную величину.

Темпом снижения давления в магистрали называется величина этого снижения в единицу времени.

Различают следующие темпы понижения давления:

- медленный (темп мягкости) - давление в магистрали понижается с до 0,3-0,4 в 60сек - тормоза в действие не проходят;

- служебный - давление в магистрали понижается с 5,0 до 4,0кгс/см 2 за 4-6с - тормоза срабатывают на служебное торможение;

- экстренный - понижение давления в магистрали с 5,0 до 2,5кгс/см 2 не более чем за 3с - происходит экстренное торможение.

В зависимости от приемов управления применяют следующие виды торможений и отпуска тормозов:

- ступенчатое служебное торможение - давление в тормозной магистрали снижается в несколько приемов, давление в тормозных цилиндрах возрастает скачкообразно пропорционально величине снижения давления в тормозной магистрали;

- полное служебное торможение - давление в тормозной магистрали снижается в один прием, давление в тормозных цилиндрах плавно возрастает до нормативной величины;

- экстренное торможение - происходит быстрое снижение давления в тормозной магистрали до ее полной разрядки, давление в тормозных цилиндрах резко возрастает до нормативной величины;

- ступенчатый отпуск - давление в тормозной магистрали повышается в несколько приемов при которых происходит ступенчатый выпуск сжатого воздуха из тормозных цилиндров в атмосферу;

- полный отпуск - давление в тормозной магистрали повышается в один прием и сжатый воздух из тормозных цилиндров полностью выходит в атмосферу.

Тормозная и отпускная волны: факторы, влияющие на скорость распространения; требуемые параметры; учет при управлении тормозами.

Распространение в тормозной магистрали начала изменения давления при повороте ручки крана машиниста в тормозное положение называется воздушной волной, скорость ее распространения 330 м/с при температуре окружающей среды 0 0 С. На скорость распространения воздушной волны оказывают ряд факторов: величина давления сжатого воздуха, температура воздуха, величина сопротивления трубопроводов, величина утечек сжатого воздуха через неплотности резьбовых соединений трубопроводов.

При продолжении выпуска воздуха через кран машиниста и снижении давления в магистрали определенным темпом происходит срабатывание воздухораспределителей. Срабатывание воздухораспределителя происходит когда воздушная волна достигнет прибора и создаст достаточный темп снижения давления, превышающий величину чувствительности ВР (величина снижения давления заданным темпом, вызывающая срабатывания прибора на торможение).

Распространение понижения давления в тормозной магистрали, при котором происходит последовательное распространение срабатывания тормозных приборов по длине поезда до появления давления в тормозном цилиндре хвостового вагона, называется тормозной волной и характеризуется скоростью распространения тормозной волны (до 310м/с). Скорость распространения тормозной волны зависит от типа тормоза, величины зарядного давления в тормозной магистрали (с понижением зарядного давления на 1,0 кгс/см 2 скорость волны снижается на 8 м/с), температуры воздуха (с понижением температуры на 1 0 С ниже нуля скорость волны снижается на 1 м/с).

Отпускной волной называется распространение повышения давления в магистрали при отпуске тормозов. Скорость отпускной волны (50-150м/с) определяется от момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до начала выпуска воздуха из тормозного цилиндра хвостового вагона. Скорость распространения отпускной волны зависит от величины давления в главных резервуарах, длины поезда, положения ручки крана машиниста (I или II), утечек воздуха из магистрали, конструкции воздухораспределителя.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 4360 ; Мы поможем в написании вашей работы!

В поездах, составленных из вагонов с композиционными тормозными колодками, начальная эффективность торможения при скорости менее 40 км/ч ниже, чем в поездах с чугунными колодками. Это связано с медленным нагревом композиционной колодки при низких скоростях движения. Поэтому тормоза с композиционными колодками необходимо приводить в действие несколько раньше, чем тормоза с чугунными колодками.

Увеличение тормозной силы при неблагоприятных условиях сцепления колес с рельсами и, прежде всего, при наличии на поверхности головки рельсов вяжущих веществ может вызвать юз колесных пар. Для его предупреждения перед снижением давления в магистрали более чем на 1 кгс/см 2 или повышением давления воздуха в тормозных цилиндрах локомотива более 2,5 кгс/см 2 при торможении ЭПТ предварительно подают песок под колесные пары локомотива.

Экстренное торможение выполняют краном машиниста с применением крана вспомогательного тормоза и песочницы. Важно не прекращать подачу песка при малых скоростях движения (кроме одиночных локомотивов), так как именно при этих скоростях возникает наибольшая тормозная сила. Не допускается прекращать разрядку магистрали переводом ручки крана машиниста из положения экстренного торможения в положения III - VA, не дожидаясь полной остановки поезда, так как это может повлечь за собой отпуск тормозов и возникновение больших реакций в поезде.

С целью предупреждения истощения тормозов повторные торможения в грузовых поездах выполняют с интервалом не менее 1 - 2 мин.

Если же время между торможениями менее 1 мин, очередную ступень снижения давления в магистрали делают на 0,3 кгс/см 2 больше ранее выполненной ступени. Для пассажирских поездов время между повторными торможениям должно быть не менее 15 - 20 с, а если оно не выдержано, повторное торможение выполняют снижением давления в тормозной магистрали не менее чем на 0,6 кгс/см 2 .

При следовании по затяжному спуску важно не допускать частых торможений, поскольку при них время зарядки тормозов хвостовых вагонов будет увеличено. При выполнении повторных торможений недостаточная выдержка ручки крана машиниста в положении I (особенно при наличии больших утечек воздуха в тормозной сети) также увеличивает время зарядки тормозов всего поезда.

При управлении тормозами в грузовых поездах для получения перекрыши используется только положение IV ручки крана машиниста. В положение III ручка крана перемещается кратковременно на 5 - 7 с. только при проверке целостности магистрали и при выполнении ступени торможении в случае ее разрыва.

В пассажирских поездах ручку крана машиниста устанавливают в положение III (после выпуска воздуха из тормозной магистрали в положении IV) при подходе к запрещающим сигналам, сигналам уменьшения скорости и перед остановкой на станциях (кроме поездов с вагонами, имеющими тормоза западноевропейского типа). Если же в этих случаях ручка крана будет находиться в положении IV, то может появиться опасность отпуска тормозов при кратковременном открытии стоп-крана в поезде или завышении давления в магистрали из-за неисправности крана машиниста. При всех других регулировочных торможениях ручку крана машиниста устанавливают в положение IV, перевод ее в положение III при котором утечки воздуха в магистрали не пополняются, нецелесообразен.

Перед применением второй ступени торможения в летний период ручку крана машиниста в грузовых и пассажирских поездах выдерживают в положении перекрыши не менее 5 - 6 с. Это время выбрано с учетом срабатывания тормозов по всей длине поезда. В случае необходимости вторая ступень торможения в пассажирском поезде может быть выполнена лишь после того, как закончится выпуск воздуха из тормозной магистрали через кран машиниста после выполнения первой ступени, а в грузовом поезде - по истечении не менее 5 с после прекращения выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста.

Чтобы предупредить истощение и самопроизвольный отпуск тормозов в грузовых поездах, ручку крана машиниста в положении перекрыши после ступени торможения выдерживают не более 2,5 мин. При необходимости более длительной выдержки увеличивают разрядку тормозной магистрали ступенью 0,3-0,5 кгс/см 2 .

Полный отпуск тормозов выполняется переводом ручки крана машиниста в положение I и контролируется по манометру уравнительного резервуара. Давление в уравнительном резервуаре в конце отпуска зависит от зарядного давления, типа воздухораспределителей, вида торможения и его частоты (табл. 12.2).

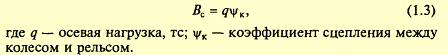

Рассмотрим силовые процессы, происходящие после прижатия колодки к катящемуся колесу. Нажатие на вращающееся колесо колодки с силой К вызывает появление силы трения Т между колодкой и колесом, которая действует от колодки на колесо против его вращения, т. е. стремится остановить это вращение. Тормозить поступательное движение поезда сила трения Т не может, так как это внутренняя сила по отношению к поезду - колодка является частью самого поезда и движется вместе с ним.

Однако под действием внутренней силы Т колесо начинает «цепляться» за рельс в точке контакта О 1 . Возникает сила сцепления колеса с рельсом В, равная по величине силе Т. Сила В стремится утащить рельс за собой (сдвинуть его по ходу движения поезда). Так как рельс прикреплен к шпалам, то он остается неподвижным (в путевом хозяйстве хорошо известно явление угона рельсов под действием сил сцепления В). Особенно интенсивно угон рельсов происходит в местах, где обычно производится служебное торможение поездов. В свою очередь, неподвижный рельс тормозит катящееся по нему колесо с силой Вт, являющейся реакцией рельса на силу В. Сила Вт является внешней силой по отношению к поезду и направлена против направления его движения, поэтому она является тормозной силой.

Тормозная сила выполняет еще одну важную функцию: являясь реакцией рельса на силу Т и направленная по направлению вращения катящегося колеса, она уравновешивает эту силу трения Т, заставляя колесо продолжать вращение, препятствуя переходу колесной пары на юз.

Итак, колодки прижимаются к колесам для того, чтобы возникшая сила трения Т вызывала появление равной ей внешней силы Вт, которая, будучи направленной по вращению колеса, препятствует переходу его на юз и в то же время, имея направление против движения поезда, тормозит его. Чтобы облегчить представление этой картины, достаточно мысленно приподнять тормозимые колесные пары над рельсами, и тогда станет ясно, что колесные пары, потеряв сцепление с рельсами, под действием сил трения Т сразу прекратят вращение, но сам поезд будет продолжать движение вперед. Точно так же торможение самолетов колесами их шасси возможно только после приземления на посадочную полосу.

Коэффициент трения тормозных колодок

Сила трения Т между колесом и колодкой оказывается в несколько раз меньше силы К нажатия колодки на колесо. Отношение φк в механике называется «коэффициент трения» и обозначается в тормозных расчетах φк.

Если известна величина коэффициента трения, то сила трения определяется из равенства Т = φк, а тормозная сила Вт одиночного колеса (без учета влияния инерции вращающихся масс) численно равна силе трения, то есть В =Т.

Величины коэффициентов трения определяют опытным путем на специальных стендах или посредством торможения составов из нескольких одинаковых вагонов. Этот сцеп разгоняется локомотивом-толкачом до максимальной скорости, после чего толкач отстает, а поезд тормозится с определенной силой нажатия колодок. Следующий такой опыт проводят с другой силой нажатия колодок и т. д. По записям, полученным на специальной скоростемерной ленте, рассчитывают тормозные силы в интервалах скоростей по 10 или 5 км/ч.

На основании опытов составляют графики зависимости коэффициентов трения от скорости движения для различных сил нажатия колодок.

Зависимость действиетльного коэффициента трения

колодок от действительного нажатия на колодку и скорости движения

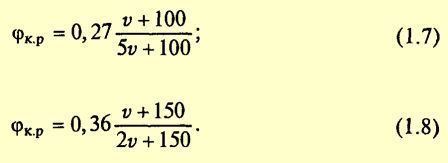

Затем по полученным результатам выводят эмпирическую (опытную) формулу. Эти формулы утверждены МПС для дальнейшего использования при всех практических расчетах. Например, формула (1.1) применяется для расчета действительных коэффициентов трения композиционных колодок, а формула (1.2) - для чугунных.

Основными факторами, влияющими на величину коэффициентов трения, являются скорость движения, удельная сила нажатия колодки на колесо и материал колодки. Из графикаи приведенных выше формул видно, что с уменьшением скорости коэффициент трения увеличивается. Машинистам это хорошо известно практически: по мере уменьшения скорости ощущается усиление тормозного эффекта (замедление поезда), особенно при чугунных колодках. С увеличением силы нажатия К коэффициент трения снижается, но это не значит, что с ростом К сила трения Т уменьшается - она увеличивается, но не пропорционально К.

Поясним на примере. При скорости V =70 км/ч и нажатии К = 1 тс коэффициент трения чугунной колодки φк = 0.146. Значит, сила трения колодки Т= φк К = 0.146 тс. При увеличении силы нажатия в два раза. т. е. К=2 тс. при той же скорости 70 км/ч коэффициент трения оказывается меньше: φк =0.115. Сила же трения составит Т= 0.230 тс., т. е. увеличилась, но не в два раза, а только в 1,57 раз. При увеличении силы нажатия в пять раз (К=5тс) коэффициент трения при той же скорости V =70 км/ч оказывается всего φк = 0.09. а сила трения Т = 0.450 тс., т. е. увеличивается, но всего в 3 раза.

Из сравнения графиков коэффициентов трения чугунных и композиционных колодок видно, что у последних значения φк выше, а сами графики более пологие, т. е. интенсивность снижения коэффициента трения при увеличении скорости значительно меньше.

Коэффициент сцепления

Качение колеса по рельсу без проскальзывания происходит за счет силы сцепления Вс , действующей со стороны рельса на колесо в точке их контакта.

Сцепление колес с рельсами представляет сложный процесс, при котором происходит преодоление механического зацепления микронеровностей поверхностей колеса и рельса и их молекулярного притяжения.

Коэффициент сцепления зависит в основном от осевой нагрузки. состояния поверхностей колеса и рельса, скорости движения, площади контакта, типа тягового привода и может изменяться в широких пределах (0.04 - 0.30). Наиболее неблагоприятное сцепление имеет место при моросящем дожде, образовании на рельсах инея или при загрязнении рельсов перевозимыми нефтепродуктами, смазкой, торфяной пылью. Простым и эффективным способом повышения коэффициента сцепления является подача песка под колесные пары.

Условие безъюзового торможения

Явление, когда колесо прекращает свое вращение и начинает скользить по рельсу при продолжающемся движении поезда, называется заклиниванием или юзом.

Как правило, заклинивание колесной пары не происходит мгновенно. Предварительно колесная пара начинает проскальзывать, скорость ее становится меньше поступательной скорости подвижного состава. Это приводит к увеличению тормозной силы Вт за счет повышения коэффициента трения φк . В точке к контакта колеса с рельсом кинетическая энергия превращается в тепловую, что может привести к сдвигу металла на поверхности катания колеса при проскальзывании (образование навара) или образованию овальной площадки (ползуна) при скольжении. Поэтому максимальная величина тормозной силы ограничивается условиями сцепления колес с рельсами. Следовательно, во избежание юза максимальное тормозное нажатие принимают таким, чтобы тормозная сила не превышала силу сцепления колеса с рельсом. Для этого должно выполняться правило:

- φк - коэффициент трения;

- К - сила нажатия колодок на ось;

- Ψк - коэффициент сцепления колеса с рельсом;

- q - осевая нагрузка.

В этом случае максимальное нажатие колодок на ось равно:

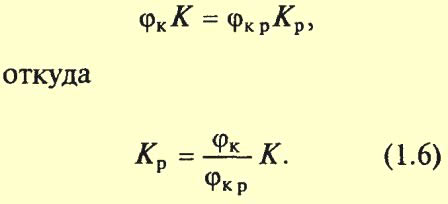

Отношение φк / Ψк = δ называют коэффициентом нажатия тормозной колодки. При заданной осевой нагрузке допустимые значения коэффициента нажатия будут зависеть от значении Ψк и φк, которые в свою очередь зависят от скорости движения и материала колодок. При расчетах значения 6 для локомотивов принимают в пределах 0.5-0.6.

На рисунке показана зависимость коэффициентов трения чугунной тормозной колодки и сцепления колеса с рельсом при различных скоростях движения. Из приведенных графиков видно, что при снижении скорости в процессе торможения значения φк становятся больше Ψк ., следовательно, вероятность заклинивания колесных пар выше при низких скоростях движения; при высоких скоростях значения Ψк больше φк, и значит, опасность юза практически исключается, а силу нажатия колодки на колесо можно увеличить для реализации большей тормозной силы.

Способы регулирования величины тормозной силы

Важной характеристикой тормоза является его способность максимально использовать коэффициент сцепления колес с рельсами. Неполное использование сцепления имеет место в процессе наполнения тормозных цилиндров, то есть когда тормозная сила еще не достигла максимальной величины. Поэтому при допустимых условиях по величинам продольных динамических усилий в поезде и заклиниванию колесных пар стремятся к минимальному времени наполнения тормозных цилиндров.

Коэффициент сцепления уменьшается с ростом скорости движения, что вызывает необходимость изменения тормозной силы (в первую очередь для подвижного состава, оборудованного чугунными тормозными колодками). Для грузовых тормозов большое значение в использовании сцепления имеет соответствие между величиной тормозной силы и весом вагона, поскольку сила сцепления зависит от нагрузки от колесной пары на рельс. Поэтому с целью исключения заклинивания колесных пар применяется весовое и скоростное регулирование величины тормозной силы.

Весовое регулирование. Соответствие между величиной тормозной силы и весом вагона в тормозах грузового типа достигается ручным переключением режимов торможения или применением на грузовых вагонах авторежимов, которые автоматически регулируют тормозное нажатие в зависимости от загрузки вагона. Воздухораспределитель грузового типа имеет три режима торможения: порожний, средний и груженный. Переключение режимов выполняется вручную в зависимости от загрузки вагона, приходящейся на ось.Каждому режиму торможения соответствует определенное давление в тормозном цилиндре.

Автоматический регулятор режимов торможения (авторежим) позволяет избежать ошибки при установке требуемого режима торможения.Корпус авторежима крепится к подрессоренной хребтовой балке вагона, а упор соприкасается с плитой, укрепленной на необрессоренной части тележки. По мере загрузки вагона расстояние между корпусом авторежима и опорной плитой уменьшается вследствие прогиба рессор вагона. Колебания кузова вагона не сказываются на давлении в тормозном цилиндре, так как демпфирующие пружины и дроссельное отверстие гасят колебания подвижной части авторежима.

Загрузку вагона можно оценить по положению клина амортизатора относительно фрикционной планки рессорного подвешивания вагона. Вагон считается порожним, если верхняя плоскость клина амортизатора находится выше фрикционной планки.

Скоростное регулирование тормозной силы. Изменение тормозной силы при уменьшении коэффициента сцепления при высоких скоростях движения сводится к увеличению нажатия на колодку за счет повышения давления в тормозном цилиндре.

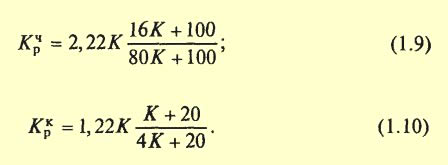

В процессе уменьшения скорости при торможении переключение с высокого нажатия (К2) на пониженное (К1) выполняется автоматически специальными скоростными регуляторами при достижении конкретной скорости перехода (например, при V =50 км/ч). Регулятор устанавливается на буксе колесной пары тележки. Регулирование тормозной силы осуществляется в случае применения полного торможения. При полных торможениях и малых скоростях движения величина тормозной силы может превысить значение силы может превысить значение силы сцепления Вс колеса с рельсом, что резко повышает вероятность заклинивания колесных пар.Наличие в составе поезда разнотипных вагонов с различными значениями К делает расчет тормозной сипы с использованием формул 1.1. и 1.2. для определения коэффициентов трения весьма трудоемким. Для упрощения тормозных расчетов пользуются методом приведения, при котором действительные значения К и φк заменяются расчетными значениями К и φкр , а коэффициент трения определяется при одном, условно выбранном тормозном нажатии Ку, но при этом обеспечивалось бы равенство:

Значения Ку принимают: для чугунных колодок - 2.7 тс. для композиционных колодок - 1.6 тс. Подставляя значения Ку в формулы 1.1. и 1.2. получим значения расчетных коэффициентов трения соответственно для чугунных и композиционных колодок:

После подстановки значений φк и φкр в выражение 1.6. получим формулы для определения расчетных сил нажатия чугунных и композиционных колодок:

Если в поезде используются тормоза с разными типами тормозных колодок (например, чугунными и композиционными), то необходимо привести расчетное нажатие к одной системе нажатий. Это приведение выполняют умножением величины нажатия на соответствующий коэффициент эффективности, которые зависят от скорости движения. Коэффициенты эффективности определяют исходя из равенства длины тормозного пути при действии колодок разного типа. На железных дорогах России за основную принята система расчетных значений нажатий чугунных тормозных колодок, для которых установлены все тормозные нормативы и действующие номограммы и таблицы зависимости тормозных путей от скорости начала торможения, удельных расчетных нажатий и крутизны уклонов.

Расчет тормозного пути

В настоящее время существует три метода тормозных расчетов:

- аналитический метод Правил тяговых расчетов;

- метод численного интегрирования уравнения движения поезда по интервалам времени;

- графический способ.

С помощью аналитического метода ПТР решают задачи, в которых реализуется полная тормозная сила:

- при определении расстояния ограждения мест препятствий движению поезда – экстренное торможение;

- при выборе расстояния между постоянными сигналами - полное служебное торможение;

- при проверке расчета выбора расстояния между постоянными сигналами – автостопное торможение.

Тормозной путь при полном служебном торможении рассчитывается так же как при экстренном торможении, но значение тормозного коэффициента принимается равным 0.8 от его полного значения.В практике часто возникает необходимость точного расчета тормозного пути или скорости движения поезда при ступенчатых торможениях, во время безостановочного следования по переломному не спрямляемому профилю пути и при других разнообразных условиях торможения. В таких случаях тормозные задачи решают численным интегрированием уравнения движения поезда не по интервалам скорости, а по интервалам времени.

Расчет тормозного пути методом ПТР

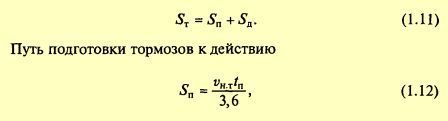

Полный тормозной путь S т, проходимый поездом от начала торможения до остановки, принимается равным сумме пути подготовки тормозов к действию S п и действительного пути торможения S д.

- V нт - скорость поезда в момент начала торможения, км/ч;

- t п - время подготовки тормозов поезда к действию, с;

- 3.6 – переводной коэффициент.

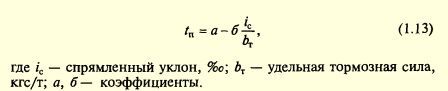

Время подготовки тормозов к действию определяется из условия замены медленного, реального процесса наполнения тормозного цилиндра среднего вагона, мгновенным наполнением до полной величины, при условии равенства тормозных путей, проходимых поездом при реальном и условном наполнении тормозных цилиндров.

В зависимости от рода подвижного состава и его длины время подготовки тормозов к действию определяется по формуле

Величины коэффициентов а и б зависят от рода движения, вида управления тормозами в пассажирском поезде, от длины поезда в осях и принимаются по таблице

Ревин, А. А. Обоснование факторов, влияющих на эффективность торможения в процессе эксплуатации легковых автомобилей / А. А. Ревин, С. В. Тюрин, А. С. Гавриченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9 (113). — С. 280-283. — URL: https://moluch.ru/archive/113/29274/ (дата обращения: 25.05.2021).

Эффективное торможение — один из основных факторов, обеспечивающих безопасность движения автотранспортных средств. Торможение обеспечивает изменение скорости автотранспортных средств в процессе движения и безопасную дистанции до впереди движущегося автотранспортного средства, полную его остановку и удержание на месте во время остановки или стоянки.

В процессе эксплуатации автотранспортных средств происходит изменение тормозных свойств автомобиля в силу протекания различных физических процессов. Главными показателями, по которым оценивают техническое состояние тормозного управления, является относительная разность тормозных сил и удельная тормозная сила. В соответствии с ГОСТ Р 51709–2001, допустимая разность тормозных сил не должна превышать 20 %, а удельная тормозная сила должна быть не менее 0,59 [1, с.4].

Для оценки изменения эффективности торможения автотранспортных средств в процессе эксплуатации, на примере легковых автомобилей была разработана методика, включающая в себя следующие этапы:

- Определение необходимого числа проверок эффективности торможения и количество подконтрольных автомобилей на основе методов статистической обработки эксперимента.

- Установку новых тормозных колодок в подконтрольные легковые автомобили.

- Организацию подконтрольной эксплуатации легковых автомобилей с характерными режимами движения.

- Осуществление проверки эффективности торможения легковых автомобилей на стенде тормозном СТС-3Л-СП-11, с фиксацией величины пробега автомобиля при каждой проверке на стенде.

- Теоретическое обоснование критических факторов, влияющих на эффективность торможения в процессе эксплуатации легковых автомобилей.

- Разработку математической модели изменения эффективности торможения в процессе эксплуатации легковых автомобилей в реальных условиях.

Для изучения характеристик надежности узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения автотранспортных средств, объём выборки должен составлять не менее 28 [2, с.57].

Замена тормозных колодок по регламенту некоторых переднеприводных автомобилей

№п/п

Марка автомобиля

Замена тормозных колодок

По регламенту, км

В реальных условиях эксплуатации, км

Исходя из данных таблицы 1, средний пробег до проверки тормозного управления по требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 51709–2001 составляет 25000 км. Учитывая, что объём выборки должен составлять не менее 28, а количество исследуемых легковых автомобилей равно 5, то количество необходимых проверок эффективности торможения в процессе эксплуатации на тормозном стенде должно быть не менее 6 через каждые 5000 км пробега.

Для проверки методики оценки эффективности торможения легковых автомобилей в процессе эксплуатации, необходимо отобрать факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность торможения. Для этого в первом приближении используется метод экспертного ранжирования. Данный метод достаточно хорошо на первом этапе разработки методик, когда ещё не определён весь набор влияющих факторов. Кроме того, в таком случае рационально привлекать в качестве экспертов специалистов данной отрасли, но не только для ранжирования факторов, а и для корректировки предлагаемого набора факторов.

В качестве экспертов выступали преподаватели кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» Волгоградского государственного технического университета и работники автотранспортных предприятий города Волгограда.

Первоначально выбраны следующие факторы: - пробег АТС, - сезонность, - используемые эксплуатационные материалы, - конструкция тормозной системы (с АБС или без АБС), - материал тормозных накладок, - вид торможения (торможение или притормаживание), - вид тормозного механизма (дисковый, барабанный), - манера вождения, - остаточная величина тормозного диска, - остаточная величина тормозной накладки. Каждый эксперт независимо от других присваивает свои ранги каждому фактору, полученные оценки с другими экспертами не обсуждаются. В результате была получена таблица со следующими данными (см. табл. 2):

Данные, полученные врезультате экспертного ранжирования факторов, влияющих на эффективность торможения

Порядковый номер эксперта

Факторы, влияющие на эффективность торможения впроцессе эксплуатации легковых автомобилей

10.3.1. Для служебного торможения ручку крана машиниста (РКМ) с поездного положения перевести в V положение и снизить давление в УР от установленного зарядного на необходимую величину, после чего РКМ перевести в

IV положение. Первую ступень торможения выполнять снижением давления в УР: в нагруженных поездах - на 0,5-0,9 кгс/см 2 , порожних - на 0,5-0,6 кгс/см 2 , на крутых затяжных спусках - 0,7-0,9 кгс/см 2 в зависимости от крутизны спуска.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону допускается первая ступень торможения (кроме проверки действия тормозов) выполнять на 0,3-0,5 кгс/см 2 .

Вторая ступень, при необходимости выполняется, по истечению не менее 5-7 сек после окончания выпуска воздуха из ТМ через кран машиниста.

Если кран машиниста имеет положение УА, то после получения необходимой разрядки УР V положением с целью стабилизации давления в УР, в положении перекрыши и предупреждении самопроизвольного отпуска автотормозов разрешается задерживать РКМ в положении УА в течение 5-8 сек перед переводом ее в IV положение.

10.3.2. Повторное торможение выполнять в виде цикла, состоящего из торможения и отпуска, при достижении требуемой скорости движения поезда.

Если при отпуске автотормозов завышенным давлением в магистрали время подзарядки рабочих камер ВР на равнинном режиме был меньше чем 1,5 мин, то очередную ступень торможения производить снижением давления в УР на 0,3 кгс/см 2 больше предыдущей ступени.

10.3.3. С целью предупреждения истощения автотормозов в поезде при следовании по спуску, на котором выполняются повторные торможения необходимо выдерживать время между торможениями не менее 1,5 мин для подзарядки ТМ поезда.

Для выполнения этого требования не делать частых торможений и не отпускать автотормоза при больших скоростях. Время непрерывного следования поезда с постоянной ступенью торможения на спуске на равнинном режиме воздухораспределителей не должно, как правило, превышать 2,5 мин; при необходимости более длительного торможения увеличить разрядку ТМ на 0,3-0,5 кгс/см 2 и после достаточного снижения скорости отпустить автотормоза.

10.3.4. При управлении автотормозами на затяжных спусках 0,018 и круче, где установленное зарядное давление в ТМ 6,0-6,2 кгс/см 2 , первую ступень торможения выполнять при скорости установленной в местных инструкциях и режимных картах снижением давления в УР на 0,7-0,8 кгс/см 2 , а на спусках круче 0,030 снижением давления на 0,8-0,9 кгс/см 2 .

Далее силу торможения регулировать в зависимости от скорости движения поезда и профиля пути. При этом не производить полный отпуск автотормозов, если до окончания подзарядки ТМ и выполнения повторного торможения скорость поезда превысит установленную.

При необходимости применения полного служебного торможения, а также в процессе регулировочных торможений при следовании по спуску не допускать понижения давления в ТМ ниже 3,8 кгс/см 2 . Если по какой-то причине при следовании по спуску давление в ТМ станет ниже 3,8 кгс/см 2 , остановить поезд, привести в действие вспомогательный тормоз локомотива, после чего отпустить автоматические тормоза и зарядить ТМ на стоянке до начала движения поезда (либо в течение не менее 5 мин, если поезд удерживается вспомогательным тормозом локомотива). Если давление в ТМ оказалось ниже 3,8 кгс/см 2 в конце спуска, а по условиям профиля пути скорость дальнейшего движения будет снижаться настолько, что потребуется произвести отпуск автотормозов и за время до следующего торможения можно выполнить подзарядку ТМ до установленного давления, то поезд останавливать для подзарядки автотормозов не требуется.

После проследования поездом затяжного спуска и перевода на станции его тормозной магистрали на нормальное зарядное давление осмотрщики обязаны проверить отпуск всех автотормозов в поезде и переключить ВР вагонов на равнинный режим.

10.3.5. При следовании грузового поезда со скоростью более 80 км/ч и появлением на локомотивном светофоре желтого огня приводить тормоза в действие снижением давления в УР, нагруженного поезда на 0,8-1,0 кгс/см 2 , в порожнем на 0,5-0,6 кгс/см 2 . При меньшей скорости и большей длине блок-участка торможение начинать с учетом скорости и эффективности тормозных средств на соответствующем расстоянии от светофора.

10.3.6. В грузовых поездах с зарядным давлением в тормозной магистрали от 4,8 до 5,5 кгс/см 2 после служебного торможения на равнинных участках полный отпуск автотормозов осуществлять I положением ручки крана машиниста до повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,5-0,7 кгс/см 2 выше зарядного. После снижения давления до нормального зарядного, при необходимости, повторить указанное повышение давления. Разрешается отпускать тормоза с использованием IV положения РКМ согласно п. П.2.6.

Отпуск тормоза можно выполнить по истечении 5-7 сек после прекращения выпуска воздуха из ТМ через кран машиниста.

10.3.7. На незатяжных спусках, где применяются повторные торможения, ВР в грузовом поезде должны быть включены на равнинный режим, отпуск автотормозов между повторными торможениями выполняется I положением РКМ до зарядного давления в уравнительном резервуаре. Ели между повторными торможениями имеется время для ликвидации сверхзарядного давления в магистрали, то отпуск автотормозов можно осуществлять в соответствии с пунктом 10.3.6. с последующим переводом в поездное положении.

10.3.8. После экстренного торможения отпуск тормозов в грузовом поезде осуществлять I положением РКМ до повышения давления в уравнительном резервуаре 3,0-3,5 кгс/см 2 (у кранов машиниста без стабилизатора) и 6,5-6,8 кгс/см 2 при наличии стабилизатора.

10.3.9. При длине состава грузового поезда от 100 до 350 осей одновременно с началом отпуска автотормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного тормоза № 254 (если он не был заторможен ранее) с добавлением в ТЦ 1,5-2,0 кгс/см 2 и выдержать локомотив в заторможенном состоянии в течение 40-60 секунд после чего отпустить ступенями локомотивный тормоз. Не разрешается полностью отпускать локомотивный тормоз (прямодействующий или электрический) до полного отпуска тормозов состава.

10.3.10. В нагруженных поездах длиной более 300 осей не начинать отпуск автотормозов при скорости менее 20 км/ч, до полной остановки поезда. Как исключение можно отпустить тормоза при следовании по спуску, где имеется ограничение по скорости движения 25 км/ч и менее, отпуск автотормозов производить заблаговременно (за 15-20 сек) до начала отпуска вспомогательным краном локомотива № 254.

10.3.11. На крутых затяжных спусках, где установлено зарядное давление в ТМ грузового поезда 6,0-6,2 кгс/см 2 , полный отпуск автотормозов выполнять переводом РКМ в I положение до повышения давления в УР 6,5-6,8 кгс/см 2 .

Если тормоза включены на горный режим и полного отпуска не требуется, то производить ступенчатый отпуск переводом РКМ во II положение до повышения давления в УР при каждой ступени отпуска не менее чем на 0,3 кгс/см 2 . При давлении в ТМ на 0,4 кгс/см 2 ниже предтормозного зарядного производить только полный отпуск.

10.3.12. Включать тягу на локомотивах в движущемся поезде не ранее чем через 1 минуту после перевода РКМ в положение отпуска.

10.3.13. После остановки поезда с применением автотормозов необходимо выждать время с момента перевода РКМ в положение отпуска до приведения локомотива в движение:

после ступени торможения - не менее 1,5 мин при воздухораспределителях, включенных на равнинном режиме, и не менее 2 мин - на горном режиме воздухораспределителей;

после полного служебного торможения - не менее 2 мин при воздухораспределителях, включенных на равнинном и не менее 3,5 мин - на горном режиме воздухораспределителей;

после экстренного торможения в поездах до 100 осей - не менее 4 мин, в поездах более 100 осей - не менее 6 мин.

Читайте также: