Под категорией в данном случае понимается сфера экономической деятельности, в которой заняты работники, а соотношение работников по категориям характеризует общую структуру трудовых ресурсов предприятия. Деление работающих по категориям основано на функциональном разделении труда.

Должность – представляет собой служебное место, связанное с исполнением определенных служебных обязанностей и определенной ответственностью. Должности группируются в соответствии со структурой предприятия, а перечень существующих должностей закрепляется в штатном расписании конкретного предприятия.

Профессия – вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального образования и практического опыта.

Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков.

Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника по специальности.

Следует отметить, что с целью эффективного управления процессом формирования и использования кадров применяют и другие виды классификаций трудовых ресурсов: по полу и возрасту, по стажу работы, по отношению к собственности, по характеру трудовых отношений.

Таким образом, состав персонала по естественным (пол, возраст) и приобретенным (стаж, профессия) признакам образует специальную структуру трудовых ресурсов предприятия, которая может быть:

- статистической, отражающей распределение и движение работников в разрезе категорий и должностей по профессии, специальности и квалификации;

- аналитической, подразделяемой на общую по таким признакам, как стаж работы, образование, и частную – по соотношению отдельных категорий работников.

Роль трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы, представляют непременный, важнейший элемент производства. Без наличия трудовых ресурсов немыслимо никакое производство, так как труд является наиболее активным элементом производства, позволяющим эффективно использовать и два остальных составляющих производства – средства труда и предметы труда.

Значение повышения эффективности использования трудовых ресурсов заключается в том, что без этого национальная экономика, все её отрасли, в том числе и торговля не может функционировать конкурентоспособно. Из-за низкой эффективности использования трудовых ресурсов и невысокой производительности труда. Россия отстает от развитых стран существенно.

С дальнейшим динамичным развитием экономики значение повышения эффективности использования трудовых ресурсов будет возрастать адекватно. Именно это во многом определит конкурентоспособное функционирование национальной экономики и всех её отраслей.

Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами необходима для определения достижимости целей, стоящих перед торговым предприятием. В этой связи задача руководства заключается в организации работы таким образом, чтобы она в максимальной степени соответствовала потребностям сотрудников, позволяла активизировать их работу и повысить ее эффективность, обеспечивающую достижение повышения конкурентоспособности при наименьших затратах.

При этом эффективность управления трудовыми ресурсами должна быть полностью охарактеризована системой взаимосвязанных показателей, исчисление которых основано на единых методологических принципах и учитывает их сопоставимость и соразмерность применительно к различным производственным условиям.

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их рациональное использование являются ключевыми факторами успешной работы предприятия в современных условиях хозяйствования. Поэтому анализу использования трудовых ресурсов на предприятии должно уделяться большое значение.

Выводы

Трудовые ресурсы составляют рабочую силу предприятия, которая определяется совокупностью физических и умственных способностей людей, составляющих персонал предприятия, и их способность к труду. Это делает трудовые ресурсы одним из факторов производства, без которого невозможно функционирование ни одного экономического агента, а также от него зависит эффективность производственной и коммерческой деятельности предприятия.

В процессе динамичного развития российской национальной экономической системы происходят изменения в экономической деятельности предприятий всех отраслей и сфер деятельности. Одним из ключевых вопросов в этой связи выступает эффективность использования трудовых ресурсов предприятия, так как в современных организациях финансово-экономическая результативность хозяйственной деятельности в значительной степени зависит от рационального использования работы и результатов труда персонала предприятия.

Труд - это целесообразная деятельность человека, в процессе которой создаются материальные и духовные ценности. Процесс труда есть процесс воздействия человека на элементы природы в целях приспособления их к своим потребностям. Процесс труда включает следующие элементы: средства труда, предмет труда и непосредственно сам труд человека. Без средств производства немыслим процесс труда, но и без труда человека средства производства мертвы и ничего не могут создать. Только труд людей приводит в действие средства производства, содействует реализации их целей. Создавая средства и предметы труда и воздействуя на природу, человек изменяет и самого себя, развивая свои навыки и знания.

Труд является экономической категорией и характер его определяется производственными отношениями. Осуществляемые в АПК России преобразования направлены на изменение производственных отношений, превращение значительной части наемных работников в собственников земли и других средств производства, на развитие у крестьян инициативы и предприимчивости. Создаются условия, чтобы человек относился к труду, своему делу не безразлично, не как наемный поденщик, а по-хозяйски, с ответственностью за конечные результаты.

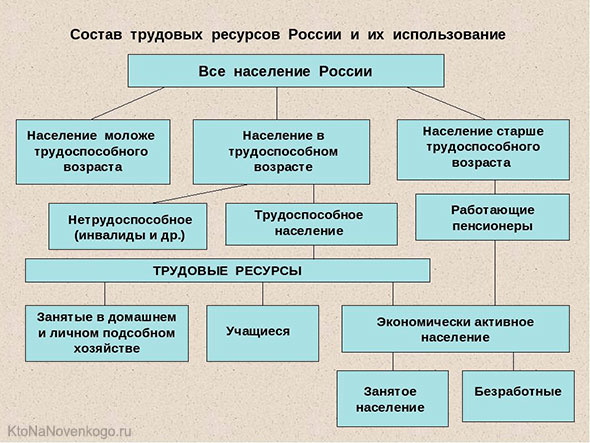

Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обладающая совокупностью физических возможностей, знаний и практического опыта для работы в народном хозяйстве. Трудовые ресурсы включают в себя все трудоспособное население в возрасте от 16 до 55 лет - для женщин и от 16 до 60 лет - для мужчин, а также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, фактически занятых в народном хозяйстве (работающие пенсионеры и школьники).

Трудовые ресурсы как главная и производительная сила общества представляют собой важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает рост производства в АПК и его экономической эффективности.

Экономически активным населением (рабочей силой) называется совокупность лиц, потенциально способных участвовать в производстве товаров и оказании услуг. Оно включает как занятых, так и безработных; на 1 января 2001 г. его численность составила 72,4 млн человек, или около 50 % населения страны.

Занятое население - это лица, вовлеченные в производственную и непроизводственную деятельность. К ним относят работающих по найму, предпринимателей, лиц свободных профессий, военнослужащих, учащихся очной формы профессионального обучения; их численность на начало 2002 г. составляла 65 млн человек.

К безработным относят трудоспособных граждан, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить к ней.

В сельском хозяйстве в настоящее время занято 7,7 млн человек, или 12 % общей численности занятых в отраслях народного хозяйства. Из них на сельскохозяйственных предприятиях работает 3,8 млн человек (50 % всех занятых в сельском хозяйстве).

Трудовые ресурсы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий подразделяют на производственный персонал и персонал, занятый в непроизводственных подразделениях (работники жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытовых и детских учреждений и др.).

Производственный персонал - это работники, занятые в производстве и его обслуживании. По отраслевой принадлежности их подразделяют на работников сельского хозяйства, промышленности и т.д.

Трудовые ресурсы включают несколько категорий работников: руководители, специалисты, рабочие, служащие, младший обслуживающий персонал. Самой многочисленной категорией производственного персонала являются рабочие - работники, непосредственно занятые созданием материальных ценностей или работами по оказанию производственных услуг; они подразделяются на основных и вспомогательных.

К основным относят работников, непосредственно создающих продукцию и занятых осуществлением технологических процессов, к вспомогательным - рабочих, занятых обслуживанием основного производства, а также всех рабочих вспомогательных подразделений.

По длительности пребывания на предприятии рабочих подразделяют на постоянных, сезонных и временных. Постоянными считаются принятые на работу без ограничения срока или на срок более 6 мес, сезонными - поступившие на период сезонных работ (сроком не более 6 мес), временными - на срок до 2 мес, а при замещении временно отсутствующих работников - до 4 мес.

Постоянные рабочие подразделяются по профессиям (трактористы-машинисты, комбайнеры, операторы машинного доения, скотники и т.д.), квалификации (тракторист-машинист I, II, III класса и др.), возрасту, полу, стажу, образованию и т. д.

Руководители и специалисты осуществляют организацию производственного процесса и руководство им. К руководителям на сельхозпредприятиях относятся директор (председатель), главный экономист, бухгалтер, инженер, агроном, зоотехник, механик и другие главные специалисты, а также их заместители.

Специалисты - это работники, имеющие высшее или среднее специальное образование: экономисты, агрономы, зоотехники, инженеры, механики, бухгалтеры и др.

К категории служащих относятся работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (кассиры, делопроизводители, секретари-машинистки, статистики, учетчики, табельщики и т. д.).

Младший обслуживающий персонал занимает должности по уходу за служебными помещениями, а также по обслуживанию других работников (дворники, уборщицы, курьеры и др.).

Трудовые ресурсы предприятия имеют определенные количественные, качественные и структурные характеристики, которые измеряются соответствующими абсолютными и относительными показателями: структура работников предприятия; среднесписочная и среднегодовая численность работников; коэффициент вы-бытия кадров; коэффициент текучести кадров; коэффициент приема кадров; коэффициент стабильности кадров; средний стаж работы по отдельным категориям работников.

Структура трудовых ресурсов предприятия - это процентное соотношение различных категорий работников в их общей численности. В структуре персонала сельскохозяйственных предприятий работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, занимают 85 - 90 %, в том числе постоянные рабочие 70 - 75 % (из них трактористы-машинисты - 13 -18 %), сезонные и временные рабочие 5 - 8 %, руководители и специалисты 8 -12 %. Эта структура определяется многими факторами: размерами и специализацией предприятия, степенью участия в интеграционных процессах, природными условиями и т. д. Она может рассчитываться и по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж работы, квалификация и т. п.

Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования аналогичного показателя за все месяцы и деления полученной суммы на 12. Точно так же среднесписочная численность за месяц рассчитывается путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на количество календарных дней месяца (эта информация имеется в регистрах бухгалтерского учета).

Среднегодовая численность работников определяется путем деления всего отработанного времени работниками хозяйства за год (в человеко-часах или человеко-днях) на годовой фонд рабочего времени.

Коэффициент выбытия кадров (Квк) представляет собой отношение количества работников, уволенных по всем причинам за данный период, к среднесписочной численности работников за тот же период.

Коэффициент приема кадров определяется путем деления количества работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к среднегодовой численности персонала за этот же период.

Коэффициент текучести кадров - отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот же период.

Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях.

Широко распространенной формой перераспределения трудовых ресурсов является миграция рабочей силы - массовое перемещение и переселение трудоспособного населения. В зависимости от того, пересекается ли при этом граница страны, различают миграцию внутреннюю и внешнюю. Внутренняя миграция рабочей силы (между регионами страны, из села в город) является фактором изменения состава и размещения населения; при этом его численность не меняется. Внешняя миграция влияет на численность населения страны, увеличивая или уменьшая его на величину миграционного сальдо. Последнее представляет собой разницу между количеством людей, переселившихся за пределы страны (эмигранты), и количеством людей, переселившихся в страну из-за ее пределов (иммигранты).

Трудовые ресурсы России составляют сейчас около 50 % населения страны. Среднегодовая численность работников сельскохозяйственных предприятий за годы реформы уменьшилась, и в их составе произошли существенные изменения. В связи с созданием крестьянских (фермерских) хозяйств более 700 тыс. работников перешли из крупных сельскохозяйственных предприятий в этот сектор. В результате расширения личных подсобных хозяйств населения также увеличилось число занятых в них работников.

2. Особенности использования трудовых ресурсов в отраслях АПК

Спецификой использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях является довольно высокая сезонность, вызываемая несовпадением периода производства и рабочего периода. Это особенно касается растениеводства и перерабатывающей промышленности. Сезонность приводит к резкому увеличению потребности в труде в период посевных работ, ухода за растениями, уборки урожая, переработки сельскохозяйственного сырья и к столь же резкому ее уменьшению в зимний период. В животноводстве, промышленных производствах, на автотранспорте затраты труда в течение года более равномерны.

Сезонность труда характеризуется несколькими показателями.

- Помесячное распределение затрат труда в процентах к годовым. При равномерном использовании труда среднемесячные затраты составляют 8,33 % (100:12).

- Размах сезонности - отношение максимальных месячных затрат труда к минимальным:

- Коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов - отношение затрат труда в месяце максимального или минимального объема работ в хозяйстве к среднемесячным затратам труда:

- Годовой коэффициент сезонности труда - отношение суммы отклонений фактических затрат труда по месяцам от среднемесячных к годовым затратам труда.

Сезонность труда в сельском хозяйстве полностью преодолеть невозможно; но опыт работы многих предприятий показывает, что вполне реально свести ее к минимуму. Практика выработала разнообразные пути смягчения сезонности использования рабочей силы в отраслях АПК, среди которых можно выделить следующие:

1) максимально возможная механизация наиболее трудоемких производственных процессов и внедрение высокопроизводительной техники и оборудования, используемых в напряженные периоды. Так, применение одного ягодоуборочного комбайна, позволяющего механизировать уборку ягод смородины, высвобождает 300 - 350 сборщиков;

2) сочетание в хозяйстве сельскохозяйственных культур и сортов с разными сроками выращивания, а также отраслей, способствующих выравниванию затрат труда. Например, выращивание ранних, средних и поздних сортов овощных культур позволяет более равномерно использовать рабочую силу во время посева (посадки) и уборки овощей;

3) развитие подсобных промыслов в сельскохозяйственных предприятиях; это позволяет занять в зимний период работников сельского хозяйства;

4) организация переработки и длительного хранения сельскохозяйственной продукции в местах ее производства, то есть развитие агропромышленной интеграции. Так, в садоводческих хозяйствах, где имеются плодохранилища, потребность в рабочей силе в период уборки сокращается в 1,5 - 2 раза, а в позднеосенний и зимний периоды значительно возрастает занятость постоянных рабочих в результате того, что товарную обработку и реализацию плодов проводят не во время уборки, а после окончания работ в саду;

5) на перерабатывающих предприятиях в период массовой поставки сырья целесообразно производить малотрудоемкую продукцию и полуфабрикаты, а в наименее напряженный (зимне-весенний) период производить из них конечную продукцию, перерабатывать сахар-сырец и т. д.

Уменьшение сезонности труда в отраслях АПК позволяет при минимальном количестве занятых производить в течение года больше продукции.

К особенностям использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве относится также необходимость совмещения работниками нескольких трудовых функций, что вызвано многообразием работ и короткими сроками их исполнения; необходимость работать не только в общественном, но и в личном подсобном хозяйстве; зависимость результатов труда от природных условий. Кроме того, использование в качестве средств производства растений и животных обусловливает специфические формы кооперации и разделения труда в отрасли.

3. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования

Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использования рабочей силы и эффективность агропромышленного производства, является обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их недостаток может привести к невыполнению плана производства, к несоблюдению оптимальных агротехнических сроков проведения полевых работ, в конечном счете - к сокращению объема производства сельскохозяйственной продукции. Напротив, избыток рабочей силы приводит к ее неполному использованию и снижению производительности труда.

Трудообеспеченность хозяйства характеризуется количеством работников в расчете на 100 га земельной площади.

Коэффициент обеспеченности определяют как отношение наличных трудовых ресурсов к требующемуся для выполнения плана производства.

Судить об уровне обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами можно и по площади сельскохозяйственных угодий в расчете на 1 работника. Этот показатель, однако, недостаточно информативен, так как не учитывает различий между сельскохозяйственными предприятиями по уровню интенсивности и специализации. Поэтому при сравнениях лучше использовать коэффициент обеспеченности.

Эффективность использования трудовых ресурсов в первую очередь характеризуется производительностью труда, то есть его способностью производить в единицу рабочего времени определенное количество продукции. В экономическом анализе с этой целью используется несколько показателей, главные из которых - выработка и трудоемкость продукции.

Выработка - это объем продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо в расчете на 1 работника за определенный период (час, смену, месяц, год). Объем произведенной продукции может измеряться как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Выработка в отраслях АПК рассчитывается по следующим формулам:

1. Часовая (дневная) выработка - отношение объема продукции в натуральном или денежном выражении (ВП) к затратам рабочего времени в человеко-часах или человеко-днях.

2. Годовая выработка - отношение объема валовой продукции в денежной оценке к количеству среднегодовых работников (Р).

При оценке производительности труда часто используют и обратный показатель - трудоемкость (Тем); она представляет собой отношение затрат рабочего времени к объему произведенной продукции (обычно в натуральном выражении). Более подробно рассмотрим на практике.

За время проведения аграрной реформы производительность труда в отраслях агропромышленного комплекса снизилась. В сельскохозяйственных предприятиях объем производства валовой продукции сельского хозяйства на 1 работника сократился почти на 25 %. Производительность труда в сельском хозяйстве России в 7 - 10 раз ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой.

Значительно возросла трудоемкость производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, особенно шерсти, прироста живой массы скота, молока, подсолнечника и сахарной свеклы. Затраты труда на единицу этих продуктов увеличились почти вдвое, что в основном было вызвано снижением продуктивности животных и урожайности соответствующих культур.

Производительность труда в отраслях АПК зависит от многих природных и экономических факторов, которые можно объединить в четыре группы:

- организационно-экономические - углубление специализации, улучшение организации производства и труда, нормирования труда, ликвидация простоев по организационным причинам, сокращение численности обслуживающего персонала;

- технико-экономические - совершенствование технологии и комплексная механизация производства, применение новой техники, ликвидация простоев по техническим причинам;

- социально-экономические - совершенствование материального и морального стимулирования труда, соблюдение трудовой дисциплины, повышение квалификации работников, ликвидация текучести кадров, улучшение условия труда, быта и отдыха работников, возрождение соревнований в трудовых коллективах;

- природные факторы - климат и плодородие почв. В сельском хозяйстве в отличие от других отраслей материального производства результаты труда в большей степени зависят от природных условий. При одних и тех же затратах труда в зависимости от сложившихся погодных условий и плодородия почв можно получить разное количество продукции. Поэтому повышение производительности сельскохозяйственного труда возможно лишь при максимальном учете факторов природной среды.

Эффективность использования трудовых ресурсов во многом зависит от уровня мотивации работников. Мотивация - это система стимулов, побуждающих человека полностью использовать свои способности для достижения наивысших результатов труда.

В настоящее время наиболее действующим стимулирующим фактором является удовлетворенность человека материальными условиями его труда (включая заработную плату, премии, доплаты за стаж работы, пособия, продажу продукции своим работникам по льготным ценам и т. д.). При этом темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы.

Другая важная форма мотивации производительного труда - моральное поощрение работников, их своевременное продвижение по службе, содействие росту квалификации, создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе, поощрение самостоятельности и ответственности за порученное дело.

Главным фактором повышения производительности труда в отрасли остается комплексная механизация и электрификация производства. В сельском хозяйстве по-прежнему широко используется ручной труд, а уровень механизации многих производственных процессов очень низкий. Внедрение новой, более производительной техники, совершенствование системы машин позволит не только сократить до минимума затраты ручного труда, но и повысить урожайность за счет улучшения качества работ и выполнения их в оптимальные сроки.

На современном этапе развития сельского хозяйства исключительно важное значение имеет повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, которые находятся на очень низком уровне. Без решения этой проблемы невозможно повысить производительность труда в отрасли.

Но понятие ресурсов в действительности гораздо обширней. Об этом рассказано в приведенной по ссылке выше статье нашего блога. Ресурсы в том числе бывают и трудовыми.

![Шестеренки]()

Сегодня мы рассмотрим в деталях, что такое трудовые ресурсы, как они классифицируются и как учитываются.

Трудовые ресурсы – это …

Люди, обладающие физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности , называются трудовыми ресурсами.

Наличие физической способности трудиться подразумевает, что человек в силу своего возраста и состояния здоровья может выполнять какие-либо трудовые функции. Очевидно, что младенец, глубокий старец и человек с ограниченными физическими возможностями не могут работать, поэтому их не относят к трудовым ресурсам.

Наличие интеллектуальных (умственных) способностей – это также основополагающее условие полноценной трудовой деятельности. Даже для выполнения простейших трудовых операций необходим осмысленный подход.

![Определение]()

Трудовые ресурсы (ТР) рассматриваются в разрезе фактора принадлежности:

трудовые ресурсы предприятия – люди, работающие на этом предприятии;

![Рабочие]()

Учет трудовых ресурсов

Учет трудовых ресурсов принято вести по количеству трудоспособного населения.

В предыдущем разделе мы определили, что трудоспособные – это те люди, которые имеют физические и умственные способности к труду. Следует понимать, что человек и в 5 лет может выполнять несложную работу, но при этом официально трудоспособным он не считается.

В каждой стране мира возрастные границы трудоспособности устанавливаются на законодательном уровне.

Согласно Трудовому Кодексу РФ (ст. 63), в нашей стране нижняя граница трудоспособности – 16 лет . При этом с 15 лет россиянин вправе работать на условиях «легкой работы», с 14 лет – на «легкой работе» с письменного согласия одного из родителей (или опекуна).

Верхняя планка официальной трудоспособности граждан РФ в 2019 году была поднята с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 лет – у мужчин. Предусмотрен поэтапный переход. На схеме ниже – верхняя граница трудоспособного возраста в разных странах мира по состоянию на конец 2018 года:

![Пенсионеры]()

Важно: к трудоспособному населению относятся не только лица, которые в настоящий момент самоотверженно трудятся (в том числе работающие пенсионеры), но и те, которые потенциально могут работать , но либо занимаются домашним хозяйством, либо призваны на срочную службу в армии, либо учатся в каком-либо учебном заведении, либо не могут найти работу (безработные).

![Население]()

В связи с вышесказанным, трудовые ресурсы принято классифицировать следующим образом:

- активные – трудящиеся в настоящий момент;

- пассивные – не работают, но в любой момент могут выйти на работу в качестве наемного работника или открыть собственный бизнес.

Динамика прироста трудовых ресурсов

Показатели динамики прироста (или убыли) трудовых ресурсов являются важнейшей информацией для экономических прогнозов. Далее рассмотрим основные показатели.

Абсолютный прирост – разница между численностью трудовых ресурсов на конец года и на начало года (для анализа может быть взят и более длительный период).

Например, на начало 2018 года в РФ трудоспособного населения (по данным Росстата) было 82 264 000 человек, на начало 2017 = 83 224 000 человек. Следовательно, абсолютный прирост за 2017 год составил: (82 264 000 – 83 224 000) = — 960 000 (чел.). Знак «минус» показывает, что прирост отрицательный, и произошел не прирост, а убыль трудоспособного населения.

Для справки: за последние 12 лет количество трудоспособного населения в нашей стране неуклонно снижается.

Подтверждением тому – официальные данные Росстата (данные приведены на 1 января соответствующего года в тыс.человек):

![Трудоспособное население]()

*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Статистика неутешительна. Именно поэтому вопрос воспроизводства трудовых ресурсов в нашей стране стоит очень остро. Затронем тему воспроизводства в следующем разделе статьи.

Воспроизводство трудовых ресурсов

Говоря простым языком, простое воспроизводство трудовых ресурсов – это ситуация, когда количество ушедших на пенсию людей равно количеству «влившихся» в ряды трудящихся по достижению ими трудоспособного возраста.

Расширенное воспроизводство предполагает, что численность новых ТР выше численности ТР, вышедших на пенсию. Выражаясь научным термином, это экстенсивный тип воспроизводства, т.е. определяется лишь количественным показателем.

Но существуют и качественные показатели, которые характеризуют качество трудовых ресурсов , т.е. совокупность их знаний, квалификации и профессиональных навыков. Воспроизводство трудовых ресурсов в разрезе этого аспекта называется интенсивным типом воспроизводства.

![Процесс воспроизвдства]()

Воспроизводство трудовых ресурсов происходит непрерывно и поэтапно :

- формирование ТР – состоит из двух фаз:

- приток новой рабочей силы за счет достижения гражданами трудоспособного возраста,

- формирование квалифицированной рабочей силы посредством профессионального обучения и переобучения (общего, специального, высшего);

- по сферам деятельности,

- по виду и роду выполняемых работ,

- по отраслям,

- по организациям,

- по регионам (в следствие миграционных процессов),

- в зависимости от спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

- реализуются знания и умения, полученные на первом этапе воспроизводства ТР,

- накапливается опыт,

- приобретаются навыки.

Связь трудовых ресурсов с процессами в обществе

Этапы воспроизводства трудовых ресурсов тесно переплетаются со всеми процессами, происходящими в обществе (экономическими, политическими, культурными, социальными).

Исторический пример: в России после революции 1917 года началось интенсивное формирование нового (для того времени) типа трудовых ресурсов. Был принят курс на профессиональное обучение населения, которое в итоге стало движущей силой в развитии экономики (массово создавались новые заводы и фабрики, развивалось сельское хозяйство).

Так политическая ситуация (смена режима) повлияла на тип воспроизводства ТР (сделало его интенсивным) → формирование квалифицированной рабочей силы позволило укрепить и значительно поднять экономику страны.

![Совместный труд]()

Надеюсь, что статья была вам полезной в плане расширения кругозора. Читайте наш блог и будьте на шаг впереди всех!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Комментарии и отзывы (3)

Думаю, что с дальнейшим развитием технического прогресса, бизнес и государство все меньше будет нуждаться в трудовых ресурсах, через лет тридцать, 90% рабочих мест будут заняты роботами и искусственным интеллектом.

Проблема в том, что трудовые ресурсы есть, а вот нормальных рабочих мест нет. Одни идут работать в охрану, другие в такси. В общем, страна таксистов и охранников.

Проблема в том, что мало квалифицированных ресурсов. Сегодня 85 процентов выпускников школы закончили ВУЗы (в СССР это было только 15 процентов), но делать ничего не умеют. Не хватает электриков, сварщиков, станочников. Всему этому раньше учили в техникумах, а сейчас их либо нет, либо туда никто не идет (не престижно).

Читайте также: