Что закрепил устав о пенсиях и единовременных пособиях 1857 года

Опубликовано: 31.01.2026

.jpg)

( Петр I)

Морской устав предписывал:

«увечных, не способных ни к какой службе, пожизненно помещать в госпитали или выдавать единовременно годовой оклад жалования и паспорт; вдовам старше 40 лет или моложе, но больным, до нового замужества или пожизненно выдавать 1/8 долю годового жалованья мужа; вдовам моложе 40 лет единовременно выдавать годовой оклад жалованья мужа; сыновьям до 10-летного, а дочерям до 15-летнего возраста выдавать каждому 1/12 долю годового жалованья отца».

В конце XVIII в. был издан указ, согласно которому офицерам, прослужившим 25 лет и более, стали назначать пожизненные пенсии, а увечным воинам - независимо от количества лет службы. Пенсии либо пособия в денежной форме назначались также членам семей погибших (умерших) военнослужащих. Некоторым отставным воинам, особенно раненым, выдавались денежные пособия в виде единовременных выплат от 4 до 7 руб. и на лечение от 3 до 5 руб. Их размер зависел от чина, должности и тяжести ранения. Российское законодательство того времени относило пенсии к разряду служебных наград.

В XIX в. в Российской империи был проделан значительный объем работы по созданию полноценной военно-пенсионной нормативной базы. В 1803 г. был принят первый пенсионный устав, который заложил основы правового регулирования пенсионного обеспечения служилых людей. Тем не менее практика применения данного устава показала недостаточную гарантированность достойной жизни всем "государевым людям". К концу царствования императора Александра I были начаты работы по объединению всех пенсионных положений в новый устав, но окончательное решение этого вопроса последовало уже в новое царствование.

Император Николай I так охарактеризовал состояние военно-пенсионного дела того времени: "Правила, по коим сии вознаграждения были доселе производимы, не имели ни надлежащей определенности, ни соразмерности. Сверх сего, не было постановлено постоянных правил на призрение вдов и сирот после смерти лиц, продолжительно и беспорочно служивших" .

Необходимость разработки нового пенсионного устава нашла выражение в Именном указе Императора Николая I от 6 декабря 1827 г.: "В награду трудов, подъемлемых на службе, установлены не только в течение ее разные почести и оклады жалованья, но и по завершении оной, за долговременное и беспорочное продолжение, определяются при отставке единовременные пособия".

Попытка устранить эти недостатки, повысить правовые гарантии защиты пенсионных прав лиц, достойно служивших государству, была сделана в Уставе о пенсиях 1827 г. В Именном указе Императора Николая I, данном Сенату 6 декабря 1827 г. об утверждении данного Устава, отмечалось, что "каждому лицу, посвящавшему жизнь свою на пользу родине, дали надежду на то, что за Богом молитва, а за Царем служба не пропадет, и что человек служилый на старости лет без куска хлеба не останется" .

В связи с законодательным закреплением регулярного пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и их семей возникла необходимость создания в структуре вооруженных сил специальных органов управления, занимавшихся реализацией пенсионных прав указанных граждан.

В созданном пенсионном отделе находились вопросы пенсионного обеспечения за счет средств казны государства. Кроме того, в связи с учреждением Царским указом от 17 апреля 1859 г. эмеритальной кассы, в структуре пенсионного отдела Главного штаба выделена эмеритальная часть. Главный ее принцип заключался в следующем: все военнослужащие состояли обязательными участниками эмеритальной кассы и вносили в нее 6 процентов денежного содержания. Право на получение пенсий из эмеритальной кассы получали участники при выполнении двух условий: наличия выслуги на государственной службе не менее 25 лет; выплаты взносов в кассу в течение не менее 5 лет. Таким образом военные пенсии отставным военным формировались за счет средств казны государства и эмеритальной кассы .

Устав о пенсиях 1827 г. помимо материальных норм, устанавливающих круг лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение, и размеры пенсий бывших военнослужащих и их семей, содержал также нормы, подробно регламентирующие процедурные вопросы, связанные с испрошением, назначением и выдачей пенсий и единовременных пособий.

.jpg)

Также необходимо отметить, что при принятии решения о назначении пенсии учитывались не только полнота и законность представленных документов, но и "беспорочное поведение" претендентов на получение пенсии, о чем указывалось в ходатайстве о ее назначении.

К примеру, в июле 1825 г. вдова подполковника Глазенана обратилась к барону Дибичу с прошением о назначении ей пенсиона для содержания малолетних детей и на отвод казенной квартиры. По передаче прошения на рассмотрение Инспекторского департамента последний потребовал от командира Псковского внутреннего гарнизона сведения о вдове Глазенана. В ответ было получено донесение: "вдова Настасия Николаевна Глазенан образ жизни ведет соответственный ее званию, поведения самого отличнейшего, - большую часть жизни в трудолюбии и скромности; состояния никакого не имеет; от роду 34-х лет; при ней состоят: сыновья - Александр 7-и лет, Николай - 5-и, дочь Мария - 9 лет, Софья - 3-х и Анна - 2-х лет". По полученным сведениям был составлен всеподданнейший доклад с обозначением, что Глазенану следовало в пенсион 900 руб. ассигнациями в год. Из дальнейшей переписки видно, что дать казенную квартиру не было признано возможным, но зато была назначена пенсия с надбавкой в 200 руб., вдове и дочерям - до выхода в замужество, а сыновьям - до поступления в казенные заведения для воспитания.

Устав о пенсиях 1827 г. просуществовал в неизменном виде до 1858 г.; затем указом императора Александра II в него были внесены изменения в оклады воинам, награжденным орденами Святого Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени, золотым оружием. Основные положения второго устава о пенсиях оставались действительными вплоть до 1912 г.

Новый Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства был утвержден Царским указом от 23 июня 1912 г. и объявлен в Приказе по военному ведомству от 31 июля 1912 г. N 400. Данный Устав, устранил наиболее существенные недостатки Устава 1827 г., установив "погодное увеличение размеров пенсий».

Однако Устав о пенсиях 1912 г. действовал совсем недолго, поскольку в связи с политическими событиями 1917 г. все законодательство Российской империи было отменено.

Система пенсионного обеспечения военнослужащих Советских Вооруженных Сил и их семей стала складываться с изданием Декрета СНК РСФСР от 28 января 1918 г. «О создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии на добровольческих началах». Наряду с решением вопросов строительства новой армии этим декретом было закреплено право военнослужащих РККА на материальное обеспечение при утрате трудоспособности, а членов их семей в случае потери кормильца.

Первым актом военно-пенсионного законодательства советской власти стал принятый СНК РСФСР Декрет от 7 августа 1918 г. "О пенсионном обеспечении солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств", гарантировавший назначение и выплату пенсий солдатам, лишившимся полностью или частично трудоспособности в результате повреждений, ран или болезней, полученных вследствие прохождения военной службы. В нем также гарантировалось получение пенсий для семей солдат Красной Армии, убитых, умерших от ран или пропавших без вести на войне.

21 января 1919 г. СНК РСФСР действие Декрета от 7 августа 1918 г. было распространено на моряков Красного Флота Советской Республики, на военнослужащих сухопутной охраны Главного управления водных сообщений, на военнослужащих пограничной охраны, на военнослужащих продовольственных отрядов, железнодорожной охраны, на бывших красногвардейцев, на членов рабочих и крестьянских боевых дружин, на командный состав Красной Армии, на все категории солдат и матросов армии и флота. Назначение пенсий указанным лицам и их семьям производили комиссии при местных отделах социального обеспечения .

Спустя несколько лет были приняты Постановления СНК РСФСР от 8 декабря 1921 г. о социальном обеспечении инвалидов и от 9 декабря 1921г. о социальном обеспечении членов семей трудящихся и военнослужащих в случае потери кормильца. В соответствии с данными актами право на пенсию по инвалидности наряду с рабочими и служащими (в случае наступления у них инвалидности) имели все военнослужащие.

19 марта 1926 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено «Положение о государственном обеспечении кадрового начальствующего состава РККА и РККФ», согласно которому пенсионное обеспечение кадрового начальствующего состава было выделено из общей системы социального обеспечения населения. Данным Положением предусматривалось назеачение лицам начальствующего состава пенсий за выслугу лет и по инвалидности, выходного пособия и пособия по безработице, а их семьям пенсий по случаю потери кормильца, оказание бесплатной медицинской помощи, выдача единовременных пособий по случаю рождения ребенка и на погребение умерших членов семьи.

В 1936 году право на материальное обеспечение в случае болезни, потери трудоспособности и старости было закреплено в Конституции СССР.

Право на государственное обеспечение военнослужащих и членов их семей было подтверждено Законом о всеобщей воинской обязанности, принятом 1 сентября 1939 года. Этим же законом были определены виды пенсий, назначаемых военнослужащим и их семьям.

16 июля 1940 года и 5 июня 1941 года СНК СССР, в целях улучшения государственного обеспечения военнослужащих и их семей, приняты постановления: «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям» и «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям».

Постановлением СНК от 5 июня 1941 г. также предписывалось создание при областных (краевых, республиканских) военных комиссариатах особых комиссий для назначения пенсий.

Пенсии назначались по письменным заявлениям лиц, имеющих право на получение пенсий. Письменные заявления подавались в соответствующий районный военный комиссариат по месту жительства; райвоенкомат уже сам направлял эти заявления в соответствующий орган военного управления, ведающий назначением пенсий. В подтверждение права на получение пенсий военным пенсионерам выдавались пенсионные книжки (позднее стали называться пенсионными удостоверениями).

Данное положение просуществовало до 1942 г. В связи с начавшейся Великой Отечественной войной существенно возросло число лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение по линии Наркомата обороны СССР (главным образом, по инвалидности и в связи с потерей кормильца). Потребовалась коренная реформа военно-пенсионных органов и организации пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и их семей.

Данная реформа была осуществлена путем издания Постановления Государственного Комитета Обороны от 11 марта 1942 г. N ГОКО-1424с "Об оформлении и назначении пенсий семьям погибшего начальствующего состава Красной Армии" .

В целом данная система военно-пенсионного обеспечения сохранилась до сегодняшних дней: общее руководство пенсионным обеспечением лиц, проходивших военную службу, осуществляет финансово-экономический орган военного ведомства (в разное время он именовался по-разному), а непосредственную работу по назначению и выплате пенсий указанным лицам осуществляют военные комиссариаты во взаимодействии с учреждениями Сбербанка России.

В дальнейшем, в послевоенные и последующие годы был принят ряд нормативно-правовых актов, которые внесли в действующее законодательство существенные дополнения и изменения, направленные на повышение, улучшение и совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих. Были установлены различные надбавки и увеличения участникам и инвалидам войны, повышение пенсий и другие меры социальной поддержки отдельным категориям уволенных военнослужащих.

В настоящее время пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службы осуществляется в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"

Таким образом, зарождение и развитие отечественного законодательства о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей, позволяет прийти к выводу о том, что в государственной политике России изначально отдавался приоритет государственному пенсионному обеспечению именно военнослужащих в сравнении с иными категориями государственных служащих, исходя из того, что, как заметил русский историк XIX столетия С.М. Соловьев, "служба мечом считалась честнее службы пером". В нормативном порядке данный важнейший принцип государственного строительства был впервые закреплен Петром I в "Табели о рангах", где было указано, что при равенстве чинов "воинские выше прочих", т.е. военные имели преимущество перед гражданскими чиновниками.

«Клерк» Рубрика Экономика России

Нет таких людей, которые не мечтали бы об обеспеченной старости.

Некоторые в этом вопросе привыкли полагаться на себя, но абсолютное большинство предпочитает переложить эти заботы на плечи государства, тем более, что соцобеспечение граждан является одной из его главных функций. Недаром же мы делаем отчисления в пенсионный фонд, который потом станем обвинять во всех грехах, а его представители, в свою очередь, будут жаловаться на перманентные проблемы и необходимость немедленного реформирования.

При этом в качестве образца, как правило, приводятся зарубежные системы пенсионного обеспечения, но почти никогда не говорится об опыте прошлого. А, между тем, на каждом новом этапе общественного развития (как и во время выборов), забота о пенсионерах неизменно ставится во главу угла и поднимается на знамя.

О чем говорит опыт прошлого, когда в России действительно были пенсии справедливее - в царской или современной, разбирались аналитики раздела "новости России" журнала "Биржевой лидер".

Сироты, старики, инвалиды

В первые годы советской власти рассказывали про "ужасный" царский режим, при котором старость или вынужденная отставка неизбежно означала нищету. В хрущевское время критиковали сталинскую пенсионную систему, в брежневское – хрущевскую. Демократы-реформаторы, разваливая советскую модель соцобеспечения, называли пенсии "жалкими подачками" и обещали в недалекой перспективе вывести их на западный уровень. Впоследствии пенсии времен Ельцина в России вспоминали как кошмарный сон. Хотя в той же Украине само понятие "российская пенсия", начиная с 1992 года, пожилыми людьми воспринималось как недостижимая мечта. Так что в этом вопросе абсолютного критерия нет, все относительно, как во времени, так и в пространстве.

В старой России именно три группы людей - сироты, старики и инвалиды считались особенно нуждающимися, пояснил в интервью журналу "Биржевой лидер" ведущий канадский эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский. Впрочем, как и во всем остальном мире. Государство мало заботилось о поддержке страждущих, возлагая такие обязанности в лучшем случае на Церковь, и то лишь в случае, если у них нет родственников. Правда постепенно власть предержащие стали брать на себя заботу о несчастных. Так, собственно, и выглядел общественный прогресс.

- царь Иван Грозный, например, издал указ "О милостыне", в котором предписывалось построить в Москве богадельни для "престарелых и прокажённых".

- государь Федор Алексеевич распорядился построить в столице уже два подобных госпиталя.

- император Петр І и в этом вопросе пошел дальше своих предшественников. Реформатор приказал "приступить к устроению больниц, богаделен, сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных младенцев, домов смирительных для людей праздношатающих и им подобных". А пострадавших на войне солдат распорядился селить в монастырях и богадельнях, назначив им пожизненное жалование.

- Екатерина II постановила, что призрение бедных — главное для Верховной власти. В каждой губернии создавались особые Приказы общественного призрения, которые должны были заниматься вопросами помощи неимущим. При Екатерине же в России появился первый приют для инвалидов. В большом количестве такие дома начали строить уже при императоре Николае І.

В конце ХІХ века в благотворительных учреждениях по всей России постоянно проживало около 500 тысяч человек.

От жалости к признанию заслуг и защите

Когда в России произошел промышленный переворот и стал появляться пусть немногочисленный, но все же рабочий класс, никто и не думал о защите прав наемных рабочих. "Прибыль – дороже всего" - гласил главный закон времен первичного накопления капитала. А, между тем, в стране появилась новая и очень значительная по размерам "группа риска", требующая по отношению к себе не меньше внимания, чем те же солдаты-инвалиды, сироты, вдовы или старики. Как известно, именно на защите прав рабочих и разрасталось в империи мощнейшее революционное движение.

- закон 1886 года запрещал "взимать с рабочих плату на врачебную помощь", но не обязывал её оказывать и распространялся не на все районы России.

- в 1901 года утверждаются Временные правила о пенсиях рабочим казённых горных заводов и рудников, утративших трудоспособность.

- только в 1903 году в России удалось "продавить" закон об ответственности работодателей за несчастные случаи на производстве. В Европе это давно считалось в порядке вещей.

Дореволюционные пенсии или Россия, которую мы потеряли

В 1827 году был принят Устав о пенсиях и единовременных пособиях крупным чиновникам и тем, кто занимал военные чины. Пенсии тогда давались только ограниченному числу служивших при дворе, некоторым высшим военным и полицейским чинам, причем размер финансовой помощи устанавливался в каждом отдельном случае лично самодержцем.

- окончательно дореволюционная система пенсионного обеспечения госслужащих сложилась во второй половине ХІХ столетия. Пенсии уволенным в отставку чиновникам, а также пособия их вдовам и сиротам выплачивались из средств так называемых эмеритальных касс, фонды которых формировались из обязательных отчислений от жалованья. Но работающие категории населения, то есть пролетарии и, конечно же, крестьяне ни на какую пенсию рассчитывать не могли.

- наконец, в 1912 году принимаются законы "Об обеспечении рабочих на случай болезни" и "О страховании от несчастных случаев", положившие основы цивилизованных отношений на производстве. Собственно, именно этот закон и породил миф о прекрасном пенсионном обеспечении в царской России. Многие либералы и просто любители "старорежимщины" сейчас его активно раздувают, утверждая, что при царе-батюшке рабочим жилось как в раю, а за Лениным они пошли просто по недомыслию.

Пенсии лучше, чем в Америке

Сторонники "прекрасного прошлого" утверждают, что царская Россия был чуть ли не социальным государством. По состоянию на 1914 год право на госпенсию по выслуге лет имели практически все, кого сейчас принято называть бюджетниками, а именно:

- чиновники всех ведомств, всех классов, а также канцеляристы;

- офицеры и прапорщики армии, таможенной службы, жандармского корпуса и др.;

- учителя (в том числе народные, начальных классов), законоучителя и служащие духовных учебных заведений, а также преподаватели, профессора университетов и других учебных заведений;

- ученые и инженеры на всех казенных заводах, всех ведомств и организаций;

- врачи и фельдшеры (в том числе ветеринарной службы), а также служащие и нижние чины (обслуга) казенных больниц и заведений;

- последними право на государственную пенсию за выслугу лет получили и рабочие казенных заводов.

Также в некоторых сферах, например на железной дороге, отставнику выплачивалась значительная сумма из кассы взаимопомощи, при условии, что он сам не менее 10 лет делал в нее взносы.

Получать полный оклад или пенсию в размере зарплаты можно было лишь после 35 лет безупречной службы. После 25 лет полагалось пол оклада. Стаж от 20 до 30 лет обеспечивал 2/3 оклада, а от 10 до 20 лет — треть.

За государственные награды назначались отдельные льготы.

А, может быть, не все было так хорошо до 17 года?

Американский президент Тафт в 1912 году публично назвал российское социальное страхование и рабочее законодательство лучшим в мире. Возможно, так оно и выглядело по сравнению с американским, но до совершенства российскому трудовому законодательству было еще ой как далеко:

1. Все эти чудесные нововведения на многие категории рабочих вообще не распространялись, охватывая лишь 15% от числа всего пролетариата. Социальное страхование касалось только людей, работающих на предприятиях с числом рабочих не менее двадцати при наличии двигателя (парового или электрического) или тридцати - при отсутствии двигателя. То есть примерно 2,5 миллионов рабочих из 14-миллионной армии российских пролетариев.

2. Социальное страхование совершенно не распространялось на такие категории трудящихся, как транспортные рабочие, домашняя прислуга, торгово-промышленные служащие.

3. Абсолютно не были защищены права сельского пролетариата, то есть батраков.

4. 3/5 страхового взноса падали на плечи самих же рабочих (то есть изымались из его зарплаты) и только 2/5 - на работодателя.

5. Толкование понятия "несчастный случай" оставалось слишком ограниченным, отсутствовала компенсация при профессиональном заболевании или безработице. Периодические выплаты часто заменялись единовременным пособием и т.д.

6. Средняя по России месячная зарплата рабочих в начале 1917 года составляла 116 рублей (на оборонных заводах несколько выше), а средний бюджет семьи из трех человек составлял 169 рублей. Так что пенсия в размере полного оклада, а она была возможна только после 35 лет работы, совсем не была путевкой в счастливую старость.

7. Кроме того, пенсию, равно как и другие виды социальной помощи, рабочий или служащий мог получить лишь в случае "безупречной" службы. Если же ему не повезло быть уволенным "без содержания", то есть по статье, он оставался один на один со своими проблемами. А если мы вспомним, какой размах приняло в начале ХХ века в России забастовочное и стачечное движение, то легко сможем представить, что далеко не все рабочие дождались пенсии. Многих и очень многих просто выкидывали на улицу без всякого выходного пособия, лишая их тем самым возможности "безупречно" отслужить или отработать те самые 35 лет.

Устав о промышленном труде 1913 года несколько урегулировал спорные вопросы, но все же российское трудовое законодательство оставалось совсем не самым лучшим в мире.

Чем отличаются пенсии граждан России и Украины от пенсионного обеспечения в других странах

Экономический кризис в мире дал толчок тому, что во многих странах мира принято решение увеличить пенсионный возраст, пояснил Евгений Ольховский, так:

– в Италии и Франции до 67 лет,

– в Германии до 67 лет

– в Великобритании – до 68 лет, и т.д.

Но,с другой стороны, с точки зрения пенсионера важно не когда можно выйти на пенсию, а во сколько лет он ее будет получать:

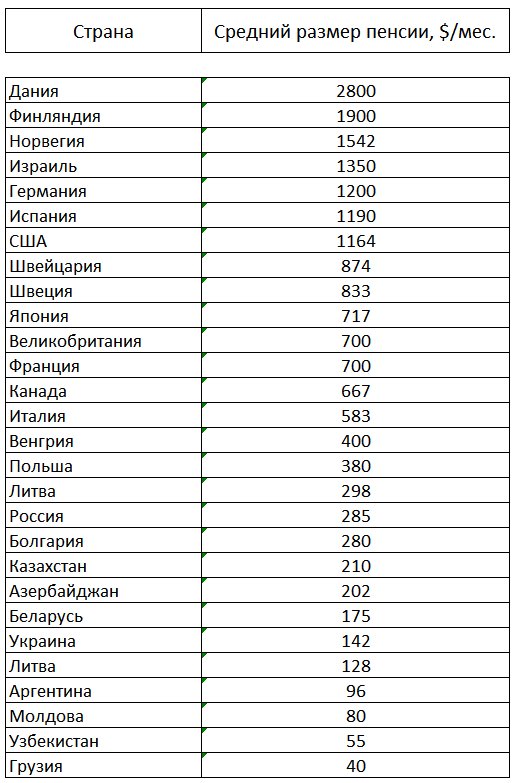

Как видим из представленной таблицы, самыми высокими пенсиями могут гордиться пенсионеры одних из самых развитых стран мира:

- Дании - 2800 долларов США в мес.;

- Финляндии - 1900 долларов США/мес.;

- Норвегии - 1542 долларов США/мес.;

- Израиля - 1350 долларов США/мес.;

- Германии - 1200 долларов США/мес.

Самые низкие пенсии в развивающихся странах:

- Грузии - 40 долларов (при курсе доллара к грузинскому лари сумма составляет 66 GEL);

- Узбекистане - 55 долларов (при курсе доллара к узбекскому сому 1 USD = 1938.5946 UZS 106 590UZS);

- Молдова - 80 долларов (1USD=12,38MDL или 990 молдовских леев);

- Аргентина - 96 долларов США (1 доллар равняется 4,96 аргентинским песо или 496ARS);

- Литва - 128 долларов США (1 доллар равняется 2,68 литовских лита).

Что касается возраста для получения пенсии, то он в некоторых странах СНГ уже стал выше. Например, в Молдове мужчины с 2008 года идут на пенсию в 65 лет. В Эстонии - мужчины в 63 года, а женщины – в 60 с половиной лет, и планируется пенсионный возраст женщин поднять к 2016 году до 63 лет. А к 2026 году поднять пенсионный возраст и женщинам, и мужчинам до 65 лет. В Латвии выходят на пенсию в 62 года. В Литве – в 62,5 года. В Казахстане, Киргизии и Таджикистане мужчины – в 63 года, женщины – в 58 лет.

Пенсионное удостоверение: история, практика

История пенсий в России

- 1587, 31 августа — указ Фёдора I Иоанновича «О размере московских поместий, положенных разных чинов людям», в котором оговаривались правила выделения земельных наделов служилым людям за особые заслуги, ратные подвиги, преданность или особое рвенье на царской и военной службе. Владельцами поместий становились не только они, но и члены их семей в случае потери кормильца.

- 1589 — издан судебник*, в котором указывалось, что бездетная вдова после смерти мужа имела право на получение обратно приданого и пенсии — «две гривны в год»

- 1618, 27 августа — указ о предоставлении поместий семье и роду лиц, убитых на войне, попавших в плен и пропавших без вести

- 1636, 17 декабря — Уложение о вотчинах и поместьях

- 1644, 16 августа — Указ о величине прожиточных поместий

- 1649, 6 июля — Боярский приговор о наследовании детей помещиков, родившихся по смерти отцов, об обеспечении братьями помещиками своих сестер

- 1649, 8 февраля — Соборное уложение. Им введено понятие — прожиток. Оно определяло, что служилые дворяне имели право на прожиток в случае их отставки или увечья в размере их полного оклада. В случае же смерти дворянина, его семья (вдова и дети) имели право получать прожиток в виде части поместья. Размер такого прожитка зависел непосредственно от срока службы дворянина, его заслуг и т. д.

- 1656, 30 января — Указ о размере прожиточных поместий вдов и дочерей, оставшихся после смерти служилых людей

- 1667, 20 марта — Указ о даче за службу с поместий

- 1720, 24 января — Морской устав Петра Первого

- 1758, 9 января — Указ императрицы Елизаветы Петровны «О регулах для комиссариатского правления»: аналогичные Морскому уставу нормы (в том числе и пенсионного обеспечения) предусмотренны и для чинов сухопутных войск.

- 1765 — Екатерина II распространила сферу действия норм пенсионного обеспечения военных и на гражданских чиновников, которым назначались выплаты из государственной казны за выслугу лет

- 1820, 8 февраля — первое заседание состоящего из министров различных ведомств — военного, морского, финансового и т. д. Особого комитета, созданного Александром I, которому вменялось в обязанность в том числе создание единого нормативного акта, содержащего в себе все нормы, регулирующие пенсионное обеспечение.

- 1827, 6 декабря — Николаем Первым подписан «Устав о пенсиях и единовременных пособиях». Он включал в себя правила для назначения пенсий и пособий; раздел о пенсиях и пособиях вдовам и детям классных чиновников; условия выплаты пенсий и пособий. В Уставе впервые был определен орган, осуществляющий выплату пенсий и пособий — Государственное Казначейство.

- 1853, 6 ноября — Указ Николая Первого о внесении изменений в «Устав о пенсиях и единовременных пособиях» 1827 года. Изменены сроки за выслугу лет. Теперь выслуга лет составляла двадцать пять и тридцать пять лет. При этом выслуга лет сроком в двадцать пять лет давала право только на половину оклада, а в тридцать пять лет — полный оклад.

- 1888 — закон, обязывающий владельцев частных железных дорог и горнодобывающих заводов создавать пенсионные кассы, которые обеспечивали бы выплатами работников, ушедших с работы по болезни и по инвалидности. Финансовую основу таких касс составляли постоянные фиксированные отчисления из зарплат работников

- 1896 — Новый универсальный указ о пенсиях, все бессрочно прослужившие 35 лет чиновники получали при отставке пенсию в размере полного годового оклада

- 1912, 23 июня — Николаем II утверждены Закон «О страховании рабочих от несчастных случаев на производстве», Закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни»

- 1918, август — введены пенсии для инвалидов Красной армии

- 1918, 31 октября — В. И. Лениным подписано «Положение о социальном обеспечении трудящихся»

- 1923 — введены пенсии для «старых большевиков»

- 1927–1930 — введены пенсии по старости для работников промышленности (текстильная, тяжелая и транспортная промышленность) и государственных служащих

- 1930, 13 февраля — Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию»

- 1940, 16 июля — СНК СССР утвердил постановление «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего состава срочной службы и их семьям»

- 1941, 5 июня — постановление «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям».

- 1941, 26 июня — Указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего состава в военное время».

- 1956, 14 июля — Закон СССР «О государственных пенсиях». Статья 8: Право на пенсию по старости имеют рабочие и служащие:

мужчины — по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины — по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет

- 1990, 15 мая — Закон СССР «О пенсионном обеспечении граждан СССР». Новинкой была девятая статья, где говорилось о добровольном страховании дополнительной пенсии.

- 1990, 22 декабря — учреждён Пенсионный фонд России (ПФР)

- 2001, 15 декабря — федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» установил в соответствии с Конституцией Российской Федерации основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения

- 2013, 28 декабря — Федеральный закон «О страховых пенсиях» N 400-ФЗ выработал условия, размеры, финансовое обеспечение страховых пенсий, обозначил необходимый страховой стаж для назначения страховых пенсий

- 2018, 16 июня — законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

*возник в Устьянских волостях Подвинья и имел значение кодекса правовых норм («судебной книги») только для Севера и Северо-Востока Европейской части России. Не был официально утверждён, при этом признавался приказами действующим

кодексом актуальных норм процессуального, гражданского, поземельного, уголовного и административного права.

Мы живём в период реакции. Посредством правового выражения своей воли класс эксплуататоров продолжает грабить обычных людей — пролетариев. В данный момент происходит лишение нас одного из важнейших достижений трудового народа — всеобщего пенсионного обеспечения.

Для ведения прогрессивной классовой борьбы нужны знания. А знание уходящей в глубь веков истории развития института пенсий в данный момент представляется одним из наиболее актуальных.

Современная буржуазная пропаганда рисует идеальный образ царской России настолько яркими красками, что отвлечённый читатель искренне не понимает — зачем нужно было разрушать передовое государство, обеспечивавшее своё население необходимыми благами человечества, в том числе и в области пенсионных прав. О том, какими именно были эти права и пойдёт речь в данной статье.

Сегодня пенсией принято называть ежемесячные денежные выплаты, устанавливающиеся в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, инвалидности, потери кормильца или по иным основаниям в целях компенсации дохода.

Её прообраз был введён Петром I в отношении военнослужащих.

Ежели кому по долговременных трудах воинских за чем в поле служить было невозможно, то каждый будет снабжен Его Царского Величества милостью, а без надлежащего призрения никто оставлен не будет. Також чтоб все, взирая и будучи в надежде на сию Его Царского Величества милость, ревнивее к службе поступали» [1] .

Первопроходцами стали морские офицеры. В 1720 году царь Пётр утвердил Морской устав, дающий не имеющим других доходов отставным офицерам (а также их вдовам и детям, хотя и в меньшем размере) право на ежегодно получение годового оклада жалования.

Само понятие пенсии впервые упоминается в именном указе Петра II при обеспечении пенсионами вдов иностранных военнослужащих. Пенсион в переводе с французского означает платёж.

Елизавета Петровна распространила социальное обеспечение по старости на старший и высший командные офицерские составы сухопутных войск, а при наличии плохого состояния здоровья, ранений и увечий — на средний и младший составы. А уже Екатерина II утвердила пенсии за выслугу лет, которая составляла 32 года для морских офицеров, 35 для статских (гражданских) служащих. Одним из основных условий для назначения пенсий было — отсутствие средств к существованию.

Пенсионы того времени в значительной степени носили неденежный характер. Он мог выражаться в праве пожизненного проживания в госпитале, монастыре, позднее — богадельне.

Немало в пенсионном обеспечении военнослужащих сухопутных войск сделал Александр I, в том числе и Указом от 16 сентября 1807 года «О произвождении Штаб и Обер-офицерам, уволенным от службы за ранами и увечьем, полного по смерть жалования, и об учреждении для нижних чинов и рядовых инвалидных домов». Названным высшим чинам пожизненный пенсион назначался при невозможности продолжения военной службы. Затем эти положения были распространены и на морских военнослужащих.

В указе от 9 ноября 1816 года «О призрении вдов и сирот, оставшихся после умерших от ран военных чинов» царь отмечает:

С прискорбием видел Я при обозрении некоторых Губерний, что вдовы, сироты и матери Офицеров, умерших от полученного во время войны увечья, испрашивают себе пропитания. Лишённые способа к существованию, они имеют полное право взывать к Отечеству, для спокойствия коего пожертвовали мужьями, отцами и детьми, и просьбы их заслуживают всякого внимания; но, вероятно, быв в разные места приносимы, не всегда оне удовлетворяются, или не во время, особенно же в отсутствие Мое из Столицы. Сострадая о сих несчастных Я дал уже просьбам вдов направление через Комитет Министров, а участь сирот и матерей признаю полезнейшим вверить Комитету, пекущемуся об изувеченных воинах…» [2] .

Данный отрывок наглядно показывает основную отличительную черту имперского пенсионного обеспечения — сословный характер. Ведь система статской и военной служб была доступна лицам, как правило, имеющим дворянское происхождение.

Но несмотря на это в офицерские ряды проникали простолюдины, лишь малая часть из которых могла дослужиться до личного или потомственного дворянства. Так вдовам, детям-сиротам и матерям, не живущим с дохода от крепостных, приходилось просить милостыню для дальнейшего существования. И дабы не уронить престиж военной службы, Александр I обеспечил близких родственников офицеров материальной поддержкой. Что же касается остальных, то государь не сострадал ни обычным рядовым, отслужившим свой рекрутский срок, ни их вдовам, детям-сиротам и родителям, отдавшим своих супругов, родителей и сыновей для зашиты Отечества. Отечества, которое не давало им право взывать к нему в трудный час.

6 декабря 1827 года был принят указ императора Николая I, утвердивший «Общий устав о пенсиях и единовременных пособиях», который привёл в порядок большой объём пенсионного законодательства. Пенсии же стали назначать пожизненно, т.е. вне зависимости от здоровья и наличия средств к существованию, а все расходы осуществлялись за счёт казны. Исключение составили заслуженные статские чиновники, которые «служа с усердием и лишались сил от трудом, понесённых в прехождении их должностей, не имеют средств к приличному себя содержанию» [3] . С весьма значительными изменениями он просуществовал вплоть до 1912 года.

Затем появились и льготные пенсии. Так «Полная пенсия» назначалась за 35 лет «безупречной» службы. Прослужившим от 30 до 35 лет определялось 2/3 полного оклада, от 20 до 30 лет — 1/3 полного оклада, равного жалованью по чинам [4] . Позднее эти сроки были изменены. ½ оклада назначалась за 25 лет службы (новый минимальный срок выхода на пенсию). К небезупречной службе относилось: как лишение или ограничение прав состояния (общее обозначение сословных прав, политических и гражданских), так и исключение со службы или отрешение от должности.

Не стоит забывать и об ограничении в правах женщин. Это проявлялось и при приеме на государственную службу — предпочтение отдавалось лицам мужского пола. Женщин принимали на службу с ограничениями и только по некоторым ведомствам: почтово-телеграфному, учебному, медицинскому и путей сообщения [5] . И, как следствие, для подавляющего большинства прекрасной половины населения царской России пенсионы были недоступны.

В процессе развития законодательства право на пенсион стали получать более широкие слои служащих: священники и гражданские чины при войсках, военных и морских учреждениях; пограничные чины; чины пожарных команд; сёстры милосердия и работники просвещения.

Но царские власти не испытывали воодушевления от постоянно растущих государственных пенсионных расходов. Так с 1828 года по 1868 число пенсионеров и сумма пенсий (расходы казны) увеличились в 6 раз. Средний же размер пенсионных выдач за этот период остался практически неизменным. Если в 1828 году пенсия составляла 41% получаемого служащим жалования, то в 1867 году — 29%. Стремительно росло число пенсионеров: в 1828 году один пенсионер приходился на 4,5 служащих, в 1843 — на 2,5 служащих, а в 1868 — на одного служащего [6] !

В такой «неблагоприятной» ситуации самодержец дал чёткий указ — ограничить данные расходы. Одновременно с их сокращением стали создаваться эмеритальные кассы (от лат. emeritae — заслуживаю). Они формировались за счёт обязательного отчисления участниками 6% из получаемого денежного довольствия. Первопроходцами, испытавшими на себе данную систему снова стали морские офицеры в 1856 году и сухопутные в 1859. Примечательно, что первые поначалу не почувствовали на себе данного материального давления, так как к их жалование было увеличено на 30%. Минимальный стаж для получения пенсии такого вида в размере 3/12 от жалования равнялся 5 годам, а для получения выплат в полном объёме — 35. Назначалась она дополнительно к государственной и выплачивалась: до смерти, если служащий вышел в отставку; до выхода замуж, если назначалась его вдове; детям-сиротам до совершеннолетия. Эмеритальные кассы регулировались четвёртой книгой III тома Свода законов Российской империи и по началу были поддержаны государственной казной. Каждая из них имела свой устав. По своей природе они стали прообразом современных накопительных пенсий (только вот без «заморозок»), посредством которых государство сняло с себя часть социальных функций, переложив их на самих служащих. Сама же эмеритура вводилась постепенно, от ведомства к ведомству. Сначала для высших чинов, а затем для низших. Данный процесс занял полвека [7] . Тем временем инфляция постепенно «поедала» образовывающиеся накопления.

Процесс «оптимизации» социальных затрат привёл Россию к существенному отставанию от промышленно развитых стран в части пенсионного обеспечения. Так Г.П. Дегтярёв приводит следующие данные:

К началу 1870-х годов стало очевидным, что обеспечение выходящих на пенсию россиян является трудноразрешимым вопросом. Россия расходовала на пенсии менее 4% своих доходов, тогда как общее число расходов на пенсии в иностранных государствах в среднем доходило до 6%. Среди 20 западных стран Россия в это время занимала 15 место, уступая, за исключением Австрии, всем передовым державам» [8] .

В продолжении сокращения пенсионных расходов было предложено, что служащие сами должны обеспечивать свое существование, а государство должно заботиться только о тех, кто по причине болезни и иных несчастных случаев не мог заботиться о себе самостоятельно. Эта идея понравилась эмеритуре, так как толкала делать отчисления в кассы» [9] . Поэтому при Александре III под опекой государственного пенсионного обеспечения снова остались лишь те, кто не мог зарабатывать себе на жизнь самостоятельно [10] . Проверялась нуждаемость в государственной пенсии, если таковой не было, то она не назначалась.

Эти и другие меры, принятые царизмом, не справившимся с возложенными на себя социальными обязательствами, «облегчили гнёт» казны. «Освободить» её и вовсе планировалось введением страховых пенсий.

Однако сегодня имевшиеся недостатки преподносятся совершенно в другом ключе. Например: «сложившаяся в XIX веке в Российской империи система правового регулирования пенсионного обеспечения государственных служащих, включая военнослужащих, была наиболее передовой, прогрессивной и детализированной в сравнении с другими государствами Европы» [11] .

Не лишним будет упомянуть и о правовой природе института пенсий. Не так давно протоиерей Алексий Чаплин заявил:

Когда пенсия потеряла нравственное значение “милости” со стороны государства к своим гражданам и была провозглашена неотъемлемым правом каждого человека, она стала носителем некой печати богопротивности» [12] .

В какой именно момент пенсия потеряла своё «нравственное» значение — священнослужитель не уточнил. Предположим, что речь идёт о праве на пенсию для абсолютного большинства граждан СССР в 1964 году. По поводу утверждения пенсии как права у исследователей имеются разные мнения. Как было показано выше — милостью государя она была в первой половине XVIII века, так как назначалась исключительно по велению монарха. Затем, как утверждает Г.П. Дегтярев, к середине XIX столетия пенсия уже признавалась как право человека, отдавшего значительную часть своей жизни службе обществу. Именно эта идея и была положена в основу новой редакции Пенсионного устава в 1853 году [13] . Н.В. Тютюнов отмечает, что в конце XIX века активно обсуждался вопрос, что такое пенсия: милость правительства или неотъемлемое право служащих при соблюдении соответствующих условий. Возобладала идея — пенсия есть милость правительства только в исключительных, уважительных случаях, а право служащего на пенсию — во всех остальных [14] . К исключительным случаям относилась персональная пенсия, назначаемая именными указами императоров за особые заслуги перед царским правительством. Поэтому если пенсия и стала носителем «печати богопротивности», то уж точно задолго до Октября, ещё при русском царе и главенствующей в то время РПЦ.

На рубеже веков пенсионное обеспечение рабочих, крестьян и прочих слоёв населения оставалось вне поля деятельности государства. И лишь немногие стали участниками первых пенсионных касс, в которые наиболее обеспеченные слои могли вносить взносы (от 2 до 6 %), от суммы которых напрямую зависела будущая пенсия. Кассы работали по страховому принципу. При наступлении болезни, травмы или смерти от несчастного случая (страхового случая) пенсия (в определённых случаях — пособие) назначалась рабочему или его семье, оставшейся без средств к существованию. Условиями расчёта сумм были: заработная плата, трудовой стаж, занимаемая должность, состояние здоровья, семейное положение и льготные условия начисления выплат за особые обстоятельства (травма, болезнь, смерть).

В начале XX века всё больше разгоралась борьба рабочих за свои права, под давлением которой в государственной думе рассматривались законопроекты о назначении работникам пенсий по случаям приобретения естественных травм и болезней, связанных с производством; финансирования лечения рабочих за счет фабрик и заводов. Но промышленники и фабриканты отвергали данные предложения, считая, что это приведёт к «слишком щедрым» и «разорительным» затратам для промышленности.

23 июня 1912 года был учреждён «Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам». Была снижена сумма пенсии за 35 лет службы, она составила 80% от оклада, хотя и именовалась «полной». За каждый год сверх службы она увеличивалась на 3%. Так царское правительство «стимулировало» подданных служить дольше. Знакомо, не правда ли?

Пристальное внимание было обращено на служителей царского правопорядка — полицейских. По ходу нарастания революционной борьбы их пенсии увеличивались в связи с риском для жизни. Обычные же люди, которые «расшатывали лодку» царизма и боролись за достойную жизнь, оставались сами по себе.

В заключении, на наш взгляд, будет интересно отметить, что современная манера повествования относительно «прогрессивного» пенсионного обеспечения РИ заключается в косвенном, а порой и в прямом, противопоставлении царской и советской социальных систем в пользу первой [15] . Но при ознакомлении с пенсионными обязательствами первого в мире социалистического государства, находившегося в жесточайших условиях Гражданской войны, иностранной интервенции, а позднее и Великой Отечественной, вырисовывается несколько иная картина. О ней мы и поговорим в следующий раз.

Устав о пенсиях и единовременных пособиях. Том III, С. -Петербург, 1896 г. (Извлечения)

Свод Уставов о службе гражданской

. Книга 2. Уставов о пенсиях и единовременных пособиях

Ст. 1. В награду трудов, подъемлемых на государственной и общественной службе, сверх различных почестей и окладов содержания, установлены:

пенсии и единовременные пособия за долговременное и беспорочное прохождение оной (а); 2) постоянные и единовременные пособия, назначаемые не по уважению к одним летам службы, но из внимания к особенному усердию в исполнении должностей и к происшедшим от того болезненным припадкам, не позволяющим продолжать службу временно или продолжительно (б).

Раздел I. Общий Устав о пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам

Глава 1. О правах на пенсии и единовременные пособия

О правах чиновников и нижних служителей

- 6. Единовременные пособия определяются чиновникам, оставляющим службу: 1) по тяжким неизлечимым болезням, за выслугу от одного года до пяти лет; 2) по совершенно расстроенному на службе здоровью и по приключившейся на службе неизлечимой болезни, дающим право на пенсии по статье 87, за выслугу от пяти до десяти лет. Но чиновники сии, если, получив облегчение от болезней, вновь поступят на службу, при вторичном оставлении оной не пользуются таковым пособием.

- 7. Такие чиновники, кои от какого-либо увечья, полученного во время действительного отправления своих должностей или по причине внутренних тяжких и неизлечимых болезней, происшедших от усиленных трудов при исполнении служебных обязанностей, сделаются неспособными продолжать службу, не только пользуются единовременным пособием или пенсией, но имеют еще право просить о вящшем их призрении Комитет Призрения Заслуженных Гражданских Чиновников.

О праве семейств чиновников и нижних служителей на пенсии и единовременные пособия

- 3) Семействам чиновников, которые были одержимы болезнями и увечьями, хотя и имели право при выходе в отставку на получение пенсии в сокращенные сроки, но умерли на службе, не воспользовавшись сим правом. Кн. II. — Уставы о пенсиях и единовременных пособиях.

- 35. Правом на единовременное пособие пользуются также семейства умерших в отставке чиновников, кои, служивши беспорочно, оставили службу прежде выслуги определенного для пенсии срока, вследствие упразднения обстоятельств, от них не зависевших.

- 36. Единовременные пособия семействам чиновников, уволенных от службы по расстроенному здоровью, должны быть выдаваемы на основании статьи

- 41. Пожизненные пенсии могут быть назначаемы таким детям чиновником и служителей, кои во время кончины своих родителей хотя были в летах, не допускающих уже по общим правилам назначения пенсий, но, находясь в совершенной бедности, одержимы неизлечимыми болезнями, или же впоследствии подверглись увечью или таким неизлечимым болезням, которые лишают их средств снискивать пропитание собственными трудами без пособия и призрения со стороны правительства.

Раздел II. Особенные уставы о пенсиях и пособиях

Глава 1. Устав о пенсиях и единовременных пособиях по придворному ведомству

О пенсиях и единовременных пособиях артистам Императорских театров, вдовам их и детям.

- 269. Тем из артистов, коих расстроенное на службе здоровье, старость, слабость или болезненные припадки поставляют в совершенную невозможность продолжать служение и следственно преграждают путь к приобретению права на пенсию, сокращается срок службы пятью годами, определяя в пенсию две трети получаемого жалования или вышесказанных окладов, для пенсий определенных. Примечание. Артистам, кои имели несчастье подвергнуться увечью, или потерять здоровье прежде вышеназначенного срока, назначаются пенсии по особому ходатайству Министерства Императорского Двора и Высочайшему усмотрению.

- 270. Таковые изъятия должны быть допускаемы тогда только, когда болезненное состояние артиста, делающее его неспособным к продолжению службы, признано будет самим начальством и доказано врачебным свидетельством; если свидетельство окажется ложным, то врач давший оное, подвергается строжайшей по законам ответственности.

- 271. По получении пенсии артисты обязаны прослужить еще два года в благодарность, если, впрочем, Дирекция театров признает сие нужным, не требуя более того содержания, какое получали до назначения пенсии.

- 272. Артисты, вышедшие в отставку и потом вновь вступившие на театр, теряют прослуженное ими до отставки время, и служба их для получения пенсии считается уже с последнего вступления на театр.

О пенсиях и единовременных пособиях мастерам, подмастерьям и мастеровым Императорской Петергофской гранильной фабрики

285. При увольнении с фабрики мастера, подмастерья и мастеровые получают в пенсию за тридцать лет службы полный оклад жалованья, за двадцать пять лет — две трети, за двадцать лет — половину и за пятнадцать лет -— одну треть оклада. Служившие менее пятнадцати лет не имеют права на пенсию, но если бы кто из них был изувечен на службе по какому-либо несчастному случаю или впал в крайне болезненное состояние, по таковому определяется пенсия по особому Высочайшему соизволению или назначается с разрешения Главного управления уделов единовременное пособие, ни превышающее, впрочем, годового оклада получаемого им жалованья.

Глава 7. Устав о пенсиях и единовременных пособиях по медицинскому ведомству

О пенсиях медицинским, ветеринарным и фармацевтическим чиновникам и нижним чинам.

590. Выходящие в отставку по причине тяжелых ран и увечья или потерявшие на службе здоровье и сделавшиеся вовсе неспособными к отправлению практики, или уволенные от службы за помешательство ума приобретают из получаемого ими по последнему месту жалованья в пенсии, за выслугу от одного года до пяти лет — одну треть, от пяти до десяти лет — половину, от десяти до пятнадцати лет — две трети, а за выслугу двадцати лет и более — полный оклад. Но право на получение таковых пенсий должно быть признано и засвидетельствовано как местным, так и медицинским начальством сообразно с общими правилами, изложенными в Общем Пенсионном Уставе.

Глава 8. Устав о пенсиях и единовременных пособиях по горному ведомству

О предъявлении прав на пенсии по горной части и об удостоверении в том.

627. Получившие увечья и неизлечимую болезнь при заводах, хотя бы и не выслужили лет, получают ту пенсию, которая следовала бы им, если ба они были оставлены по выслужении тех первых лет, за кои пенсия определяется; в сем случае, если изувеченный заслужил уже какую-либо пенсию, то ему определяется первая высшая оной, до которой бы он дослужился. Сие распространяется, в случае их смерти, на их вдов и детей.

О назначении пенсии по горной части.

- 630. Если кто-либо из горных инженеров сам будет просить у горного начальника отставки от службы или если горный начальник найдет кого за старостью лет и слабостью здоровья не в силах более продолжать горную службу в его ведении, то начальник с прописанием всей его службы послужного списка относится с сем в Горное Управление, объясняя, что проситель требует или не требует пенсии и притом в каком количестве.

- 633. Если горный инженер несчастным случаем будет так поврежден, что не может уже продолжать службу, то Горное Управление по отношению горного начальника, со свидетельством медицинского чиновника, назначив пенсию на основании статей 627 и 632, доносит о том Горному департаменту, хотя бы кто из них и не выслужил урочных лет и хотя бы вообще по установленным правилам не имел права на пенсию.

Глава 9. Устав о пенсиях и единовременных пособиях по таможенному ведомству и по Отдельному Корпусу Пограничной Стражи

О пенсиях в таможенном ведомстве по Европейской торговле и по Отдельному Корпусу Пограничной Стражи.

- 644. Чиновникам таможенного ведомства, прослужившим тридцать и более лет и оставляющим службу по невозможности продолжать ее вследствие полученного при преследовании или поимке контрабанды увечья, назначается в пенсию полный оклад того жалованья, которое производилось им в последние три года службы. Чиновникам же, прослужившим менее тридцати лет, сделавшимся неспособными к службе по причине полученного в таможенной службе увечья, определяется в пенсию половинное жалованье по сложности получаемого в последних трех годах службы.

- 645. Назначение пенсий чиновникам, прослужившим беспорочно менее тридцати лет, и оставившим службу по причине разстроеннаго здоровья, зависит от усмотрения главнаго тамо- женнаго начальства, с таковым ограничением, чтобы пенсия не превосходила половиннаго жалованья по сложности получаемаго в последних трех годах службы.

- 654. Состоящие на службе чины Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, раненые контрабандирами, а равно с семейства чинов сего Корпуса, убитых или умерших от последствий полученных ран и увечий, при исполнении ими служебных обязанностей, пользуются правом получать пенсию на том же основании и на тех же правилах, на которых производятся таковые Александровским Комитетом о Раненых, но на счет особо назначаемых для сего по смете Департамента Государственного Казначейства сумм; вдовам же и сиротам нижних чинов, унтер- офицерских званий, определяются пенсии по тридцать четыре рубля тридцать две копейки, а рядовых по двадцать два рубля восемьдесят шесть копеек в год.

Примечание. Чинам Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, получившим тяжкие увечья в стычках с контрабандирами, хотя и не от их оружия, а равно и тем, которые случайным образом получили тяжкие увечья при исполнении им служебных обязанностей, назначаются пенсии из сметных сумм Министерства Финансов по тем же правилам, какия существуют на сей предмет для чинов военно-сухопутных войск, получивших увечья в военное время не от неприятельскаго оружия и в мирное время при исполнении служебных обязанностей.

Раздел III. Особый Устав о пособиях, определяемых Комитетом Призрения Заслуженных Гражданских Чиновников

Глава 1. Общие положения

О лицах, имеющих право на призрение Комитета

667. Призрением Комитета могут пользоваться все отставные гражданские чиновники, в каком бы ведомстве они ни служили, о которых Комитету предоставлены удостоверения, что они, служа с усердием, от трудов, понесенных в продолжение должностей их, подверглись тяжким и неизлечимым болезням, и по сей причине не могут продолжать службы и не имеют средств к приличному содержанию.

Примечание. На сей конец (ст. 667) Комитету предоставляются свидетельства, составляемые по формам, утвержденным 18 марта 1827 года.

- 670. По смерти упомянутых в статье 667 чиновников, призрение Комитета распространяется на вдов их, сирот и родителей.

- 671. Сверх сего, призрению Комитета подлежат вдовы и сироты, которые не имея права по службе мужей или отцов их на пенсию, находятся в бедности и требуют способов к пропитанию.

Примечание. Семейства лиц, служивших в Императорском Лицее в память Цесаревича Николая, имеют право просить о призрении Комитет.

Читайте также:

- Какое значение имеет духовная сфера поддержка пенсионеров

- Кому выгодно повышение пенсионного возраста в россии

- Почему не пришла доплата к пенсии за январь 2021

- Что стало с негосударственными пенсионными фондами

- Какие суммы платили индивидуального предпринимателя пенсионный фонд и страховые 2010 году